陈建军:“广告”而已

翻阅民国时期书刊,常见图书出版广告。有不少广告,声称某书“在编辑中”,或“在印刷中”,或“现已付印”,或“已经出版”,但始终未能兑现。这种广告,仅仅是“广告”而已,万万不可信以为真。

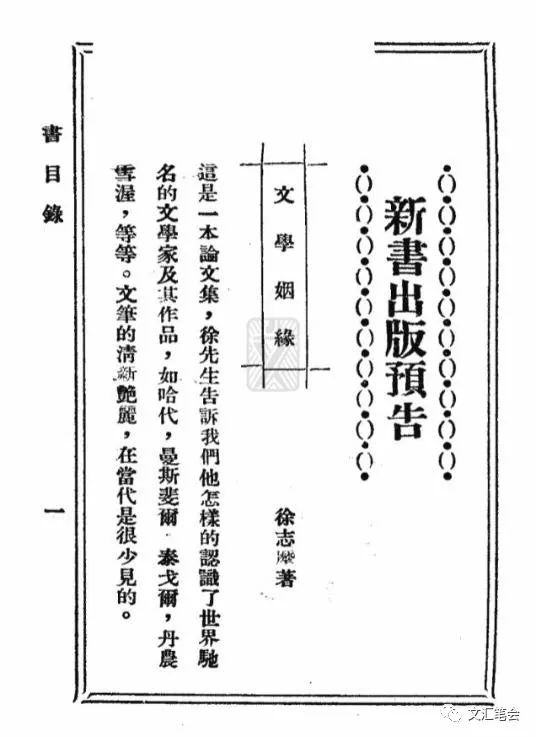

1929年,新月书店印有一册《新月书店书目》。在“新书出版预告”中,提到徐志摩的一本论文集《文学姻缘》:

这是一本论文集,徐先生告诉我们他怎样的认识了世界驰名的文学家及其作品,如哈代,曼斯斐尔,泰戈尔,丹农雪渥,等等。文笔的清新艳丽,在当代是很少见的。

《文学姻缘》大概已列入新月书店出版计划,但终于胎死腹中,未见出版。

杜定友编、中华书局1935年6月出版的《普通圕图书选目》(按:“圕”,即“图书馆”的缩写)中说,穆时英的长篇小说《中国行进》系“良友文学丛书”之一种,定价0.9元。《全国出版物总目录》(开明书店1935年编印)、《全国总书目》(平心编,生活书店1935年11月版)等中,也著录了《中国行进》出版信息。赵家璧编、良友图书印刷公司1935年出版的《良友文学丛书预约样本》,将《中国行进》列为“第二集新书二十种”之一,其广告词为:

这是一部预告了三年的长篇,现在已全部脱稿了。写一九三一年大水灾和九一八的前夜中国农村的破落,城市里民族主义和国际资本主义的斗争。作者在这里不但保持了他所特有的轻快的笔调,故事的布置,也有了新的尝试。

事实上,1935年时,《中国行进》尚未脱稿。1936年1月16日,穆时英在刊于上海《文化生活》第2卷第1期(“新年号”)上的《我的计划》中说:“我的计划和我的希望就是把我写了五年还没有写好的长篇《中国行进》在三六年内完成它。”《中国行进》部分章节曾以《上海的狐步舞》《中国一九三一》《田舍风景》《苍白的彗星》《我们这一代》等名目,在《现代》《大陆》《大地》《文艺画报》《人生画报》《时代日报》等报刊上发表过。这部长篇小说后来是否“已全部脱稿”,尚不清楚,但没有出版单行本,则是可以肯定的。

1933年至1936年,鲁迅主持编辑了一套关于文学与美术的“文艺连丛”,已经出版的有《不走正路的安得伦》(聂维洛夫著,靖华译,野草书屋1933年5月发行)、《解放了的董吉诃德》(卢那察尔斯基著,易嘉译,联华书局1934年4月发行)和《坏孩子和别的奇闻》(契诃夫著,鲁迅译,三闲书屋1935年印造,联华书局1936年发行)三种。此外,计划列入“文艺连丛”的还有两种,一是《山民牧唱》,二是《Noa Noa》。鲁迅为这一小丛书写过两则广告,即《“文艺连丛”出版预告》和《“文艺连丛”的开头和现在》,前者见1933年3月由野草书屋发行的《萧伯纳在上海》书末,后者见《不走正路的安得伦》等三种书的卷末(文字略有出入)。附于《不走正路的安得伦》卷末的《“文艺连丛”的开头和现在》中写道:

现在正在校印的,还有:

2.“山民牧唱” 西班牙巴罗哈作,鲁迅译。西班牙的作家,中国大抵只知道伊本纳兹,但文学的本领,巴罗哈实远在其上。日本译有选集一册,所记的都是山地住民跋司珂族的风俗习惯,译者曾选译数篇登“奔流”上,颇为读者所赞许。这是选集的全译。不日出书。

3.“Noa Noa” 法国戈庚作,罗怃译。作者是法国画界的猛将,他厌恶了所谓文明社会,逃到野蛮岛泰息谛去,生活了好几年。这书就是那时的记录,里面写着所谓“文明人”的没落,和纯真的野蛮人被这没落的“文明人”所毒害的情形,并及岛上的人情风俗,神话等。译者是一个无名的人,但译笔却并不在有名的人物之下。有木刻插画十二幅。现已付印。

本丛书每种印有道林纸本子三百本,较为耐久,而且美观,以供爱书家及图书馆等收藏之用。本数有限,购者从速。

上述引文,最后一个自然段,未收入人民文学出版社2005年11月版《鲁迅全集》。

鲁迅在广告中说《山民牧唱》“不日出书”,但其生前实不曾出版,直到1938年鲁迅先生纪念委员会编印《鲁迅全集》时,才首次印出。至于《Noa Noa》,鲁迅(罗怃)因未得到德译本,故没有译成。所谓“现已付印”,也只不过是“广告”而已。

1936年5月29日,“野苡”在上海小报《铁报》第1509号第2版《动与静》上发表了一篇文章,题为《文艺连丛:已有鲁迅罗怃的译品 是读书界的滋补食物》。文中说:“现在,已经出版的有西班牙巴罗哈作的,鲁迅翻译的《山民牧唱》……还有一本是法因〔国〕戈庚作,罗怃译的《NOANOA》……”“以上的两种的译本,为道林纸精印,颇美观,但每种仅有一千本,后购者恐难免有向隅之憾。”

最近,有论者针对这一“新史料”,重提鲁迅与《Noa Noa》的关系,并根据“野苡”文中所提供的内容简介、书籍装帧、印数等相关细节,得出罗怃译《Noa Noa》“已经出版”的结论。这一结论下得实在有点匆促,难以令人信服。既然鲁迅连书都未译成,又何谈“已经出版”?“野苡”文虽“言之凿凿”,但仍是一则不可当真的“广告”而已。