七十老翁何所求?缪荃孙的失足

缪荃孙(1844-1919)

文人长处在于舞文弄墨,一旦遇到军国大事发生,一些触景生情或为赋新词强说愁的文字难免会被生产出来,只是这些即兴表达很多时候可能仅符合或适应历史案发现场的需要,未必符合常理或事后的惯习,所以时过境迁之后,此类文字难免会被作者加以粉饰或否认,甚或主动销毁——这就给后世的研究者寻求历史真相和重建历史记忆造成了障碍。近代著名学者缪荃孙失足参与洪宪帝制的旧事就是这样一个例证,即时人所叹“七十老翁何所求”也。

袁世凯复辟帝制期间,很多文人曾主动为其背书。在这些落水者中,有一位颇让人出乎意料,他就是当时所谓的七十老翁缪荃孙(1844-1919)。辛亥后,成名已久的缪荃孙定居上海,身为学者兼藏书家的他交游颇广,以清遗民自居,号艺风老人,颇受民初遗老文人和后学尊敬。但1914年8月16日,他却接受了清史馆馆长赵尔巽托吴士鉴送来的聘书,出任袁世凯政府设立的清史馆分门总纂,等于变相担任民国官职,接受民国俸禄。

按照惯例,新朝为前代修史是在旧朝已灭亡情况下。民初时溥仪小朝廷仍据紫禁城,在一帮忠清遗民看来,清朝并未灭亡,皇帝仍在,故仍尊奉之为正朔,反视民国为“敌国”,故袁世凯开设清史馆一事,为很多遗民敌视。不过因其系利源所在,也为像赵尔巽等诸多不甘寂寞希望出山的遗民提供了机会。于是这批人以遗民身份自我标榜之外,也声言为清朝修史可以防范民国对清朝历史的窜改,借以为其接受清史馆聘用的借口。如孟森后来所谓:“多以元遗山自况,用修史以报故君。”缪荃孙的理由也是如此,接受聘请之后,他大概觉得此举同其之前标榜和在遗民群里所具有之声望、地位不符,应该同其后辈陈庆年就此事有过交流,辩解说是因为自己年老穷困才不得已入馆。了解缪荃孙为人和收入情况的陈庆年讽刺其虚伪和矫情道:“得缪艺风师书,于修清史事,自谓年老受苦,乞食无门,不得已而应聘。其语亦何可怜也。身处膏腴,好说穷话,七十后尚如此,殆不能改矣。”(陈庆年1914年9月4日日记)

1915年8月中旬开始,杨度等人发起筹安会开始鼓噪袁世凯规复帝制,并连番发动各界向参政院代行立法院请愿要求废除共和、恢复帝制。一直对共和体制和国民党不满的缪荃孙担心政体改变会引发问题,但又希望当前形势有所改变,他这种矛盾心理在致后学密友吴士鉴的信中即有所揭示:“政体改变,恐不能无事,然政体不变,如何能治安?”(缪荃孙:《致吴士鉴(二十六)》,转见陈东辉、程惠新:《缪荃孙致吴士鉴信札考释》,《文献》2017年第1期,123页。校者考订该函撰写时间为1915年8月23日)但之后面对筹安会掀起的风波,特别是帝制派新在上海开设的机关报《上海亚细亚日报》出版两天,其报馆即被投掷炸弹,缪荃孙有点忧心忡忡,在致吴士鉴信中忍不住表达了这种忧虑:“筹安不安,商界摇动。昨日炸弹炸《亚细亚报》馆,人心更惶惑矣。诸君何太急也!”(缪荃孙:《致吴士鉴(三十)》)信中缪荃孙还表示请吴转告清史馆馆长赵尔巽,他想暂缓入京,还对袁世凯次子袁克文到访清史馆动机感到好奇。吴士鉴收到信后遂在复信中讲述了筹安会影响下的北京与清史馆诸人近况,也劝缪荃孙暂缓入京(参看吴士鉴:《致缪荃孙(十九)》,钱伯城、郭道一整理:《艺风堂友朋书札》,上海人民出版社,2018,上册,570页。此信原署写作日期为“廿二日”,当为1915年9月30日)。缪荃孙当听从了吴士鉴的劝告,暂时取消入京计划,但他在上海难免会受到帝制派势力日益坐大的影响——这时很多军政两界要人都开始请愿发电要求恢复帝制,连之前一些著名的筹安会反对者如贺振雄等也转身加入筹安会,为复辟帝制呐喊。

但欲扬先抑的袁世凯希望借助和鼓动“民意”,通过公开的法律手段实现复辟帝制的目标,以显示其恢复帝制乃是被民意裹挟之故,“乃为被动者而非主动者,乃为追随者而非倡导者”(《劝告与中国》,《顺天时报》1915年11月9日,第2版),并可藉此试探手下支持与效忠度,亦可观察日、英、法、俄等列强对其规复帝制之举的反应。因此,在法律上通过选举各县民意代表组成国民会议暨国民代表大会以决定国体的方式成为帝制复辟的一个重要环节。

为了便于指导和操纵国民代表选举,袁政府专设办理国民会议事务局以指导国民会议选举事宜,并发布命令表示国体投票与拥戴皇帝两个步骤宜分别实行、分别投票,“以昭慎重”。各省遂仓促规定其国民会议代表选举投票时间和决定国体暨拥戴皇帝投票时间,两个时间相距非常之近,大多数省份相隔时间仅为两三日,多者也不过相隔五六日。

命令发布后,国民会议议员选举变得炙手可热,引发了各地一些热衷名利者奔走钻营,上下运动。饶是有如此激烈的竞逐,身为耆宿的缪荃孙还是在家乡江阴选区顺利出线,同曾朴、孙雄等文人一起居首批六十名江苏国民会议代表之列。成为国民代表后,诸人自然就要依照指示全体记名投票赞成规复帝制和选举袁世凯为皇帝。1915年10月30日午后1点开始,国体投票开始在江苏将军冯国璋军署举行。在冯国璋和江苏巡按使齐耀琳的严密监控之下,包括缪荃孙在内的江苏六十县代表一百零七人,“一致投票赞成帝制,同时拥戴今大总统袁世凯为中华帝国皇帝”,然后由冯国璋、齐耀琳具名致电通报中央及各省江苏选举详情,并由各代表署名向参政院代行立法院上拥戴书。此拥戴书齐耀琳本另有嘱意人选撰写,没有想到参加现场投票的缪荃孙早有准备,已写好劝进之文等待进呈,让全体在场者大感惊讶。

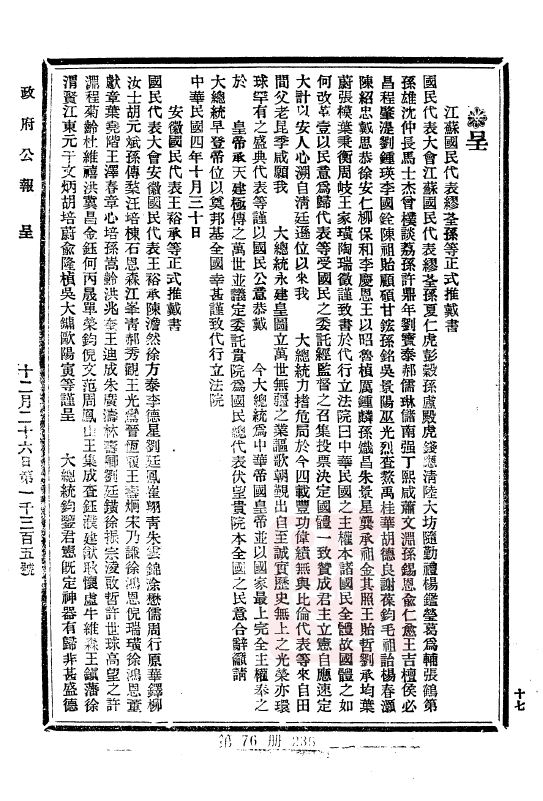

缪荃孙所撰写的此推戴书原文颇为难找,多亏当日的报刊报道记录:

中华民国之主权本诸国民全体,故国体如何改革,壹以民意为归。代表等受国民之委托,经监督之召集,投票决定国体,一致赞成君主立宪。自应速定大计,以安人心。溯自清廷逊位以来,我大总统力搘危局,于今四载,丰功伟绩,无与比伦。代表等来自田间,父老昆季咸愿我大总统永建皇图,立万世无疆之业。讴歌朝觐,出自至诚,实历史上无上之光荣,亦环球罕有之盛典。代表等谨以国民公意,恭戴今大总统袁世凯为中华帝国皇帝,并以国家最上完全主权奉之于皇帝,承天建极,传之万世。并议定委托贵院为国民总代表,伏望贵院本全国之民意,合辞吁请大总统早登帝位,以奠邦基,全国幸甚!谨致代行立法院。中华民国四年十月三十日。(《江苏国民代表缪荃孙等正式推戴书》,《政府公报》1915年第1305号)

需要注意的是,此推戴书中“谨以国民公意恭戴今大总统袁世凯为中华帝国皇帝,并以国家最上完全主权奉之于皇帝,承天建极,传之万世”这四十五字,系袁政府秘密下发的拥戴书统一格式,表明万众一致拥戴之意,各地不能改动,其余内容则可能出自七十老翁缪荃孙之手。

第二天,冯、齐又在南京第一春大菜馆设宴招待各代表,“典仪极盛”,然后为各人返乡提供路费,“程仪颇厚”,还饬各属严密保护返乡代表,“各代表亦得自侪于拥戴之一人而炫耀于里圉矣。独可异者,则各代表之人物,此中有遗老焉,有醉心共和之达官焉,有醉心共和之国民党焉。江阴代表缪荃孙,遗老也;前内务司长马士杰,终日侈口共和醉心民主者……一旦忽焉冶为一炉,而投票赞成帝制焉,而大呼皇帝万岁焉!皇帝之尊严可畏哉!”(《江苏国民代表会议纪事》,《时报》1915年11月5日,第5页)

缪荃孙参与帝制的热情及其上此拥戴书时的情景,《时报》稍后曾有描述,挖苦缪荃孙之流为袁世凯复辟帝制进行鼓吹的文人缺乏“气骨”,远不能与古人相比,是晚清以来中国进入叔世的徵象,“可为浩叹”,并讽刺严复、缪荃孙等人皆是“老健不死”的为帝制“弹冠相庆”者:

独江苏某耆宿以翰院之资,为东南少微,一题一跋必存先朝之正朔。虽任清史纂修,而书局自随,时与遗老通声气,盖犹在仕隐之间。乃不意国体投票之日,垂辫以往。齐巡按使提议劝进电文属稿之人,方推某公。某公之字甫脱诸口,而此东南少微已自袖中出一折,端楷敬书劝进之文。全场吁叹,以为此老无异于陶谷之于宋太祖也。谁谓古今人不相及哉?(大雄:《说气骨》,《时报》1915年11月17日)

徐兆玮看到《时报》这个评论后特意进行了抄录,并加按语:“所谓某公,盖江阴缪筱珊也。白首老翁,有何希冀而觍颜为此?我真不解。”(徐兆玮1915年11月19日日记)

反观此段时间缪荃孙的日记记载,他对参与投票事讳言,但有意无意也透露了一些有关信息。如他九月十八日日记中(10月26日)记载从上海家中收到江阴来电,此电很可能是江阴地方人士推举他为国民代表的通知。二十日(10月28日)他即从上海赴南京,二十一日,即到处拜会江苏政要,并会见了其他一些国民代表如孙师郑、曾朴等。在关键的投票日廿二日(10月30日),缪荃孙只记载了他“发信”给陈庆年(善馀)的事,以及“夏蔚如住京城五斗斋”,完全不提当日投票选举情况。

正在帝制派紧锣密鼓准备袁世凯的正式登基的大典之时,1915年12月23日,云南方面蔡锷、唐继尧等人率先发动反袁护国起义,袁世凯的帝制大业遭遇到挑战。面对这种突发情况,朝野上下起初均认为袁世凯可以依靠军事优势轻松解决云南,各省政要于是纷纷表态拥护袁世凯马上登基,声称要主动带兵讨伐云南。缪荃孙也不甘人后,领衔江苏各国民代表于12月29日致电袁世凯表达支持,其原电如下:

皇帝陛下圣鉴:顷阅报载滇省反对帝制,立言狂悖,骇愕万分。查《约法》主权在民,我国民鉴于共和之不适国情,始图变更国体,决非现政府之势力所得而主张。且当时各省区依法选举代表组织大会,手续繁重倍于寻常,而卒无一票之反对者,实缘共和四载,痛苦备尝,故能万众一心推戴圣主。此时国是大定,敢有持异议者即为国民之公敌。乃唐继尧等以首先赞成之人,竟敢蔑视滇省代表,违背全国舆论,昌言反对,欲颠覆我新邦,实为覆载所不容、神人所共愤,代表等断难认为滇民公意。伏愿皇上早登大宝,慰我群黎,命将出师,速伸天讨,拯滇民于水深火热,以解倒悬。不胜迫切待命之至。缪荃孙、夏仁虎……同叩。艳。(《江苏国民代表缪荃孙等电奏(12月30日)》,《政府公报》1916年第15号)

可惜缪荃孙们对袁世凯的实力太过高估,他们希望借助袁世凯尽快登基剿灭反对派的幻想很快破灭,根本没有想到袁世凯会由此遭遇统治危机乃至不得不撤销帝制。

缪荃孙这次的政治投机为其之后带来很大负面影响。缪荃孙因此不断受到媒体时论的攻讦,乃至被污名化。据缪荃孙这段时间日记可知,他此时段并未到京,其日记中所记在上海与人往来相见的事情都很具体,此时间他写给吴士鉴的多封信也表明他虽有进京计划,却未能实施。况且在当时的交通和通讯条件下,缪荃孙不可能离开上海多日仍能记载上海事情如此详细。只是媒体却传言缪荃孙已经作为江苏民意代表应诏入京劝进,敦促袁世凯早日完成登基手续,结果败兴而归:“苏绅缪荃孙官兴发热,运动得充御用代表入京劝进,现因皇帝梦中途停止,缪已于昨日索然返宁。”(《南京快信》,《民国日报》1916年2月4日)

面对报刊上发表的对自己的批评和歪曲报道,缪荃孙很是在意,曾在致吴士鉴信中诉苦和解释:“弟为报馆混造谣言,全属子虚。”(缪荃孙:《致吴士鉴(三十三)》)吴士鉴在杭州回信安慰缪荃孙:“至于报纸谰言,听之而已。”(吴士鉴:《致缪荃孙(二十九)》)

经常与缪荃孙联络的友人罗振玉也一直很关心袁世凯复辟动向。当他从报纸上读到曾加入筹安会业但因称帝大业受阻已向袁世凯辞去参政院参政职务的严复近况,遂致信新回上海的密友王国维打听缪荃孙近况:“缪老见否?其议论必有奇特可喜者,其门首ム寓字已刮去,可鄙亦可笑也。报纸记严又陵近至塘沽,下场如此,何苦乃耳!”(罗振玉:《致王国维(1916年4月14日)》)收到罗振玉此封来信的王国维恰好又读到报上新发表的一篇讥讽缪荃孙参与袁世凯帝制大业的文章,于是复信罗振玉道:“报又载艺风事,可笑之至,世有此人,真读书者之羞也。”(王国维:《致罗振玉(1916年4月29日)》)

王国维这里读到的报纸文章其实是1916年4月28日上海《时事新报》发表的《缪荃孙与江阴护国军》一文。文中说及江阴炮台守军在民党运动下宣告起义独立,保境安民之余,也请求地方资助军饷,并请帮忙游说冯国璋带领之“北军”不要进攻此地。地方人士认为能承担此重任者只有“请愿帝制之国民代表领袖缪小珊太史荃孙是也”。接下来,该文开始回顾缪荃孙的民初活动特别是他参与帝制运动的历史,极尽挖苦之能事,讽刺缪荃孙为了金钱劝进,结果目的落空,又继续讲述了他同本籍绅商为了安抚江阴起义守军互动的情形,非常具有故事性和戏剧性,进一步表现缪荃孙狡猾和贪财的面相。文章最后以缪荃孙与江阴绅商合作致信冯国璋寻求帮助,然后在冯国璋支持下花费七万元“买收”义军成功之事,又连带讽刺了冯国璋从中中饱私囊的作为(《缪荃孙与江阴护国军》,《时事新报》1916年4月28日)。由于此报道有太多刻意丑化缪荃孙的描述,且细节过于生动,恐怕虚构成分居多,故王国维认为这些叙述“未必尽实,然空穴来风,亦有以致之也”(王国维:《致罗振玉(1916年4月29日)》)。

不过江阴兵变的确让缪荃孙颇为紧张,其日记里有不少相关的记载。如据缪荃孙三月十五日(即1916年4月28日)日记记载,他在上海该日得知了“江阴兵变”的消息,系一自常州来的“殷先生”告诉他的;次日,缪荃孙又得到自江阴来的“子林”消息,“言可危之状”;再次日,“子林来谈,并无眉目,借卅元去”。十九日,缪荃孙记载他曾致江阴王寄生信。二十二日,缪荃孙日记里又记载道:“江阴消息甚恶,子林夫妇逃来沪。”二十三日,“接王寄生信”。二十四日,缪荃孙记载他复王寄生信。二十七、二十八日,缪荃孙又分别收到王寄生信。二十九日,缪荃孙由上海坐船经南京乘坐津浦线火车去北京清史馆,四月一日到南京即过江乘火车,次日到济南暂住,三日寄王寄生信。五日(即5月6日)到北京。这些材料显示缪荃孙并未为江阴兵变改变日程或特意去南京游说冯国璋,此次进京已经是袁世凯统治处于危机之中,缪荃孙这时当不至于不识趣到再去劝进讨赏的程度,其日记中此后一个月行止记载也很清楚——并无当面劝进事,《政府公报》中也无袁世凯召见和赏赐缪荃孙的记载。

最后值得详细说的是缪荃孙参与洪宪帝制之举,一度让忠清遗民内部很多人对其不满,认为等于背叛清朝,成为贰臣。像罗振玉、王国维本将缪荃孙视为学术前辈,尊敬有加,然而自缪荃孙参与洪宪帝制活动后,以清朝忠臣自居的罗王二人开始在往来书信中屡屡讽刺挖苦缪荃孙,由鄙视其行延伸到鄙视其学。如面对王国维来信中对缪荃孙的鄙视,罗振玉复信安慰王国维说:“此老真不值一钱,亦不足污笔墨也。”(罗振玉:《致王国维(1916年5月30日)》)其后,王国维在和罗振玉讨论为哈同所编《学术丛编》时,涉及王国维为其所讨厌的哈同总管姬觉弥代笔问题,以及哈同所雇用的六旬文人“古杭孙壬”为哈同、哈同夫人罗迦陵、管家姬觉弥分别写赞称颂三人品行事,王国维这里也顺便带及为袁世凯撰写“美新之文”的樊增祥、缪荃孙,认为他们两人赞美袁世凯与孙壬赞美哈同夫妇的行为皆符合其身份,“彼樊山、艺风作美新之文,亦皆称其身分也”(王国维:《致罗振玉(1916年7月17、18日)》)。之后,王国维又在信中告诉罗振玉,吴士鉴与缪荃孙为同一类人,“毋怪其为艺风所称道”(王国维:《致罗振玉(1916年7月26、27日)》)。

之后王国维、缪荃孙在上海仍有一些交往,但讲求气节的王国维内心对缪荃孙为学为人愈加鄙视。如其1916年年底在致罗振玉信中说及缪荃孙新致其信内容,嗤笑缪荃孙在学问上不懂装懂和急迫想同罗振玉通信求助的情况:“艺风书可一噱,其言《敦煌新录》尚存,即其门人吴中某君之说,其屡欲通问之意亦殊可悯。前对维言,言在乙老处见《取经记》写真本,何以公寄乙而不寄渠?维告以此本乙老欲钞之书,渠乃唯唯。此意与欲通书之意相同。”(王国维:《致罗振玉(1916年12月24日)》)1917年8月5日,王国维特意在信中向罗振玉讲述了缪荃孙谈论章学诚及其父出错的事情,“缪种近益悖”。此后王国维又详细向罗振玉解释缪荃孙此次出错由来,实系讹误,为其不察之失。王国维这里还向罗振玉讲述了缪荃孙等人即将赴北京清史馆的动向,暗示缪荃孙人不吸取教训,张勋复辟失败后仍厚颜赴京为清史馆效力:“缪种又将北行,清史馆诸人亦联翩而去。”(王国维:《致罗振玉(1917年9月9日)》)

1917年8月23日,王国维在致罗振玉信中讲述上海遗民间发生的近事时,又嘲笑缪荃孙所撰诸诗,他这里直接借用了另一遗民友人孙德谦对缪荃孙的鄙视语“缪种”,认为缪荃孙未来的命运无异于为袁世凯卖命而最后被赶下台的湖南将军汤芗铭(即“中将汤”,汤曾被袁世凯封为中将,而当时日本一女性用药为中将汤,在清末民初的报刊上常年登广告,影响很大,时人遂谑称汤芗铭为中将汤):“缪种(此名系孙益庵所加,与公不谋而合)近作数诗,桀犬之吠(其如桀不承认何)其仿李义山《重有感》诗,中有一句云浑如梦呓,然又有数句似有稷黍之感者,此人末路,乃不异于中将汤,阅者人人捧腹。”(王国维:《致罗振玉(1917年8月23日)》)

王国维这时一直将缪荃孙视为负面标靶,在对罗振玉臧否人物时往往将他与其他人作对比,这种看法连带影响了原来对缪荃孙观感尚可的罗振玉。如王国维说另一遗民况周颐在上海“颇不理人口”,“然其人尚有志节,议论亦平……文彩亦远在缪种诸人之上”(王国维:《致罗振玉(1917年8月27日)》)。后又对罗振玉说,自己不愿意应蔡元培等人邀请任职北京大学,意在不愿食民国俸禄、保留遗臣气节,但像陈松山(松老)等遗老因为家乡湖南战乱,不得已接受柯劭忞(凤老)邀请加入清史馆,乃是无奈,不能强求:“如大学之事,我辈固不愿就,然如凤老、松老,绝不因其入史馆而减其敬爱;若如缪种,则诚不足齿耳。”(王国维:《致罗振玉(1918年6月27日)》)王国维此处言外之意是原谅柯劭忞等人加入清史馆,却不谅解缪荃孙,他对缪荃孙的鄙视程度可以想见。之后王国维甚至不愿意再同缪荃孙交往,哪怕是因为必须从缪那里借读其所藏宋本《尔雅》,以与自己所校《尔雅》对勘,他也不愿再主动同缪荃孙打交道。为此罗振玉致信王国维劝说道:“此老虽公不愿与交往,然为借书一往还,无伤也。”(罗振玉:《致王国维(1918年9月26日)》)而对于此前王国维视缪荃孙人品为周围朋友中最烂者的观点,罗振玉也有同感,认为徐乃昌(积余)人品有可议之处,缪荃孙则尤不足观,相比起来,即便人品有大问题的董康(广川)也远超缪荃孙,他也认同王国维将缪荃孙和臭名昭著的汤芗铭等量齐观的看法:

积余亦为人所啖,缪种则不足言。弟年来甚薄广川,以为全无心肝。然此人不过无心肝而止,缪种则远在广川之下矣。公以拟中将,殆其伦乎?为之浩叹。(罗振玉:《致王国维(1917年8月30日)》)

1917年10月,人尚在日本的罗振玉鉴于中国内地水灾严重,发起书画赈灾活动,以自己所作书画寄到北京出售助赈,拜托人在北京但一直为自己鄙视的董康(授经)帮忙,为后者支持,故罗振玉感谢之余,在致王国维信中又将董、缪两人做了比较,认为“此人究贤于缪种,以尚有恻隐之心也”(罗振玉:《致王国维(1917年10月26日)》)。

类似王国维、罗振玉这样对缪荃孙的看法和采取的做法,在遗民中当不乏其人。像海上遗老公祭瞿鸿機时,居然未通知与瞿颇有交情的缪荃孙,这让缪荃孙很是不满,误以为是主持其事的沈曾植(子培)(实际是另一遗老张篁楼负责其事)在排挤他,“子培承办不知会,可恨”(缪荃孙戊午年四月十七、十八日日记)。对此众遗老有意疏远缪荃孙的情况,刘承幹也很清楚:

此次艺风作古,在承幹忘年交契,叹悼良深,而海上诸公多有不满意者,辄反唇而相稽,凶终隙末,儒者不为,惟为扼腕长太息而已。(刘承幹:《求恕斋函稿·致罗振玉·己未年信稿(五)》,收入上海图书馆历史文献研究所编:《历史文献》第19辑,上海古籍出版社,2015,199页。此信日期标注为己未年十一月初二日)

再如遗民刘声木对缪荃孙的定位和批评:

综计太史生平,劬学嗜古,在我朝末造,洵属难得之人材。惜乎乙卯、丙辰之间,夫己氏立筹安会,欲使其后人为石重归、刘承佑之流。太史遂为人所利用,自甘为景延广、李业、阎晋卿、聂文进等而不悔,真西江之水,不能洗此耻辱。陆放翁以作《南园记》、《阅古泉记》蒙羞,太史较之,加千百倍也。(刘声木:《苌楚斋随笔·续笔·三笔·四笔·五笔》,中华书局,1998,117-118页)

其实缪荃孙晚年已经意识到自己为袁背书之举有悖儒家伦理和为士之道,招致朋好不满在所难免,故他对自己参与撰写的美新之举绝口不提,只是曾在致友人的信中对筹安会和时局表达过不满——也算是变相反对袁世凯的统治:“金陵久不能归,欧战未已,筹安不安。征敛重叠,盗贼四起。苍苍者天,乱未有艾。”(缪荃孙:《致冒广生(七)》)并自我标榜道:“生平立身,总在谨慎一边,仕宦不达,不肯趋附之故。”故在后世学者为其所编文集中,我们找不到他参与鼓吹帝制的文字。难怪过去虽不断有人提及缪荃孙失足一事,但均语焉不详,或充满史实错误——如刘成禺即说缪荃孙应诏入京(如前所论,缪氏此时期并未入京),袁世凯曾手赠三千金,缪荃孙入谢,连呼万岁两声,与此前入觐的王式通一小时内称臣六十次的表现正好相互辉映。故时人以其两人入对:“三千金呼二万岁,一小时称六十臣。”(刘成禺、张伯驹:《洪宪纪事诗三种》,上海古籍出版社,1983,52页)此类传言虽然不实,但影响颇大,很好体现了时人、时论对于缪荃孙参与洪宪帝制事的关注热度和讽刺情况。

所幸今天我们还有罗振玉与王国维、缪荃孙和吴士鉴的互相通信资料可用,还可以方便检索到当时报刊的一些记载报道或蛛丝马迹,辅之以有关的日记、书信、笔记等材料,让我们有可能在考辨中重建这段史实,努力去揭示这段几乎为人遗忘的学人旧事。

(本文蒙王思雨、钟淇名两位同学纠正提醒,特此致谢。)