近日,北京人艺上演贺岁开年大戏——由院长冯远征和青年导演闫锐执导的《正红旗下》。这部改编自老舍遗著《正红旗下》的京味戏剧,开演之后座无虚席,成为叫好又叫座的佳作。

《正红旗下》聚焦于诸多历史风浪中的小人物,描绘了没落“八旗子弟”这样一个特殊群体,呈现了清王朝大厦将倾之际的汹涌暗潮。这是一部未完成的作品,更是老舍“琢磨了差不多一辈子”(舒乙)的心血之作。老舍曾直言,这部小说写得太苦——苦,是因为这部作品承载着他毕生的心愿,每一个字、每一个标点都要反复推敲。那辗转的思绪,跋涉的脚步,就藏在一沓未完成的手稿里。

写作《正红旗下》时代的老舍

8万多字的手稿

您宅上一张写字台,左中右三个抽屉,居中那个,您端坐一拉便开,最顺手拿一沓文稿——那该是您最看重、最用心的一件东西了。

北京市东城区灯市口西街丰富胡同19号“丹柿小院”,其北屋的一间书房里,一张大理石桌面的写字台中,正是有这样一份主人至为珍重的物件——《正红旗下》手稿。不错,这是老舍先生的作品。

1961年底,至迟在1962年早春,老舍开始了这部长篇小说的写作。1962年3月在广州举办的全国戏剧创作会议上,陈毅副总理作长篇报告,主张取消“资产阶级知识分子”这一“帽子”,号召作家们要积极主动进行艺术创作。老舍会上发言,透露自己正在写一部长篇小说,这是想了很久的事儿了,只不过是写得很慢很慢,一天只得几百字,连每一个标点符号都要想很久……这是他第一次向外界亮出自己这部小说的写作“进行时”。

老舍写小说的速度怎么样?且看:

——1936年9月,《骆驼祥子》在上海的《宇宙风》杂志第25期开始连载,至1937年10月第48期载完,全书24章,21万字。

——1944年,《四世同堂》开始分部写出,《惶惑》《偷生》《饥荒》三部计100万字,至1948年完成。

以上两项工程也都是小说。可见在老舍的笔下,一年20万字可以是“手到擒来”的。这还没把他大量的其他写作算进来。

但是,这部《正红旗下》却迥然不同。就估摸他是1962年动笔吧,哩哩啦啦,一直到风暴骤起的1966年夏,四年多的光阴,他总是将这份“重稿”“要件”郑重其事地置于中屉。在“中国作家协会”绿方格500字的稿纸上,他从第一行长篇小说题目《正红旗下》、署名“老舍”写起,第二行是章题“(一)”,第三行“假若我的姑母和我大姐的婆婆现在还活着”开笔,到第十一章最后一行“这里的陈设都是洋式的,洋钟、洋灯、洋磁人儿……地上铺着洋地毯”止,方正整齐的正书钢笔字,每页的右上角在“第×页”处,规规矩矩地从“1”按码写到“164”——如若统计一下,这是实打实的8万多字。

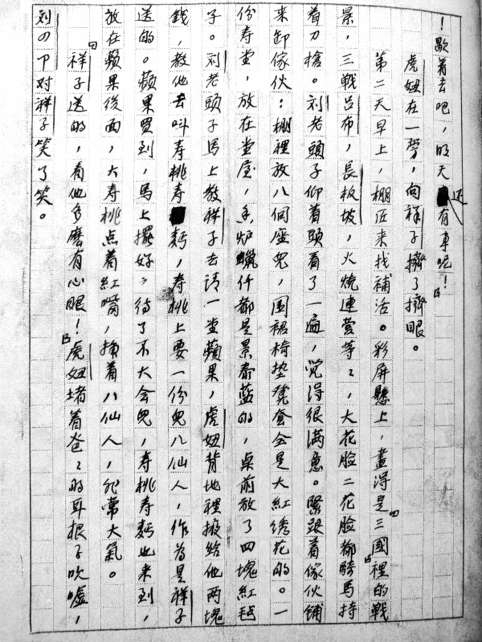

《正红旗下》手稿一页

多半辈子的夙愿

老舍动笔写《正红旗下》是在1962年初,但关于这一题材的构想,即要写部自传体的长篇小说,通过对一个人和他的家庭的叙写,来反映民族的大历史的想法,他已经是酝酿或说“预谋”多时了。老舍的结把子兄弟、语言大师罗常培说,这一夙愿他在年轻时就萦萦于怀中。老舍的儿子舒乙干脆说,父亲的这打算,“他已琢磨了差不多一辈子!”

看《老舍年谱》,1937年1月1日,老舍的长篇小说《小人物的自述》(这即是他动笔写长篇自传的一个开始)在天津一个刊物《方舟》上发表。大家从时间点上可以想见,时局突变,老舍不得不中断这一写作。倘不是后来研究者在战争的灰烬中搜罗,北京的《人民文学》杂志也不可能于1979年的3月刊载这已被烟尘覆盖的旧作。这么说来,老舍从1937年启动写自传起,到他1962年重新拾起写自传的实操,中间经过了二十五年。执着一念系心中,最终是周恩来、陈毅他们鼓荡的春风,使老舍埋在心底的愿望之种,重又萌芽。

按年方64岁的老舍的体力与笔力,他留在抽屉中的这164页稿子,应该说是1962年内的成果。他这次的写作,是格外郑重其事,用心着意,稳妥爬行,可谓是趔趔趄趄地写啊,写啊……然而,“1963年初……在文艺界掀起了一股歪风……(老舍)不得不中止了他正在创作中的长篇小说《正红旗下》……”(《老舍资料考释》)。

那么,说老舍1962年写《正红旗下》是“稳妥爬行”,具体上是什么情况呢?舒乙介绍说,是写得很慢很慢,每天所得甚少,大概是几百字吧,老北京土语中是一种“咕容”(像虫子蠕动的样子)的状态。反正看时势这书未必出得了,赶着写出来计日而进是大可不必了。这么说来,即使是一年写到底,这164页也绝不算少了。

先读后改 切磋“磨琢”

老舍这次写《正红旗下》,吸取了他为北京人民艺术剧院写剧本的经验:把文本朗读给熟悉北京语言的朋友们听,看是否文通字顺,是否朗朗上口,然后再进行修改。这对老舍来说是有求于人了,是劳烦大家了;可对众人来说,听老舍朗诵自己的作品,也自然是一种享受。双方都乐意,心理上都舒坦,所以在老舍家参加“朗诵会”,不啻于一次重要的视与听的享受。当时,从位于南河沿皇城红墙根北侧霞公府(今红霞公寓一带)的市文联办公地,到灯市口西迺兹府(原称奶子府,明清时宫廷中奶妈之所居处,今灯市口西大街)的老舍居所,不过一站路的距离,文联的工作人员到舒先生家去,寻常事也。有一次,文联副主席赵树理到主席老舍家,忘了拿他不可离身的烟袋锅了,到厨间挑了个圆滚滚的大土豆挖空做锅子,又找了个旧毛笔杆儿当烟嘴捅进“锅子”里,吧嗒吧嗒抽得美滋滋!

老舍的听客有一位“要人”——他是住北边安定门城墙根下五道营胡同的金受申。北京通!《北京话语汇》即他的代表作之一。老舍把小说读给金受申听,然后听对方再掰扯其中该“磨琢”的地方,民俗啦,词语啦……两人“磨琢”得格外对劲。老舍也是性情中人,给人家念自己的作品吧,常常是本人先受感动了,不觉“自吹自擂”:这儿好!得劲!

朗读给别人听,适应“耳官”,这是“嘴皮子”功夫。作为一个多半辈子走过来靠“笔杆子”营生的人,老舍更注重的是笔下写就的成果,过“眼官”的检验。朗读后,还得在纸面的方格子上反复修改,斟斟酌酌,切切磋磋,磨磨琢琢……“好句三年得,一语泪双流”,写诗人自道甘苦;老舍的这小说当然不是诗,但他对好几位朋友说过,我写得好苦,好苦!

手稿中的“上品”

翻开老舍的手稿,确实可以看到如舒乙所述,它始终是作者自己的手迹(一些话剧剧本曾请秘书帮抄过),就是那么一直到底严守500字小绿格,端端正正、规规矩矩,一字一字地写下来。遇有修改的地方,旧的,用钢笔水严严实实地涂掉(让你无法辨识出原来是什么字),然后再十分专业地勾线,在空白处写上改后的文字。对于作者手稿后期工作的出版环节,编辑人员,排录人员,校对人员,面对这样的稿子都是一件幸事。舒乙说《正红旗下》手稿整齐干净而漂亮,是手稿中的上品、艺术品、珍藏品,这是“观千剑而识器”的内行之论。说实在的,不真个地亲自翻一下这件手稿,您对这些评述的感觉总还是不落实,虚浮想象。

空洞说没有意思,试举例以明之:

1)手稿P3上,原“也有饿死的、冻死的、和杀死的”,改“也有饿死的、冻死的,和被杀死的”。

2)P7原“反正姑母过得怪舒服”,改“反正姑母的日子过得怪舒服”。

3)P148原“皇上召见他,他大概就须用这种话回奏”改“皇上若是召见他,跟他商议点国家大事,他大概就须用这种话回奏”。

4)P155原“……受宠若惊,乐得立不住了”改“受宠若惊,乐得连腿都有点发软,几乎立不住了”。

改标点,改字,改词,改句子……这样的改处,四百处也有吧!

不是说老舍“大家”“文章泰斗”改稿有多“神”多“圣”,他之所推敲的“眼儿”,我们在写作中也多有类似。叶圣陶曾留下《作文批改二十例》,把《正红旗下》当修文改作的范例来读,您自当会获教。

还有一点,老舍在原稿上的修琢,也并非只限于个别字句——他还成行连片甚至是成段落地“推倒重来”呢。他的办法是沿着鲁迅、周作人“精工细作”的这一路而重来的:把“推倒”那一片先横格竖行数清楚,在另一张空白稿纸上照着剪下一块,然后重书改文,再小心翼翼将“补丁”贴回到原行原格的位置,横水平,竖齐线,不仔细盯着看,你几乎发现不了这块“整容”!《正红旗下》手稿164页,从前到后粗检一遍,我至少数出了作者有七处这样剪贴的痕迹。这是什么精神?是作者庄重地对待自己的作品,郑重地呈给将来的读者,这样一种严以责己、敬以奉世的精神。稍再思之,我们的古来先贤,类似如是地留给人世间精美艺术品般的手稿,不是屡屡可见的吗?

笔者几十年来务编辑业,《正红旗下》样的稿子幸遇多次,心中为尊敬的作者点三炷高香。但也有的稿,你须凝聚精神,点亮灯光,把放大镜置旁备用,然后才可以伏案开读的(如今回想不禁舒口长气)。还有至今网络上的红人多锦心绣口,妙文联翩;但也有人仓促连缀,谬误满目,还有人把录音一键转换成文字……作为日常生活中交流,这自当别论,倘拿这个就当成“文章”了,这还真是不成。写这些不是要批评什么人,只不过想再提倡学习先人贤者的认真精神而已。

审改《我的前半生》

实际上,1962 年老舍写《正红旗下》时,绝不可能专心致志。窗外是忽急忽缓、变幻未定的风声雨声,声声入耳,紧紧牵着他既是一个作家、更是一位文联主席不能不敏感的心。

而且,1962年年中,他还接到参与审改溥仪的《我的前半生》的任务。《我的前半生》,1958年出“油印本”,1959年出“未定本”,1960年出供“内部阅读”的“灰皮本”;1962年决定做一次统改,然后由群众出版社“公开发行”,于是扩大聘请若干人士来审读。老舍是作家,且与溥仪一样同为满族人,所以是审读专家之一。老舍的审读底样,应该在群众出版社的档案库里。他的审读情况,群众出版社时任社长于浩成曾回忆说:

老舍是从文字和写法上提出意见的。他在书上作了文字修改(平均每页均有所修改),凡错、别、漏字及有问题的句子大部分作了改正或批上记号,并且指出可以删掉的地方。

于浩成还有另一段也是写老舍的意见:

他认为“全书甚长,似可略删节——应以溥仪为中心,不宜太多地描绘别人而忘掉中心。”

老舍的第一层意思,他是个实操者,真个儿地把书稿的字、词、句“滤”了一遍,这是很费时间与精力的。他的这番操作,颇近乎于出版社的“责任编辑”等人的辛苦;因为老舍本身对出版业务是熟悉的,他读书稿,自然而然地为文字质量“把”起“关”来。至于今日,我们真该记得老舍为《我的前半生》的出版做过贡献!

老舍的第二层意思,实际上出版社只能保留性地落实。《我的前半生》极具史料价值,溥仪是中心不错,他身边的“别人”,其言谈活动,也是绝对影响着历史走向的。从考索历史的角度读这部书,人们不嫌“描绘别人”多,而是只惜这些内容还少。

从这段旧事可以看出两点:一、老舍写《正红旗下》的1962年,还干了这么一件大事。二、老舍的书案上此时候写《正红旗下》,换时候则改《我的前半生》,在改“逊帝”书时的那种认真讲究、不留瑕疵的劲头,也成为他严格要求自己作品的态度。

《四世同堂》手稿一页

听舒乙说“正红旗下”

2014年夏,我陪舒乙去香山公园看香山寺(在1860年第二次鸦片战争中被焚毁)的复建工程——他对这一工程颇为上心,大概工程两三年前启动后他来过许多次。车过颐和园北青龙桥,驶上了“厢红旗路”,路边的大院很多,舒乙说当年为护卫颐和园、圆明园,这里曾有著名的护军营、健锐营、外火器营等大军驻守。指着街边蓝底白字的路牌,他说:“‘厢红旗’,记得还有人写成‘香红旗’、‘乡红旗’什么的!”“音对了就得,大概可以有好几个同音字,甚至谐音字。”我俩共同想着,沿着这条思路举了几个例子:中官村——中关村、猪市口——珠市口、鸡市口——吉市口、劈柴胡同——辟才胡同、王寡妇斜街——王广福斜街……

“可是,说‘厢红旗’,常用话里有‘厢房’、‘正房’这么个词,也有人以为有‘正房’与‘厢房’这样相配呢,这么一说‘厢红旗’,人家就当真认为应有‘正红旗’了!”舒乙说起来很认真,“其实老舍的《正红旗下》,其中的读音是‘整’的。”清代有八旗:正黄旗、镶黄旗、正白旗、镶白旗、正红旗、镶红旗、正蓝旗、镶蓝旗。这里边的“正”,是旗子颜色为“整个儿的”意思;“镶”是旗子颜色为“镶了边儿的”意思。“整”用了减去不少笔画的“正”;“镶”用了同音字的“厢”。不同的历史背景下,人们为了简化——减少笔画,或者迁就了粗略马虎——是那么个音就得,于是造成了这么个随意性的状况。

我们的话题没完,车已到了香山公园门口。看起来,这一讨论还可继续下去。

写作《骆驼祥子》时代的老舍

写作《四世同堂》时代的老舍

三部手稿的命运

曾有朋友建议我说说老舍三部长篇小说的手稿,我且按其写作的先后略述。

《骆驼祥子》,写于1936年至1937年。老舍用“国立山东大学合作社制”25字、20行绿格稿纸37张,用“青岛荒岛书店制”25字、20行绿格稿纸91张,用“舍予稿纸”(下决心制自家名号的专用纸了)28字、26行赭格纸102张,总共是二百三十多张纸,叠成筒子页后是四百六十几个页码,厚厚的一大摞,出版统计上说是十六七万字,这就是《骆驼祥子》的手稿。全稿为墨色钢笔字,写得自然疏旷,中年人的自信和放达油然而现。小说在《宇宙风》杂志连载,时任杂志主编是陶亢德,按当时的“规矩”是发表后原稿也就归杂志社了,所以陶一直是手稿的收藏者。

《四世同堂》写于1944年至1945年的重庆。老舍手边存的是红色竖线二十行的比较薄的稿纸,用钢笔写字,落笔容易划出窟窿;老舍于是用柔软的毛笔写小楷。熟练的小楷字,蘸浓墨匀实地写下来,每行约是二十字,这样一张稿纸是四百字,舒乙记得父亲一天大体上写四张纸,比如说第一部《惶惑》用稿纸656张,老舍亲手把它们订成了六大册,每册前面还题了“《四世同堂》手稿第x本”的标题。《偷生》的手稿亦复如是。日寇轰炸重庆北碚,百姓去躲防空洞,老舍手里什么也没拿,只是臂间夹了个小布包——其内是《四世同堂》的手稿。编辑家刘以鬯、赵家璧先后出这书,老舍都嘱咐他们:用后退还,别在手稿上加什么涂改……想来当时也没什么相关的法条,这是他们又立的“规矩”。老舍这珍贵的手稿,2001年被确定为首批列入“国家档案名录”(“首批”共四十多种,它是唯一的文学作品手稿),是为国宝。

《正红旗下》1962年未完成的手稿,三四年后,为了避免被“抄走”的厄运,家人把它藏在烟筒里、煤堆中,再到别人家,远郊区……最终被完整地保存下来,舒家人把它捐献给中国现代文学馆珍藏。手稿用当年时兴的一种“纯蓝”钢笔水书写,纸面上鲜艳好看,但其渗透性与稳固性不如“蓝黑”墨水,手稿的第一页上因滴落过水滴(泪滴?)而致148字(全页500字)“洇”了、“漫漶”了。算起来应是1979年3月《人民文学》发表这部小说之前,一位心思缜密且书艺纯熟的文士,仿着老舍先生的字体,把这页重又抄了一遍。到现代文学馆去,我们会一瞻这部书稿。 (图片由作者提供)