与之:八十年代师大校园里的先生们(一)

编者按:一代人有一代人之文学,一代人也有一代人之记忆。一直以来,《传记文学》的“传记”和“文学”所传递的历史感受也烙上了不同代际的特殊印迹,都值得体味、珍藏。新的一年,《传记文学》邀请“60后”学者李怡教授开设“与之专栏”,梳理一位共和国红色年代出生者的文学见证,从60年代、70年代、80年代到新世纪的今天,国家、民族与个人的体验将进一步充实我们的文学故事。“与之”既是作者之名的切音,又表达了一代人奉献个人记忆的理想。

80年代的师大图书馆广场

20世纪80年代,北京师范大学的师生一向自称来自“师大”,绝不出现“北京”二字。这不仅是因为“首都师范大学”还没有从“北京师范学院”中诞生,不会与之混淆;重要的是所谓“北清人师”四大名校的说法一直流传甚广,干脆利落的简称更能彰显心中的自尊。时至今日,北京内外,大江南北,“师大”林立,来自祖国各地的学生一般自认来自“北师”,昔日的“师大”仿佛属于“中国”,而以地理坐标命名的“北师”则下降为一种区域性的称谓。时移名易,这常常让来自80年代的师大老人唏嘘感叹,不以为然。

在80年代,“师大人”的自尊似乎有着充足的理由。那个时候,流传着 “穷清华,富北大,想找老婆到师大”,或者“师范大学,吃饭大学”之类的谐语,“师大人”也经常用来自我调侃。前者是说师大的女生多,后者是说师大的平民本色。但这都不是师大自轻自贱的证据,相反可能倒是一种自我欣赏的说辞,女生如云是坏事么?趾高气扬的精英值得羡慕么?可能质朴的平民精神另有意趣吧!

但那时最令“师大人”洋洋自得的,还是校园里的先生们。无论名气大小,也不管长幼尊卑,北师大的先生们都是一群个性鲜明、魅力十足的存在。

一

我是1984年进的中文系,写作和书法是一年级中国语言文学师范生的重要课程。教书法的秦永龙老师是一个筋瘦而热情的人,总是用粗大的毛笔蘸着清水在黑板上示范书写,重要的字体他都要书写好几遍。常常是在挥手完成一个漂亮典雅的字形之后,就特地回头告诉大家:“这个字,启先生就是这么写的!”言语神采之间满是崇拜,也有点自我欣赏的意味。秦老师的书法课激发了我们年级学生的书法热情,大家也在不断熟悉“启先生书法”之中持续增长着对这位无缘得见的中文大师的崇拜。那个时候,习练书法在师大中文系学生中蔚然成风,每当午饭、晚饭后,推开许多宿舍的门,都能见到在公用书桌上铺开报纸挥毫练习的同学,当然他们经常摹仿的便是“启先生书法”,久而久之,启功体便在师大中文人中代代相传。有几位特别痴迷者被我们戏称作“小启功”,他们时时称颂的启先生也被我们打趣为“启爷爷”。这些戏称有相互间的调侃,但却丝毫没有对长者的不恭,因为中文系流传着的各种传奇都一再烘托着这位白发圆脸、胖乎乎的、满眼天真的老教授,让人备感亲切。他66岁写作的《墓志铭》曾在同学中传阅:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”就在我们考入师大的1984年,72岁的启功先生出任中国书法家协会主席,又被教育部确定为博士生导师。那时研究生制度恢复不久,博导在人们心目中是地位极高的存在,但启先生的自嘲很快又流传开来:“博导博导,一驳就倒。”先生的幽默渗透着一股浓浓的历经沧桑的通脱,因为通脱而解构了某些京城名流骨子里的傲慢与矜持,荡涤精英作派,还原平民本色。

启功,字元白,号苑北居士,别名察格多尔札布,雍正皇帝第九代孙,中国当代著名书画家、教育家、古典文献学家、文物鉴定家、红学家、诗人、国学大师。事实上这些“高大上”的家族史与身份标签都好像与生活中的启先生格格不入。他流传在师大校园里的故事、他出现在各种合影中憨态可掬的样子,总是让我想起香港电视剧《射雕英雄传》里同样圆脸白发、浑朴天真的周伯通。直到前些日子我读满族史,才第一次细细进入了这个民族起伏跌宕的命运,那种从贵族到平民,遍历人世变幻之后,由绚烂归于平淡的丰富体验,可能是我们感受和理解先生精神世界的一种方式。

“雅到极致不风流”,高僧只说平常话。那时70多岁的启功先生已经不为本科生开课了,但却时不时出现在学校的讲座上,讲书法、讲音韵、讲诗词格律。他的讲述轻松诙谐,寓艰深的道理于平实的家常谈话之中,在中文系师生中留下了许多久久流传的“段子”。例如以火车过铁轨的铿锵解释诗歌节奏,学驴叫证明汉语有“四声”,自述如何创制“水墨南瓜”讽刺所谓的“后现代书法”,等等。但凡先生有讲座,总是座无虚席,席间笑声不断,掌声不绝。

可爱的“启爷爷”

唯一一次近距离拜见启先生的机会出现在我们大学二年级的冬天。因为学生社团活动,我和一位姓吴的同学一起去了先生的寓所。那个年代的师生见面也没有什么预约,我们就这样冒冒失失地站在了小红楼的门口,前面还有一位中年先生也在敲门。房门开启,我们看见了令人惊讶的一幕,只见满头白发的启先生右手下垂,左膝前屈,一路后退打千,不仅对前面那位先生,连对我们也一并施礼。当时作为学生的我们第一次在银幕外看到如此隆重的旗人礼数,一时间手足无措,竟不知如何是好。只记得匆匆完成任务告别出门之际,先生又一一握手送至门口,天寒地冻,我们两个学生手冷,先生蓦然一握,不禁微微一颤。那一瞬间,没有厌烦,却露出一丝无辜的委屈,迄今难忘。

二

80年代的师大中文系,课堂教学的主力是一批年富力强的中青年教师,其中相当一部分又是刚刚博士、硕士毕业留校的,正在“新启蒙”的学界冲锋陷阵,锐气十足。这些教师中,包括中华人民共和国第一位现代文学博士王富仁,还有毕业于中国社会科学院的蓝棣之,以及毕业于师大本校的赵仁珪、王一川、罗钢、郭英德、谢思炜,等等。他们意气风发,登上讲台挥斥方遒之间,新时期中国学术的热烈已然扑面而至,直叫人热血沸腾。那个时候,这些人气很高的老师们在院系都还属于青年教师,居住在师大院里一些狭小简陋的筒子楼内,楼道里多拥挤不堪,塞满了炉具、灶、锅碗瓢盆,能有一间住房已经不错。蓝棣之老师有儿女两人,房间里还是上下铺。郭英德老师蜗居在博士生宿舍里,两张单人床拼成一张大床,占据了室内一半的空间。条件最好的可能是王富仁老师,给我们上课时已经分得两居室,小间上下铺,两个孩子住;大间作主卧,兼书房兼客厅兼饭厅。老师们不嫌寒碜,对愿意拜访请教的学生一律来者不拒,常常是屋里坐满了各路访客,国家社会、学术人生,满座高谈阔论,时至深夜而不退,家中的其他成员只能默默地躲藏在房间的某个角落。王富仁老师家的访客可能是最多的,从早上到夜半,络绎不绝,甚至到饭点了也有突然“驾到”者。有好几次,我都碰上王老师一家人挤在小茶几前用餐,而访客也围坐在不远处的床上、凳子上,王老师一家就在众目睽睽之下啃馒头、喝稀粥。

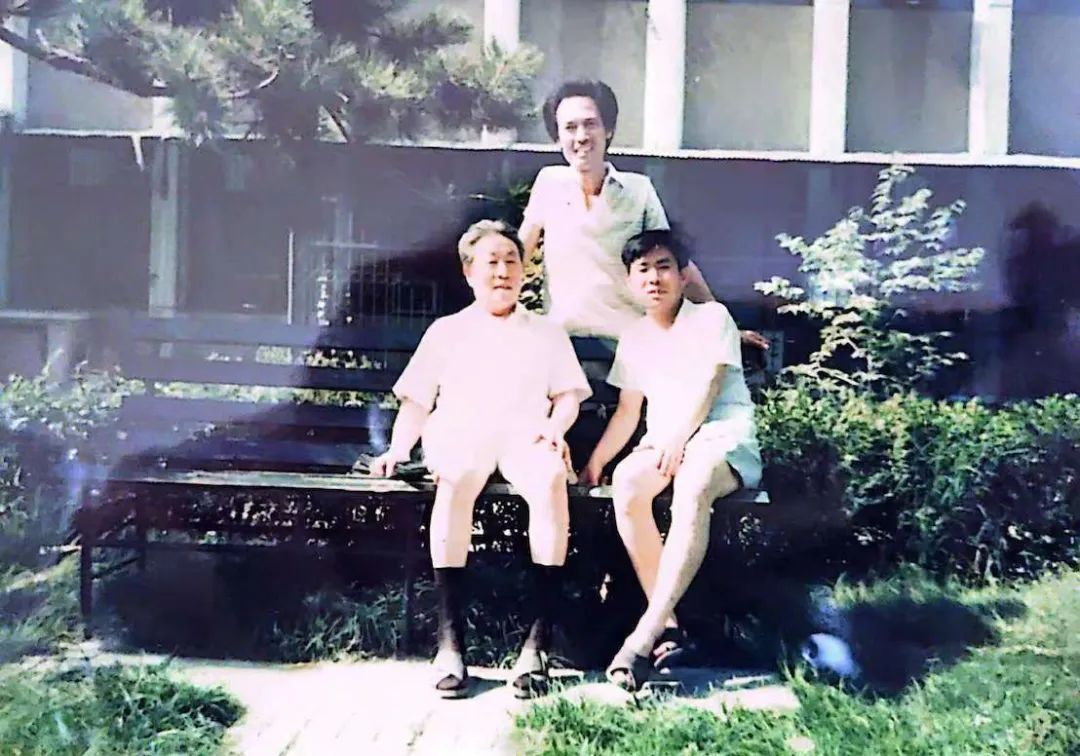

杨占升先生(左)和王富仁老师(右)等在师大校园

但王富仁老师的生活条件已经让人羡慕了。据说首都米贵,居大不易,博士毕业后王老师已经联系好了山东大学,准备回乡任教的。但是副导师杨占升先生爱惜后学,决心以一己之力为师大挽留人才,在与学校后勤几番交涉无果之后,决定亲自出马寻觅房源。每日饭后,他都围绕校内教工宿舍转悠,一栋一栋地查看记录,又一家一家地打探信息,终于发现合作社背后的工6楼顶层的一套房长期黑灯瞎火,无人居住。再经过详细调查,证实此处确系无人,杨先生便带着自己详尽的调研结果找到校长王梓坤,要求学校特事特办,为“中华人民共和国第一个现代文学博士”解决住房。大概后勤无人料到师大还有如此较真的老师,最终让步了。于是,王老师得以全家迁入,算是接受了师大留人的诚意。其实,上上下下都知道,这更多的是杨占升先生的功劳,他是要为师大的中国现当代文学学科留住未来。

我们读书的时候,杨占升先生已经不再为本科生上课了,也从来没有参加过什么讲座、沙龙之类,在学术上并不十分活跃,所以我们无缘得见。只有在我自己工作多年后,才慢慢体会到两代学者之间的这种无私的提携虽然光明正大,实则并非理所当然,那需要一种无法用语言来表达的学术胸怀与人生理想。后来我又听说,有从未交往过的校园诗人在毕业求职上遇到了困难,不知怎么找到了杨先生,杨先生竟也为他四处奔走,仗义执言。

就在半年前,为了总结师大的鲁迅研究传统,我比较系统地阅读了从李何林、杨占升到王得后、张恩和直至王富仁的相关著述,可谓收获多多。其中,最大的发现便是深深地感到,王富仁在新时期提出“回到鲁迅那里去”,倡导以“思想革命”的阐释修正“政治革命”的不足,这并不仅仅是他一个人的呐喊,在这样历史性突破的前后,我们不难清理出一条绵长的学术思想传统。李何林先生曾经被人称作“鲁迅党”,他一生捍卫鲁迅:“在旁观者看来,李何林先生对鲁迅的态度带有一种个人崇拜的性质,有的学者甚至不无讽刺意味地戏称李何林先生为‘鲁迅党’,但这在李何林先生,却也是自然得再自然不过的事情。他向这个世界要求的并不是‘学问’,并不是‘学术成就’,他要求的是思想,是精神,是人格,是一种能够在黑暗中反抗黑暗的精神,一种能够在愚昧中注入健全的理性的思想,一种能够撑起中华民族的苦难而又在苦难中执着追求的人格。他能在哪里找到这些东西呢?在鲁迅作品中,并且只能在鲁迅的作品中。”这是在用自己的生命接续鲁迅的信念,追根溯源,这种视学术如生命的方式也就是鲁迅式的“为人生”,或者说就是“其首在立人”。新时期之初,师大现当代文学的学科带头人之一杨占升先生最早阐述了鲁迅的“为人生”的“立人”思想,在某种意义上说,这就是王富仁老师在1985年高举“思想革命”旗帜的学术基础与思想渊源。而杨先生的宽厚仁和与理想主义,也就是实实在在地践行着现实世界的“立人”追求。

杨占升先生(右)与李何林先生(左)

杨先生个人的学术成果不多,他将大量的精力都投入到了师大中国现代文学学科的建设之中。只有在历经“文革”,学术百废待兴的时代,我们才能体察到这种建设的迫切和紧要。杨先生不厌其烦地为青年教师修改讲义、推荐论文,为他们的职称评定而呼吁,耗时费力,这都是一些没有个人显示度的工作,只有以鲁迅式的“立人”,才能解释其中的精神动力。

三

在80年代的师大,在生荒地努力开垦、最终打造出一片学科高地的,除了杨占升先生,成绩最为突出的就是童庆炳老师。杨先生力邀鲁迅博物馆的李何林先生到师大兼职,方才建成了中国最早的现代文学博士点,培养出了中华人民共和国第一个现代文学博士王富仁。李何林先生并不常来师大,杨先生常常亲自带领一群博士生,搭车到史家胡同5号李何林先生的住处,陪着学生们一起上课,和学生们一起听讲、做笔记、讨论问题。师大现代文学专业在80年代人才辈出,杨先生厥功至伟。同样,童庆炳老师以“副博导”之名,勉力协助年逾八旬的黄药眠先生开创了中国第一个文艺学博士点,培养了新时期中国文艺理论界最为活跃的一批青年学者,直至在师大建成了教育部的重点学科、重点研究基地。童老师和师大的文艺学科在国内声誉日隆,不仅带动了整个师大中文学科的发展,还在国内高校率先开学界进入创作界的先河。1988年秋天,时任师大研究生院副院长的童老师与中国作协鲁迅文学院联合举办了首届文学创作研究生班,亲自为一大批中青年作家授课,莫言、余华、刘震云、毕淑敏、迟子建、刘毅然、徐星等都是他班上的学员。2015年6月,童老师逝世,主流媒体以大篇幅加以报道,誉之为“文坛教父”,这可是国内学人前所未有的殊荣,美誉度当远在一般的“学术权威”之上。

就这样,在告别80年代之后,人们经常提及童老师之于“学科建设”的种种功勋。因为90年代至今,我们越来越知晓“学科建设”的重要性,也愈发熟稔地运行在各种各样的学科建设的道路上,一些学界同仁聚首之际,时不时会说起童庆炳老师,对他如何谋划和打造师大文艺学科的事迹满是叹服,仿佛他就是第一批精于此道的能人,因最早谙熟学术制度的规则而成为了这一制度理所当然的获益人。但是,在我的记忆之中,童老师却一开始就活在他的文学理想之中,是一个满怀梦想而不断突破学术制度限制的理想主义的文学人。

1984年9月初,我怀着激动的心情第一次踏进了北京师范大学。在东门新生接待处登记之时,一位中年教师得知我要去西南楼住宿,便温和地说:“我带你过去吧。”说着就顺手拎起一件我的行李,另外一只手还提着自己的黑色公文包。从师大东门到西南楼学生宿舍,距离不近,我好奇地向他打听学校的情况,他都不紧不慢地一一作答。临末我问道:“您是我们的班主任老师吗?”中年人微微一笑:“我是下周一为你们上课的老师。”我的大学宿舍在331房间,这位老师一直帮我拎着行李走进房间。这时候,有几个高年级的学长在敞开门的房间里闲聊,一见老师立即毕恭毕敬地说:“童老师好!”我才知道他姓童。临别,童老师还对他们叮嘱:“这是新同学,你们可不能欺负他!”

周一开学上课时,在文学概论课上,童老师提早进了教室,手里还提着那只黑色的公文包。童老师是我大学第一课的老师,以温和生动的语言为我们讲述何为文学,何为文学的产生与生产。他善于将抽象的文学理论融入大量生动鲜活的生活与创作故事之中,因此成为中文系一年级最受欢迎的老师之一。他从不长篇大论地讲解枯燥的理论,总是在层出不穷的人生故事和信手拈来的文学片段中总结出自己的理性判断。他在课堂上讲述自己刚刚出版的中篇小说《生活之帆》(与师母曾恬合著),还取出黑色手提包的物件一一给我们展示:教材、讲义、从图书馆借来的资料,还有为家中晚餐购买的切面,等等。他说:“这里面包含了生活的许多方面,酸甜苦辣,五味杂陈,文学就是在这样既现实又理想,既物质又精神的混杂中诞生的。”

童老师对上课、培养学生,都是出于发自内心的热爱。他备课一丝不苟,为学生的小事奔走操劳,他在一篇文章中写过:“我一直有一个愿望,我不是死在病榻上,而是有一天我讲着课,正谈笑风生,就在这时我倒在讲台旁,或学生的怀抱里。”我们从不怀疑这些肺腑之言。80年代的师大文艺学博士、硕士思想活跃,并非唯唯诺诺之辈,但童老师皆以师长的仁厚、父母的慈爱待之,情感的宽容、理性的保护,都可以说是达到了他所能努力的极致,成为几代师大人都心知肚明的“掌故”。今天一些某些所谓的学术制度的谙熟人,其实重要的精力还是放在钻研和分析各种规则和章程之中,将自己的工作最大程度地对准“要求”,从中也发掘出一些空隙和可能,最终让自己的利益最大化。但是在80年代,童老师参加的几次文学批评奖,都是学生得了一等奖,自己居于二等甚至三等,他反倒是兴高采烈,声称师大师生包揽各等奖项,没有不高兴的道理!童老师推动的学科计划,说到底还是以培养青年后辈、促进学术研究为中心的,这与后来某些潮流的迎合或者策略的算计判若云泥。童老师是学术思想的推动人、探索者,如果说他比别人更早地关注了学术建设的规则,那也旨在推动这些规则如何更有利于学术自身的发展,而不是为了娴熟地运用规则,所以说他从不回避对各种现实规则的批评。童老师主编的《文学理论教程》在90年代初问世,是最近30年中国高校影响最大的文学理论教材,在今天大学生的眼中,似乎已经成为当代中国文艺理论主流思想的自然组成,也就是制度性的知识的一部分。然而,在90年代初,我见证了这本教材在重庆西南师范大学筹划、编写、讨论的历史,我深深地知道,从此前纯粹反映论的文学概论,到融合了西方最新文艺探索与西方马克思主义的这一尝试,本身就需要多大的勇气,特别是在当时的学术氛围之中,副主编王一川老师起草的教材大纲,在当时的开拓程度,足以引起相当的疑虑,但童老师的支持和鼓励一直坚定不移,令人动容。可能是这样一些细节,才能让我们发现童老师之于学术制度的真实的关系。

童庆炳老师

当然,大学一年级的我们还处于懵懵懂懂的阶段,对于文学思想的理解和认知都刚刚起步,尚不足以完全领悟童老师个人文艺思想的微妙之处,特别是他那种包容宽厚而非锐利先锋式的课堂讲授之于当代中国文艺思想的独创性贡献。倒是随着我们年龄与学业的增长,才越来越多地获知了童老师对于当代文艺思想发展的种种努力。尤其是他亲自指导的一批博士研究生,都纷纷出道,成为新时期中国学界强势崛起的群体。其中好几位既是我们二三年级的老师,也是影响中国文论界甚至社会历史的重要人物。可以说,我们这一代人对文学的精深之处真正有所洞察,或者对人生与社会有所契入的时刻,实际上已经是在童老师弟子的启迪之下了。后来每每回想至此,更增添了一份对童老师的想象和怀念,如果时光能够倒流,我真想再回一次大学一年级的课堂,品一品那些文学理论课的细节,也许还会有新的收获。