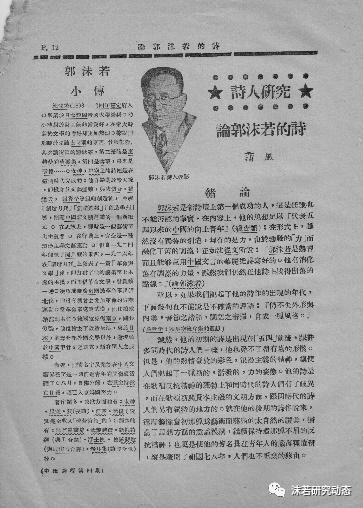

蔡震:郭沫若笔名谈

一张名片

郭沫若纪念馆藏有一张郭沫若的名片,竖行繁体字:右上台头两行作“国民政府军事委员会政治部文化工作委员会主任委员”,中间为姓名,清楚地印着“郭沬若”,左下角文字为“四川乐山”(见图片)。

我是最近翻检资料才看到这张名片,在这之前,正在考虑新近一篇考察郭沫若一首佚诗的文章最后遗留的那个问题:“昧若”,是否就是郭沫若所署笔名?这篇文章披露并详尽查考了一首篇名作《隔海送时珍赴德行》的诗,署名“昧若”,发表于《自觉月刊》第一卷第二号。文章认为该诗为郭沫若所作。文章的考证应该说做得非常仔细,唯独留下一个最关键的署名问题未能考订凿实。这样一来,将该诗作为郭沫若佚文的一篇史料是可以的,但要将其作为作品文献收入郭沫若作品全集,譬如,正在编辑中的《郭沫若全集·补编》,似仍需要仔细斟酌。事实上发表在刊物上的该诗若无署名,考订做到这一步也就可以了,但该诗既署名为“昧若”所作,那就需要对这个署名要么证伪,要么辨真,予以订定,以确认该诗完整的历史信息。

由是我想到,郭沫若的笔名还是需要认真再做点梳理考订工作的。因为上世纪80年代虽然有过若干经整理刊出的郭沫若笔名录、现代作家笔名录等等。可是自那以后,一方面,郭沫若笔名的问题再没有被研究者认真考察过。另一方面,这些名录都将郭沫若的字、号、别名、化名等与笔名混为一谈,且其中存在不少疏误,乃至有不知所出者。书信署名亦被混同为笔名,却又缺失甚多。

“沫”与“沬”

问题既因那张名片而起,就先来谈谈“沫”与“沬”两个字。过去也曾注意到在旧报刊上郭沫若文章作品的署名出现有“郭沬若”的情况,但一直以为这只是排版过程中排字工人的误植。印刷厂以前用铅字排版做纸型,需要排字工人从铅字盘中一个一个捡出字模。“沫”“沬”二字字形笔画相近,在字盘里的位置也会相近,错捡的可能就大,造成误植,不足为怪。

但是名片的印制,排版应该格外仔细,尤其是片主姓名的排印,很难说会误植。不过凡事都可能有“万一”,所以看到这张印作“郭沬若”的名片后,我即以案头随手可以翻检到的文字资料做了一番考察,看看是否就是个“万一”?结果令我大为惊讶:在郭沫若以前发表或出版的文章著述,即印刷物中,署名实际上印作“郭沬若”者有相当数量(因只是根据手边翻检的资料,不好做出统计意义上数量大小占比的分析)。我挑拣了少许,作了几张图片随文,以便直观地看一看这种情况。

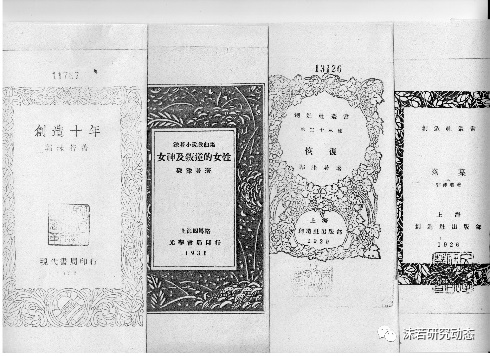

图一:几种郭沫若作品集内封页的署名。

创造社出版部是创造社的出版机构,大量出版有郭沫若的作品著述。光华书局和现代书局都是与郭沫若有人际交往关系,在上世纪二三十年代出版了许多郭沫若作品著述的书局。这几家出版机构出版的书籍中署名作“郭沬若”的尚有多种(就我所见)。

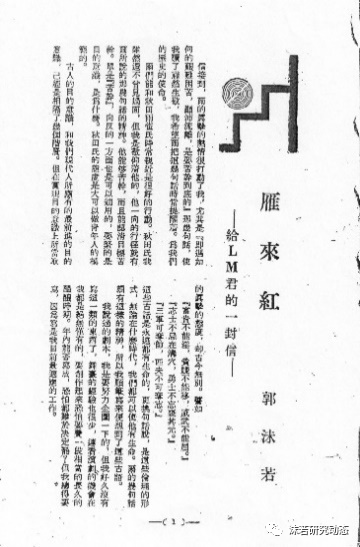

图二:《东方文艺》《剧场艺术》《质文》几种刊物上刊文的署名,这是在郭沫若流亡日本时期。《剧场艺术》《质文》为在日本东京出版印行的刊物。

图三:《救亡日报》刊文的署名,“沬”“沫”均有。郭沫若是《救亡日报》社社长。

图四:《中国诗坛》的同一页,两篇文字,一作“郭沫若”,一作“郭沬若”。这种两字在同一期刊物混用的情况并非个案。

郭沫若文章著述署名中的这种情况,人们在实际上大概都视而未(不)见。当然不是主观故意上的不见,确实因两字的字形,如非有意查看,不会注意到是“沫”还是“沬”。但是既然注意到了这种情况的存在,就得对此问个究竟。

之所以出现这种情况,我想无非两个原因:一是排字时误植,一是“沫”“沬”两字通用。误植的情况肯定会有(如前所说因铅字排版的方式),但不会成为数量很多的现象。那应该就是两字通用的原因,但可以证实吗?郭沫若虽然曾在《创造十年续篇》中称“沫若”的含义实指沬水、若水,但古代另有一条位于河南的河流名沬水。大概郭沫若当时也不太有把握,所以“沬若”“沫若”的署名,一开始就都有使用。上世纪二三十年代有些文字的民间使用,包括约定俗成的用法,与今不尽相同,不过“沫”“沬”两字的使用有无这种情况,我们今天无从知晓。

或者只有通过字典来查找相关信息。在查阅了若干字典(词典)后,在《康熙字典》对“沫”字的释读中我找到了这样的信息:

音末。水名。【說文】水出蜀西徼外,東南入江。

又浮沫也。【莊子·大宗師】相煦以濕,相濡以沫。

……

又汗流貌。【前漢·郊祀歌】霑赤汗,沫流赭。【註】應劭曰:流沫如赭也。李奇曰:沫如靧面之靧。師古曰:沫沬兩通。沬者,言被面如頮也,字從水傍,午未之未,音呼內反。沫者,言汗流沫出也,字從水傍,本末之末,音亦如之。

……

师古,颜师古,唐代经学家。按其注说“沫沬两通”。【說文】以“靧”“頮”均为“沬”的异体字。“沫”“沬”既两通,那么“沫若”与“沬若”岂非亦“两通”。“沫”“沬”二字字义的这种关系,当时是否就是在一定范围内(譬如,出版、印刷行业)的通识?郭沫若在主观上是否知晓这一点(虽然他自己名字的用字,应该不会不注意到“沫”“沬”两字字形笔画上的差异)?于今似已不得而知了,但以字(辞)典对字义的释读,可以确认“沫”“沬”两字的关系。

《脱离蒋介石以后》中写到的一个历史细节颇有意思:1927年4月,郭沫若受命前往上海主持总政治部上海分部工作,尚未到达上海,即得知蒋介石已经查封了上海分部,遂暂留苏州,期间致信蔡畅,“报告我的行踪,并报告富春同志已到上海的消息”。“但我不能公开地通信,我写给蔡畅的信上,‘沫'字是写成‘妹'字的,于是‘土豪劣绅'一变而为‘母豪劣绅'了”。用“妹”字,或许是藉性别用字迷惑外人,但对于接信人,相必是凭读音,即能知其为“沫若”。这是不是也可以印证“沬若”通“沫若”。

从“沫沬两通”,我们可以进而讨论“昧若”这个署名。

《汉典》解“沬”,“通〈昧〉”,《辞源》亦解“沬”,“通‘昧'”,则“昧若”与“沬若”或“沫若”是不是也可以视作通用。如是,则可为“昧若”是否郭沫若笔名作解。当然这完全是从字义上去推断。署名“昧若”的作品,仅见《隔海送时珍赴德行》一诗,如有新的史料,或另有署名“昧若”的文章作品发现,或可再作进一步的考证。

笔名辑录

梳理郭沫若的笔名录,有一个原则需要确认,即,笔名的含义不能泛化,要准确。所谓笔名,自然与用笔写作相关,是用来为撰写作品、著述署名所用。字、号、别名、化名等,不同于笔名,若不用于文章著述署名,则不应称之为笔名。

郭沫若使用笔名,始自留学日本时期的1919年,大致依照时间顺序做一梳理,可以辑录如下,每一笔名之后,列举一篇其所署名的文章、作品、译著等信息:

夏社,《抵制日货之究竟》,上海《黑潮》月刊1919年第一卷第二号。

夏社,是郭沫若与几个同学组织的一个小小社团,郭沫若主要担负撰写文章的工作。以此署名文章,实际上还并非有意作为个人笔名,只是因其署名发表的文章为郭沫若撰写,故视为郭沫若笔名。

沫若,《鹭鹚》《抱和儿浴博多湾》,1919年9月11日上海《时事新报·学灯》。

这是郭沫若初次使用这一笔名。

郭开贞,《同文同种辩》,上海《黑潮》月刊1919年第一卷第二号。

开贞,《风》,上海《黑潮》月刊1919年第一卷第二号。

“开贞”是郭沫若本名,此时以“郭开贞”、“开贞”为文章署名,应该是以本名署名。但在“郭沫若”实际上成为本名(见下文)后,作为郭沫若作品文献资料,其亦可视为笔名。

郭沫若,“通讯”致陆友白信,上海《黑潮》月刊1920年第一卷第三号。

本期《黑潮》尚有诗《箱崎吊古》,目录页署名“郭沫若”,内文署“沫若”。

沫,《葬鸡》,1920年10月16日上海《时事新报·学灯》。

麦克昂,《英雄树》,《创造月刊》1928年1月第1卷第8期。

“我这‘麦克'是英文maker(作者)的音译,‘昂'者我也,所以麦克昂就是‘作者是我'的意思”。

杜顽庶,《中国社会之历史的发展阶段》,上海《思想月刊》1928年第4期。

杜衎,《诗书时代的社会变革与其思想上的反映》,上海《东方杂志》半月刊1929年第26卷第8期、9期、第11期、12期。

易坎人,译著《屠场》(美)辛克莱著,上海南强书局1929年8月初版。

坎人,译著《石炭王》(美)辛克莱著,上海乐群出版社1928年11月初版。

“我开始在国内重新发表文章时还不敢用本名。……最初发表在《东方杂志》上,用的是杜衎的假名。《石炭王》《屠场》《煤油》,用的是易坎人。这些假名的用意是这样的。我的母亲姓杜,而我母亲的性格是衎直的,我为纪念我的母亲,故假名为杜衎。我自己是一个重听者,在斑疹伤寒痊愈之后,虽然静养了一年,而听觉始终只恢复到半聋以下的程度。《易经》上的坎卦,其‘于人也为聋',故我这个聋子便取名为易坎人。”

杜荃,《读〈中国封建社会史〉》,《新思潮》1930年1月第2、3期合刊。

杜衍,《抗敌与民主的不可分性》,1937年7月30日上海《人间十日》旬刊第14期。

郭鼎堂,《臣辰盉铭考释》,北平《燕京学报》1931年6月第9期。

有笔名录认定“郭鼎堂”始用于1926年2月商务印书馆初版的《约翰沁孤的戏曲集》,署名作“郭鼎堂译述”,有误。“鼎堂”之名是郭沫若流亡日本之后1929年起才使用的。商务印书馆初版印行的《约翰沁孤的戏曲集》署名“郭沫若译述”,改版后方署“郭鼎堂译述”。

“大约就从一九二九年起,我对于一部分的友人写信,便用起‘鼎堂’这个号来。有时又写写‘石沱’”。“《说文解字》上说道‘古文以贞为鼎,以鼎为贞',原来贞鼎两个字是可以通用的。事实上殷代的卜辞常常用鼎为贞,周代的金文往往用贞为鼎。鼎而附之以堂者去其音‘丁当’,取其义 ‘鼎当’”。“‘鼎堂’两个字的被人公开使用,是在一九三一年在《东方杂志》发表了一篇《毛公鼎之年代》的时候。那是杂志的编辑先生所要求的,而且还要大辟一下,不好使用‘郭’字”。

鼎堂,《初出夔门》,上海《宇宙风》半月刊1935年9月16日第1期(创刊号)。

谷人,《阿活乐脱儿》,日本东京《杂文》月刊1935年5月第1号(创刊号)。

安娜,《天亮黑一黑》,日本东京《质文》月刊1936年6月第5-6期合刊。

石沱,译著《生命之科学》(英)威尔士原作,第1册(该书第1编至第3编),上海商务印书馆1934年10月初版。

“‘石沱’呢?也是和‘鼎’相关的。周代末期的鼎铭中每每称鼎为‘石沱’或者‘石它’,或在‘石它’旁边各加鼎旁(其实它字及沱字旁都该写成‘也’字,是旧时的人译错了)。这是鼎的别名,或许是南国的方言”。

高汝鸿,选译《日本短篇小说集》(芥川龙之介等原作),上海商务印书馆1935年3月初版。

白圭,《文化与战争》,1939年3月19日重庆《大公报》。

“我在进行着出国的事,连护照都已经弄好了,用的是‘白圭'的假名。但有的朋友向我劝告:到南洋去并没有一定的把握,何不在国内先搞好一个基础,再去募集也比较容易一些?”

(石鼎)(鼎它)生,书《四用寺字韵》(苏子楼)一诗并跋,1944年2月13日。

牛何之,《续“狐狸篇”》,上海《评论报》周刊1947年2月第13期。

羊易之,《这个就叫最民主》,上海《群众》周刊1947年2月第14卷第8期。

龙子,《发辫的争论》,1956年7月18日《人民日报》。

克拉克,《乌鸦的独白》,1956年8月4日《人民日报》。

江耦,《曹操年表》,《历史研究》1959年第3期。

石沱子,《题自画荷花》,1962年6月6日。

石沱生,《书为傅抱石周甲》石沱生撰并书,1963年秋。

于硕,《〈兰亭序〉并非铁案》,《文物》1965年第10期。

署为这一笔名的,还有发表于《文物》1965年第11期的《东吴已有“暮”字》一文。各种郭沫若笔名录似都未辑录“于硕”,有人还曾在1991年专门著文断定署“于硕”之名的文章非郭沫若所作,也就否定了“于硕”系郭沫若所用笔名。而收录有这两篇文章的《郭沫若全集·历史编》第3卷,早已于1984年8月出版。

在郭沫若的手稿资料中还留下有这样几个笔名:

胡兑,《“闷葫芦中的药”》,作于1937年4月,讥讽了日本改造社社长山本实彦。

手稿上郭沫若另写有“请托妥人抄写一遍,再发出。”但文章未见刊出。

老丘八, 1941年4月为李可染画《峡里行舟图》作题画诗,署此名,并钤印“郭武”。

该诗后收入《潮汐集·汐集》,文字略有不同,但无落款署名。1970年7月,郭沫若在一封致林要的信函中解释说:“‘老丘八'者老兵也。‘郭武' 乃汉印,盗用之。”

河芷,《罪恶的金字塔》是郭沫若发表于桂林《诗创作》1941年9月第3、4期合刊的一首诗歌作品,后收入《蜩螗集》。但在郭沫若手稿中保存有一篇抄录清晰的该诗手稿,是一份誊录稿,因为一同保存的还有几页草稿。这份誊录清晰整齐的手稿,署名作“河芷”,应该是为发表所用。

发表的《罪恶的金字塔》一诗未署此名,如果不能另外发现有署此名发表的文章作品,则“河芷”只能称之为拟用笔名。

以上系郭沫若使用的笔名。在几种郭沫若笔名别名录(包括网络上的)中辑录的那些非做笔名之用的各种名号、化名等,应该与此区别开来。还有一些所谓的笔名,更是需要厘清的:

“尚武”“定甫”“定甫氏”“竹君”,这几个名号只出现在郭沫若少年时代在学堂读书时使用的笔记本、讲义上,既非父母取定的名号,亦非为学籍所用,更不是撰写诗文所用之署名,不能称为笔名。

“文豹”“八儿”等乳名、父母爱称,与笔名乃至名号毫不相干。

“高浩然”“吴诚”“杨伯勉”,是郭沫若使用过的假(化)名。1927年3月,郭沫若从九江前往南昌。“我假充为第三军的一个参谋,姓高名叫浩然”。1928年2月郭沫若被迫流亡日本。“买船票的时候,我用的是假名吴诚,南昌大学的教授,目的是往东京考察教育”。从上海乘船前往日本时即使用了这一假名。1937年7月,郭沫若从日本秘密回国,“用的假名叫Young Patming”,即“杨伯勉”。它们均不能称为郭沫若笔名。

“林守仁”,1928年夏秋之际,为到东洋文库查阅甲骨文资料,郭沫若借用了此名。“我那时还没有公开地使用自己的本名,川上(应为山上)却把他在中国所使用过的假名林守仁,又让我假上了”。这个假名未做它用,不是笔名。

“李季”,郭沫若译马克思《政治经济学批判》,1931年12月由上海神州国光社出版。该书出版后,为国民党当局查禁。书商即将该书封面换掉,伪托“李季译”(实际上李季另有其人),以后坊间好多印本亦作“李季译”。上海群益出版社1947年3月初版印行《政治经济学批判》时,郭沫若在“序言中写道:“为了负责起见,当然要把我的名字改回来。”所以,“李季”不能视为郭沫若所用笔名。

“佐藤和夫”,郭沫若长子之名。郭沫若流亡日本时期因其政治流亡者的身份,与国内朋友书信联系,有以此名作为接受对方回复信函时书写于信封所用。但既未以此作书信署名,更没有作为笔名。

几种笔名别名录中还有一些离谱的所谓笔名,这里就不再耗费笔墨了。

笔名与本名

郭沫若在《鼎》中谈及“沫若”一名的缘起:“我的父母替我取的大名原来叫‘开贞'开是排行名,贞便是本名。前些年辰在日本做学生的时候,家里由上海的银行汇款来,曾经被人把我当成‘女士'。我对于这个大名素来不喜欢,随后便另外取了一个‘沫若'的笔名。”可见,“沫若”这个名字的缘起,其实包含两层意思:一是作为笔名,一是取代“不喜欢”的本名而作为日常生活所使用的名字。

所以,有了“沫若”的名字之后,其不仅作为笔名使用,亦成为与人交往时的常用名。先后两期《黑潮》杂志上的几个署名,很清晰地呈现了这种情况。发表于《黑潮》月刊1919年10月10日第一卷第二号的《同文同种辩》一文,署名“郭开贞”,同时发表的还有诗《风》,署名“开贞”。而发表于《黑潮》月刊1920年1月第一卷第三号的诗《箱崎吊古》,署名“沫若”,同时发表的还有致陆友白信(以《通讯》为题),署名“郭沫若”。

此后,“沫若”成为惯常使用的名字。从当时留下的许多史料中,譬如:《三叶集》、“郑伯奇日记”“赵南公日记”等,都可以看到这一情形。而本名“开贞”,只留在家书中,以及九州帝国大学的学籍簿上与校内学习活动中。1923年3月郭沫若从九州帝国大学毕业,之后,“开贞”的本名,大概也就只有在给父母亲和兄弟姐妹的家书中才会使用了。

事实上,作为笔名的“郭沫若”与作为常用名的“郭沫若”已合二为一。郭沫若再提及本名时,所指已经不是“郭开贞”,而是“郭沫若”。1921年7月2日,他写了一则启事,以《郭沫若启事》为名,刊载于7月3日、4日上海《时事新报·学灯》。这则启事写道:“沫若从事文学的述作两年于兹,所有一切稿件,均署本名,不曾另用别名,今后亦永远抱此宗旨不改。恐有疑似之处,特此先行申明,有昭己责。”

流亡日本初期,郭沫若曾不得不以“鼎堂”等笔名发表文章著述,“但后来我的本名又渐渐被人使用了——是的,在这一点上,我的确是被动。那是因为时间经久了,我并没有从事实际上的任何活动,而我所写的东西,不是文艺作品便是历史研究,乃至如甲骨文、钟鼎文那样完全古董性质的东西,再说郭沫若三个字的商品价值究竟要高一点,因此郭沫若又才渐渐被人使用起来了。”

所以,“郭沫若”开始时虽曾作为笔名使用,但后来成为本名,“郭开贞”或应称为原名,以作区分。

书信署名、书画印章

书信的书写与文字相关,也有署名的问题。郭沫若在书信中除使用本名、笔名以为署名之外,还有一些署名仅用于往来书信,所以不宜将书信署名笼统归之为笔名,也即是说,仅用于书信的署名,不宜称为笔名。郭沫若书信署名的情况大致如下:

与父母亲通信,署名均为“(男)开贞”。

与兄弟姊妹等同辈通信,署名作“(弟)贞”“(兄)贞”,其中与郭开运通信时间最久,中年后署名使用过“(兄)鼎”“(兄)鼎堂”,主要使用“(兄)沫若”。与于立群通信,使用过“贞”。

与晚辈通书信,使用过“八叔”“八舅”“八爸”等署名。

在与朋友或其他各个方面交往的书信中,一般均使用“郭沫若”或“沫若”。“鼎堂”亦多有使用,还有使用到“郭鼎堂”“石沱生”“石沱”等笔名。

另有一些仅见之于书信的署名:

爱牟,这个署名比较特殊。“爱牟”系郭沫若“身边小说”中的人物,曾以之为致成仿吾信、致林南信署名。

羽公,致赵清阁信(1943年)曾用署名。

M.J.Kuo,罗马拼音的缩写,为致李德谟信(1937年6月)署名。

老兵,致周国平信(1968年)所用署名。周国平复信并诗作《寄语老兵》。

流亡日本期间,郭沫若与日本东京文求堂田中庆太郎父子通信多年,在“郭沫若”“沫若”“郭鼎堂”之外还使用过多种署名:

郭开贞

阿和乃古登志,日语“沫の如し”音译。

魔都耶苦,与“沫若”日文读音同。

沫

王假维

蒙倛外史,蒙倛,古时腊月驱逐疫鬼或出丧时所用之神像。

释空如

蒙倛生

蒙倛

倛

M.J.“沫若”日文读音的缩写字母,亦为英语MoJo(“沫若”韦式拼音)缩写。

M.J.Kuo

(石鼎)(鼎它)生

仅用于信封署名的有:佐藤、佐藤和夫、跛脚仙人

这些署名均见《郭沫若致文求堂书简》。

书画也是一种作品。郭沫若的画作不多,书法作品却非常多,署名多以“郭沫若”“沫若”,也有用到其他一些笔名。这与文章著述无异。但书画创作与文章写作署名有一个不同之处,即,于署名之外还钤有印章,包括名号章、引首章、闲章等。郭沫若使用过的印章除“郭沫若”“沫若”,尚有“沫若长年”“戎马书生”“乐山郭氏”“(石鼎)(鼎它)”“郭武”“丁父”“乾坤赤”等。这些印章所用名号不宜称为笔名。

(文中“石鼎”“鼎它”这两个字,因无法书写,由“石”和“鼎”、“鼎”和“它”构成,特此说明。)