从蒙古国“回流”的《家》

蒙古文《家》书影

大约在四五年前,“孔网”上了一册外文书,黑漆布书脊,粉红的封面上,一只鲜红的灯笼斜飘在中央,店主注明系俄文书,其作者为巴金,但未提及书名。“巴金”的俄文拼写我是清楚的,与网上这本书的作者名拼写天差地远。考虑到此书“身份”不明,我选择了放弃。2022年春节期间,我的眼前又飘荡起这册外文书封面上那只鲜红的灯笼,乃再次上网搜索,发现此书仍在,无人问津。我心想凭其封面设计,无论如何也应该是一册中国题材图书,而且售价也就几十元,还是拿下吧。

书为32开精装本,共380页,其中正文376页。翻过扉页,便是两页序言,其落款让人眼前一亮,乃中文手写的“巴金”,正是这位作家在新中国成立初期清逸潇洒的签名笔迹。我心中窃喜,结合封面设计分析,这书倘若不是《激流三部曲》中的一种,多半便是《憩园》。细览其内页文字,有少数字母在俄文里根本不存在,当我将全书翻到内页的最后一张时,又意外地发现上面有原藏家手书的几行汉字:

蒙文译本

蒙古国家出版社1960年出版

印八千册

我的英文还算凑合,日文和韩文也略知皮毛,但对蒙古文是十足的“门外汉”。借助网络上的互译器,我将该书版权页扫描后进行翻译,很快确信该译本系由设在乌兰巴托的蒙古国家出版社1960年12月18日付梓;书名亦水落石出,正是让我心仪已久的《家》。

接下来,我的注意力都倾注到书中序言上。《家》是一部具有国际性影响力的名著,我所知所见的译本就有50余种。文学作品版本多,序跋相应地亦不会少。巴金为《家》写过多少篇序跋?这个数据可以从人民文学出版社自1986年至1994年陆续付梓的《巴金全集》中找到答案。在全集第1卷中,收录有《呈献给一个人(初版代序)》《初版后记》《五版题记》《关于〈家〉(十版代序)》《新版后记》《重印后记》《法文译本序》《罗马尼亚文译本序》《意大利文译本序》《为香港新版写的序》等《家》的10篇序跋;他为世界语版《家》撰写的序言,则作为《随想录》之九十四《一篇序文》第一节,收入全集第16卷;全集第20卷中收录的《谈〈家〉》一文,系他1956年10月为外文出版社出版的英译本《家》写下的后记,但该书问世时并未采用,于是他在经过改写后以《和读者谈谈〈家〉》为题,发表于1957年7月《收获》创刊号,后又更名为《谈〈家〉》,收入《谈自己的创作》一书。在他1989年11月13日写给人民文学出版社编辑王仰晨的信件(收入全集第22卷)内,提及“还有几种《家》的《序》也未留底(如乌兹别克文、蒙古文、越南文)”;不仅如此,全集第25卷即日记卷内,还记载他在1964年2月曾为印尼文译本《家》提供序言,但同样不见底稿。梳理下来,巴金共为这部代表作至少创作过16篇序跋。但中国读者能够阅览的,仅有12种,尚有乌兹别克文、蒙古文、越南文和印尼文译本序言无缘得见。换言之,我手中的这种译本序言,巴金未留底稿,时隔60余载,因为一次意外的邂逅,终于可以拨云见日,我未免有几分心旌摇荡。

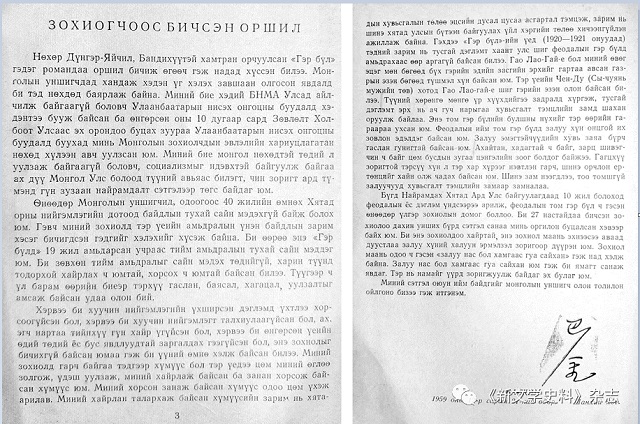

蒙古文《家》译本序

借助互译器,我花费一天时间用于扫描、校对和翻译,几经推敲润色,才在深夜拿出这份序言译文的初稿。初次翻译这个小语种,我缺乏自信,又拜托《新文学史料》编辑部把关(她们找到一位精通蒙古文的学者照日格图先生进行校译,增删订正)终于完成下面这篇译稿。

作者自序

东格尔·里其勒、班迪夫两位同志希望我能给他们合译的长篇小说《家》写个序。感谢我的两位朋友,让我有机会对蒙古读者说几句话。虽然我从未访问过蒙古人民共和国,但我在乌兰巴托机场降落过几次。去年十月,我从苏联回国时途径乌兰巴托机场,蒙古作家协会的负责人同志还接待过我。我认识的蒙古朋友不多,但我对积极建设社会主义的兄弟国家蒙古和智慧勇敢的蒙古人民有着深厚的感情。

今天的蒙古读者可能对40年前中国社会的内部状况不太了解。但我想说的是,我的作品里,写了当时的真实情况。我在这个“家”里生活了19年,我很了解这里面的生活。我不仅对这样的生活了如指掌,也对它充满爱和憎恨。我亲身体验过这个家里的喜怒哀乐。

我曾说过,如果我没有对当时腐朽的旧体制恨之入骨,如果我没有受到旧社会摧残,如果我没有那么深爱我的兄弟姐妹,如果我没有那么渴望控诉过去的种种不公,我大概不会写这部作品。我小说中的那些人,都是我朝夕相见、爱过恨过的人,我所憎恨的那些人,现在都去世了。我所感激和爱戴的人,有的为中国革命流尽了最后一滴血,有的正在为建设新中国而兢兢业业地工作。然而,在《家》的故事发生的年代(1920—1921),他们中的一些人别无选择,只能生活在专制政权下的封建家庭里。高老太爷是以我的祖父为原型,他是个地主和卸职官僚,掌管家庭的经济大权。当时的成都(四川省会),有很多像高老太爷这样的一家之主。他的钱财让孩子们四分五裂,他的专制把他的儿女逼上了革命斗争的道路。埋葬大家庭的坟墓,是他亲手挖的。在这样一个封建大家庭里,年轻人吃尽了苦头,他们无论是公子哥阔小姐还是佣人和婢女,都沦为他人的玩物。只有勇敢而叛逆的人,才能突破黑暗的园囿,寻找到一个新的天地。在开辟新道路之前,无数年轻人走上革命斗争的道路。

中华人民共和国成立十年之际,封建制度已基本消失,封建大家庭也已经成为往事。如今我重读27岁写下的作品,依旧激情澎湃。我喜欢我的这部作品,这部作品自始至终都充满了年轻人的激情和希望。它告诉我:“青春是最美的东西。”

我一直认为,青春是最美的东西,它是始终激励我的源泉。

我相信,蒙古读者会理解我的所思所言。

巴金 1959年12月21日上海

20世纪50年代,巴金多次乘飞机出访苏联和东欧,往返往往需要在蒙古国乌兰巴托机场转机或经停,如在1958年10月25日的巴金日记,便记载着他参加亚非作家塔什干会议之后,在乘机回国途中,“九点半前后到乌兰巴托,蒙古作协秘书长来欢迎并接待,十点起飞”,这篇序里就写到此人此事。

在本文开篇提及的巴金致王仰晨的信中,有一句“其实这些序文并无新意”,那么,是否确实如此的呢?答案也许应该是,因为反封建的主题在《家》的几乎所有序跋内都一以贯之;就文字而言,这篇《蒙古文译本序》与其他序跋以及其他谈论《家》的回忆文章亦存在些许雷同。

通读《巴金全集》所收录的12篇序跋,在1937年2月创作的《关于〈家〉(十版代序)》、1953年3月写下的《新版后记》和1957年7月发表的《谈〈家〉》等文章中,我找到少量文句与蒙古文译本序类似。如《新版后记》中也有“书中那些人物却都是我所爱过的和我所恨过的”一句。又如在《关于〈家〉(十版代序)》中:“青春毕竟是美丽的东西。/不错,我会牢牢记住:青春是美丽的东西。那么就让它作为我的鼓舞的泉源罢。”另外,在《谈〈家〉》一文中:“今天上一辈的已经死了,下一辈的连维持自己的生活的能力也没有,年轻一代中有的为中国革命流尽自己的鲜血,有的作了建设新中国的工作者。”

然而,蒙古文译本序对于《家》的研究仍然具有参考价值。如这句“如果我没有对当时腐朽的旧体制恨之入骨,如果我没有受到旧社会摧残,如果我没有那么深爱我的兄弟姐妹,如果我没有那么渴望控诉过去的种种不公,我大概不会写这部作品”,首次集中披露了自己创作《家》的诸多动机。另外,这篇序言不过八百余字,却用近百字谈及高老太爷,高老太爷成为序言内唯一专门加以介绍的人物,这也是巴金在序跋中唯一一次把高老太爷当作核心人物隆重推荐给读者。

这篇序文,巴金未留底稿,说明他不曾有在国内发表的打算,然而手头稿约不断的他并未因此去“复制粘贴”一份旧序稍加改动敷衍其事,而是尽可能不重复自己,以严肃认真的态度写出一篇新序,奉献给蒙古读者。巴金为《家》写下一篇又一篇序跋,乐此不疲,个中原委他在《谈〈家〉》中做过解释:“有许多小说家喜欢把自己要对读者讲的话完全放在作品里面,但也有一些人愿意在作品以外发表意见。我大概属于后者。在我的每一部长篇小说或者短篇小说集中都有我自己写的《序》或者《跋》。有些偏爱我的读者并不讨厌我的唠叨。有些关心小说中人物的命运的人甚至好心地写信来探询他们的下落。”

锐意穷搜了一二十年,我的书橱中《家》的各种译本已不下四五十种,但乌兹别克文、越南文、印尼文译本仍暂付阙如。期待不久的将来,幸运女神再度眷顾我,圆我的收藏梦,也能够让《家》的16种序跋实现大团圆。

- 巴金冒充“亲娘舅”义救女读者[2023-01-17]

- 孙郁:巴金的精神之塔[2022-12-20]

- 巴金的道路与《寒夜》的位置[2022-12-15]