徐剑:走不到的地方不写,看不见的真实不写,听不到的故事不写

徐剑在军旅作家中有“拼命三郎”之称。

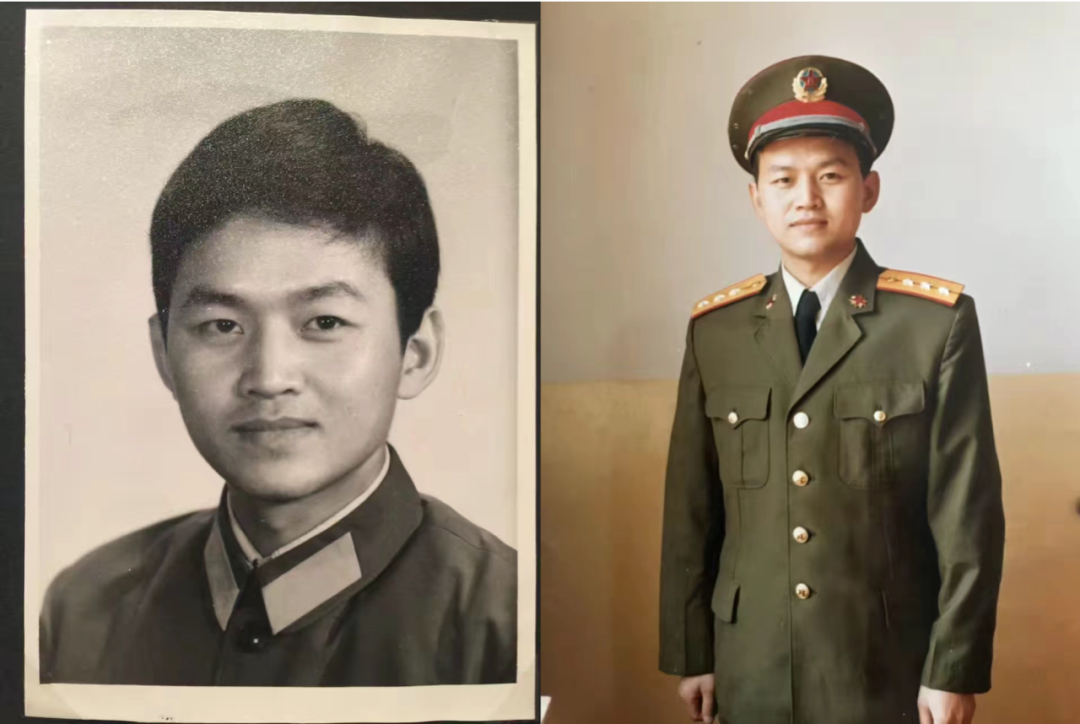

他16岁就坐着闷罐火车离开云南当兵,44年的军旅生涯为他的书写注入了金戈铁马的特质。

他22次入藏,完成了《麦克马洪线》《东方哈达》等一批力作。

憨厚的脸上总带着笑意,这份可亲使采访对象更愿意向他袒露心扉。在徐剑看来,采访是第一位的,挖细节天经地义。

他认为,文学就是写大写的人,书写不能游离坐标,要按照世界文学的黄金律,写国家历史前行中人的命运。写人为王,人性最重;人物活了,书则不朽。

徐剑

1

中华读书报:什么原因触发您投身写作?

徐剑:当兵之初的那段经历对我来说刻骨铭心。有一次塌方,和我一个火车皮拉到部队的战友有七个重伤,八个牺牲。那年我19岁,在团里当政治处书记,组织股有个吴干事,晚上七八点钟,他带着几个警卫排的兵,扛着铁锹,拿着镐,去后山挖墓穴。晚上十点半左右,一辆大卡车把牺牲烈士的棺木拉过来,趁黑悄悄埋进他们挖好的墓穴里。我当时很不理解,就问老团长,为什么不让烈士们轰轰烈烈地走?老团长姓石,是1938年入伍的老八路。他当时就骂我:“你懂个×!我们来这里当兵干什么?就是保卫祖国!就是上不告父母,下不告妻儿!”他说,我们默默地给导弹筑巢,活着默默无闻,死了也要赤条条走,不要打破小城的宁静。

他说得很绝情,但我看得到他眼里噙着泪花。就在那一瞬间,我有了强烈的愿望:我要为他们写。没有鞭炮,没有唢呐,我就用文学为他们喊魂。后来我写出了《鸟瞰地球》。我把在烈士陵园抄的牺牲战友的名字都写进去了,把他们为这个国家的贡献镌刻进历史。这本书获得了第七届中国人民解放军文艺奖。后来我把这本书和《大国长剑》一起带到烈士陵园,祭奠那些牺牲了的战友。

中华读书报:报告文学的题材非常关键。您一开始就确定写导弹题材吗?

徐剑:我先后在基地宣传处、第二炮兵机关、政治部办公室和组织部党委秘书的岗位上待过。首长们都是从战争年代走过来的,身上有独特的英雄主义和理想主义的高贵精神。李旭阁司令员是中国首次核试验的办公室主任。他在总参作战部当参谋的时候,对口的就是特种兵、空军和炮兵、第二炮兵,我在他身边当了六年秘书,他那些传奇经历对我一生都有很大的影响。是他把我带到导弹阵营,带给我这支英雄辈出的部队特有的金戈铁马的基因。还有阴法唐副政委,他很年轻就参加抗日战争、解放战争,后来又到大西南,是解放西藏、建设西藏的功臣,后来到第二炮兵任副政委。在他们的关照下,我得到了很好的成长,就像遇到长夜里为你掌灯的人,他们给了我人格的坐标,特别是给了我时政的、历史的、文化的、精神的营养,让我受益无穷。他们的风骨、风格、气派,反映到我后来的写作上,使我形成自己的风格,关于人生、命运、情感、荣辱,种种人生无解的难题,拿战争年代的生死作为参考就有了答案,有了文学的坐标和人生道路的坐标。

中华读书报:以导弹题材的报告文学《大国长剑》拿下了首届鲁迅文学奖、中国人民解放军文艺奖、五个一工程奖,影响很大。

徐剑:把《大国长剑》交给《当代》副主编汪兆骞的时候,我并没有信心,于是休假回云南过年去了。我想,《当代》门槛那么高,肯定没戏。汪兆骞看了稿子后到处找我。那时候没有手机,只有寻呼机,但他没有我的号,最后我回到单位,他们打办公室电话才联系到我。电话一通那边就说:“徐剑你赶紧来。你的作品我们要用。”

《大国长剑》在《当代》发了头条,全国三十多家报纸杂志连载。我心里清楚,不是我的水平有多高,而是战略导弹部队这个题材具有极大的吸引力,只要你写出来了,就有独一无二的优势。我总结自己走过的路,深知走到作家这一步不是偶然的,不是一下子就挖到了一个文学的金娃娃,更多的是去经历,人生的每一段经历对一个作家的成长、写作,都是财富。

2

中华读书报:除了导弹题材,您对西藏的书写用情很深。

徐剑:我的第一部西藏之书是《麦克马洪线:1962年中印边境自卫反击战纪实》,用了八年时间采访,采访了300多个参战的老兵、高级将领。阴法唐当时就在麦克马洪线东段的克节朗河谷,距离仓央嘉措老家达旺很近的娘姆曲,指挥了一场战役。他以一个师吃掉了印军一个旅,俘虏了印军的准将旅长达尔维。我写《麦克马洪线》这52万字时,可以说是我最好的年华、最好的体力、最才情飞扬的时候。它是一场漂亮的战役。

后来我陆续写了《东方哈达》、散文集《玛吉阿米》,也写了关于青藏联网工程的《雪域飞虹》,还有关于八廓古城改造的《坛城》,还有《灵山》《经幡》。总之,我写的是文化的西藏、历史的西藏。西藏的雄奇、神秘和悲天悯人,是对一个作家的拯救,使我在宏大的叙事中有了柔美、烟火气和神秘的意境。

中华读书报:从写作之初,您的心愿就是给那些为大国的崛起奉献青春和生命的一个个年轻人立传,所以您的作品是饱含情感之作。而且您有一个多年坚持的原则:走不到的地方不写。

徐剑:对,是走不到的地方不写,看不见的真实不写,听不到的故事不写。既然我写的是非虚构,那么但凡落笔,就必须走到、看到、听到。

有一次,我从中印边境的错那出发,去实地察看阴法唐副政委指挥的一次战役的战场——娘姆江曲河谷。那地方在喜马拉雅山的南坡,靠近印占区,离仓央嘉措的老家达旺不远。最后上山是从一个叫勒的地方,海拔大概2600米。才爬过第一个台地,大概上到3000米,我就受不了了,感觉心都快蹦到嗓子眼了,喘不过气来,当时甚至觉得随时会死,就不想再往上爬了。陪我去战场遗址的一个老兵给我做思想工作,说他们指导员的家属都上去了——一个新婚不久的川妹子,第一次兴冲冲来看丈夫,一路走一路哭。她不是哭爬山的苦,而是哭丈夫的不易。一个四岁的小女孩也上去了。她来看爸爸,是战友们轮番换着背上去的。

我一听就臊得不行。那是1998年,我40岁。阴法唐副政委1962年在这里指挥战斗的时候也是40岁。可他和战友不但要走遍这山山水水,而且对面是敌人,是枪林弹雨,随时要战斗,随时要面临牺牲。他们守住了国土,我却走不到,无论如何都说不过去。后来我爬了四个多小时,爬到4500米才到了战场旧址。看完整个战场,我对战斗也有了直观、清晰、全面的认识。

3

中华读书报:您的火箭军三部曲(《大国长剑》《鸟瞰地球》《大国重器》)影响很大。尤其是《大国重器》,浓墨重彩地描写了改革开放40年火箭军的成长史。您是如何把握这些重大题材的?

徐剑:《大国长剑》是1984年大阅兵开始写起的,1994年才成稿。《鸟瞰地球》写的是大型号导弹阵地工程,既是对我牺牲了的战友的文字缅怀,也是对那段刻骨铭心军旅生涯的记录。《大国重器》是火箭军从无到有、从小到大的50年历史。在这些重大题材的把握上,我觉得军事文学也好,国家叙事也好,需要记住一点,就是你书写的出发点绝对不能以猎奇或揭秘为目的,而是要写人,人的故事,人的情感世界。

中国的报告文学作家比小说家多了很多机遇。灾难、疫情、战争、重点工程……各种突发事件,一定会派报告文学作家去写,这是我们的幸运,也是不幸。幸运是说我们站在殿堂和国家书写的位置,不幸是说要把握好主旋律的书写和人类书写之间的关系,最终是给人类思想宝库提供意义。中国报告文学的写作是纯知识分子的写作,你要舍弃很多,独立发现,独立思考。

中华读书报:真正做到独立思考很难。

徐剑:但这是写非虚构最重要的一环。

中华读书报:您少年成名,写作道路一直这么顺利吗?

徐剑:2000年前后,我曾一度有种危机感,感觉到了写作的瓶颈,变得恐慌、不自信:你在制造文字垃圾,你的文字能否在历史长河中经得起时间的淘洗?就在那个突然之间不知道怎么写了的时期,我参加了鲁迅文学院的高研班。四个半月里,我读了很多书——卡尔维诺、普鲁斯特、纳博科夫、索尔仁尼琴、博尔赫斯等人的多卷部文集——埋头读,拆散了读完,再自己拼凑起来。也静下心来听课,听各种各样的课。

上过鲁院高研班之后,我最大的改变是文本为经,人物为纬,人性情感沉底。最大的收获是结构上的突破。当然更得益于文学姿势的改变,那就是瞄准人物、人情、人性和命运的落点,把文学的视角支点聚集到人生、命运、人的处境和人类的前途之上,甚至是死亡。我写人情之美,写人性之怆,写命运之舛。大时代的变迁,必然折射到个人命运之上。

4

中华读书报:选择和发现怎样的作家作为参照,在某种程度上会对作家产生无形的影响。在您的创作过程中,受哪些作家、作品的影响比较大?

徐剑:我有四个半男神。

第一个是司马迁。《史记》是中国传记文学和报告文学的文心和坐标,细节描写独特、生动,让人击节叫好。司马迁写人物写到了“天花板”,有强烈的画面感,到现在很多作家也达不到。第二个是杜甫。他是一种大众书写、民间书写,短短几首诗就能把一个大时代的历史事件写得淋漓尽致,是真正的史诗、诗史。第三个是苏轼。他对我最大的影响在于人生沉浮过后的思想体系,即使到了偏远逼仄的境地,他的精神世界也是宏大的、乐观的。苏轼把中国几千年文人的追求延伸到了一个登峰造极的地步。第四个是明末的张岱。我对许多文友推荐过。好好读过张岱的文章,才知道什么叫“增一分则肥,减一分则瘦”,那种干净,那种洗练,读来真是一种极致的享受。再有半个是纳兰性德。他的一部《饮水词》,凡有烟火处,都有人会吟,其优美和空灵,让人痴迷和陶醉。

我希望汲取古人为文的精髓和精华,把古汉语古典美、雅正美、音乐美、韵律美、诗画美等一切美的元素都尽量纳入我的作品。

中华读书报:2022年,您当选中国报告文学学会第四任会长,您如何看待这一重任?中国报告文学创作存在什么问题?

徐剑:一个伟大的时代,需要用纪实的文体来记录它的伟大变革与发展,这个文体就是报告文学。徐迟先生《哥德巴赫猜想》为发轫,拉开中国思想解放与启蒙序幕。《哥德巴赫猜想》留下了属于报告文学诗意的表达和文体之美,兼收并蓄的广阔的文学视野,以描写、结构、语言等等跨文体的应用,留下了陈景润这样一个真实可触摸的文学人物,实际上和司马迁的写作是异曲同工,陈景润放在文学的历史人物长廊里毫不逊色,这是一个作家的成功。此后一批报告文学大将挥戈马上,何建明以《落泪是金》始,写出《根本利益》《国家行动》等力作,为报告文学保持高曝光度与大流量,引领了中国报告文学潮流。

我担任会长的第一句话,就是要让报告文学重拾初心。中国文学的文心与元气就是诗三百兴观群怨;就是太史公的秉笔而书,不虚美,不隐恶;就是唐宋八大家的文以载道;就是北宋张载的横渠四句:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。守着这个古老的文心和元气,我们的文学才可能成为高峰之作,才能经得起时间的检验。

中华读书报:ChatGPT(聊天生成型预训练变换器)的出现让不少以写作为生的人心生忧虑。您对于未来报告文学发展有怎样的期许?

徐剑:我对网络没有任何拒绝和怀疑。网络给了我们便捷的生活,带来了很大便利,但代替不了艺术的心灵之花。所以说到这一点,我对报告文学的未来比别的作家更乐观。用百度写作的作家是偷懒的作家。一个作家以百度为资料库,一定没有大出息。百度来的资料,没有和主人公的接触,没有人和人之间的气场感应。你要采访的人物和书写的对象、你要采访的山河之间应该产生情感或纠缠,否则是短命的写作,走不远。人生是各种各样的,一千个读者就有一千个哈姆雷特。计算机怎么算得出人的命运情感、算得出人的心灵的褶皱和人性细微的沟壑呢?

中华读书报:您一直都是忙碌的工作状态吧?

徐剑:每次接到任务都是新的出发,都是上一次写作的归零。16岁离家参军的少年还很迷茫,61岁归来的徐剑已经很从容。尽管鬓发斑白,我还可以重新出发。

- 中国报告文学学会会长徐剑:以书写新时代为己任[2023-02-09]