也许普鲁斯特就是可以不读完的 ——纪念《追忆似水年华》第一卷问世110周年

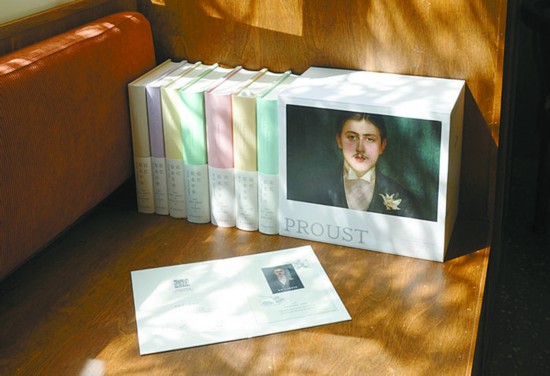

译林出版社于2022年重新推出了《追忆似水年华》珍藏纪念版,这个译本是上世纪80年代末由十五位国内顶尖译家联袂的集体结晶

《追忆似水年华》(上)长年搁在我的床头。是译林社2001年出的一个大众版,价格较亲善,分上下两大厚本,排版极为紧凑,很便于入睡前读上几节。

但一直没有读完。

我勉强也算半个读书人,肯卖点死力气,去年就如猪八戒吃人参果般,白瞎了一通《尤利西斯》。但怎么的,偏就没有读完《追忆》?这个稍后分说。有意思的是,前不久在先锋书店与翻译家许钧、黄荭等师友共同分享此书的时候,我正坦白讲到“从来没有真正读完”这句时,现场挂在幕布上的分享会活动牌突然松脱滑了下来,这是普鲁斯特先生不高兴了吗,我连忙向他抱歉、忏悔,全场大笑。

不过确实,这么多年来,总在床边看着封面上普鲁斯特这张大头特写,他留着特有的小胡子,一手托住下巴,从一百年前投来似乎不信任的凝视:“你真的在读吗?你能读完吗?”这样的拷问,我想不只对我一个。这么一想,不如就厚起脸皮,作为一个路人甲代表,来说说还没有读完的普鲁斯特。

好在这话头也不是冷不丁的,去年是普鲁斯特逝世一百周年,今年则是第一卷《在斯万家那边》问世110周年。译林社不久前重推了珍藏纪念版,这个译本是上世纪80年代末由十五位国内顶尖译家联袂的一个集体结晶,已伴随我们多年,但法语译界总期盼着能有一人独译七卷,当年徐和瑾和周克希先生都曾有此动念,后皆因年龄与身体原因未能达成。去年中信社正式启动了重译计划,邀请年轻一代译者孔潜独立承担全部七卷。据黄荭教授说,孔潜现在常在朋友圈晒跑步,显然首先是得把身体搞好,毕竟,“普鲁斯特太长,人生太短”(法朗士语)。

除中信之外,还有新行思图书与上海文艺也在共同合作,会在今年六月推出由陈太乙所译的第一卷。译家陈太乙计划用十年时间独立译完全书,繁体版由台湾木马图书在跟着推。

当然,不论是否纪念年份是否重版与重译,普鲁斯特和他的书一直都是在的。以他对20世纪以来文学现代性的开拓性贡献,包括作品本身的巨制体量,他永远都会占据我们书房里殊为瞩目的位置。人们但凡需要高头讲章了,总归不是乔伊斯就是普鲁斯特,“玛德莱娜小蛋糕”或“卡特来兰花”的典故更是熟谙到张口就来。

可是,跟这样的名声相比,除开学术研究者不谈,真正读完他的人,确实不能算太多。这是不是有点奇怪呢?别个我不敢妄加揣测,只说我,我居然有一个近乎无耻的观点,普鲁斯特就是可以不读完的,甚至正当如此,正该如此,如此甚好。

此话怎讲呢?

不妨谈谈这本书的主角,这是第一绕不过去的。主角是何人?斯万先生、圣卢、盖尔芒特夫人、阿尔贝蒂娜或希尔贝特,或者是“我”马塞尔吗,都不是。真正的核心角色只有一个:时间。而时间,你想想,那又是什么啊,它生机勃勃地创造,同时残酷无情地摧毁。可普鲁斯特完全不同意这一点,他不甘愿、不承认,他偏偏要追忆、找回、再现被时间带走的一切。不仅是失去的那部分,甚至还得有更多的膨胀、衍生与溢出。他用他的追寻,如不竭推动的西西弗斯,与时间进行无穷尽的较量。所以他所写的时间,是闪烁不定,随行随止的,既是数学的物理的,也是化学的,更是心理的,是潜意识与超时空的,是浪漫与魔幻的,现代与后现代的,主流与反主流或者无主流的。

这里得说一个坊间遍传的小故事。此书之名如用直译,当为《寻找失去的时间》,据许钧教授回忆,当年众人分工共译时,就曾为书名的最终选择而纷争不下,包括一直关注着的赵瑞蕻先生也深为关切,专门嘱咐许钧带去他的意见,要坚持《寻找》的译名。讲究诗意的许渊冲先生则是《追忆》译名的力主者,两派各执己见,最终14人现场投票,却投出一个7∶7的险峻比分。柳鸣九先生作为局外的中人,则给出了“面向学术界,当是《寻找》,面向大众,《追忆》为宜”的建议交由译林社定夺……译界和读者至今还有不少人惦记此事呢,总觉得应当恢复或者说正名,认为只有《寻找失去的时间》才能更好地表达出普鲁斯特的苦心所系,准确切中他以如此力气与力量所重建的近乎哲学性的时间观。

这一桩公案暂且放下,我们只管阅读就好,读这一本与时间缠斗的找寻之书。那么,普鲁斯特到底是如何写时间的呢,用意识。是的,时间是主角,笔法则是意识。意识流就是《追忆》里最主要的推动力,它带动着所有的人物、场景、关系、情绪。就好像有个蓝牙,接到了马塞尔的脑部,并把他的脑电波给外放转化成了文字。而这个被外放的意识,不仅在推动一切,同时它自己个儿也常常跳脱开去,自行表演它的发散和解构。往往一个章节起始,时间还是庞大的一块固体,意识还是清晰健美的线条,而到了末尾,两者都云蒸霞蔚般地杳然天际了。于是我们总在看似十分具象的阅读中,醉醺醺施施然地抵达一个如梦似幻的迷津。而这迷津,往往又是下一段航程的码头,另一叶小舟已带着捉摸不定但十分迷人的新人物等着启程了。

这样的一程接一程,从笃定到迷津,从迷津又回到笃定,周而复始,不是像极了我们的生活与生命本身吗。而对生活与生命的阅读理解,可不正是这样,拿起又放下、放下又拿起,不知何时起,亦不知何时终——不是绕口令式的巧辞,实在是想对《追忆》表达一种莫大的敬、惜与畏。它的文本如此漫漫又如此变幻,虚实漶漫中,正是时间之情与意识之态,我们每个人都置身并没顶其中。时间中的意识,意识中的时间,以《追忆》之名,密实包裹、亲切陪伴着作为读者的我们,而这种包裹与陪伴,似乎只能以一种不可完成、不能抵达、始终在行进之中的阅读来与之对应了。

始终进行的阅读又会发生什么呢?自然,会随着读者本人的生命阶段,随着各样的流离与变迁,如同陈年佳酿,会被不断掺和进你此刻所遭逢的尘灰菌团与霜雪刀剑。我近年来的翻读,比之以前,就“生长”出些许不同滋味,也许肤浅,姑且一说。

我们都知道,普鲁斯特长年处于病榻,所写的是他前面三四十年光阴的全部记忆,这差不多可以说是一个闭环的世界,比起我们通常在小说读到的上下数百年、遍及各业态、纵横人世间的长轴画卷来说,实可谓是一方私人小天地。但这个小天地却常被研究者比拟成雄伟的教堂或巨大的拱廊,他怎么能够把一己的记忆刻画得如此宏大又精微?说开了似也无甚奥秘,通常的写作是向外拓展,普鲁斯特出于无法之法,无法乃无天,遂而向内,妙手空空,奇幻无拘,把他这一份儿的有限写成大大的无限。而且,他在抵死向内的同时,还不断发散,内视加散点,密织勾连,彼此映射,有补齐,有呼应,有观照,从而形成一个自给自足、自信又自在的整体性。他浑不管外部的巨变,这固然失去了我们所谓的壮阔,但也避免了粗糙的诱惑,更免除于从众而流俗的伤害。

近阶段我最着迷的,就是普鲁斯特这种内在的整体性,每每进入其中,都能从其窄小却大有作为的万物繁盛中获得奇妙的慰藉与宁静感。为什么会有这种感受?也许正与我们的当下经验有关——海量的信息浇灌,多元的价值撕裂,欲望的申张与激励,由此所带来的个体感受常常是异化的,分层的,断点式的,对现代性的无限追求乃至成为一种压迫般的反作用力,恰恰使我们失去了对自我的细腻关切和完整认知。正是这样碎裂的现代性反观,会加倍地使我们意识到普鲁斯特这巨石般的存在,他不仅仅是把有限、狭窄、残缺的生活进行了最大程度最高级别的审美化处理,更是通过这种无尽而深厚的文学处理,来与我们絮絮而谈,谈生而为人的精微日常,谈无与伦比但稍纵即逝的广义之爱,谈这样一种关乎生命与自我存在的朴素本质。他向我们展示并证明了身为个体的,这内向的自足的自在的坚固存在。

尤其让我感慨的,是他对笔下事物那种等量齐观的平等性与体恤心。普鲁斯特的“含情”脉脉,是流水般的平均律,淌过并弹奏起他目力所及、脑力所及的任一样物事。窗帘托盘微风花朵蕾丝奶牛,亲人恋人邻人情敌,无一不笼罩在他半是哀切半是喜悦的柔光之中。这是什么样质地或角度的柔光?艺术家的吗,知识分子的吗,女性之友,万物有灵,临终视角,或是从未来投回的目光?都有,都是,但又超越了这些具体的定规或指向。这就只是普鲁斯特,是他自然而然的凝望。而这样的凝望,对我们这些不断学习并且进化得过分发达的现代读者——娴熟地势利地把外部世界划分为高中低,同时也被这样的势利所打击所驯化所阉割,乃至草木无情地武装到牙齿,刚硬、粗粝、铮铮铁骨到赛博格机器人AI与ChatGPT——来说,如此的平等、体恤、有情,实可谓是最为原始最为肥沃的一份补养。

再多说一段儿。作为渺小的一个写作者,在普鲁斯特身上,我还有另一层的寄寓。关于写作这件事,就好像我们谈到体育、交通、饮食一样,各个领域都在功能性、目的性、方法论与行业价值观上有着不断的刷新与进化,体育并不代表健身,交通未必就是加速,饮食也早就不是果腹等等,写作一事发展到现在,生态丰茂但也荆棘丛生,写作并不就意味着文学,而是与文学共处于一种复杂纠缠略显诡异的双行道之上。但百年前的普鲁斯特,短暂划过的普鲁斯特,用他的写作与作品,用两百五十万字词,有意无意间,向我们振动出悠远的回响:元初的写作是这样的。写作只是写作本身,也是活着本身,从来不是别的。他出生,他生病,他不得赏识,他卧床而写,他自费出版,他被人阅读,他死去。我常常温习普鲁斯特的一生,这样的温习略显伤感,但别具力量,差不多跟对他的阅读同样有力。

……是的,这些零零碎碎的感触和想法,在阅读《追忆》的缓慢旅程中,随着世间凉热,不断迭代,忽强忽弱地发生着。而这些毛茸茸的感触又像脚底打转的猫咪一样,反过来拉扯着我,使我原地盘桓着舍不得往后读。我有种莫名的恐慌与孤单感,觉得一旦真的读完,我就会失去这种既懒散又愉悦,同时带着警醒与校正意味的陪伴——封面上普鲁斯特深邃的凝视,我现今是觉得,并非疑心我读不完,而是他也觉得,读完此书远非重点所在,相较于完结后的道别,他一定更乐于让我在时间的迷宫海洋里无穷无尽地游下去,游到记忆深处,游到意识深处,游到写作深处。

那天在读书会上我虽然当众向普鲁斯特表示了忏悔和惭愧,其实内心也不是十分的惭愧。发愿读完当然可以,可对我而言,不读完似乎更可以。是的,我打算仍旧这样在床头放着他,合适的时候翻上几页,慢慢儿读,并尽可能地延长这个没有读完的过程,以此与普鲁斯特保留这未尽的联结关系,并以这虚拟的联结来养护我与写作一事的真切和纯粹。

(作者为知名作家,江苏省作协副主席)

- 我们只有放弃自己的心爱之物,才能有朝一日重新拥有它[2023-03-03]