“新文学运动”冲击下的旧“文苑”

光绪二十八年(1902)《新小说》创刊之后,中国文学的发展开始进入报刊时代;后来极大地改变了中国文学面貌的“新文学运动”,其发生发展也正是仰仗了彼时已经成熟的报刊体制。报刊这种新媒介所展现出来的力量,身历其中的胡适感受真切,他甚至誉之为新时代的创造者[①]。对于“新文学运动”中报刊的积极参与,学界已有颇多较为深入的讨论,但这些讨论往往集中在它们与新文学、新思想的关联方面,而不太在意其中旧文学的境遇问题[②]。实际上,这一时期的报刊既是“新文学”的发动机,也是旧文学的展示台,正可以给我们提供一个观察“新文学运动”前后中国旧文学前途命运的窗口。本文即集矢于“新文学运动”冲击下知名报刊中刊载旧诗的“文苑”栏[③],欲以它的显晦浮沉,来展示在中国社会、思想、文学发生巨变的时代,旧文学的境况和路向。

一、旧诗的放逐

近代报刊里开辟“文苑”栏,梁启超主持的《清议报》算是比较早的[④]。光绪二十四年(1898)十一月十一日《清议报》创刊,登载诗歌的栏目本作“诗文辞随录”,待光绪二十七年(1901)十一月十一日刊行第一百册时,突然易为“文苑”,刊于本册的梁启超名文《本馆第一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》中也直称“文苑”。而《清议报》馆遭遇火灾停刊、梁启超于光绪二十八(1902)年正月一日继之而办的《新民丛报》,诗歌发表栏延用“文苑”一名,其下有“诗界潮音集”“棒喝集”等次级栏目。光绪二十八年(1902)横滨新民社又编辑出版《清议报全编》,第四集名为“文苑”卷,其中收“来稿汇存”和“诗界潮音集”。“诗文辞随录”易为“文苑”及《新民丛报》开辟“文苑”栏,当是梁启超所主,此中原因,梁氏并未言及,但从光绪二十八年(1902)《新民丛报》告白“文苑”乃“诗古文辞,妙选附录,亦可见中国文学思潮之变迁也”[⑤],和《清议报全编》自云“本编之十大特色”之一是第四集“文苑”所收录“诗界潮音集”、所选“皆近世文学之菁英,可以发扬神志,涵养性灵”等语来看[⑥],“文苑”有汇集当代诗文菁华、展现文学思潮变迁之意,一如史书“文苑”网罗一代作者作品之用心。

以“文苑”命名报刊上发表诗文之栏目——梁启超的这一做法,像他在报刊活动中的许多其他尝试一样,为后起的诸多报刊所承袭[⑦],“文苑”遂成为二十世纪初年以后,报刊上旧诗文的渊薮。不过等到新文化运动发生,胡适、陈独秀等人提倡“文学革命”“白话文学”,已成为报刊内容构成重要部分的“文苑”——经过十五六年的实践已经成为报刊的一种“传统”,开始发生颇具深意的“转向”;上海、北京、天津等地一些大报大刊的这一变化,值得我们注意。

上海的《民国日报》是较早发生“转向”的报纸,它的《觉悟》是“五四”时期四大副刊之一。这家创刊于1916年1月22日、以维护民权、反对帝制为宗旨的日报,自第1号起,即将末版辟为副刊“艺文部”,发表旧诗的“诗选”乃其重要内容之一。一年多后, “艺文部”改为“文坛艺薮”,“诗选”成为新辟的“文苑”的次级栏目[⑧]。1917年9月1日,“文坛艺薮”分化为两部分,第12版名“民国艺文”,在“论学”“论文”“论诗”“论词”等栏目之后是“诗录”;第8版辟为“民国闲话”,刊发小说、谐文等偏重娱乐性的内容。等到1918年1月1日,“民国艺文”改名“民国思潮”,副刊的努力方向有所调整,由纯粹文学转向关注思想,新辟“海内论坛”“世界名著”“世界人物”等栏目,诗词等作品置于统一的“文学”一栏中。5月17日,“民国思潮”改为“救国之声”,“文学”栏移至8版“民国闲话”。9月10日,“救国之声”改名“民国小说”,并于1919年5月25日与“民国闲话”合版,称“民国小说闲话合刊”,其下有“诗录”栏。6月16日,《民国日报》副刊发生断崖式变革,改刊由邵力子主持的《觉悟》,彻底转向新思想、新文学作品的刊载。

同年创刊于北京的《晨报》,在现代文学研究者眼中,因李大钊改良第7版和孙伏园主编《晨报副镌》而闻名,实际上,它也是“五四”之前重要的包括旧诗在内的旧文学的发表阵地。还在《晨钟》时代,这份有着进步党背景的日报中,“文苑”栏一直稳居第5版“地方新闻”“京尘”之后。自1917年8月15日《晨钟》扩张至8版之后,作为副刊的第7版,首即“文苑”,一直到1918年9月24日被查封。同年12月1日,《晨钟》更名《晨报》继续出版,“文苑”是第7版(偶尔第5版)的基本栏目。1919年2月7日,李大钊主持第7版改良,但“文苑”仍在,五个月后(7月3日),旧“文苑”永远消失。

另一份列名“五四”四大副刊的上海《时事新报》,出道较《民国日报》和《晨报》早大约五年,它于宣统三年(1911)四月二十日创刊伊始,即在第7版副刊辟有“文苑撷新”(有时作“文苑”)栏,以发表诗话为主,偶尔刊发旧诗。1912年5月1日扩版改良之后,“文苑”栏固定下来。1914年5月3日,副刊几经更名之后,定为“报馀丛载”,此后“文苑”栏时而可见。四年之后,1918年3月4日,张东荪主编的副刊《学灯》创立,12月16日改为日刊。12月22日,《时事新报》新辟周日《泼克》版,“文苑”移于此。至此,《时事新报》副刊文字形成了每日《报馀丛载》、周一至周五《学灯》、周日《泼克》这样一种三足鼎立的局面。直到1919年11月18日,《时事新报》头版头条刊出大改良告白:“本报决定将原有星期《泼克》废除,每日《学灯》栏后添设‘馀载’一门,专载小说、脚本并插图画,至下星期实行。关于小说、戏曲,欢迎投稿,润笔从丰。”[⑨]从此,《学灯》一家独大,旧诗退出《时事新报》。

在北方的天津,创刊于光绪二十八年(1902)五月十二日的《大公报》,宣统二年(1910)十月二十九日三千号《祝典增刊》中始辟“文苑”栏,但只是“灵光一闪”,宣统三年(1911)、民国元年(1912)“文苑”栏很少出现,分别是10次左右和15次左右,民国二年(1913)6月之后,“文苑”栏的刊出才开始稳定起来[⑩],1917年1月29日开始,“文苑”纳入新创办的副刊《报馀丛载》之中。同年5月15日,在原来的版面上专门辟出“文艺丛录”替代原来的“文苑”,样式如古籍对折之一页,颇有面对诗集的即视感。1918年10月31日是“文艺丛录”最末一次,之后于11月4日,恢复“文苑”之名。此时《大公报》已是北方最重要的旧诗文发表阵地之一。1920年8月20日,“因时局纷耘,动多阻碍,办理甚为困难”而歇业一周的《大公报》[11],改组复刊。改组前的副刊《馀载》改名《报馀丛缀》,原来的“小说”“文苑”如故,而1920年7月1日新开辟的以“顺应世界潮流,提倡文化运动”为职帜的《思潮》版则被取消[12]。不久之后,自11月10日起,《报馀丛缀》取消了“文苑”,旧诗绝迹;进而于1921年1月1日,《报馀丛缀》也被取消。

上海的纯文学杂志《小说月报》是商务印书馆的名刊,自宣统二年(1910)七月二十五日创刊时,即设有“文苑”一栏,其《征文通告》末条云:“如荷惠寄诗词、杂著以及游记、随笔、异闻、轶事之作,本报一经登载,当酌赠本报若干册,以答雅意。”[13]这无疑反映了作为小说杂志主编的王蕴章对旧诗文的注重。自第3卷第4号(1912年7月)起,恽树珏担任主编,对旧诗文的重视一仍其旧,他在《本社特别广告》里说:“内容侧重文学,诗、古文、词,诸体咸备。长短篇小说及传奇、新剧诸栏,皆精心撰选,务使清新隽永,不落恒蹊。”[14]所以,发表旧诗文的“文苑”是这本小说杂志里特别稳定的栏目。到了1920年初,《小说月报》进行自改革,请沈雁冰主持开辟了“小说新潮”栏,开始了新文学与旧“文苑”的共存时期,但仅维持一年,1921年1月10日第12卷第1号起,商务印书馆以沈雁冰为主编,替换掉重掌《小说月报》三年的王蕴章,对《小说月报》内容进行了一场“革命”。这次的《改革宣言》中云:“惟平常诗赋等项,恕不能收。”[15]这标志着《小说月报》上以诗歌为代表的旧文学,终于散场。于是此前1920年10月第11卷第10号上的“文苑”,遂成为《小说月报》旧诗发表的最后一抹馀辉。

《东方杂志》是商务印书馆的另外一种名刊,作为综合性文化杂志,它在刊行最初的四年多时间里,并未“染指”旧诗,而是孟森接替徐珂担任主编之后,自光绪三十四年(1908)七月二十五日第5卷第7号开始,才辟出了“文苑”一门。这一期《东方杂志》进行了栏目调整,其《改良凡例》中列举栏目设想时云:“评骘文艺,讽诵篇什,以悦性灵,列文苑类第六。”[16]初辟的“文苑”栏刊载的是严复与郑孝胥关于郑氏时文的“酬和近作”各二首,和“陈伯严近作”十一首。“文苑”一名坚持了两年半左右,宣统二年十二月第7卷第12号(杜亚泉出掌主编)刊出“大改良”预告,言将“鼓吹东亚大陆之文明”,各栏“揭载政治、法律、宗教、哲学……诸科学最新之论著,旁及诗歌、小说、杂俎、游记之类”[17]。之后改良的第8卷第1号(宣统三年一月),“文苑”易名“诗选”,但只存在了4期(1、2、3、7),武昌起义之后,《东方杂志》取消了要“旁及”的诗歌。这种诗歌阙如的状况延续了长达四年之久,1915年7月10日的第12卷第7号才开始以“海内诗录”为名号恢复旧诗之发表,同时陈衍的《石遗室诗话》也开始在《东方杂志》上连载。第13卷第1号(1916年1月10日)“海内诗录”改回“文苑”,分文、诗二部。此后一直到1920年12月第17卷第24号,“文苑”只缺席了其中2期。自1921年1月10日第18卷第1号开始,“文苑”被撤销。前后总计,“文苑”栏共91期,再加上“诗选”4期,“海内诗录”6期,专门发表旧诗文的园地一共有101期。尽管1924年钱智修在回顾《东方杂志》二十年发展历程时,于旧文学方面只提及“林译小说和《石遗室诗话》”以及“王静安先生的《宋元戏曲史》”[18],但显然,这101期160馀位诗人1490多题的旧诗发表不容忽视。

同在上海的《时报》是一份后来居上的日报,它自光绪三十年(1904)四月二十九日创刊时,即辟有“词林”一门,其《发刊例》中云:“本报设词林一门,诗古文辞之尤雅者随录焉。”[19]但本文关注的是《时报》在“新文学运动”起来之后所创办的专刊《文艺周刊》。

《文艺周刊》创刊于1919年4月6日(周日),其时《时报》已是上海著名大报之一,尤其在文化教育界,影响颇大。《文艺周刊》是《时报》的第三种专刊,陈诗主编,周日出版,稍早些时候创刊的《教育周刊》(3月17日创刊)和《妇女周刊》(3月19日创刊),分别安排在周一和周四出版。发刊辞《〈文艺周刊〉序》在简略地叙述了中国文学的发生和历史之后说道:“方今世宙大同,欧风东渐。薄家鸡而重野鹜,人习歧趋;宝康瓠而屏云门,里无旧学。百年以后,古义将湮;十室之间,儒风顿渺。某等惄然兴叹,皇然退思,爰萃知交杰作,汇为《文艺周刊》。七日来复而传观,万里梯航而毕达。绝无讥世诋俗之为,聊宝希腊拉丁之旧。语曰:‘形上谓之道,形下谓之器。’新者无失其为新,故者无失其为故。某等夙尚,如斯而已。行见群俦笃嗜,远叶同声,清昼馀闲,争推乐事矣。”[20]据此可知,《文艺周刊》之辟,是在“欧风东渐”、“旧学”凋零的时代背景下,“知交”们所采取的守旧之策。这显然有因应“新文化运动”兴起的考虑在内,但其基本立场是“新者无失其为新,故者无失其为故”,并无反对新思想、新文化、新文学的意思——你可纳新,容我守旧。《文艺周刊》的内容有文选、诗选、词选、笔记、诗话、词话、剧谭、小说等,是纯粹而庄重的“旧文学”写作。其创刊预告中言:“诗文词选,征求海内外名作,披露当世。”[21]其它如诗话由陈诗等执笔,剧谭由徐凌霄等执笔,笔记由狄葆贤等执笔,小说由包天笑等执笔。《文艺周刊》坚持了两年多,1921年6月7日出版第110期后[22],这个刻意与“新文学运动”疏离,坚守包括“旧诗”在内的旧文学阵地的专刊,淡出了《时报》。

这七种报刊在“新文学运动”起来之后,先后停废了自己的“文苑”栏。这些报刊,上海五种——《民国日报》《时事新报》《小说月报》《东方杂志》《时报》,北京一种——《晨报》,天津一种——《大公报》,都是具有全国影响的报刊。它们几乎都自创刊之日起,就辟有发表旧诗的“文苑”栏[23];又都在经历了少则2年、多至18年的坚持之后[24],在1919-1921年间,纷纷“放逐”了旧诗。这一“群体性”事件,具有重要的表征意味。不论是“坚守”还是“放逐”,都是对彼一时代读者阅读口味的引领或迎合——从报刊生存的角度来看,这至关重要。当一个时代的读者阅读趣味发生了变化,报刊必然会因应这种变化,及时对自己的内容作出调整(即放弃与新增)——当然,除非它抱着“自绝于世”的必死信念——从而使自己跟上时代,保持活力,如果不能赢利的话,至少不至于亏损。在这样的形势里,读者是第一位的,作者因读者之需要而显示其重要性。所以,在报刊界,旧诗作者及写作的存在,并不足以为其自身提供重要性的依据,当报刊主持者认为现在和将来的读者不需要旧诗的时候,旧诗的报刊发表时代便结束了。从文学的角度来看,旧诗在大众性报纸和综合性杂志上的被“放逐”,意味着一个时代的文学尺度发生了转换,或这个尺度的结构发生了重要变化。简而言之,就是“旧文学”让位于“新文艺”了。这个“新文艺”最显在也是最重要的特征是——白话。

二、“新文化”的围困

本来旧诗实力雄厚,安逸无比,到底经历了什么,惨遭“放逐”?是“新文学”(“新文艺”)挥舞大棒直接上阵吗?是一刀两断式的新旧分割吗?我们必须细致观察前文提及的诸种报刊在“放逐”旧诗前的种种表现,才能明白她所经历的一切,才能弄清楚她到底以何种方式被“放逐”。

上海《民国日报》副刊,旧诗一直是重要内容,甚至到了1919年2月11日,“民国闲话”里的一篇文章仍在批评白话诗:“时贤多提倡白话诗,取其易于镕铸新思想也,用意固善,其无如全无格调,终觉乏味,而不耐人吟咏。”又云:“鄙意能以新思想镕铸于旧格调之间,如黄公度《今别离》等作,最佳。”[25]这则直接袭用二十世纪初梁启超《饮冰室诗话》中“旧风格含新意境”论述的短文,显然是当时诗坛上反对胡适诗歌变革观念的一种声音,尽管或许无法全面代表这一时期《民国日报》副刊编辑的诗学观念,但其发表在一定程度上可看作是副刊编辑支持此一声音的表征。但实际上,最迟自1918年初“民国思潮”版的开辟开始,旧文学已经受到与时代潮流相合拍的“海内论坛”“世界名著”“世界人物”等新思想、新知识栏目的排挤了。1919年6月16日《觉悟》的创办,意味着以旧诗为代表的旧文学在《民国日报》中的消歇。第1期《觉悟》刊发《女子解放问题》《金钱与工力》《工人的巴黎》《欧美各国研究中国之机关》等,关注、介入中国现实问题之讨论。更在8月20日所刊《本栏欢迎投稿》第一条中云:“体裁概用白话。”[26]这是《民国日报》向旧诗正式告别。不过《觉悟》较稳定地发表新诗等新文学作品,还要等到1920年之后。

北京《晨报》于1918年12月1日复刊时,即因副刊第7版增设“专载”和“欧战史料”栏发布有关一战的种种,原来处于7版首位的“文苑”移至两栏之后,这是《晨报》“文苑”因为副刊对当前国际国内现实问题的关注而第一次被迫后移。等到1919年2月7日李大钊主持第7版副刊改良,首先“增设自由论坛”,“凡有以新修养、新智识、新思想之著作惠寄者,无论文言或白话,皆所欢迎”,开始强调新思想。又改造原有的“译丛”和“剧评”栏:“译丛一门拟多采东西学者名人之新著,且择其有趣味者迻译之”,“剧评一门,拟专择与文艺关系比较的有高尚精神者登载之”[27]。但在第一期改良副刊即2月7日第58期《晨报》第7版露面之时,“文苑”仍在发表旧诗。2月27日,《晨报》再次对第7版进行改良,“特于‘自由论坛’等之外,添设‘名著新译’‘名人小史’‘革命实话’三门,皆取材于中西有名之著作”[28]。这些新增栏目,将原来的“译丛”细化为三个栏目,均置于“文苑”之前。此后“文苑”栏的出现变得不稳定起来,3月17日至4月7日“文苑”消失,4月11-19日、21-24日、26-29日均不见“文苑”踪影。5月4日起,《晨报》又在第7版增设“妇女问题”栏,以其“为今日世界上之一大问题”也[29]。此后,马克思主义、妇女问题、俄国革命这些新文化运动论题,成为《晨报》副刊的主要内容。而“文苑”进入5月后,第6日才现身,并且跌在副刊第7版的最后。此后只在5月8、9、11、14、18、22日和6月25-30日、7月1-3日,“文苑”还在撑持,7月3日之后,“文苑”永远消失。此时,《晨报》的第7版几乎完全被新思想、新知识的内容占据,唯一还在继续刊发与旧文学相关内容的是“曲谈”栏,但也随着8月13日吴梅《清代曲家轶话》的结束,自8月14日起改为“欧剧谈片”,从此旧文学完全退出。但一直到1919年11月4日,《晨报》第7版才增设“新文艺”栏,表明《晨报》开始关注新文学。

上海《时事新报》的《学灯》1918年3月创办之初,由张东荪主持。作为“五四”四大副刊中最早的一个,初始时期的《学灯》以教育为指向,并未关注“新文艺”问题,所以在这年的11月之后,我们甚至能看到在同一版里,上半版是《学灯》,下半版即有刊载旧诗的“文苑”栏。不过不久之后情况发生了变化。12月6日,《学灯》增设了“新文艺”栏,开始连载泰鹤兰著、韵梅译、一鹤校订的小说《邮政局》。至1919年2月4日《学灯》扩版,其《本栏之大扩充》中排列今后九个栏目,其九即“新文艺”——“载新体之诗文”[30],第一次明确表明了自己的“新文艺”方向。从此以后,原来每天都有的《报馀丛载》消失,其内容并入周日特刊《泼克》。2月9日《泼克》的《征文启事》里说:“本栏每星期一次,专载短篇小说,及一切滑稽小品文字。”种类包括“短篇小说、新闻屑、剧谈及其他一切有趣味之著作”[31]。种类中虽未明列“文苑”,但此后它在《泼克》中的刊出比较稳定,至少每个月都可以获得一次出场机会,甚至在3、6、8月,“文苑”满勤,每周都可与读者见面。《学灯》虽有关注“新体之诗文”之意向,但直到4月11日,“新文艺”栏才重新露面,开始连载程生的小说《名节》。8月15日,《学灯》的《本栏启事》再提“新文艺” :“本栏自今日起另辟‘新文艺’一门,倘蒙读者投稿,无任欢迎。”[32]这一期“新文艺”里发表的是黄仲苏的新诗《重来上海》。似乎此前,《学灯》的编辑——此时匡僧主编——对新体诗的价值还有些疑问,4月10日的“来件”里曾发表天放《新体诗与傅君孟真商榷书》,提出“新体诗的好处”“诗是否有白话体的必要”“和白话有何区别”三个问题请傅斯年和胡适回答[33]。这似乎暗示了编辑的犹豫。不过从前引《学灯》的启事来看,8月15日之后这种犹豫不复存在——此时主编是郭虞裳,他自7月入主《学灯》——并且这种“新文艺”的兴趣开始影响《泼克》,9月7日《泼克》的“文苑”改作“旧文艺”(仅此一次,9月14日复为“文苑”),甚至11月2日的《泼克》上,竟然出现了“新文艺”栏,发表了一首未署作者的新体诗《车灯》。这些微妙的迹象似乎暗示了旧诗等“旧文艺”此时所受到的压力。11月16日,《泼克》还照常刊出,2天之后,《时事新报》的“本报大改良”便宣告自下星期始,每周日的《泼克》将被废除[34]。先是每日的《报馀丛载》变成周日刊出的《泼克》的一部分,现在是《泼克》废止,抛弃了发表旧诗的“文苑”。《泼克》的“改去”很受沈雁冰的赞赏,他写信建议《学灯》小说、剧本的翻译既重视思想,也重视艺术,为“我国将来自创新文艺时”,提供“极大帮助”[35]。当时《学灯》正处于郭虞裳和宗白华的主编交接之际,他们二位倾向新文学,《时事新报》决意取消登载旧文艺为主的《泼克》,当是他们起了很大作用。

商务印书馆虽是文化出版企业,但面临将对出版业发生巨大影响的“新文化运动”,却表现得比较“冷漠”,或者说较为保守(稳健)。一开始没有主动去顺应这一文化新潮,一直要等到杂志严重滞销导致商业利润亏损,以及受到来自北京新文化阵营的点名批评之后,商务印书馆才着手改良旗下的杂志,包括《东方杂志》和《小说月报》[36]。

《东方杂志》主编更换之事,经过酝酿、商讨,终于在1919年10月底尘埃落定:“亚泉专管理化部事,《东方》由惺存担任。”[37]“惺存”即陶葆霖,但他主持半年左右即病故;钱智修于1920年8月接手,一直主持到1932年。在钱智修主持之下,《东方杂志》作了很大调整。在文学方面,钱智修于《东方杂志》二十周年的纪念文章里回忆说:“至第十七卷以后,本志更努力于新文艺的输入,国内创作家,亦常常以新作品见饷。”[38]第十七卷即1920年卷,可见此时开始了较为自觉的新旧文学之转换。钱智修于1920年首期上阐述此后办刊之方针云:“本志以为,能描写自然之美趣、感通社会之情志者,莫如文学。而国人之治西洋文学者尚鲜,即有少数译籍,亦往往不能脱古文、词赋之结习,其于西洋文学将弥失其真。故今后拟以能传达真旨之白话文,迻译名家之代表著作,且叙述文学之派别,纂辑各家之批评,使国人知文学之果为何物。”[39]这便是自觉“努力于新文艺的输入”的开始,向着白话文大步迈进矣。其实,《东方杂志》自第17卷第1号(1920年1月)开始的因应“世界智识日益进步”“以求完善”的变革是全方位的,其栏目及构想较前多有变易:开辟“世界新潮”栏;“学识”栏“以伦理社会及文学上之新思潮为主”;“读者论坛”“专收读本志者所发表之意见,近来新思潮勃兴,苟有特识,虽持论互殊,正不妨兼收并蓄,以为切磋之助”;“小说”栏以“白话短篇”为主,“间用文言,亦力求浅显爽豁”[40]。这些“变更体例”,显然是在新文化运动以来形成的新思想、新文学潮流压力之下的一种调整。但即使是在这趋新的路上,《东方杂志》仍保留了“文苑”——“汇录当代名流著作,以备嗜文学者之流览”[41],这应该是考虑杂志的一帮老作者、老读者,想在新旧文学之间求得一种平衡。但这种努力只坚持了一年,1921年第18卷第1号起,“新思想与新文艺”栏取“文苑”而代之,编者云:“中国的旧文学,其势不能够不改革了,所以本志从今年起,决计把‘文苑’废掉,另设‘新思想与新文艺’一栏,当作介绍西洋文学的引子。所有诗古文辞一类的投稿,从此就一概不收。”[42]态度明确而坚决。这是该刊在文学方面最重要的立场转换。

商务的另一名刊《小说月报》,从宣统二年(1910)创刊之日起,既欲“缀述旧闻”,又思“灌输新理”[43],所以从一开始,即辟有“译丛”“新智识”“改良新剧”等栏目,介绍西方的新思想、新知识、新事业等,以副其志。但此时之“灌输新理”还未形成冲击“缀述旧闻”之势,甚至1917年10月,张元济所言“不适宜,应变通”,所指也主要集中在《小说月报》的林译小说和商务高层与主编恽树珏之间的分歧等方面,还未触及与当时蓬兴的新文化思潮之间的关系[44]。直到1919年11月初——与《东方杂志》换帅几乎同时,《小说月报》主编王蕴章——时为其重掌《小说月报》第二年——请身在编译所的沈雁冰主持以提倡新文学为职帜的“小说新潮”栏,1920年1月第11卷第1号,《小说月报》的自改革才正式开始。沈雁冰通过“小说新潮”“编辑馀谈”等栏目的编辑和写作,使《小说月报》稍微摆脱了王蕴章掌舵的旧路,向新文学靠拢,这是新文艺“入侵”《小说月报》的开始。但这样一种新旧并陈、以旧为主的“改良体例”,仍难挽杂志在新文学潮流冲击下的颓势,1920年10月,印量已经下滑至二千份,这对曾以销售万份广告天下的商务来说,是触目惊心的[45]。于是商务高层决定以沈雁冰为主编,替代王蕴章,自1921年1月10日的第12卷第1号,发表《改革宣言》,对《小说月报》进行“革命”。《改革宣言》中有云:《小说月报》要研究旧文学,“惟平常诗赋等项,恕不能收”[46]。这标志着以诗歌为代表的旧文学,终于散场。

而《时报》专刊《文艺周刊》终止于1921年6月7日,可能与《时报》易主有关系,接手的黄伯惠的商人趣味,与原“时报主人”狄葆贤自是不同。但1919年影响日趋壮大的新文化思潮,恐怕也是原因之一。《时报》自1919年3月起所创办的一系列专刊如《教育周刊》《妇女周刊》《儿童周刊》《实业周刊》《医学周刊》《英文周刊》《图画周刊》《时代思潮》等,本就是为应对新时代的巨变而采取的办报举措,而志在旧文艺的《文艺周刊》在这一群周刊中无疑是一个“异数”。不仅如此,在《文艺周刊》刊行的过程中,早在1919年11月2日,本应于此日(周日)出版的第31号,即因为《新时报》专刊的创办而被挤至周二,从此《文艺周刊》让出了周日这个“黄金时段”。而《新时报》重在一“新”字,其出版预告云:“本报现因应付世界趋势起见,特办《新时报》,以灌输新文明于阅者,内容约分新学说、新译丛、新史料、新发明、新文采、新小说、新游戏等类”[47]。而四个月后的《〈新时报〉征文》更直言:“《新时报》是新时代的宁馨儿,最欢迎新青年的著作。《新时报》最欢迎的著作,是科学、哲学、文学、艺术和社会学说。”[48]向“新青年”频频招手。第一号《新时报》中,“新学说”介绍的是当时中国的热门人物杜威在教育史上的地位,“新文采”发表的是雪舫以新诗形式翻译的太谷儿的《晓梦》,专门辟出的“新字母”栏详细介绍了便利汉字识读以普及教育的三十九个注音字母,这些都是彼时的“时尚”问题。

由此可见,旧文学的《文艺周刊》,从创刊之初就处在“围困”之中,这种“围困”实乃“文苑”——旧诗——时代处境的隐喻,它的歇业乃是必然之势。

我们发现,在诸家报刊旧诗被“放逐”的过程中,往往是关乎现代国家、现代文化建立的新思想、新学说、新问题来打前哨,然后才是“新文学”(“新文艺”)走上前台。“新文学”及其“同谋者”步步为营、层层渗透,最后成功上演“逼宫大戏”。而且,我们还注意到,新旧文学的出现与消失并非斩截如刀切一般,即使是“新文学”(“新文艺”)已经登上副刊之舞台,旧“文苑”也常常与之同台表演,尽管这同台表演的机会日渐稀少。这是新生稚弱的以新诗为代表的“新文学”与根深叶茂的以旧诗为代表的旧文学之间的一场拉锯战,显然,“文苑”在报刊上的“让位”并非情愿,它的沉而又浮,恰恰显示了它“顽固”的坚守。

在“旧君”落荒而去、“新王”欣喜加冕的过程中,报刊上也同时上演了新旧文学之间的理论鏖战。蒋善国发表于1920年4月《东方杂志》上的《我的新旧文学观》一文上来就说:“从去年秋季以来,中国主张新旧文学的人,彼此打笔墨官司,闹个不了。”[49]这一观察可能略嫌保守,其实1919年秋季的新旧文学之争,乃是年初兴起的新旧思潮之争中新旧文学之争的延续,《每周评论》4月27日附录《对于新旧思潮的舆论》中《时势潮流中之新文学》,即是新文学对旧文学的一次“亮剑”。不过这次与1917年胡适《文学改良刍议》引发的“文学革命”对旧文学的进攻不同:1917年时旧文学笼罩天下,但面对《新青年》胡、陈等人的进攻,除了林纾发表《论古文之不宜废》发声外,其他人选择了集体沉默,令新文学方面有“寂寞”之感;1919年时“中国的学术思想也比从前很有进步,单就白话文一樁事来讲,民国七年用白话做文的,除了《新青年》杂志之外,简直没有。却是不到一年,白话文的风行,直出于首先提倡白话诸君的意料之外。民国八年新出版的杂志,差不多完全用白话作文,有许多从前反对白话文的报章,现在也不能不采用了”[50]。面对这样一种新的文学形势,站出来声援旧文学的人却多了,因而形成所谓新旧文学之“冲突”。如果说前次旧文学家们因笃信旧文学的永生而不屑、沉默的话,这次当是实实在在地感到了旧文学的危机,遂选择挺出发声。不少论者主张的新旧并存的立论方式——“新文学之不能遏止,亦犹旧文学之不能废除”[51],恰恰反映了此时新文学的来势汹汹。正如《小说新报》的《停刊启事》中所云:“新文学潮流,今方极盛一时,风会所趋,势使之然。”《小说新报》的选择是:“本报殊不愿附和其间。近来来函要求鼓吹新潮者甚多,本报宁使停办,决不附和取媚,以取削足适屦之讥。”[52]相较于《小说新报》这种决绝“自裁”的做法,那些还想继续存活续命的,便只好放弃旧文学,包括旧诗。诚如报界人士的夫子自道:“其人自身并不主张白话,不爱用白话,且亦不惯用白话,不过时势所趋,社会偏重白话,苟所办之报或志不摹仿而习用之,则将不受社会之欢迎,于销路上大有阻碍。”[53]一句“时势所趋”,其中似有无限不甘。可见当时众多报刊,都受到了“新文学潮流”的挟裹。

三、旧诗的去处

1919年的新旧文学论争中,像“西谛”(郑振铎)那样主张“新与旧的攻击乃是自然的现象”、新旧文学之间“没有调和的馀地”[54],当然不乏其人,但据事物演变规律思考、或为“中国文学前途”着想从而主张新旧并存、新旧与价值高低并不对等的论者,亦颇不少,甚至包括新文学家沈雁冰,他认为“旧文学也含有‘美’‘好’的,不可一概抹煞”,“相信现在创造中国的新文艺时,西洋文学和中国的旧文学都有几分的帮助”[55],他“以为新文学就是进化的文学”,“新旧云者,不带时代性质”,“新旧在性质,不在形式”,“不该拿时代来注释”[56],这些话语已然剥离了《新青年》同人所发明的白话文言与新旧、高低、活死对等的言说模式。众多论者在这时所表现出的对于旧文学(旧诗)的温情,展现了彼一时代旧文学的根基之深和人们对旧文学的价值认同与情感依恋之笃,这是旧诗在新文学高歌猛进的时代得以续命的根基。

正因为有这样的“群众基础”,所以,虽然“新文艺”开始在江湖上呼风唤雨,但“旧诗”却“不甘心”自己永远被“放逐”的命运。这个时候表现特别典型、特别有意思的是我们前面提及的《时报》的《文艺周刊》。《文艺周刊》销声于1921年6月7日,但一年半之后,1922年11月15日,《时报》的《小时报》开辟“今文选”一栏,君珏的栏前小引《今文选》云:“处今之世,文艺虽曰衰微,而雅制瑰章,非无间见。不有采辑,何资讽吟?此本报‘今文选’一门所以增辟……俊侣英俦,尔音毋閟。任诗沈笔,所望骈来。”[57]味其所言,实有以《文选》雅制自我期许和期待之意。此后每期“今文选”置于原有“艺林”栏前,览其作者,多为同光体诸人,盖“今文选”者,实《文艺周刊》“诗文词选”诸栏之卷土重来也[58]。虽空间大为缩水,但毕竟在《小时报》里,《文艺周刊》的作者们赢得了一块“自己的园地”,在文艺“衰微”之世,使“雅制瑰章”得获展示风采的机会。首期“今文选”发表了“蘉菴”(袁思亮)为老师陈三立七十所撰寿词《庄椿岁》,词的上阕云:“白门斜照西风,几回惊见沧波换。天留一老,文章山斗,光芒霄汉。满地江湖,百年身世,酒杯陶遣。算行吟坐啸,乾坤万态,都收入新诗卷。”[59]颂扬陈三立几经劫毁,如今文章山斗,为世所尊,其诗乾坤身世,牢笼万有。陈三立七十生日在民国十一年壬戌九月二十一日(1922年11月9日),“今文选”选在生日之后的11月15日开辟,并以陈三立诗弟子袁思亮的一首寿词为开栏之作,客观上看,除了凸显陈三立的诗坛盟主地位之外,亦在为以陈三立为首的同光体诗人宣示存在,展示传承。

《大公报》亦于取消“文苑”将近一年半之后,于1922年3月1日开始的报纸改造中恢复《馀载》,“文苑”与小言、笔记、剧谈、常识、谐薮、小说等一起,成为新《馀载》的重要内容。之后“文苑”之名虽屡有更易——“古今体诗钞”“硁斋癸亥所抄诗”“甲子诗钞”“乙丑诗钞”“诗钞”“诗选”等,对旧诗的兴味则始终如一,甚至在1925年11月27日停刊、1926年9月1日“新记”《大公报》复刊之后,由何心冷主持的《艺林》副刊尽管宣言中有“如果专排上些诗词、歌赋、考据、学说……岂不可惜”之语,但“有趣味的诗词”几乎每期都发表[60],诸宗元、吴闿生、王揖唐等是初期的主要作者。同时,也如何心冷所期许的,《艺林》“新文学的作品、旧文学的作品,兼收并蓄”,努力去打破社会上“强分出新派旧派”“这无意识的畛域”[61]。1928年1月1日,《艺林》消歇,《小公园》出现,起初仍由何心冷主持,此后迭更主持,但在诗歌发表方面基本保持了新旧混合、以新为主的局面,直至1935年7月萧乾担任主编,《小公园》才被改造成一个新文学发表园地[62]。

在“新文学运动”起来、一些重要报刊放逐旧诗的同时,仍有些大报,1919-1921年间旧诗的发表并未中断。如上海的《申报》,这个中国报纸发表文学作品的鼻祖,“从1872年4月30日创刊到1890年3月21日宣布停刊旧体诗”,形成了自己旧诗发表“兴盛的第一个高潮”,之后沉寂下来,至1908年2月7日,始出现“文苑”栏,但此后“文苑”栏的出现不太稳定[63]。不过1911年8月24日副刊《自由谈》创立之后,在王钝根、吴觉迷、姚锡钧、陈栩、陈冷、周瘦鹃等前后接续主编之下,《申报》旧诗发表迎来了它的第二个繁荣时期,一直到1932年12月,黎烈文接手《自由谈》,将其改造成新文学发表的阵地。1919-1921年正值陈冷(1918年10月-1920年3月)、周瘦鹃(1920年4月-1932年10月)交替主编时期,虽然“从1918年开始《自由谈》已多次声明不欢迎旧体诗,且旧体诗的版面和数量日益在减少”[64],但《申报》仍是当时重要的旧诗发表阵地之一。1927年3月12日声明诗文不收,1929年3月30日《自由谈》“因变更体制”而特别制订的《投稿新约》又云:“本刊现已将‘今文选’‘艺苑’等栏撤消。故凡诗、词、文章以及哀启、寿序、传记、行述等等,概请勿寄,以免搁置。”[65]此后虽偶有破例,但旧诗“数量颇为寥寥”[66]。1932年《自由谈》易手黎烈文之后,《申报》的《本埠增刊》和之后的《春秋》成为旧诗发表的园地,不过从数量来看,除1932年698首、1933年397首、1947年256首、1948年576首之外,其它年份均为两位数,甚至0发表,充分说明了旧诗在《申报》副刊中的“边缘地位”[67]。北京的《顺天时报》,自光绪三十一年(1905)创办即刊载旧诗,虽其间有“诗坛”“文苑”“艺林”等名目的变换,也曾于1920年2月1日“鉴于时代之趋势”,“特辟新思想一门”[68],但一直到它停刊的1930年,旧诗之发表都没有中断。天津的《益世报》,1915年10月1日创刊时辟有“文苑”,至1932年《益智粽》副刊改名《语林》,投稿要求之一“不陈旧”[69],从此旧诗刊载才停止。成都《国民公报》1912年4月创刊之初设有“文苑”,1919年10月之后,常有新旧体诗并存于“文苑”之“盛况”,大约到1929年2月创办《国光》副刊时,才开始不发表旧诗。即如我们前边讨论过的《时报》,1914年3月19日创立的《馀兴》中的“词林”栏,也一直没有中断;1918年1月12日《馀兴》并入《小时报》,“词林”依然故我;直至1927年6月1日《小时报》及附录《馀兴》被“潮流所趋”[70]的《时报新光》取而代之,《时报》才开始进入以发表新诗为常的时代。

而1921年之后新创办的报刊,其中有不少辟有“文苑”或近似栏目,专门发表旧诗。此种地方性报刊数量众多,此处不表。较知名的具有全国性影响的,如1922年1月由东南大学吴宓主编、中华书局出版的“昌明国粹,融化新知”[71]的《学衡》,发表旧诗文词的“文苑”栏与79期杂志如影相随,1933年7月始归于寂灭。1924年8月3日创刊于上海——1926年9月迁天津出版——的《国闻周报》,自1927年6月3日起,增辟国风社供稿、曹经沅主持的“采风录”栏,一直坚持到1937年12月,被誉为“中国旧体诗之最后逋逃薮”[72]。1932年11月15日创刊于上海、陈灨一主编、“颇思于吾国固有之声名文物,稍稍发挥,而于世界思想潮流,亦复融会贯通”[73]的《青鹤》,114期杂志中发表旧诗的“词林”栏自始至终,随杂志而停于1937年“八一三”的炮火之中。1938年5月在武汉刊行、9月迁往重庆发行、1945年12月停刊的《民族诗坛》,前后共出版29辑,志在“以韵体文字发扬民族精神,激起抗战之情绪”[74],“诗录”是其最重要的栏目,所发表的旧诗数量占到全部发表量的70%,而“新体诗录”所占不足2%[75]。

所以,虽然教育部于1920年1月12日通令全国:“自本年秋季起,凡国民学校一二年级,先改国文为语体文,以期收言文一致之效。”[76]3月又通告,截止1922年,凡用文言文编写的教科书一律废止,各学校逐步采用经审定的语体文教科书。这标志着以白话文为表征的“新文学运动”取得了实质性的胜利,胡适也于1922年所著《五十年来中国之文学》中,欣欣然宣告文学革命的胜利,但1921年之后,旧诗写作还真的没有消歇,甚至旧诗发表遭遇挫折的1919-1921年间,也还有不少重要报刊——包括《申报》这样的大报——为它提供发表阵地。整体来看,旧诗栏目有的是中辍复起,有的是始终如一,有的是随报新辟,此伏彼起,绵延不绝,是现代中国不容忽视的文学景观。

四、“文苑”里的诗人

如果关注一下这些报刊“文苑”栏的作者情况,我们就会发现:同光体诗人确是民初前后二三十年里的主流诗人。北京的《晨报》、天津的《大公报》、上海的《时报》《东方杂志》《小说月报》等,几乎是共享着一个以同光体诗人为核心的作者群体。

北京《晨报》(包括前身《晨钟》),1916年8月15日创刊时辟有“文苑”栏目,至1919年7月3日“文苑”最后一期,近三年时间共发表了200多位诗人的作品,其中诗歌数量达到或超过20题的诗人有26位:

北京《晨报》(含《晨钟》)“文苑”发表诗歌20题及以上之诗人统计表

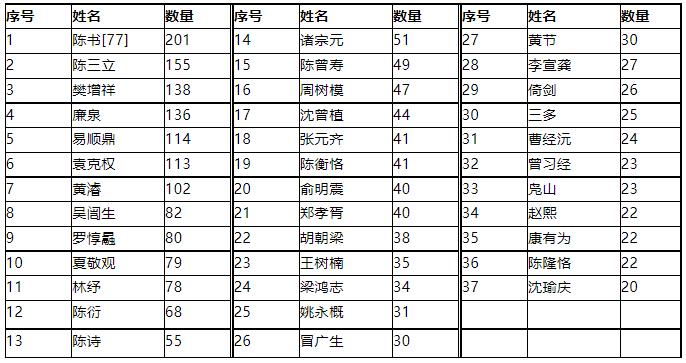

天津《大公报》1916年1月至1921年4月副刊暂停,五年又四个月里,“文苑”共有380多位诗人发表诗歌3270馀题,达到或超过20题的有37位:

天津《大公报》1916-1921年“文苑”发表诗歌20题及以上之诗人统计表

上海《东方杂志》1908-1920年间,“文苑”(包括“诗选”“海内诗录”)共101期,165位诗人发表了1490馀题旧诗,发表作品(包括极少量的文和词)超过20题的诗人有18位:

上海《东方杂志》“文苑”发表诗歌20题以上之诗人统计表

这些作者基本上是当时旧诗坛中占主流地位的同光体诗人及与其往来密切者。作为同光体赣、闽、浙三派和诗论领袖的陈三立、郑孝胥、沈曾植、陈衍,均表现不俗。这些诗人在南北全国性的报刊上大发其诗,可以称得上是全国性诗人,在汪国垣的《光宣诗坛点将录》中阶位比较高,也是我们今天近代诗歌史关注比较多的诗人。因此,“五四”新文学家批评旧诗时,将以陈三立、郑孝胥为代表的同光体诗人作为攻击对象,当然有“擒贼先擒王”的意思,但无疑也是当时同光体诗人诗坛地位的反映。

《时报》的旧诗作者表现有特别值得玩味之处。前面讨论《时报》时,主要关注了民国八年(1919)4月6日起始的《文艺周刊》,其实《时报》自光绪三十年(1904)四月二十九日创刊之日起,就辟有“词林”来发表诗词和《平等阁诗话》等作品[78];1914年3月19日副刊《馀兴》创立之后,设有“词林”一栏[79],而之前的“词林”在《馀兴》之外,仍然独立存在,包括1918年1月12日《馀兴》与《小时报》合并之后[80],两个“词林”并行的情况一如既往,而它们的作者队伍也“各自为政”。比如1918年《馀兴》《小时报》合并之后的三个月,共有27天的报纸上刊发了独立“词林”,或《馀兴》“词林”,甚至二者并发。《馀兴》“词林”里,作者有金南屏、孝威、王小隐、杨介清、寒雪、诗禅、镜侠、閧、夔生等,诗多艳情绮怀之作,如王小隐《七绝八章赠别馀兴女士》、杨介清《闺怨十首》等,偶有时事之感怀,如诗禅《感时十二首》《续感时十二首》等,这些诗人我们很陌生,通常的近代文学史和专门的近代诗歌史几乎不会提及。独立“词林”的作者有耐寂(陈曾寿)、鹤柴(陈诗)、散原(陈三立)、师曾(陈衡恪)、诗庐(胡朝梁)、贞长(诸宗元)、海藏(郑孝胥)、弢菴(陈宝琛)、乙菴(沈曾植)、觙菴(曾广钧)、晓耘(李国榛)、吷菴(夏敬观)等,是一个以同光体老辈和追随他们的年轻诗人为主的群体,这个诗人群即是稍晚些时候(1919年4月6日)《时报》创立的《文艺周刊》的作者队伍,也是1922年副刊《小时报》开辟的“今文选”的作者队伍。从作者和作品的主题、风格来看,两个“词林”是两个“追求”不同的诗人群体,《馀兴》“词林”是以副刊主编毕倚虹为核心的诗人圈,依循谐趣兴味之宗旨;独立“词林”仍是《时报》主人狄葆贤的圈子,诗歌都是“庄重”写作,圈子里的主要诗人,大都被他写入《平等阁诗话》。我们可以把《时报》的这种情况称为“双轨制”。

关于这两个不同的诗人群体,还有个颇有意味的小插曲。1922年11月15日《小时报》初辟“今文选”一栏时,启事有云:“‘今文选’一栏,专采当代名作,随时刊登,其‘艺林’一门,仍照旧,藉广传播。”并特别针对前一日发生的“张冠李戴”的失误而声明道:“昨报(阳历十一月十四日)所登‘今文选’,系‘艺林’之误,合并校正。”[81]同报同版而有此更正声明,颇有“艺林”“今文选”井水不犯河水的意思,似乎可以证明两个诗人群体之间的“互不掺和”。

“今文选”开辟之后的十天,是《时报》副刊《小时报》旧诗栏目“一山二虎”的时期,从这十天里“艺林”和“今文选”的旧诗发表来看,作者队伍和作品主题、风格仍然延续了此前两“词林”的差异。1922年11月26日起,“艺林”消失,唯存“今文选”,在接下来的十数日内,“今文选”中发表了释戡(李宣倜)、樊山(樊增祥)、六桥(三多)、啸麓(郭则沄)、嘿园(黄懋谦)、师曾(陈衡恪)、徵宇(陈懋鼎)、茫父(姚华)、梅泉(周达)、蘉庵(袁思亮)、碧梦、随庵(徐乃昌)、叔雍(赵尊岳)、叶可笏、春驹(朱幻)、夔笙(况周颐)等人的作品,作者队伍保持了与《文艺周刊》的大体一致,看来是“庄重”写作取得了“胜利”。

《小说月报》旧诗作者的情形与《时报》有类似之处,也存在着不同的圈子,但与《时报》的“双轨制”不同,《小说月报》首先表现为不同诗人群体的迭代。王蕴章初任主编时(卷1、2,卷3第1-3号),在“文苑”中发表作品的主要是江浙文人——王蕴章乃江苏人,多南社社员,如亚子(柳亚子)、天梅(高旭)、诗舲(左权)、病鹤(金鹤翔)、灵蘐(恽毓龄)、述庵(王钟麒)、楝园(洪炳文)、仲可(徐珂)、枕亚(徐枕亚)、寄沤(潘景郑)、眉盦(刘文介)等,和许多名不见经传、或难以确定真名的诗人,估计也以江浙人居多。第3卷第4号(1912年10月)起恽树珏主持《小说月报》,最初若干期里,“文苑”作者构成仍延续着王蕴章的风格,自第4卷第11号(1914年2月)起,情况似乎起了变化,这一期“文苑”刊发了江西诗人夏敬观《吷盦诗存》四题。5卷3号、4号(1914年6月、7月) “文苑”由夏敬观和李宣龚包办, 5号(1914年8月)“文苑”诗的部分发表郑孝胥《徐室女新华哀辞》一首, 6号发表陈三立诗三题,陈宝琛、陈衍诗于8号(1914年11月)出现,沈曾植则出现于6卷2号(1915年2月),至此,同光体几位重要诗人都在《小说月报》“文苑”出现了。其实自5卷3号起,“文苑”就基本上成了同光体诗人发表作品的阵地。整体看《小说月报》“文苑”栏,发表10首及以上作品的有27位作者:陈三立(85题)、夏敬观(82题)、李宣龚(54题)、诸宗元(49题)、邵瑞彭(45题)、程颂万(37题)、徐珂(31题)、王蕴章(31题)、庄俞(29题)、陈诗(26题)、陈师曾(25题)、胡朝梁(23题)、王允晳(22题)、李审言(20题)、樊增祥(20题)、黄濬(19题)、陈曾寿(18题)、范罕(18题)、周树模(15题)、陈衍(14题)、钱基博(14题)、王闿运(13题)、俞明震(13题)、况周颐(12题)、沈瑜庆(11题)、左权(11题)、梁菼(10题)[82]。其作者群与《东方杂志》“文苑”几乎重合。偶有之前王蕴章主持时的作者,如我一(庄俞)、仲可(徐珂)、曼青、颐琐(汤宝荣)、壶盦、病鹤(金鹤翔)等,基本是附在最后。

恽树珏后来(1917年)颇为自豪地宣称:“敝报”“文苑”中诗文,“太半出自闻人”,虽“不足言兴废继绝,抑亦保存国粹之一道也”[83]。“太半出自闻人”的“文苑”,当然是指由陈三立、夏敬观、李宣龚等同光体诗人支撑的“文苑”,但从交往圈子来看,1914年《小说月报》开始发生的“文苑”作者队伍由南社诗人向同光体诗人之转换,似非恽氏所能策动。笔者怀疑是后来成为商务五老之一的李宣龚在其中起了关键作用。来自福州的李宣龚1913年由商务元老高凤谦介绍,加入商务印书馆,时年三十八岁。李宣龚是同光体诗人年轻一辈中成就较高者,他与同辈夏敬观(后来于1916年亦加入商务印书馆)、陈曾寿、诸宗元、黄濬、梁鸿志、胡朝梁等,老辈陈三立、朱祖谋、郑孝胥、陈衍、沈曾植、樊增祥等,均交往密切,民国初年同光体老少聚居沪上,时预宴集。李宣龚进入商务的时间正与“文苑”队伍转换时间前后相续,极有可能是他进入商务之后,促成了“文苑”作者的“换血”,成为联结《小说月报》与同光体诗人的枢纽,使《小说月报》成为“闻人”荟萃之地。

《小说月报》1914年以后的“文苑”栏为同光体诗人盘踞,虽作品足够“庄重”,但风格取向有单狭之嫌,此点大概受到了其他诗人群体的诟病,被讥为“大说”,所以恽树珏自《小说月报》第7卷第1号(1916年1月)起,增辟“最录”一门,其栏首小序云:“文字以能入人为贵,原可骈散兼收,庄谐并录。本报向来取径至狭,尽有宏达大雅,惠而好我,不吝投珠。而本报或矫枉过情,贸然返璧,谅我者谓有文学意味,罪我者加以‘大说’讥评。扪心自知其非,盛意何敢竟负?爰特辟此栏,刊录各种艳体诗词,俳谐杂说。文不拘体格,字不论多寡,以有‘小说’意趣为归。”[84]可知此栏旨趋娱乐,志在谐趣,与“文苑”的“庄重”取向自是不同,这是《小说月报》诗人群体在“迭代”之外所表现出的另一特征——“双轨制”,与《时报》同一心曲。“最录”断续出现,止于《小说月报》第8卷第6号(1917年6月),其作者主要有东园(吴承烜)、诗圃(汪渊)、吴绛珠、成舍我、绂云(章廷华)、五芝、语石(刘炳照)、冶盦(谢鼎镕)、默盦(黄穆安)、喟盦(戴坤)、庆霖(张庆霖)、缪邰生(缪钟渭)、拙巢子(曹家达)、陈韬、孙阆仙、睫盦(王承霖)、沈昌直、澹庐(徐鋆)等,基本上是一个以吴东园为核心的诗人群体。吴东园(1855-1940)为安徽歙县人,是1916年秋季创刊的《邗江杂志》之主任,张庆霖为其编辑,杂志辟有“艳藻”“谐文”等栏,与“最录”追求一致。《邗江杂志》第一期刊名之题署,乃恽树珏手笔,也昭示了《小说月报》主编与吴东园等人的密切关系。吴东园多活动于淮扬一带,擅长戏曲创作,诗词、骈文、小说亦为世所称。他与同光体诸老同辈,是近代淮扬文坛的领袖人物,但以他为核心的这个旧文学写作群体——与王蕴章初主《小说月报》时聚集起来的、多南社成员的诗人群体不同,却几乎在通行的中国文学史著作中消失了[85]。

1916年,胡适在写给陈独秀的那封首次披露“文学革命”之“八事”的信里,从艺术高下的角度将彼时旧诗分成三个群体:仅能押韵之诗人、南社诗人、以同光体为中坚的宋派诗人,并痛下针砭,同时认为宋派诗人“视南社为高”[86]。1922年为《申报》五十大寿所作《五十年来中国之文学》里,他更指出晚清以来的旧诗写作,基本上笼罩在宋诗派的势力之中。揆之以上对《大公报》《东方杂志》《时报》《小说月报》等“文苑”作者的梳理,胡适的描述是准确的,同光体诗人确是彼时天下第一大派,作品席卷南北。而南社诗人,可能是唯一一个可与同光体诗人分庭抗礼的群体[87],前文仅以王蕴章初主《小说月报》时的诗人汇聚,显其端倪,尚未能全面展开对南社诗人作品发表的调查,不过从民国以来众多南社成员主持各大报刊及文学副刊的实情推测,1944年4月柳亚子抛出的四五十年来中国旧诗坛“是比较保守的同光体诗人和比较进步的南社派诗人争霸的时代”的整体观感[88],应该大体不差。

不过,从报刊发表来看,进入民国之后的三四十年中,除了同光体诗人、南社诗人,还有吴东园诗人群、《时报》“馀兴”诗人群等,以谐趣绮艳为职帜——言其大端——的诗人群体,他们的作品怕不是胡适“能押韵而已”一句所能概括的,他们实在是新文学运动时期与报刊关系至为密切的、中国旧诗的独特景观。我们既有的近代诗歌史受陈衍《石遗室诗话》、汪国垣《光宣诗坛点将录》、钱钟联《梦苕庵诗话》以及胡适的新文学史观等的影响太深,以至于吴东园们成了诗歌史上的失踪者。

结语:热闹旧文苑

“寂寞新文苑”——鲁迅先生1933年3月2日以小说集《彷徨》赠日人山县初男时所题诗的第一句,倒是可以拿来描写十几年前白话文学初提倡时新文学创作之惨淡,无论是质量,还是数量。当然,进入1920年代之后,新文学写作渐渐盛大,白话遂起奄有天下之势。但随着《新青年》激进论述的迷雾日渐消散,人们的文化观念趋向均衡调和,连胡适在1919年11月反思新思潮的意义时,都提出要“输入学理”“整理国故”,以“再造文明”[89],整个文化思想界的转向可想而知。尽管仍然有人坚持新旧不可调和,但梁启超欧游之后对中国传统思想的重新发现,颇得到不少人的认可。所以我们可以看到,1920年以后,人们对旧诗、旧文学表现出更多的宽容和期待,其中不乏融汇中西以创造中国新文学的声音。故而,旧诗的发表虽然在1919-1921年间遭遇挫折,但整体来看民国初年之后的三十馀年间,旧诗发表专栏彼伏此起,甚至不少报纸上的旧诗发表一直未曾中断。三四十年代更因为日本侵略所带来的民族危机之激发,旧诗写作曾一度有中兴之势。1919-1921年间的挫折固然令旧诗元气有所斫损,但其质干仍在,新老诗人们在报刊的公开园地里,展示着他们对中国社会的描摹和对个人情怀的书写。正如当时不少人所相信的,只要能很好地表达作者的情感和思想,白话、文言都可以,更何况,二者也非判断文学新旧的标准。

并且,此时的诗坛上,不但新旧之间存在竞争,即使是旧诗内部,也有竞争在。表现在报刊上,就是不同的诗人群体对版面空间的争夺,不论是《时报》的“双轨”还是《小说月报》的迭代,都是诗人们争取展示或“告存”的努力。当然,在诗人对诗歌主题、写作风格等的认同背后,编辑的“人脉”和读者的趣味等,影响了报刊版面上的旧诗表现。

总体而言,在“新文学运动”的冲击之下,旧诗写作传统并未中断,在报刊上,在书册里,在雅集中[90],它还相当活跃,允称“热闹旧文苑”。

注释:

[①] 胡适1923年10月9日写给高一涵等的信中云:“二十五年来,只有三个杂志可代表三个时代,可以说是创造了三个新时代。一是《时务报》,一是《新民丛报》,一是《新青年》。而《民报》与《甲寅》还算不上。”(《与一涵等四位的信》,《胡适文存二集》卷三,上海:亚东图书馆,1929年第六版,第155页)

[②] 2000年以来,此类研究著作颇多,其中《小说月报》最受关注,如柳珊《在历史缝隙间挣扎:1910-1920年间<小说月报>研究》(南昌:百花洲文艺出版社,2004年)、谢晓霞《<小说月报>1910-1920:商业、文化与未完成的现代性》(上海:上海三联书店,2006年)、董丽敏《想像现代性:革新时期的<小说月报>研究》(南宁:广西师范大学出版社,2006年)、邱培成《描绘近代上海都市的一种方法:<小说月报>(1910-1920)与清末民初上海都市文化研究》(南京:凤凰出版社,2011年)、潘正文《<小说月报>(1910-1931)与中国文学的现代进程》(北京:人民出版社,2013年)等,均着眼于《小说月报》与中国文学现代进程的关系。此外如刘淑玲《<大公报>与中国现代文学》(石家庄:河北教育出版社,2004年)、杨爱芹《<益世报>与中国现代文学》(北京:中国文史出版社,2009年)、吴静《<学灯>与五四新文学运动》(北京:中国书籍出版社,2013年)、史建国《从新文化公共空间到党派“自己的园地”:<民国日报·觉悟>研究》(新北:花木兰文化出版社,2014年)、卢国华《五四新文学语境的一种解读——以<晨报>副刊为中心》(博士学位论文,山东师范大学,2006年)、张黎敏《<时事新报·学灯>:文化传播与文学生长》(博士学位论文,华东师范大学,2009年)、赖斯捷《近现代湖南报刊与现代文学——以<湘报><大公报><力报>为例》(博士学位论文,湖南师范大学,2009年)、杜竹敏《<民国日报>文艺副刊研究》(博士学位论文,复旦大学,2010年)、员怒华《“四大副刊”与五四新文学》(博士学位论文,华中师范大学,2011年)、田华《南社的文学转型研究——以<民国日报>文艺副刊(1916-1923)为研究样本》(博士学位论文,湘潭大学,2017年)等,也基本是以现代文学、现代文化之发生、发展为指向,只有杜竹敏和田华较多地讨论了《民国日报》副刊中的旧文学。

[③] 报刊栏目大多直名“文苑”,亦有标作“诗选”“诗录”“词林”“艺林”等者,本文一并纳入讨论。另外,为了能够展示较长时段中旧诗的命运,本文将关注的时间段下延至1940年代。

[④] 比《清议报》早的尚有其报,一为《汉报》,一为《同文沪报》。目前已见到的是:《汉报》在1900年8月有四期辟有“文苑”栏,刊载了四篇文章;《同文沪报》在1901年的1月和5-8月辟有“文苑杂录”栏,所刊皆为诗歌。两报的“文苑”似即止于此,梁启超可能受到了《同文沪报》的启发,据《编辑清议报全编缘起及凡例》,该报是《清议报》“群报撷华”栏的来源报纸之一。

[⑤] 《本报告白》,《新民丛报》第一号,光绪二十八年正月初一日(1902年2月8日)。

[⑥] 《本编之十大特色》,《清议报全编》(第一集本馆论说)卷首,横滨:新民社辑印,光绪二十八年(1902)。稍早些时候,梁启超对《清议报》“诗文辞随录”栏的定位颇有不同:“若夫雕虫小技,余事诗人,则卷末所录诸章,类皆以诗界革命之神魂,为斯道别辟新土。”(任公:《本馆第一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》,《清议报》第一百册,光绪二十七年十一月十一日,1901年12月21日)

[⑦] 在1902年《新民丛报》创刊之后至1909年间,辟有“文苑”栏的报刊很多,略举如下:1902年有《大陆》《五洲汇报》等,1903年有《国民日日报》《江苏》《浙江潮》《觉民》《鹭江报》等,1904年有《女子世界》《东方杂志》《二十世纪大舞台》《大陆报》等,1905年有《醒狮》《重庆商会公报》《之罘报》等,1906年有《竞业旬报》《洞庭波》《赏奇画报》等,1907年有《中国女报》《科学一斑》《牖报》《四川》《豫报》《小说林》《风雅报》等,1908年有《新朔望报》《天足会报》《国华报》等,1909年有《女学生》《宪政新志》《砭群丛报》等。

[⑧] 《民国日报》1917年3月5日。

[⑨] 《本报大改良》,《时事新报》1919年11月18日。

[⑩] 《大公报》(天津)自第二号起即发表诗歌,十年左右一直置于“杂俎”栏下。

[11] 《本报宣告停版》,《大公报》(天津)1920年8月12日。

[12] 《宣言》,《大公报》(天津)1920年7月1日。

[13] 《征文通告》,《小说月报》创刊号,

[14] 《本社特别广告》,《小说月报》第3卷第7号,1912年10月。

[15] 《改革宣言》,《小说月报》第12卷第1号,1921年1月10日。

[16] 《〈东方杂志〉改良凡例》,《东方杂志》第5卷第7号,光绪三十四年七月二十五日(1908年8月21日)。

[17] 《辛亥年〈东方杂志〉之大改良》,《东方杂志》第7卷第12号,宣统二年十二月二十五日(1911年1月25日)。

[18] 坚瓠:《本志的二十周年纪念》,《东方杂志》第21卷第1号,1924年1月10日。

[19] 《〈时报〉发刊例》,《时报》光绪三十年四月二十九日(1904年6月12日)。

[20] 《〈文艺周刊〉序》,《时报》1919年4月6日。

[21] 《本报星期日附录〈文艺周刊〉之预告》,《时报》1919年3月27日。

[22] 另外,1919年10月10日,《时报》“双十”增刊中有《文艺周刊》,算上这一期,共计111期。

[23] 《东方杂志》是一个例外,“文苑”出现于刊行四年之后。

[24] 其中《民国日报》3年,《时事新报》8年,《晨报》3年,《东方杂志》13年,《小说月报》10年,《大公报》18年,《时报·文艺周刊》2年。

[25] 无名:《新思想诗》,《民国日报》1919年2月11日。

[26] 《本栏欢迎投稿》,《民国日报》1919年8月20日。

[27] 《本报改良豫告》,《晨报》1919年1月31日。

[28] 《阅者注意》,《晨报》1919年2月27日。

[29] 《本报特别启事》,《晨报》1919年5月3日。

[30] 《本版之大扩充》,《时事新报》1919年2月4日。

[31] 《征文启事》,《时事新报》1919年2月9日。

[32] 《本栏启事》,《时事新报》1919年8月15日。

[33] 天放:《新体诗与傅君孟真商榷书》,《时事新报》1919年4月10日。

[34] 《本报大改良》,《时事新报》1919年11月18日。

[35] 《沈雁冰信》(代拟),《时事新报》1919年11月20日通讯栏。

[36] 参见董丽敏:《想像现代性:革新时期的<小说月报>研究》,第20-23页;柳和城:《挑战和机遇:新文化运动中的商务印书馆》,北京:商务印书馆,2019年,第19-67页。

[37] 张元济著,张人凤整理:《张元济日记》(下),石家庄:河北教育出版社2001年,第891页。

[38] 坚瓠:《本志的二十周年纪念》,《东方杂志》第21卷第1号,1924年1月10日。

[39] 坚瓠:《本志之希望》,《东方杂志》第17卷第1号,1920年1月10日。

[40] 《〈东方杂志〉变更体例豫告》,《东方杂志》第16卷第12号,1919年12月。

[41] 《〈东方杂志〉变更体例豫告》,《东方杂志》第16卷第12号,1919年12月。

[42] 坚瓠:《编辑室杂话》,《东方杂志》第18卷第2号,1921年1月25日。

[43] 《编辑大意》,《小说月报》第1卷第1号,宣统二年(1910)七月二十五日。

[44] 参见董丽敏:《想像现代性:革新时期的<小说月报>研究》,第10-16页。

[45] 参见董丽敏:《想像现代性:革新时期的<小说月报>研究》,第16页。

[46] 《改革宣言》,《小说月报》第12卷第1号,1921年1月10日。

[47] 《〈新时报〉出版预告》,《时报》1919年9月23日。

[48] 《〈新时报〉征文》,《时报》1920年3月7日。

[49] 蒋善国:《我的新旧文学观》,《东方杂志》第17卷第8号,1920年4月25日。

[50] 程学愉:《民国八年的回顾与九年的希望》,《民国日报》1920年1月1日。

[51] 李浩然:《新旧文学之冲突》,《新中国》第1卷第1期,1919年5月15日。

[52] 《〈小说新报〉停刊启事》,《小说新报》第6年第12期,庚申(1920)十二月。

[53] 张贻志:《平新旧文学之争》,《民心周报》第1卷第1期,1919年12月6日。

[54] 西谛:《新旧文学的调和》,《文学旬刊》1921年第4期。

[55] 《“小说新潮”栏宣言》,《小说月报》第11卷第1号,1920年1月。

[56] 冰:《〈新旧文学平议〉之评议》,《小说月报》第11卷第1号,1920年1月。

[57] 君珏:《今文选》,《时报》1922年11月15日。

[58] 参观本文第四节相关论述。

[59] 蘉菴:《庄椿岁》,《时报》1922年11月15日。

[60] 心冷:《我们说些什么》,《大公报》(天津)1926年9月1日。

[61] 心冷:《再说一遍》,《大公报》(天津)1926年10月1日。

[62] 参见李乾坤《〈大公报·小公园〉副刊发展研究》,硕士学位论文,黑龙江大学,2015年。

[63] 花宏艳:《〈申报〉刊载旧体诗研究(1872-1949)》,南京:凤凰出版社,2018年,第259-260页。以下有关《申报》旧诗发表起伏变迁之叙述,全据此书。

[64] 花宏艳:《〈申报〉刊载旧体诗研究(1872-1949)》,第264页。

[65] 《投稿新约》,《申报》1929年3月30日。

[66] 花宏艳:《〈申报〉刊载旧体诗研究(1872-1949)》,第249页。

[67] 花宏艳:《〈申报〉刊载旧体诗研究(1872-1949)》,第262页。《申报》1927-1949年登载旧体诗分月统计表见第257-258页。

[68] 《本社启事》,《顺天时报》1920年2月1日。

[69] 《征稿简约》,《益世报》1932年10月15日。

[70] 《〈小时报〉退职通告》,《时报》1927年6月1日。

[71] 《〈学衡〉杂志简章》,《学衡》第1期,1922年1月。

[72] 吴宓:《空轩诗话》,吴宓:《吴宓诗话》,北京:商务印书馆,2005年,第254页。

[73] 陈灨一:《本志出世之微旨》,《青鹤》第1卷第1期,1932年11月15日。

[74] 《中国民族诗坛组织章程草案》,《民族诗坛》第1卷第1辑,1938年5月。

[75] 统计数字据夏菁《〈民族诗坛〉研究》,硕士学位论文,南京师范大学,2017年,第12页。

[76] 《大事记》,《教育杂志》(上海)第12卷第2期,1920年2月。

[77] 陈书是陈衍之长兄,已于1905年病卒。

[78]《时报》晚清时期旧诗发表情况,可参阅胡全章:《近代报刊与诗界革命的渊源流变》,北京:北京大学出版社,2017年,第135-153页。

[79] 《馀兴》“词林”一名之使用,止于1919年,从1919年7月开始更名为“诗录”,同年11月21日改为“诗丛”,此名一直用到1921年,自1921年11月又改称“艺林”,至1922年11月,“艺林”取消。

[80] 《时报》之《小时报》创刊于1916年11月22日,“专搜辑社会上种种富有趣味之新闻”(《〈小时报〉特别启事》,《时报》1916年11月22日),每日随《时报》附送;《馀兴》创刊于1914年3月19日,以游戏谐趣为宗旨。1918年1月12日,《小时报》《馀兴》合并,刊头题作《小时报附录馀兴》, 1921年7月1日起简作《小时报》,1927年5月28日为最后一期,6月1日即发布《〈小时报〉退职通告》。合刊后先是毕倚虹主编,1921年李涵秋接手。

[81] 《时报》1922年11月15日。

[82] 此数据为上海图书馆《晚清期刊数据库》自动统计,包括诗、文、词三种体裁之作品,其中诗为大宗。

[83] 恽铁樵:《编辑馀谈》,《小说月报》第8卷第1号,1917年1月25日。

[84] 《小说月报》第7卷第1号,1916年1月25日。

[85] 有关吴东园的研究,主要集中在戏曲作品。姚大怀2021年发表《近代戏曲家吴承烜及其〈蜃楼记续传奇〉考论》(《戏曲研究》第119辑,2021年12月),他在博士学位论文《民国传奇杂剧史论》(华东师范大学,2015年)第六章中已论及吴氏的戏曲成就和特色。2019年安徽大学丁翔硕士学位论文《吴承烜及其戏曲研究》,首次整体上对吴东园生平、文学作了较为全面的论述,并重点研究了吴氏戏曲创作。更早些时候,左鹏军在2009年、2011年先后出版的《晚清民国传奇杂剧史稿》(广州:广东人民出版社)和《晚清民国传奇杂剧文献与史实研究》(北京:人民文学出版社)中,已讨论过吴承烜的戏曲创作,2016年他又发表了《吴承烜生平事迹与戏曲创作考辨》(《戏曲与俗文学研究》第1辑,2016年8月)。

[86] 胡适:《通信》,《新青年》第2卷第2期,1916年10月1日。

[87] 当然,南社内部的诗学立场也存在分歧,1916-1917年间所发生的南社唐宋诗之争,即是这种分歧的反映,成舍我、闻宥、朱玺、黄节、诸宗元等人都站在宋诗的立场上,与同光体为近。

[88] 柳亚子:《介绍一位现代的女诗人》,《当代文艺》第5-6号,1944年6月。

[89] 胡适:《新思潮的意义》,《新青年》第7卷第1号,1919年12月1日。

[90] 本文仅讨论旧诗之报刊发表,别集出版与雅集酬唱,容另文再论。

(作者单位:山东大学文学院。)