稿本日记与情境文学史建构 ——以中国近现代稿本日记为例

近些年来,随着公私馆藏的相继开放和数字化技术的飞速发展,文学新史料不断被发现,文学的文献学研究得到极大推进和关注,国际人文学术也有明显的物质文化研究转向,文学史的书写面临着文献学的严峻挑战。如何将文学史书写与文献学研究有机结合起来,使文学史一直葆有过去与当下的良好的对话关系,从理论思考到实践,学界都在积极进行。本文拟以稿本日记为突破点,对此问题做一些粗浅的探讨。

文学史应可包含这样的三个维度,即真实文学史、约定文学史和情境文学史。[1]真实文学史是对文学史原貌完全客观的再现和还原,不过时间的不可逆性、文学本身及其周边生态的复杂性、文学史家的主观性、语言的有限性和多义性等,使真实文学史只能是一种高悬的理想。约定文学史是基于人们对稳定性和秩序感的本能诉求,经过博弈和淘洗在一定时空范围内为多数人所接受、认同的文学史,它虽是一种“相对真实”,但具有一定的稳定性和普遍性,因此是文学史的主流,对人类知识的传递发挥着重要影响。中国文学史上我们都认同诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲的文学代表性,也多认可李白、杜甫、白居易、唐宋八大家乃至“鲁郭茅巴老曹”的文学地位,这些都属于约定文学史的范畴。情境[2]文学史与约定文学史的稳定性相对,它追求动态和多维,力求贴近文学发生发展的具体时空和场景,最大程度地展现文学史主客观两方面的发生发展全景,包括作家的心灵史和生活史,作品的发生史、发展史和生态史等。它从多维度不断逼近“真实文学史”,发现和释放那些被禁锢、压抑、遮蔽、遗忘的材料,使过去与当下的对话和互动更合情理、更有解释力、更能回应新出现的问题,从而有效挑战日趋僵化和模式化的“约定文学史”。必须注意的是,情境文学史的多维和动态,并非那种无序化、碎片化、消解中心和意义的解构,而是高举真实文学史的旗帜去打开新知的门窗,它有着明确的追求和指向性。所谓的“还原历史”,应该在“情境”的层次上去说才有更积极的意义。

真实文学史必须作为理想高悬不忘,这也是史家的责任和自觉,没有这个约束,文本会陷入想怎么说就怎么说的失控状态。有了这种理想,我们才不致目迷五色,沉醉于碎片化的细节中不可自拔;才有动力建立能够在某一时空范围内维持人类知识和价值体系稳定性的约定文学史;才有动力建构能够不断挑战、松动甚至修改“约定”的“情境文学史”。保持了这三个维度的文学史,才能丰富多彩、面目可亲。如何能够深入“情境的文学史”,途径非一,其中利用稿本日记便是一条切实可行之路。这是因为:其一,相较于一般稿本所具有的版本价值、文物价值和书法价值,稿本日记是一种有知觉、有活动、有生命的文献。由于它是作家亲笔书写的个人生活记录,其透射出的生命气息更为浓烈,文字更有感情和温度,也更容易让人在观瞻抚摩前人手泽中与之相亲,进入历史的情境。其二,经过自己审订或亲友修饰过的印本日记[3],其目的多是要流传于世供人阅读,某种程度上已经相当于一种公共书写,中间难免会有诸多隐讳、修饰甚至扭曲。而稿本日记不仅具有一般日记共有的排日记事的特点,可以彰显事物发展的变化过程和时间链条,还具有原始性、私密性和唯一性,是相对纯粹的私人书写,更能直观和当下地反映出彼时的情境。但是,近现代之前[4],稿本日记数量较少;近现代之后,数量则过于庞大以致无法统计。比较而言,近现代稿本日记数量既可以大致把握,又足资利用[5],具有较强的可操作性。况且,这一时段,中国遭逢“数千年来未有之变局”(李鸿章《筹议海防折》),最终浴火重生,此期的稿本日记,有着某种承前启后的意义。因此,笔者认为,近现代稿本日记特别适合担任进入情境文学史的开路先锋;本文也以之为例,尝试探讨利用稿本日记进入情境文学史的三种具体方法。

一、补充与改观:传统文献学方法

目录、版本、校勘、辑佚、辨伪、注释等都是中国传统文献学的重要组成部分,当然可以从这几个方面对稿本日记做基础整理工作。不过,我们的目的是用传统文献学的方法,发现稿本日记从哪些方面可以推进或挑战既有文学观念和论述,从这个角度看,似可拈出“补充”与“改观”两个关键词。

日记作为一种无所不包的特殊文献类型,往往会在其中附载作者自己的诗词等文学作品。这种现象,早在宋代张舜民的《郴行录》里就初见端倪,金代王寂的《辽东行部志》《鸭江行部志》亦将自作诗歌载入其中,明清以降甚至成为一些文人的自觉意识。王诒寿在其稿本《缦雅堂日记》自序中就明确说:“朋从之往返,读书之得失,以及米盐之零杂,皆当书之以备遗忘;而诗古文词稿亦附焉。”特别是近现代稿本日记,保存的内容和原始信息更为丰茂,其例不胜枚举。因此,当本人自编文集或后人编辑该作家文集时,稿本日记就成为一种重要的底本和资料库。但是,将作家稿本日记所收作品与已经印行的文集做一比较,经常会发现诸多日记中的作品并未在印本文集中出现,或即使出现也经过了较大修改。这样,利用日记对印本文集可做大量辑佚、补充和校勘的工作,从而使人们对文学图景的认知更为丰富和全面。

以《诗经原始》闻名文学史的方玉润,自编有诗集《鸿濛室诗钞》20卷,但是稿本日记中仍保留了不少未刊入集中的诗歌、游记、书画题跋等。如咸丰七年(1857)三月十九日所作《书四祖寺壁》:“英雄何处问沧洲,战罢飞樽醉佛楼。塔赌黄金输宝相,山藏碧玉剩清流。皈依万里留旧梦,杀伐千秋纪壮游。多少顽云挥不去,征衫犹带酒痕浮。”咸丰十年(1860)四月廿九日《酬徐典文》二绝:“海上童男去几千,中山门第即神仙。而今吴下推才子,尚有先生作后贤。”“敢抱神龙济世心,风雷长此昼阴阴。开樽且谱求凰操,月下还烦细审音。”二者皆颇有气势而诗集未收。方玉润平生最为看重之作《平贼廿四策》,曾上呈曾国藩,并借此短暂入幕,堪称其人生中的高光时刻,该策先录存于日记,后又根据战争形势变化以及诸位友人建议,进行了多次调整、修改,最终收入《鸿濛室文钞二集》中的定稿,廿四策的名称、顺序和内容都较日记原稿所载有了较大不同。

前举《缦雅堂日记》主人王诒寿,诗词文俱擅,但仅编有《笙月词》《缦雅堂文》,大量诗歌却散见于稿本日记中,完全可以勾辑成集,补全人们对其创作的认识。

近代文学名家陈曾寿,生前即有《苍虬阁诗集》十卷、《旧月簃词》一卷[6]印本传世,身后其子邦荣、邦直编成《苍虬阁诗续集》二卷、重编《旧月簃词》一卷刊行。但从其残存的日记手稿中,仍可辑补大量诗词,而且日记中还录有陈曾寿数篇文章,如《琴园记》《纪恩室诗序》《义犬记(恭代)》等,更是他处未见。陈曾寿《苍虬阁诗集》所收为清光绪三十一年(1905)至民国二十九年(1940)十月之前的诗作。其后诗作收入《苍虬阁诗续集》,据沈兆奎跋云:“自庚辰至今,又十年,而师归道山,遗诗百六十首,散在日记中,邦荣、邦直昆季,永怀庭诰,躬自钞集。更出师所作书画数纸,贸之以为手民之资,不足则闽县李墨巢、镇海金雪塍及兆奎助成之,为《诗续》二卷,于是师之诗乃全。”[7]《续集》虽由稿本日记中钞出,但仔细比较,仍发现漏收不少日记中原有的诗歌,如《用山谷题宗室画诗意》《题龙女献珠图》《题张大千〈东坡吟望图〉》《题北齐校书图》《答梅泉寄示之作》等。

现有印本对于作家作品的反映,其实只是浮出水面的冰山一角,有时会给人一种假象和误导,而依据稿本日记,可以补充诸多未知的信息;当这种补充文献积累到一定程度时,现有的文学认识会渐渐改观乃至颠覆。补充和改观,类似量变和质变,量变到某一节点上,会发生质的飞跃,或重新发现被前贤论述遮蔽的世界,或改变从被提纯或删减后的印本中所得出的片面印象。

近代文学中的“宋诗运动”,语源最早似见于胡适在1922年为《申报》创刊50周年所作的《五十年来中国之文学》,之后经陈子展《中国近代文学之变迁》(上海中华书局于1929年出版)、《最近三十年中国文学史》(上海太平洋书店于1930年出版)推广,为学者习用。而“宋诗派”最早语源,似为郑振铎在《小说月报》连载的《文学大纲》(后结集交商务印书馆于1927年出版)第40章“新世纪的文学”评易顺鼎、樊增祥二人诗:“皆以清丽婉秀著,无宋诗派之沉着深刻,而时有佳句。”[8]任访秋《中国近代文学史》第五章标列“宋诗派及其它诗词流派”为题,各种文学史、批评史也屡见以“宋诗运动”“宋诗派”标目,认为道咸年间存在一个以程恩泽、祁寯藻为领袖,以曾国藩、何绍基、郑珍、莫友芝等为羽翼的“宋诗派”。其实,这多是受陈衍《石遗室诗话》的影响。据祁寯藻、何绍基、曾国藩、莫友芝诸人稿本日记,发现他们并无领袖,诗风不一,诗学观念也并不相同,成员间甚至有的互不认识,很难称派。[9]

张寅彭为《苍虬阁诗集》所作《前言》对陈曾寿诗歌特点和成就有过全面的评价,精要得当,但是由于整理者未看到稿本日记,有些仅据印本诗集得出的判断就可重新考量。如《前言》云陈曾寿诗“各体皆备,然以五古、七律所作最夥,集中亦以此两体之作最具情韵。大抵五古近陶,七律则近义山,而绝句最少。”对此陈曾寿民国二十五年(1936)元月十九日日记曾有解释:“余所作七绝多不留稿,偶记忆之,写于此。”可见其七绝系因“不留稿”而导致收入印本诗集较少。即便如此,陈曾寿稿本日记中记录的七绝也为数不少,另外还有很多只记作画活动,而未录题画文字的情况。如民国二十八年(1939)四月十三日:“题四乐斋牡丹三绝句(瀛贝勒,荣宝,廿七元)。答拜夏蔚如、朱德甫。画荣宝斋求人物及马便面,以旧所画者与之,廿四元。旧所画山水小直幅以六十元售与沅叔。”此三绝句内容既未录于日记中,亦失载于印本诗集。入民国后,卖画一直是陈曾寿维持生计和救济亲友的重要手段,其创作的数量是很大的。[10]考虑到日常绘画以中小幅居多,而题写绝句既适应尺寸又灵活易作,因此如果将这部分创作统计进来,相信会重新调整对陈曾寿诗歌“绝句最少”的印象。

另外,稿本日记提供和补充了一种可与他本文字比勘的原始版本,大量的异文也使人们对作品的理解更加丰富和深入,其在校勘学上的意义毋待多言。不过这里需要指出,异文的产生,有的是作家自己的修改,有的则是编者越俎代庖。

《苍虬阁诗集》系陈曾寿自订,卷四有《挽曹君直诗》并序:

君遗言以朝服殓,示不忘君;以衰麻入棺,恨未得终事太夫人。始予与君校录内阁书籍,多共朝夕,以君方从某为校勘之学,未深谈也。国变后,君大节不苟,志气弥厉,始愧相知不尽,而某美新劝进,名节“扫”地,师固不必贤于弟子。呜呼!岂仅不贤而已哉?

校书东观共昏晨,谓是騊駼一辈人。岂意波流沉一世,始知抗激有孤臣。失君交臂吾何闇,噀血呼天迹已陈。未了男儿忠孝事,盖棺遗语剧酸辛。[11]

稿本日记民国十二年(1923)二月二十五日亦录此诗,正文基本相同,惟末句“盖棺”作“缘闻”。另外有若干修改痕迹,如“昏晨”原作“朝昏”,“噀血”原作“愤世”,但后面的一段跋语,与《诗集》中所收之序却颇有差异:

予曩与君直校录内阁书目,晤处甚久,以君为缪某弟子,未深谈也。国变后,君大节不苟,志气弥厉,而缪某美新劝进,为无耻之尤。师不必贤于弟子,呜呼!仅不必贤而已哉?

民国四年(1915)袁世凯欲称帝,缪荃孙系江苏劝进首名,被遗老视为贰臣。陈曾寿在日记中痛斥之,但在诗集出版时仍对缪荃孙的姓名做了隐讳,语气也稍缓和,大约因为缪荃孙已经作古,对逝者须存一份宽恕之心。《苍虬阁诗集》卷四又有一首七绝《残梅》:

窥墙绰约照浮卮,添入伤春鬓几丝。绝代何心怨零落,谁教偏作最繁枝。

日记民国十二年二月初七日载:

《落花图》加染。入城,同勉甫至愔仲处,又同至何颂华处,为母亲改方。至黄家诊病。作《残梅》一首。致蒋苏厂一函。

《同愔仲至高庄看残梅》

窥墙绰约照浮卮,添入伤春鬓几丝。人世难寻如意事,当前还说少年时。移暄寒影相看旧,褰袂酸香欲散迟。绝代何心怨零落,谁教偏作最繁枝。

原系一首七律,被陈曾寿删去中间两联,收入诗集。

《苍虬阁诗续集》虽系陈氏后人从手稿日记钞出,但两者相较仍有一些异文。如续集《寄和梅生》“域中古德渺难求”的“渺”,稿本日记作“杳”;《次韵寥志》“魂飘终蜃结”的“飘”,稿本日记作“惊”;《除夕》“沉阴飞大雪”的“沉”,稿本日记作“穷”,且稿本日记中该日有两首诗,续集仅录其一。这些更动,应是邦荣、邦直兄弟所为。有时更动不当,会导致作品信息遭受不应有的损失。如稿本日记民国三十五年十一月廿五日载一诗:

《壬申之冬,上幸旅顺,命臣曾寿扈后继往,后赐狐裘之袭,故虽处关外严寒之地,不知寒也。去秋日本败降,上蒙尘于俄境,消息隔绝。后沦陷于共匪,播迁一载,薨于延集,极人世之惨酷。今冬气候甚冷,乃衣赐裘,感纪一首》

忆昔随征扈凤銮,赐裘先与备严寒。十年绝塞无冰雪,终古衔恩在肺肝。录托稼轩南渡惨,葬迷黍席大招难。何能归跗西山塔,苦遇贤徽百世看。

按:“黍”原作“麦”,“跗”原作“骨”,“苦遇”原作“苦节”。诗后又附有两注:“《南渡录》:朱后薨,以黍席卷之。”“后为上资福,曾造塔于妙峰山娘娘庙前。”此诗写的是昔日溥仪的皇后婉容曾赐予陈曾寿狐裘,而今婉容已凄苦逝去。陈氏再披狐裘御冬,不禁追忆往昔陪驾婉容的情景,生出物是人非的无尽感慨。《苍虬阁诗续集》卷下亦载此诗,正文相同,但诗后略去两注,诗题也改为《壬申冬北狩旅顺,命寿护宸轩继往,拜狐裘三袭之赐,昨岁乘舆蒙尘,坤维惨閟,今冬严寒仍衣赐裘,感赋》,使诗意变得含蓄模糊。这种变化明显是邦荣、邦直兄弟出于时局考虑而做的修饰,删去两处注尤为不妥,“黍席”或可考出典故出处,“西山塔”指婉容曾为溥仪祈福造塔于妙峰山娘娘庙前,因系今典,不注恐他人无从查找,难晓其意。

二、动态与心态:文本发生学方法

稿本研究,西方称之为“文本发生学”或“文本生成学”。它不再把文学文本看成是结束的文本,而是视为一个过程性文本。它将同一作家同一作品的不同手稿(包括草稿、初稿、历次修改稿、誉清稿、定稿等),按照年代顺序及相互关系予以辨识、归类、解释,有利于发掘其中更为复杂的意蕴,更有利于了解作家的创作思维和心理动态。法国皮埃尔-马克·德比亚齐在《文本发生学》引言中就说:“文学手稿的分析原则要求尽可能多地关注作家的写作、行为、情感及犹豫的举动,主张的是要通过一系列的草稿和编写工作来发现作品的文本。”[12]当然,大部分作家的作品手稿都不会毫无遗失地保存下来,而是多有散佚,即便如此,利用文本发生学原理,通过残存的稿本,我们依然能够更好地走近作家及其文学世界,走进情境文学史。

稿本日记是作家生命和思想最原始的文字记录,在反映作家创作动态、心理变化和自我形象塑造方面,具有其他文献难以比拟的优势。这一点,不论是从稿本日记的物质形态和书写形态,还是从稿本日记与其他文献的关联中,都不难体会。

稿本日记的物质形态和书写形态,通常包括封面、用纸、装订、格式、印章、墨色、浮签、字体、字号、符号以及其上的圈点涂抹、增删勾画甚至纂改拼贴等,很多时候可以反映作家的性格习惯、隐秘心态和即时性心情。

嘉道时期著名金石学家张廷济的稿本日记上多有钤印或关于印蜕的记载。如嘉庆九年(1804)正月十三日记载“嘉兴张廷济字叔未行三乾隆戊子生嘉庆戊午科浙江乡试举第一”一印,并且钤印于此,反映张氏颇以乡试第一为自豪。嘉庆九年十一月廿四日的日记里,亦钤有两方印蜕。一方为“西真赏”,张氏注云:“朱笛渔先生之印,张廷济藏,文鼎勒款。”一方为“竹田深处”,张氏注云:“《说文》:‘篁,竹田也。’叔未解元居新篁里,覃溪翁先生署其户曰‘竹田深处’,秀水文鼎篆刻其印并记。”钤此两印,既可表现自己的赏爱之情,又镌记下了友人文鼎为之勒款的情谊。

中兴名臣曾国藩的《绵绵穆穆之室日记》稿本,记事自咸丰元年(1851)七月一日,迄于二年(1852)六月十二日,格式上颇为独特,系预先印制的制式册页,每日十栏,首栏登载日期、天气等,末栏刻印以“戒惧”“谨独”思想阐释“绵绵穆穆”之意的一段文字;中间八栏,依次为读书、静坐、属文、作字、办公、课子、对客与回信,每日在各栏下填写相应内容。从中可以看出曾氏的自省自讼意识和“日省簿”“功过格”“读书日程”等对曾氏日记的影响。

袁昶日记是晚清重要的史料,之前多以节钞本和印本形式流传,其实袁昶尚有65册稿本日记,分别藏于上海图书馆与南京图书馆。这些稿本所用纸张的质量、颜色、形制均有相当大的差异,早期日记用纸粗劣且装订随意,书体也疏密不匀,中期用纸开始讲究,纸材规格渐趋统一,书体风格也日益稳健。不仅如此,稿本中还保留了不少诗作的原貌,如光绪三年(1877)夏所作《漫兴》达104句,中多怀才不遇的牢骚语,但收入《渐西村人初集》时这些牢骚语全被删除,仅剩38句。从中皆不难体会袁昶官位和经济水平日益提高,心态也渐趋雍容和谨慎。[13]

晚清名士、书法家何绍基的稿本日记近年陆续现世,观其在翰林院国史馆时期的日记,则多书卷气;而主讲地方书院时期的日记,则多金石气,日记内容也多载临碑事。稿本日记上还有不少涂抹勾画,其中道光十五年(1835)一册日记还被翁同得到,何绍基索观后涂去一句始还翁氏,翁氏作跋以记此事:

蝯叟乙未归湘日记一本,余以数十钱得于打鼓担上,蝯叟知之,索观甚急,后仍还余,余谓叟“王氏琼箫同行”一语何遽涂去耶?叟亦大笑。

该年何氏回湖南应乡试得中,并纳妾王氏琼箫。检其稿本日记,“王氏琼箫同行”被涂事在道光十五年九月二十八日:

早,收拾行李,得吾以园名请,余方作书,因题曰写园,亦聊可写心也。行李下船已未申之交。与得吾别后,到赵竹泉廉访处久谈。到宋迂庭处,已出省。到吴中丞师处,谢谢并还《十七帖》。前从中丞索《坡帖》,中丞未允而以此帖塞望,不敢受也。到吉祥巷徐宅送喜。上船时,子卿、荪石、宅伯俱先至。笙陔、得吾后来。[王氏琼箫同行。]钦使赵丈卯初行,往澧州审案去。

这一天何氏颇为忙碌,但多是男性之间的应酬之事,中间忽然插入一句“王氏琼箫同行”,似有将小妾事与“到吴中丞师处”“钦使赵丈卯初行”置于同等重要位置之感,外人看到容易惹起讥笑,且携妾完全是私事,这可能是何绍基涂去此句的原初心态。结果欲盖弥彰,此事还是遭到了翁同龢的戏谑。

更重要的是,稿本日记一旦与其他文献相关联,在对比分析中更易见出作家心态和创作动态的变化,以及作家对自我形象的有意识塑造,是打开情境之门的金钥匙。

翁同龢的父亲,曾任体仁阁大学士的翁心存也有27册稿本存世,其中对于族叔翁祝封的情感和态度,稿本日记与别集的记载迥然不同。咸丰十年,翁心存得知翁祝封讣音时,曾作三十四韵长篇五古深情回忆咸丰九年翁祝封的造访:

去年八九月,吾叔来京师。访我东华馆,拄杖携幼儿。我时方在告,扶病起见之。不晤廿载余,霜雪忽满颐。相见久愕眙,不能措一词。就席展情话,时复扬须眉。……坐久进鸡黍,谈深劝杯卮。覙缕述平生,纤悉知无遗。语多虽冗沓,不离孝与慈。酒冷还重温,尘落仍手持。自辰迨申酉,起视晷屡移。甚喜亲情洽,未觉筋力疲……

该诗有手稿存世,后被翁同等人收入《知止斋诗集》刊刻行世,诗题均作《得华三族叔祝封东昌讣,诗以哭之》。“就席展情话,时复扬须眉。”“自辰迨申酉,起视晷屡移。”亲友造访达六个时辰之久,而“甚喜亲情洽,未觉筋力疲”,从翁心存的追忆中可以感受到两人亲情之厚浓。然《知止斋日记》咸丰九年(1859)九月廿八日对当时情景的记载却大相径庭:

巳刻族叔华三(祝封)携其次子镜湖(心鉴)来晤。自道光乙未一见后,距今廿五年矣,年已七十三,须发皆白而精神不衰,曩颇木讷,近更健谈,其子年甫廿二,似可跨灶,亦聒聒善谈,留之便饭。老翁盛夸其三坦腹,……颇为可厌耳,勉强陪至申刻始去,惫甚矣。

不仅时辰小有差异,族叔来去时间为巳刻至申刻,更重要的是翁心存当时的身心感受是“惫甚矣”“颇为可厌耳”。两种心情毋宁说都是真实的。咸丰九年,翁祝封年七十三,而翁心存虽为族侄,也已六十九岁,且在病中,即使实际陪客四个时辰(巳刻至申刻),也已不胜其劳;何况客人本是来打秋丰的穷亲戚,却老在贵显亲戚面前吹嘘显摆,哪能不惹人生厌呢。但时过境迁,当闻知翁祝封去世的消息时,由于世间亲故又少一人,重视伦理的翁心存仍然悲从心来,涌起了浓浓的亲情,昔日身心暂时的不愉快也早已烟消云散。另外,翁心存如果虑及诗稿有可能被后人刊刻传世(事实也确实如此),他在诗歌中恐怕也会有意展现自己敬宗收族的一面。

晚清著名词家谭献,有亲手编定的《复堂日记》八卷刊行传世,于学无所不窥,颇为学林看重。其实谭献另有数倍于刊本的复堂日记稿本存世。据吴钦根博士研究,在刊本日记中,谭献对原始稿本做了一系列的文本重塑工作,如原始材料的剪裁、现实语境的消除、条目内容的重组等。特别是稿本日记中对于先贤、时人的尖刻批评,在刻本日记中完全被抹除,某些语句的激烈、轻率一变而为中立、平和,成功地将私人性的话语变成公共性的知识,使私人稿本日记转换成为一部可资流传的“著述”,谭献严谨的学者形象得以树立。在文本重塑与流传的过程中,谭献也得以重新定义自我、建构自我。[14]

有意思的是,稿本日记改删变易后的文本重塑,有的只是篇幅裁换、时间变化,不影响基本感情和内容表达;有的则事关重大,甚至完全颠倒,这些地方就值得玩味。

夏承焘稿本日记1924年3月27日载《病起》诗:“初消残雪日迟迟,药碗虫声沸响时。小病自愁豪气减,晴窗起展剑南诗。”至1926年2月18日日记中,他改《病起》诗为:“未消残雪雨丝丝,药碗茶声沸响迟。小病自愁豪气减,夜灯起展剑南诗。”在这首诗里,原来的“初消残雪”变成了“未消残雪”,原来的“晴日展读”变成了“雨夜展读”,但诗歌的基本情绪并未改变,皆是借放翁诗来振起昔日的豪气。

现代文学史上改动最大的日记可能当推陆小曼日记。随着《陆小曼未刊日记墨迹》[15]的问世,人们发现先后作为1936年良友版《爱眉小札》附录、1947年晨光版《志摩日记》附录所收入的《小曼日记》存在大幅删改甚至重写和无中生有的现象,20则日记中,判若两篇或稿本不见的文字竟然达到12篇。有研究者指出其中有“为人避讳”“为自己遮掩或粉饰”“想有点文章的样子”“想丰富日记内容”等原因[16];也有研究者指出小曼稿本日记是社交展演中的女性自我书写,而刊本日记则是浪漫主义女性自我的书写,“陆小曼日记的不同版本形态,其从面向私人的‘稿本’到面向公众的‘刊本’的变化过程,恰恰是研究现代女性自我书写的典范对象”[17]

总之,在稿本日记不同形态以及稿本日记与作家其他文献的差异对比中,能够发现许多被改变、隐藏或是消失的信息,我们的目光也应从关注凝定的作品转向关注创作变化过程,在过程中观其心旨,看其意义如何形成、确定,这种转向对于重新认识作家作品非常重要。

三、时空与整合:新兴日记学方法

21世纪以来,随着大量日记尤其是稿本日记的整理问世,研究者不再满足于仅将日记作为各行业索取资料的仓库,而是强调将其作为一种独立文体,对其本身进行系统整体的研究,包括文体特征、文本形式、物质形态、书法义例、自我形塑、修辞与叙事、真实性与私密性、数据库建设、整理方法与研究方法等,最终促成日记学的建立。这门正在兴起的日记学,起码在两个关键处启示了利用稿本日记进入情境文学史的途径。

首先,日记学强调文体的独立性,就必然要思考文体的形式特征,日记最基本的文体形式特征应是排日记录作家的活动、思想与见闻。利用这个特征,可为作品迅速准确地定位和校正时空,或者发现作品的本事,加深人们对作家、作品的了解。

仍以陈曾寿为例,其《苍虬阁诗集》仅有少量诗作于诗题中显示出具体的时间信息,如卷一《辛亥八月十一日生日感赋》《辛亥八月二十五日舟过黄州》等;其他仅能于卷首标示的时间迄止中推测大概。如卷一“乙巳至辛亥”,卷二“壬子至丁巳四月”,时间跨度均达六七年,有些诗作难以确指为某年所作。而在陈曾寿稿本日记中,多可准确系地、系年。举民国十二年癸亥元月数日为例:

初五日。大母率家人来湖寓。勉甫来下榻。作《华山图》。致梅生函。题《货畚图》七律一首。

初六日。作《华山图》。夜为勉甫画册页五开。

初七日。同愔仲、同武、邓梦仙、勉甫、七弟、君适、邦荣至灵峰寺看梅,小雨。得孙稺筠丈逝世之耗。

初八日。《华山图》成。得梅生覆函。勉甫、君适入城。

初九日。入城,至愔仲处。至城寓。勉甫、儆吾来。

初十日。题《华山图》七古一首。

由此可知,题《货畚图》七律一首系该年元月五日所作,题《华山图》七古一首系该年元月十日所作,均作于“湖寓”(杭州西湖寓所)。这两首诗在印本诗集中的顺序和诗题是这样显示的:

卷四“壬戌至癸亥”:题圯下授书图、张忠武公挽诗、过沈庵庵师故宅、落叶和闻宾门、白秋海棠、题徐湘苹女史花卉册、题王景略货畚图、题五月骑驴入华山图、幽居、残梅、挽曹君直、寄高颖生、入世、人日、美德孰如羊……

很明显,诗集中诗作的时间和空间显示度相比于稿本日记都是不高的。而且卷四仅收民国十一年(1922)、十二年两年诗作,《人日》一首无论作于这两年的哪一个人日,初十作的《题五月骑驴入华山图》都不应该排序其前。《苍虬阁诗集》中此类未按时间排序的现象所在多有,值得注意。如日记民国二年(1913)癸丑正月二十六日:“接荣师函。夜作挽松厂诗六首。”《苍虬阁诗集》虽收此六首诗,却误排于民国二年之前。民国十一年三月廿六日:“……庭前忍冬花盛开,清香扑鼻,成七绝一首。为子式画折扇面。‘绿荫池馆静蜂衙,晓露浮香透幔纱。独表芳心三月尽。忍冬宜唤忍春花。’”《苍虬阁诗集》收入此诗,略有异文,却误放入卷二,此卷中为民国元年至六年(1912—1917)诗。民国二十一年(1933)六月廿五日:“写大小字各一张。夜打麻匠,负二十二元。子献、子涵来。恩雅云来,为画便面山水,甚有唐子畏家法。致愔仲、强志函,托子涵带津。夜醒,百端交集,乃作《幽居》一首,以移此心。‘运水搬柴只自供,山中乐事少人逢。偶先睡起鸟声静,独见开时花意浓。云气难消当户幛,龙姿最爱倚廊松。年来真识幽居味,洗尽凡心夜半钟。’”《苍虬阁诗集》收入,却误入卷四民国十一年诗作中。问题是,时间的错乱也会带来空间定位的失误,陈曾寿作《幽居》时身在长春,如果将此作系于民国十一年,则只能作于上海、杭州等江南一带。

南社重要诗人林庚白的作品,曾由周永珍辑成《丽白楼遗集》[18],其中有七律《华安酒楼夜归有感,起呼人力车,科头跣足自重飞路至黄浦滩周游而返,已三鼓矣》:“一车曳我过江干,江岸科头跣足看。傍水千灯喧短夜,当楼片月写轻寒。非关中酒哀谁喻?!强与吟秋意未宽。欲唤松风归共语,人间可语亦良难。”后署“一九三二年八月五日四鼓”。中夜如狂,松风共语,似乎是为国事难以安枕。但查该年该日日记:“早起补完了两首绝句。出去找铁城后,顺便看老四一趟,他也感冒了。回来看觉生去,相左。午上佛海来信,催寄亚明先生的履历。饭后写诗,汗流決背,只好不写下去吧。夜间又得一首绝句。梦璧。”并无相关记载。前后翻找,原来事在1932年8月25日,诗人先与谢冰莹、顾凤城到华安酒楼参加了一场盛大的宴会,受到了名媛的关注,因而想到了他苦恋的对象张璧:

我想璧在这样的场面,她必然很高兴。一迳到十一点多才散。走的时候,无垢向我笑了笑,我心里感着了一些的愉快。但那位“党皇帝”的妹妹,很注意看我,又拉着明暄问是谁?我却漠然无所动,她又何尝不美呢?回来烦燥极了,睡了又爬起来,赤脚穿着拖鞋,到马路上喊一辆黄包车,由霞飞路到外滩,跑了一大圈才回。得了一首七律很美,回来写寄亚子。格外想着可恨的璧,而同时无垢的美丽活泼的影子,也仿佛在眼前似的,太矛盾了吧?[19]

林庚白的中心如醉,深夜狂走,看来只是杂乱的爱情相思而已,与政局并无关系。集中另有一首《再集定庵句赠冰莹》:“亦狂亦侠亦温文,窈窕秋星或是君?!今日不挥闲涕泪,商量出处到红裙。”后署:“一九三二年十一月十七日。”该日的日记中虽无对此诗的记录,次日却有:“今天B替我写了‘秋星’的题字,真使我愉快!”B是谢冰莹的代称,通过日记,我们知道这一时期林庚白正与谢冰莹相恋[20],并商量将来如何能“找寻革命前程的一块基石”[21],那么我们对此诗的理解就不会简单停留于集句诗上,谢冰莹洒脱、豪爽、温柔,就如秋夜的明星那样耀眼,照亮了诗人的内心世界和前进的方向,四句诗帖切自然,虽是集句,如出己手,达到了很高的艺术境界。

总之,借助稿本日记,可以校正集部作品时空的误置,将其一一复原,并借此准确理解作品本事及创作情境;即使是作家本人在编订诗集中有意做出顺序调整,也可追问为什么,使其成为一个有意味的问题。充分利用稿本日记这一功能,重新建立文学编年史,相信能够极大改进现有的文学叙述。另外,日记学强调对自身作整合式研究,在深入把握和整体观照中显示日记的独特性。它既强调入乎其内,在相关语境中对日记内容细读,并以多种主题或多种视角,将碎片化的信息整合为有意义的学术专题;又强调出乎其外,在与其他文献的关联中,较为全面地了解那个时代,消除日记因个人记录而带来的偏失之弊,获得一种动态的整体观,真正走入情境文学史。[22]

翻阅文人日记,人们可能普遍会有一个印象,即其中多载各种饭局和人际应酬,似乎都是些吃吃喝喝、拜贺庆吊之类的日常琐碎事,明代王慎中就戏称欧阳修的《于役志》是“酒肉账簿”,我们可能也会感到看日记如看花名册,被大量的人名弄得晕头转向。但是,如果从地域、集团或群体等“文学共同体”的角度出发去整合那些日记中的人名,他们就会成为学术专题链条之上一个个必要的节点。

晚清桐城大家萧穆的稿本日记横跨咸丰至光绪间数十年,内容丰富,人物繁多,徐雁平从其在桐城八年的日记中,统计出私人藏书家68人,发现这些“碎金”式的藏书散布在桐城各地,呈现出颇具辨识度的“地方空间”。相较于其他城市的聚居型的地域群落,桐城境内是“满天微星式”分布样态。“星散状态而不是过分集中,使得以家为单位的文化传承在空间分布上相对均衡,这种格局有利于整个区域的文化多方面发展,涵育了整体性的地方文化生态。[23]”这些基层藏书家的名字,就成为理解桐城派深厚基层文化资源和文化氛围的生命标识。

读书是文化人日常生活的一部分,日记多为文化人所记,因此其中充斥着各种各样的读书活动,如何将这些细碎的信息梳理连缀成具有学术高度的系统叙述呢?陆胤分类统计曾国藩稿本日记所载的6529次读书活动,归纳曾国藩日记中读书活动的分布规律和历时变化趋势,并结合曾国藩书信等史料,指出“看读”“校读”等一过式或研究式阅读,主要针对经说、史书、训诂考据、典章制度等类知识性书籍,贯穿曾氏生涯各阶段,体现着道咸以降士大夫在经世风潮下扩充知识边界、把握知识整体的雄心。而“温读”“诵读”等反复阅读或出声涵泳,则集中于夜间,专门用来对治经书本文和诗文选本,在曾氏中年以后成为日益重要的修身功课,以把握知识整体为目标的“自讼”功程逐渐让位于追求内在体验的“自适”调剂,凸显了诗文声调的意义。因此曾国藩日记中的“读法”也具有了思想史和文学史的双重意义。[24]

徐、陆二人的研究都是有机关联外在文献,将日记中散落的信息整合起来,深思细研,在尽量还原的历史场景中凸显重要的学术线索,可谓情境文学史的成功示范。

当然,日记的整合式研究不仅仅是将日记内在的信息关联粘合,更多时候要依赖外部材料的关联,才能对事态有全面把握,入乎其内和出乎其外是分不开的,比如徐文要结合《枞阳县志》等史料,而陆文要结合曾国藩书信等史料。内外联通,日记才能对文学史发挥最大的功用,弥补文学史的诸多缝隙,凸显文学史被遮蔽之处,发现文学史描述不确或错误之处,进而改变文学史的某些叙述。

比如晚清名士高心夔,汪辟疆认为他和王闿运两人“论文谭艺,深相契合……投分至深”[25],将之划为湖湘派的重要诗人,此论几成文学史的定评。但高心夔稿本日记中却明言自己与王氏“议论则多所牾”(咸丰十年十月二日),高氏诗风也与湖湘派差异明显,高氏诗集《高陶堂遗集》所呈现的诗风多幽微玄奥、奇涩镵琢,与王闿运的古雅精严、辞采巨丽差异明显;王闿运也评高心夔“乃思树帜,自异湘吟,尤忌余讲论,矜求新古”(《论同人诗八绝句》小序)。可见将高心夔归为湖湘派是受了汪辟疆论述遮蔽而形成的错误的文学史认识。[26]

最后需要指出的是,近现代文学史受掌故之学和报刊之学影响甚大,其实对于作家作品的叙述存在很多模糊乃至错谬之处。稿本日记不加删饰的排日记事记情,使文学呈现一种原初性和时间感,如果我们能够以专题为线索,前后左右、广泛联系地去阅读稿本日记,那么就可以帮助我们迅速进入情境,廓清不少文学史的迷雾。

余 论

任何一种文献都有自己的有效范围和使用规则,稿本日记虽然是建构情境文学史的重要媒介,但也有自身的局限性。

其一,稿本日记会面临真实性的拷问。中外历史上都确实出现过一些完全伪造的日记,如《景善日记》《希特勒日记》等。即使是那些确系本人书写的稿本日记,虽较刊本能够保持原貌,但也无法断言其完全真实不加修饰。有些修身日记或工作日记,是要拿来给师友或上级检查的,里面未必皆是真实的想法。晚清四大日记之一的李慈铭日记,虽不属于修身日记或工作日记,但其希望将日记作为著作传世,下笔自有考虑。因此鲁迅评价说“从中看不见李慈铭的心,却时时看到一些做作,仿佛受了欺骗”[27]。

其二,稿本日记会面临全面性的拷问。即使稿本日记所记皆未虚矫,也不能保证而且没有必要将每天发生的事件及心理变化全部记录下来,作家总会有选择地记录,记录那些他认为重要或应该记的。像民国大总统徐世昌的稿本日记,很多重要的历史事件及人物都不予记录,反而记录自己读书、写字、作诗、作画等日常功课,看其日记,常有太简略之感。另外,稿本日记因其唯一性,在流传过程中容易散失,今天我们看到的稿本日记多非全貌,而是有所缺损。因此,必须证之以其他文献,方能对当时情形有较全面和深入的了解。[28]

其三,稿本日记会面临正确性的拷问。这里的正确性有两层含义,一是从作家角度而言,日记虽无所不记,但毕竟是一己之闻见,所见可能是假象,所闻可能是流言,利用时仍要小心甄别。二是从读者角度而言,稿本日记有作家自己的书写习惯和书例,且多为行草书写,涂抹亦多,如果不能对其书例和字迹辨识分明,容易郢书燕说,或指鹿为马。比如不少稿本日记也记录他人作品,有时并不注明,只以自己懂得的方式书写(如陈曾寿日记录他人之作往往低两格书写),此处稍不留意,即易出错。

当然,“真实”“全面”“正确”都是相对的,其他文献在层级上可能还不如稿本日记,尽管如此,我们也不应完全被稿本日记牵着走,而应清醒地看到其局限性与适用性。有时稿本日记不载之作品,需要他种文献补充;有时稿本日记录有他人作品,需要细心甄别;有时稿本日记记载简单,需要他种文献加详;有的稿本日记记录有误,需要他种文献辨正;有时稿本日记故意作假,需要他种文献证伪。何况如果仅就文学而言,真正能够给予进入情境文学史切实帮助的,多是那些愿意记录自己作品和文学观念的文人稿本日记,单凭这些有限的资料,显然无法完全揭开情境文学史的大幕。只有保持对其他文献的高度开放,让需要的文献有效参与进来,才能共同汇成情境文学史的动态之流。

另外,情境文学史和史料的丰富性有密切关系。蒋寅在《进入“过程”的文学史研究》中曾说:“当我们面对文学史上的具体时代时,并不是所有对象都为文学史的过程研究提供了可能。……只有明清以后,丰富的历史记载几与档案相埒,而同时档案也最大限度地充实了历史记载,我们才得以从容揭开时间的帷幕,走进文学事件和文学史情境中去。”[29]相较明清,近现代的史料遗存更为丰厚,特别是近现代稿本日记的大量存世,可为建构情境文学史提供诸多便利。当我们将那些被印本提纯、过滤、修改过的作家作品重新植入稿本日记的具体时空,我们便有机会走入情境的文学史,看到那些未曾被扭曲的历史镜像,看到浓妆艳抹前的素颜,镜像如生,素颜天然。

虽然近现代之前,由于史料遗存相对较少,稿本日记更难获得,情境文学史的建构会有诸多困难。即便如此,其研究亦可借助从近现代稿本日记中获得的经验,反推或模拟自身的情境文学史,将文献碎片努力拼合为历史的整体图景,这同样是值得肯定和尝试的一种学术路径。

流水不腐,静止容易带来固化或片面,走入动态的情境始能生生不息。文学绝非被抽离生活的语言艺术,也并非一具审美的空壳,而是生长在悠久历史和复杂社会中的一株大树;走入情境文学史,看到的不应仅仅是脱离枝干、失去生命力、被制成精美标本的艺术花朵,而应是土壤丰美、根深叶茂、繁花似锦的森林全景。在此思维转换的过程中,近现代稿本日记相较于其他时段的日记,更具有操作性;相较于其他文献,更符合建构情境文学史的要求,且可为相关研究提供富有价值的坐标和参照系,因此更加令人期待。

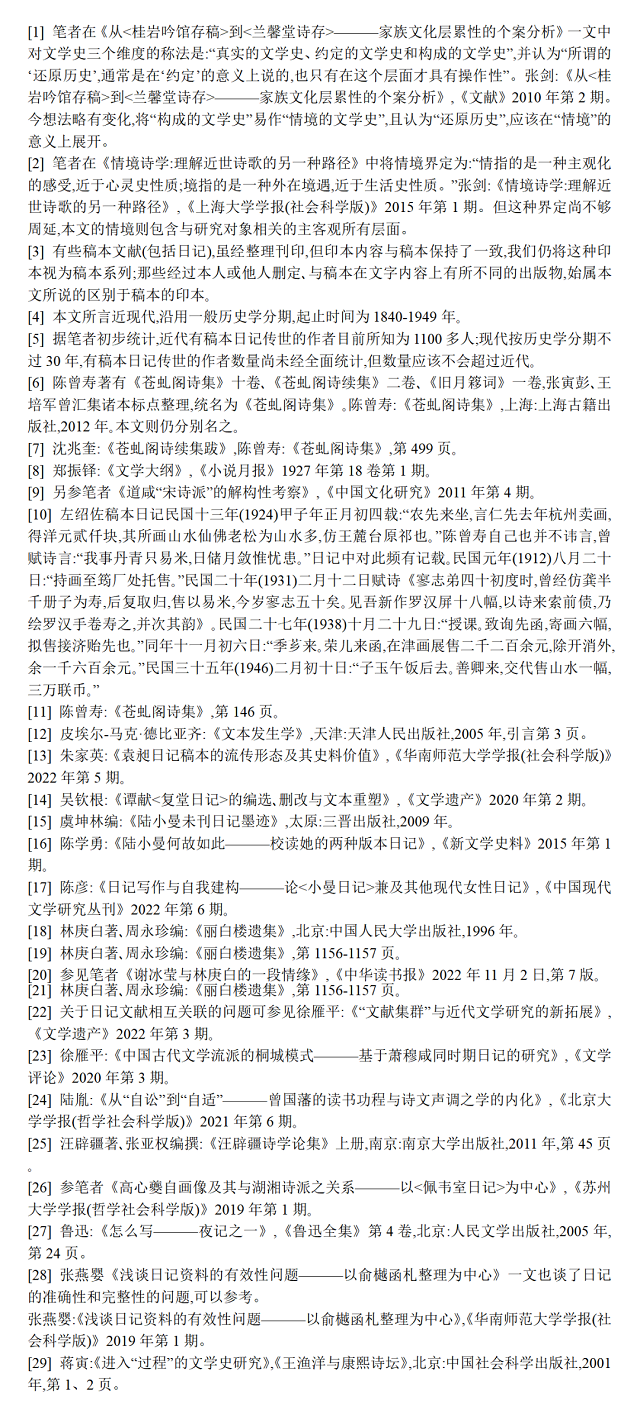

参考文献: