坚净翁——启功先生杂忆

启功为《天衡印存》题诗

一个甲子前的上世纪六十年代,作为文坛、艺坛、鉴坛通才学者的启功先生还不是尽人皆知、如雷贯耳的大名家,但作为他的莫逆之交的我的老师谢稚柳先生时而会与我谈到他,从身世、人品到学问、趣闻,有一次稚柳师说启先生填写一份个人履历,履历中有“专长”一栏,启先生不假思索,仅填了“杂家”两字。这给我留下了不寻常的印象。

一

我初次去拜谒启先生是在1978年初春,稚柳师为我写了引见信。当时启先生居住在北京小乘巷的一间陋室里,他看过稚柳师的翰札后,如同老熟人一般满面笑容地和我亲切聊开了。启先生有着一副弥勒佛的面相,嘴角上的笑容,以及一口抑扬顿挫、仿佛说相声般的“京片子”,瞬间化解了我的紧张情绪,心情放松下来。我从布包里取出刚撰写完的《书法艺术》电影脚本,递到他手里,请他提些意见,他浏览了一下,话题由此移到书法上。我那时少不更事,听他说到王羲之的《兰亭序》便脱口而出:“启老,你在兰亭论辩中,怎么也会说它是假的呢?!”话说出口,我才意识到这是小辈有失分寸的口气,也不是应有的切入角度,况且这又是由老师介绍的初次拜谒,一定会引起启先生的不快。我暗暗自责“嘴上揩油”,信口雌黄。不过出乎我的意料,启先生仅是脸色略微严肃,流露出一丝无奈的笑意,而不在乎我的唐突,说:“天衡啊,没办法,郭老(沫若)写了条子,叫人捎给我,要我写文章表态支持他,我头上还有顶‘右派’的帽子,能不写吗?”启先生诚挚而稍带歉疚的答话,使我对他的品格有了更为深入的认知。

不一会儿他转身打开墙边的木橱,取出薄薄一本线装书让我打开看。我小心地一页页翻读起来,原来这是他悼念前年仙去的夫人章宝琛的诗册,每页上都是他清雅的小楷,每页上都是他真挚的情感,字里、诗里写尽人世间天人永隔、心曲不通的悲切,及对夫人刻骨铭心的怀念。

或许由于启先生与稚柳师的深厚情谊和相互钦慕,爱屋及乌,那天他的兴致极好,与我谈天说地、道古论今,化艰涩为平白,化学问为趣谈,使原本冷寂而四壁空落的陋室,宛若活色生香的温馨园。在我眼里,启先生是位开朗、透明、厚道、实诚的长者,像深广而舒缓的大海,像巍峨而敦实的高山,有一种无法拒绝的亲和力,冥冥中与他有了虽非师生而胜于师生的近三十年的情缘。

二

1979年是西泠印社建社75周年。西泠印社在“停摆”了十五年之后,首次隆重举行大型庆祝活动,启先生应邀来到了杭州。由于他迟到一天,见面后,他先把我拉到一边“摸底”前一天的议程及动态,使我知道整天笑哈哈的他,毕竟是身历百战之人,处事还是非常审慎和周全的。说来有幸,主办方竟然将我安排与他同居一室,那七个夜晚无疑是我一生中最可咀可嚼、最不能忘怀的,因为每次入睡前,关上灯,我俩就海阔天空地神侃起来。我有时请教书画上的疑难,有时闲扯艺坛的一些轶事,而启先生通常晚上的谈兴较浓,不到下半夜二点是绝没有睡意的。我自然不想错过这样“滋补”的机会,便打起精神,聆听他一堂堂别样又精彩的“西泠夜课”。如某天晚上,启先生问起我篆刻上浙派、皖派及齐白石等问题,好似老师考验学生,但启先生的本意是想多了解,这从他后来的谈话中是能明显感受到的。黑灯可壮胆,减少了我的窘迫和紧张,我居然不知深浅地在孔夫子面前读圣经。我从丁敬的浙派评点到邓石如的皖派,乃至赵之谦、吴昌硕,那些见解都得到了他的认同。

又有一个夜晚,他绘声绘色(虽然关了灯,但从声调上能感受得到)跟我谈他与齐白石交往中的趣闻轶事。或许是皇族身份、文化渊源及审美等原因,启先生谈起白石老人没有丝毫顶礼膜拜的成分,他说自己当年二十出头,在一位老辈的推介下前去拜见齐白石,谁知一进宅门就被吓了一大跳,因为他看到的是一口威武硕大且阴森的棺材,毫无精神准备的启先生被吓得不轻。其实,这是齐白石把家乡的习俗带到了旧皇城北京,以丧祈喜,多福多财。虽然事情过去了近五十年,我依然在启先生的谈吐里感受到他当年见到大棺材时内心的恐惧和后来的心有余悸,不禁捂着被子窃笑。这类通天地、连鬼神,生发于民俗低层的诡异而神神叨叨的江湖法术,乃至于白石老道的瞒天过海添寿术,对于做学问的启先生来说当然是不太理解和迷蒙的,好在,随后的拜会,让他与白石翁结下了延续二十多年的艺缘,成为悔乌堂里仅有的一位满腹诗文的入室弟子。

齐白石有一回对启先生赞许金农:“金冬心的词写得好。”博学的启先生却一时想不出一阕金冬心写的好词,遂问齐白石:“何以见得?”白石翁答:“他词写得不好,乾隆爷怎会赐他‘博学鸿词’呢?”启先生心里清楚“博学鸿词”与填词并无关系,听他讲齐白石对“博学鸿词”的误解,可以感觉到他对白石翁的文化修为是有微辞的。

而后启先生问我:齐白石的印章到底刻得如何?我按自己所想作了几点具体剖析:他有自己强烈的个人风格,开创“暴力”篆刻审美的先河,在印史上占有一席之地,然其不足处在于“简单”,简而单、单而薄则少内涵。启先生要我说得具体些,我说,其“主要缺点有三,一则单刀直入,而弃用双刀,少了丰赡浑朴的变化;二则在篆法用字上舍圆就方,便少了方圆相参、刚柔相济的多元妙趣;三则布局章法多采用虚实的斜角对称,其实章法之妙往往妙在有法无法,变幻莫测。区别于西方惯用的左右等长等重的天平秤,中国的单杆吊秤,往往只需移动前端的二纽与前纽,则小小秤砣的挪移,就能力压千斤,篆刻的章法也应如是”。“嘿,天衡,你说得好。齐白石去世后在他靠墙的桌子后面就拣出了一本赵之谦的印谱,他其实骨子里是学赵之谦的。”启先生随后怂恿我说,“你应该把刚才对他印章的看法写成文章,一定很有意义。”

新中国成立后,齐白石在画坛的地位至高无上,他的艺术被推崇备至,臻于尽善尽美,即使篆刻也是如此。既缺乏应有的一分为二,更不能说三道四,是那个时段认知上常犯的通病。因为有启先生的“撑腰”,且事关学术,无关恩怨,我之后斗胆撰写了《不可无一,不可有二——论五百年篆刻流派印章出新》这篇论文,其中有一段即是批评齐氏篆刻的得失,这或许是新中国成立后第一篇公开刊发的“炮轰”齐氏的文章。1981年发表后,得到了学术界尤其是篆刻界的重视,同时也收到了不少齐派膜拜者的信函指责。1983年,我与启老再次相聚西泠,我跟启老说起这篇文章时跟他打趣:“关于齐白石的文章我写了,不过害得我被人骂了,启老您可是难脱关系的幕后策划呀!”他听了我的“抱怨”,竟吐出舌头,朝我笑着做了一个罕见的“鬼脸”。嘿,我彼时被逗笑了,这表情包能出现在这样的大学者身上,真是难得呀!

1984年西泠印社春季雅集,启先生也来了。他特意带了一枝罕见的鸡毫笔赠我,这类笔其实作为品种犹可,书写起来却极难驾驭。我得寸进尺地戏言:谢谢礼物,但我更想求您一张用这笔书写的墨宝。启先生竟抽纸蘸墨,立马挥毫写了自撰的“三代吉金谁见夏物,削去一横庶得其实”句赠我。不可思议的是,这笔在他的腕底居然运用得得心应手,较之平时更见精彩,谚曰“好将不挑枪”,信然。

这次雅集,稚柳师也来到杭州,两老相见分外热闹,我有幸晨起或暮间陪他俩漫步湖畔。西湖的初春,天青如洗,湖水潋滟,岸侧柳丝依依,远处空蒙的山色则青黛含翠。面对如此美景,两老走着走着即兴吟起古人的诗句来。启先生吟“水光潋滟晴方好”,稚柳师接“山色空蒙雨亦奇”;启先生吟“乱花渐欲迷人眼”,稚柳师接“浅草才能没马蹄”。漫步间稚柳师又吟了欧阳修《采桑子》中的“天容水色西湖好,云物俱鲜”,启先生不假思索地接上“鸥鹭闲眠,应惯寻常听管弦”。两老就这样走了一路,撒落了一路的画意诗情。斯文、闲适、高迈,呈现的是一派古高士的倜傥风流。这虽是40年前情景,仿佛犹在眼前,今天看来或许已成为空谷绝响了。

三

1988年中国书法家协会换届改选,大家都已知道启先生将担任书协主席。改选那天我到得比较早,就找了会场最后排的角落坐下,突然肩头被人拍了一下,我回头一看,竟然是启先生,我赶紧热情地向他表示祝贺,没想到他把我向里推了一推,坐下后将手掌支到我的耳边,与我咬起了耳朵。他非常冷峻,掏心掏肺地说了些话,直白、沉重且犀利,直击当时书坛的弊病。后来我想,或许启先生知道,在既往那动乱荒唐的十年中,我从未检举、揭发、批斗过一位艺坛的同道和众多的师长,相反混迹其间“丧失阶级立场”,所以他深信我不会将他的话传布扩散,而他的话几十年来也始终埋藏在我的心底。沉默不是忘却,无言不是淡释,时至今日,再来回顾那段“耳边风”,咀嚼他的那番话,启先生能不设防,无顾忌地与我一吐真言,足见他的刚贞清澈的学者本色,我一直感恩启先生对我的信赖。

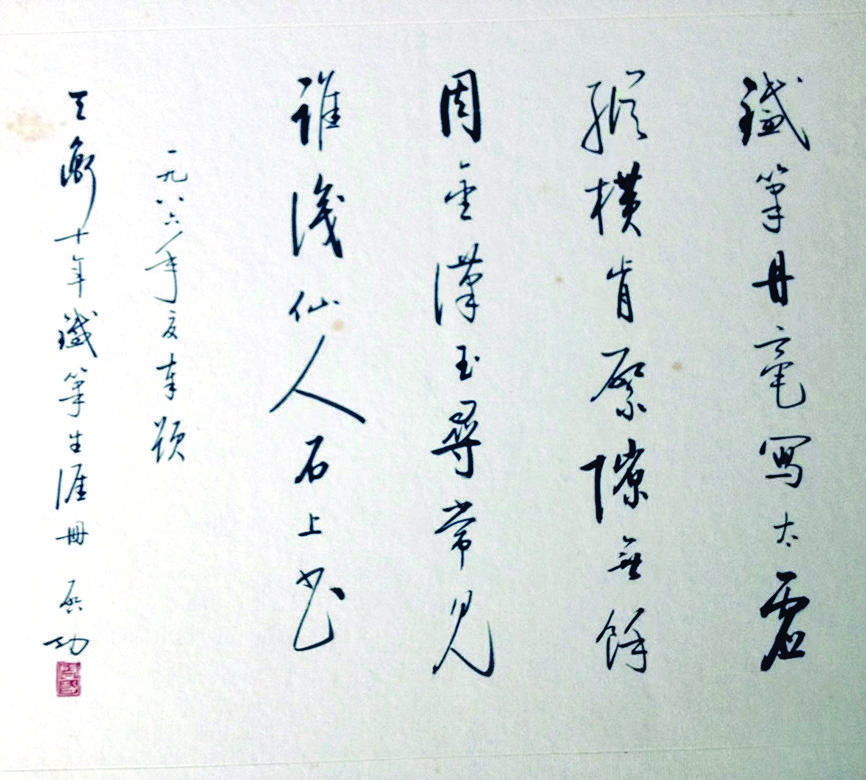

我与启先生南北相望,离多聚少,但疏而不远,隔膜全无,启先生的真性情、真心话、真感情是不受冷热亲疏和时空影响的。在1986年,启先生赐题《天衡印存》诗一首:“铁笔丹毫写太虚,纵横肯綮隙无余。周金汉玉寻常见,谁识仙人石上书?”可见一个长者对后辈深情的鼓励。不过有一次他来上海,我拿了习作请他指导,他看了我的习作后又谛视着我,笑眯眯地只说了三个字:“拿破仑。”我听得云里雾里,可惜当时来了访客,未及释解,至今成谜,憾甚。

时光匆匆,启先生驾鹤南天18年了,带走了他的音容笑貌,他的学问智慧,和他有趣而高贵的灵魂,令我悲痛。他留下了举世瞩目的成就和品格,这成就和品格是不朽的,这又是大可欣慰的。

启先生,一个时代知行合一的大学问家;启先生,一个为大众不遗余力弘扬传播经典艺文的师长。古往今来,要把这两端合二而一是那么的难能,启先生做到了。他在晚年,以著书立说的石砚上有旧铭“一拳之石取其坚,一勺之水取其净”,颜其居为“坚净斋”,也自号坚净翁。启先生九十多年的人生,早中岁历经坎坷,而能坚韧不摧,晚年享大名,多利益之诱,而能洁净不污,就是对坚、净两字最好的阐释和践行。

二○二三年八月于华山