菲利普·韦斯×王宏图:人类世写作与文学“乌托邦”

【编者按】

近日,华东师范大学出版社推出了奥地利作家菲利普·韦斯的五卷本小说《人坐在世界的边缘,笑》,这是一部人类世小说的新奇之作。此前,作者曾来上海举办新书活动,并与复旦大学王宏图教授就新书进行了一场对谈,本文整理摘编自对谈内容。

菲利普·韦斯:我的小说德文原版是2018年由苏尔坎普出版社出版的,当年在法兰克福书展上展出了。经过漫长的5年的等待时间,今天终于能够来到上海跟大家见面,非常感谢译者陈早能够为我的小说做出这么棒的中文翻译,我今天也非常高兴能够把中文版介绍给大家。

今天对谈的主题是人类自己文学生成的环境,我现在会做一个简短的介绍。这个其实不仅涉及我的小说,而且涉及多个方面。

首先给大家看第一幅图片,这幅画是弗拉马利翁在十九世纪创作的一幅木刻版画,它是在法国出版的一个木刻画。这幅画的德语名字是叫《世界边缘的漫游者》,我的小说题目灵感正是来源于此。这幅画显示的是,一个传教士在地球上到处行走,他走到了一块天地衔接在一起的地方。他就把自己的脑袋伸出了这个天地之间的缝隙,把自己的目光投向天穹之际,也就是看到了世界之外。对于我来说,这幅画所展现的正是人类参与自己边际的一个原动力。这样的一个超越边际的原动力,把人类引向了一个深渊,也把整个世界引向了一个深渊。

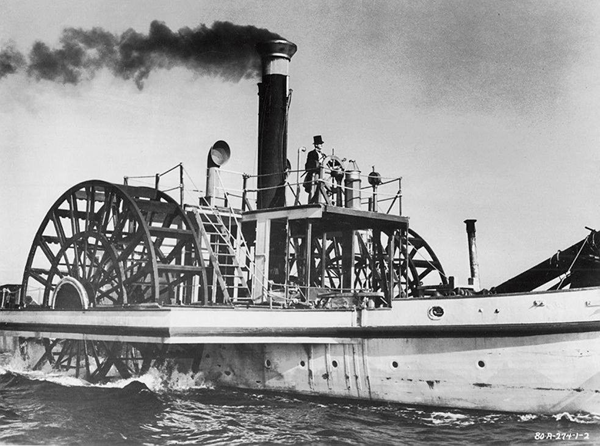

第二幅我想给大家展示的图,是凡尔纳的作品《八十天环游地球》里的一幅图。中国的著名作家鲁迅曾翻译过这部小说。我不知道在座各位有没有读过这本书,这个故事讲的是英国一位叫福格的绅士,他跟俱乐部里的朋友们打赌,在80天内可以环游地球一周,这在当时来说是现象级的速度。他来到了美国,他却在那里找不到一个可以保障能渡过大西洋到达彼岸的轮船。他就租了图片上看到的这个蒸汽机,他航行到大西洋中途的时候发现燃料用完了。福格是一个非常有钱的人,他就在海中央买了一条船,命所有人把这条船上可以燃烧的东西都扔进锅炉里面燃烧,这是一个自我燃烧的意向。那么在我的解读里面,这是对我们现代社会的一个隐喻,也就是我们将会把整个人类文明引向一个深渊。

最后一个是2014年由奥斯特·伦德导演的一部电影,这个短片是展示我们日常失控的场景,在这个危机场景里,人们还用智能手机去拍摄,直到意识到这是一个巨大的灾难,却为时已晚。

这其实是我的文学创作、我写作的一个起点。有一位法国的评论家说,这个世界的毁灭是个假设。正是基于这个假设,我在进行我的一系列文学创作。

王宏图:韦斯的这部小说《人坐在世界的边缘,笑》的艺术形式独树一帜,函套中有五本书,其中四本是文字读本,一本是漫画。五本以五个人物的叙述视角,构成了多声部的复调叙述;同时文字文本与图像文本并置共存,构成了一个跨媒体的宏阔叙述,以书写当今世界的疯狂和人们的恐惧,就像韦斯在一次访谈中提到的,人们不知道这个世界会不会最后继续存在下去。小说从当今世界的生态危机入手,触及1870年以来一百多年世界的风云变迁,从资本主义、工业化到劳工运动,从殖民主义到妇女运动,从社会进步到民族国家,它让我们想起了墨西哥作家富恩特斯的长篇小说《我们的土地》和智利作家波拉尼奥的《2666》,人们用“全景小说”这个术语来定义这些小说。而韦斯的这个小说也具备“全景小说”的气象。你能给我们介绍一下你在创作这部小说时的文学追求吗?

菲利普·韦斯:在回答这个问题之前,我想再谈一下我这部小说的叙述形式。这部小说的确如刚才王教授所介绍的由五个不同视角组成,它是由五个虚构主人公作为它们的作者。其实也没有先后顺序的,如果在谷歌上面搜索这部小说的话,它的关键词之一就是顺序,也就是说绝大部分读者不知道用什么样的先后顺序来读这本小说。

其实这本小说可以用不同顺序来阅读,我们可以按照一般的时间顺序来阅读,也可以打乱先后次序,也可以选择性地进行阅读,这都是可以的。比如说里面有一卷是来自19世纪的百科全书,有一卷是经典小说的形式,还有一卷是哲学家的手记,还有一卷是日本小男孩的录音转稿,还有一卷就是刚才说到的日本漫画。这五个视角一起构成了我创造的这个文学世界,我所关心的并不是用什么样的顺序进行写作,而是怎么样进行全景写作。问题就是我们怎么展现和把握我们的现实,我们可以想象一下,如果有一天有一个巨大的物体从天而降,也不知道这个物体是什么东西。可能站在一边的人会说,这个东西是绿色的,里面带一点蓝色,它就像一座大教堂。如果站在这个巨大物里边,另外一边太阳光线的照射是不一样的,大家就会觉得这个物体是一座蓝色的山。而如果有一位哲学家爬上这个物体的顶部,那么他就会发现其实这个物体是包含所有颜色的,它是整个宇宙颜色的缩影。这个物体其实就是我们的现实,只有把各个面都聚集到一起的时候,我们才能看到现实的全部。我们说我们是一个全球化的失语者,其实我们不知道用什么样的语言来描述我们这个世界。

我现在来回应一下刚才王教授提到的全景小说的问题。在德国浪漫主义文学里有一个理念,就是文学要展现世界的整体性。这个理念源自黑格尔,他对于古典哲学里的对立观进行了超越,其实我的这个世界有一个依恋性、整体性的存在。德语里,小说(德语为roman)一词源自浪漫主义(romantic)这个词,所以我认为这部小说也有陆续展现世界的全体性。“整体性”在20世纪已被德语文学抛之脑后了,人们会认为整体性其实是不存在的,而且它是很危险的创作模式。我现在尝试反驳14世纪以来的文学思潮,重新呈现世界的整体性。

王宏图:德语文学有着和英国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯等欧洲国家文学不同的风貌和气质,浓烈的哲理性是其醒目的特色。奥地利的德语文学在当今德语文学的版图中占据了半壁江山,像2004年和2019年诺贝尔文学奖得主耶利内克和汉德克是其中的代表性作家。上世纪奥地利作家罗伯特·穆齐尔所著的《没有个性的人》是一部思维小说,它聚焦了20世纪初奥地利社会的精神状态。这部作品着意探索“向可能性边缘的旅行”,一次朝向“千年王国”的朝圣。韦斯的作品也有着浓重的哲理性和思想探索的意味,特别是其中第三部《手记》充分体现了这一点,它对宇宙、生命和生态系统的探索充满了大量的知识术语和理论思考。《手记》以气象科学家的视角反思人类的处境,我想问菲利普·韦斯先生,奥地利德语文学的传统对你有什么影响和启示?霍夫曼斯塔尔、穆齐尔、耶利内克等作家是不是对你有影响?

菲利普·韦斯:奥地利文学里面很重要的一点就是对语言的反思,在欧洲,对语言进行反思的哲学思潮有悠久的历史。在奥地利有三个根源,第一个是天主教宗教根源方面的影响。我小时候也是一个天主教的信徒,也需要到教堂去做礼拜,我也有天主教影响之下的宇宙观。第二个根源来源于哈布斯堡王朝的官方语言,这是具有官僚色彩的语言。第三个根源来源于纳粹的宣传语言,从霍夫曼斯塔尔开始,奥地利文学会对这样一种充满暴力和谎言的语言进行反思。

霍夫曼斯塔尔他就说,抽象的语言存在的哲理就像发霉的蘑菇一样。有一位法国作家也有这样的观点,就是说语言是能够让我们不用去直面这个世界的。比如说当读到“树”这个词的时候,我们通常不会看到树的摇曳,还有太阳光影的摇动,所以奥地利作家觉得对语言的反思比用语言叙述更加重要。语言的重要性,在耶利内克、穆齐尔等奥地利作家的作品里面也是有所体现的。我非常重视语言的节奏性和旋律性,每一种语言都是一个世界观的体现。

王宏图:另外,大家可以看到韦斯先生这部小说最鲜明的一处,在于他的生态学视角,他跳出了人类中心主义的狭隘偏见,从宇宙生态的宏阔视野,到当今世界的种种危机。这样一种对于地球脆弱的生态系统的危机感已席卷全球。但需要指出的是,在工业化之前人类也面临多次由于气候骤变而导致的急剧的社会变化与重组。如果把视野扩展到整个地球的自然演化历程,生态灾变一次次发生,它们无法被视为人类活动的结果,那时智人还没有出现。人们发现,在欧洲中世纪,在多个特定年代,人们笼罩在末日论的悲观绝望中,特别是在公元千年、千禧年期间,人们就觉得这个世界要毁灭了。整个人类历史上的饥荒、战争,这种血腥的场景时有发生。生态主义成为在全球各地关注的话题,气候骤变导致急遽的社会变化,人类和地球很有可能毁灭。从另一个角度来说,今天的生活似乎又在欣欣向荣,某种程度上比以往任何时候都更安逸稳定。斯洛文尼亚思想家齐泽克曾经说过,“想象世界的末日比想象资本主义终结更容易”,那么,韦斯先生想要展现何种世界图景?

菲利普·韦斯:我现在想请陈早和我一起朗读一段这本小说里的选段,这段选段也正好是对王教授问题的回应。这个选段出自第三卷尚塔尔的《手记》,是一位气象研究学者的视角写的。

倘若50亿年前,在银河内部,在靠近其中心那致密、湍回的区域,一颗怪异的恒星未曾爆炸,倘若这有着两万颗恒星之光的宇宙热核弹未曾通过它的震波压缩旋转的星际云、未曾把放射性尘埃的重元素散布其中,倘若星云并未在自身质量下随即坍塌,倘若它后来未曾作为太阳、踏上荒唐之旅、向银河外漂泊而去,倘若它未曾如此横穿星系的巨大旋臂,倘若它最终没有到达无比空旷的旋臂边缘区、没有落入它如今仍在其中的局部囊泡,倘若星尘的重元素未曾在太阳系内部凝聚为行星,倘若45亿年前与火星等大的微型行星忒亚未曾与原-地球相撞,倘若这次撞击未曾融化地球、未曾令其元素相混,倘若地球未曾吞并忒亚的铁核,倘若几十亿年来行星内部并非滚烫熔融,倘若大陆并未因此在其表面漂移,倘若月亮未曾在撞击中诞生,倘若取决于月亮的潮汐未曾亘古永世地减慢着地球的古怪自转,倘若并未因此出现生命,倘若生命未曾在寒武纪创造出性和死以及万物相杀的战争,倘若很久之后,在地球诞生的热量推动下漂移的印度次大陆未曾撞击亚欧板块,倘若喜马拉雅和青藏高原并未因此向天空隆起几千米,倘若后患无穷的气候变化并未因之而起,倘若海平面未曾下沉200米,倘若地中海并未干涸成盐湖盆地,倘若东非雨林并未大面积消失,倘若非洲的灵长类动物并未陷入巨大的演化压力,倘若东非裂谷实验室中反复无常的环境未曾选择人类这种颇有前途的怪物,那么这个太过冗长的句子就永远不会被写出,也不会被您读到。

所以,一个在此滔滔不绝的怪物说:要是另一种结果就好了。

这个宇宙生态学是一个非常好、非常有意思的词,刚才朗读的选段里可以看到尚塔尔对于自己在宇宙中的定位和认识是怎么样的,这其实是一种创造性的毁灭,我不知道大家有没有听过这个概念。这让我想到《淮南子》里面讲关于幸与不幸的道理,讲的是塞翁失马焉知非福的故事。我的这个小说的一个中心视角是2011年福岛核事故,这其实是我们现代社会失控的一个隐喻。我想说的是我们现在处在一个非常不稳定的状态,人类既有毁灭这个星球的能力,也有逃离这个星球的能力,人目前看起来似乎是能力非常强的一个物种。

我想再给大家讲一个古希腊的神话故事。创世之初,众神之神宙斯让厄毗米修斯给地球上所有的物种赋予一种能力。比如说他给有的物种赋予强大的力量,给有的物种赋予一个快速的奔跑速度,给有的物种赋予坚硬的外壳。其实只有一个物种没有得到任何一种能力,这就是人类,人类自打出生、来到这个世界上,他是很弱小的,他没有获得任何一种超能力。厄毗米修斯的兄弟普罗米修斯就到天上把火和智慧偷来给了人类,所以人类只有依靠自己的聪明智慧才能够解救自己。这个故事还有后半段,也就是宙斯非常生气,宙斯生气之后就把潘多拉派到世界上,带上她的宝盒,人类打开这个宝盒就把所有不好的负面信息传播到这个世上。最后还有一个就是希望,趁希望没有出来时,潘多拉将盒子盖上了。我们人类拥有着希望的原因是人类拥有语言。语言能够把人类从现实里面解放出来,人类通过语言不仅能够呈现这个世界的现实,还能够呈现这个世界将会是什么样子的,也就是我们拥有强大的想象力,这个就是我个人的一个希望的源泉,也就是我想通过叙事带给这个世界的。

王宏图:从一篇访谈中,我看到,韦斯认为文学的一大功能在于探讨另一种世界存在的可能性,那是一种什么样的可能性?联想到韦斯在访谈中提到面对世界的疯狂,人们需要减速,需要慢下来,那另一种可能性 (或者说另一种乌托邦) 的新型世界中,人们要节制自己的欲望,更多地顺从自然生活,以期保持生态系统的平衡与安全。但这种乌托邦是不是会遭遇到人性上的困难?17世纪法国思想家帕斯卡认为:“对于人,没有什么会比完全止息——没有激情,没有事务,没有寄托,没有什么可做——更难以忍受。”在这种静态中,人会鲜明地意识到“他的虚无、他的寂寞、他的不足、他的依赖、他的空虑”,灵魂深处会无法抑制地涌现“烦恼、黑暗、悲伤、懊恼、怨恨、绝望”。那韦斯先生认为的这种另外一个世界存在的可能性,与我们现存的生存状态相比,优势在哪儿呢?另一种可能性是不是一个宗教意义上的彼岸世界?

菲利普·韦斯:宗教意义上的视角,其实我觉得在我的小说里面是不存在的。我在这部小说里展示的“乌托邦”,其实是一种变身意义上的变化。我在来中国的旅途中读了《庄子》,我读到一个适合回答这个问题的寓言。庄子在这个寓言里说,井底之蛙,它是无法看到这个世界的全貌的,夏虫不可以语冰,如是,它就不知道什么是“道”,比如河伯只能看到自己所处的那条河。我在小说里展示了各种不同的视角,有一个日本小男孩的视角,也有一个来自19世纪法国女性的视角。我给自己提的问题其实是我们如果换作是别人的话,那将会是怎么样的。

对我来说,文学是一种移情的“器官”,它可以帮我们变身成为另外一个人。现在欧洲有一个非常热门的讨论话题,就是所谓的身份政治。有的时候是一些象征性的暴力,过去或许只是男人来定义女性,某一个权威人士就能够代表一个群体,他拥有话语权,能够代表这些人来发言。而现在人人都能够为自己发声,这是一个好事情,这里面其实也有一个负面的影响,就是每一个个体都成为一座“孤岛”。我的小说里通常是反其道而行之,一个成年人也可以通过一个小孩子的视角来看世界,一个男人也可以通过一个女人的视角来看世界。比如我是一个欧洲人,我也可以通过一个日本人的视角来看世界。也就是通过语言的力量,把自己变成不同身份的人,我们就不像那个被诅咒的井底之蛙一样,它只能从井底下看到头顶的这一片天空,这就是我在作品中展示的“乌托邦”。

王宏图:韦斯漫游过世界很多地方,各民族、各地域间文化的交流是不是您构拟乌托邦世界的动力?人们曾经天真地相信,不同文化、不同民族成员的交流能有效地增进相互间的了解,促进彼此的信任,会更和谐地生活在同一片天空下。但有时候,交流的增多并不能带来和平和安宁,随着交流的增多,人们对另一方了解得越多,先前抱有的幻想会消失,由于生活方式和价值观念的不同会滋生出更多的敌意和对抗,这也是一种常态。不同地域和文化族群间的容忍与和平共存应建立在什么样的基石之上,您怎么看这个问题?

菲利普·韦斯:我觉得您说的憎恨,其实是来自一个事例,或者力量的不均衡,还有就是沟通的失败。当我们不能理解对方的时候,我们就会产生憎恨。我在中国二十世纪出的漫画里有看到一个非常有意思的图片,这个漫画展示的是一个中国的学者和一个欧洲的学者,还有一个望远镜。这位中国学者就正确使用这个望远镜来看,站在望远镜另外一头的欧洲学者,就在望远镜的另外一端来看,所以他是什么也看不到的。这个漫画展示的就是中西方之间的不平等性。在过去几个世纪里,中国人对欧洲是有正确的认识和理解的,反过来欧洲人对中国充满了各种误解。

为了不产生相互的憎恨,双方平等是非常重要的。在我的新一部小说里,我会更进一步来写十多个地方不同人的不同视角,一直以来我非常感兴趣的问题其实是我们怎么理解现实以外的世界。第一个能够解决我这个问题的方式就是旅行,我从我的家乡出发去到别的地方,然后开始去对话,我尝试理解我世界以外的东西。当然我在开始倾听的时候也在打开自己的世界,我非常惊讶于我在听人家讲自己故事的时候,我自己内部能够发生多巴胺的改变。当时我们还不知道自己其实开始在理解整个世界和整个宇宙,这个其实也是我们一个对内的反思。通过这样的对话,我们就能够了解生活现实世界以外的世界。