克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛《反抗的忧郁》:他们从黑暗中生还

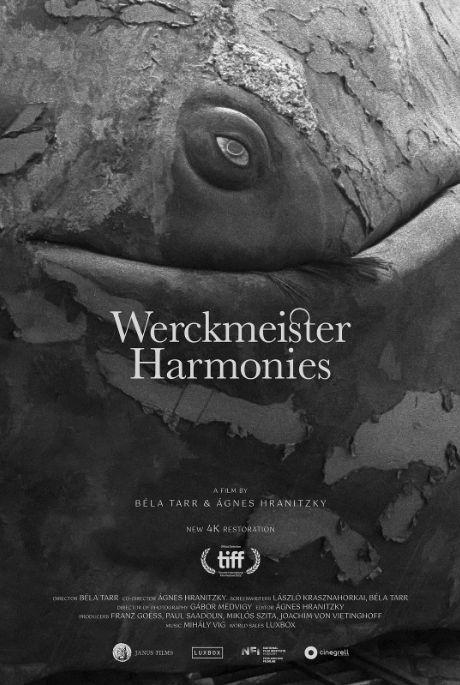

当世界上最大的巨鲸来到了一座闭塞的匈牙利小镇上,一夕之间,集体的压抑走向了失序的疯狂……很多人最初都是通过贝拉·塔尔的电影《鲸鱼马戏团》(2000)看到了这个摄人心魄的故事;电影由三十九个调度精巧的长镜头组成,像一束忧郁的目光追随着历史暴力的进程,我们完整地目睹了一则沉重而怪诞的东欧政治寓言。

电影改编自匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛创作于1989年的长篇小说,中文版的首次引进,让我们终于窥见了这个故事的原始样貌。2015年,克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛获国际布克奖,颁奖词称赞他以“非凡的热情和表现力,抓住了当今世界各种生存状态,刻画了那些可怕、怪异、滑稽,抑或令人震惊又美丽的生存纹理。”英国评论家詹姆斯·伍德则以一种面对“邪典般的兴奋”来钻研这位以艰深长句著名的作家。

《反抗的忧郁》

(匈) 克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛著 余泽民 译

浙江文艺出版社 2023年6月

与其说拉斯洛以令人眩晕的超长句式、不分段的绵密叙述构造了一种奇异的小说美学,毋宁说通过这些语言的密林,拉斯洛为我们展示了一种能够亲自置身其中的生存氛围,其中,焦虑不安的情绪、汪洋恣肆的想象、一本正经的思辨和荒诞不经的行为相继奔涌而出,形成了一幅悲惨至极,却又令人忍俊不禁的喜剧情境。比如,在《反抗的忧郁》开头,人们在寒夜里等待一列迟到了太久的火车:

这时候不管发生什么都有可能,哪怕所有的房门都不再打开,地里的麦子朝土里生长,因为就毁灭性的伤害而言,只有其表征可能被察觉,但是其根本原因总是隐秘难测,无法捕捉,所以人们别无办法,只能紧紧抓住一切所能抓住的可能,就像此时此刻旅客们站在村头小火车站所做的这样,他们全都抱着一个“能够占据一个自己有权占据,但是总体数量有限的座位”的愿望,一哄而上地抢着去拉那些已被冻得很难拉开的车厢铁门。

一个句子同时容纳了人对于政治生活的绝望和对于生存本能的激情。而拉斯洛将这一切转化为对于语言的激情——并非为了创造意义,而是为了体验迷失,为了身处那撕扯着人类精神和身体的错乱现实——在阅读的过程中,我们一次次经历着语言的激情转化为对于现实的无力感,在意义无数次的落空之后,我们认出这失落感正是关于我们自身生存的疯狂启示。苏珊·桑塔格曾说拉斯洛是写“现代启示录”的匈牙利大师,而在拉斯洛的作品序列里,《反抗的忧郁》是最具末日启示录气息的一部,小说创作于1989年,那一年苏联解体东欧变革,在怪诞的匈牙利历史成为过去之际。拉斯洛却在小说题词中提提醒人们:“过去,但并未消逝。”

《鲸鱼马戏团》电影海报

01

小镇上的音乐家艾斯泰尔先生已经离群索居多年。在他那充满政治野心的妻子离家以后,只有小镇上的邮递员瓦卢什卡自愿照顾着这位德高望重的智者。艾斯泰尔经过漫长的对于音乐史的沉思,渐渐形成了一种“音乐抵抗”理论,他认为音乐学的发展是一段可悲的历史,巴洛克时期的音乐理论家安德烈亚斯·韦克麦斯特发明的和声原则造成了“意义重大的哲学问题”,自那以后,即使是人类创作出的最伟大的音乐也偏离了纯净的音程,这正是人类失败的证据。这使得埃斯泰尔对于艺术的信念崩塌了。

“信念,艾斯泰尔认识到自己的愚蠢,信念并不意味着要相信什么,而是要相信一切其实并且是我们看上去的样子。音乐也如此,并非是对我们更好的自己和更好的世界的认知和表述,而是对我们无可救药的自我和一个不幸世界的掩饰,甚至以扭曲的方式予以否定:是无效的疗法,是麻醉人的酒。”

在艾斯泰尔遁入虚无时,他唯一的倾听者,年轻的瓦卢什卡则痴迷于宇宙转运的奇迹,并不能理解艾斯泰尔晦涩的理论。然而,这并没有妨碍他们之间的友谊。在艾斯泰尔眼里,瓦卢什卡仿佛一个纯净的“天使”,而在小镇居民眼里,甚至瓦卢什卡的母亲眼里,这个每天不知疲惫地行进在自己内心世界的人,只是个无可救药的“白痴”。然而正是这个纯洁的“白痴”,成为了政治骗局中被利用的关键角色,他卷入了鲸鱼马戏团带来的暴动中,见证了革命的真相,却因此最终被关进精神病院,放逐到人类社会之外。

某种程度上,这个故事像是克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛对其前作《撒旦探戈》的一次重写。拉斯洛重新阐释了“伪先知”在人类历史中扮演的关键角色。在《撒旦探戈》中,一个迷人的骗子为绝望的小镇居民带来了虚假的希望;而在《反抗的忧郁》中,令众人陷入革命狂热的“王子”是个无人见过的畸形儿,它仿佛衍生自人们内心的欲望和幻想。而暗中操纵一切的野心家艾斯泰尔夫人,并无任何魔力,沦为了纯粹的丑角。至于人们反抗的狂热,被争夺权力的政治家利用,成为一场彻底的历史闹剧。

拉斯洛曾这样解释过他的作品的基调:“我觉得,没有什么理性的原因可以让我快乐起来,当我回顾人类的历史,有时我觉得是一出喜剧,但是这喜剧让我哭泣;有时又觉得它是一出悲剧,而这悲剧却让我微笑。”

02

《反抗的忧郁》中,神秘浩瀚的天体(历史)循环规则和卑琐冷漠的政治运作机制,形成了令人惊骇的反差。在小说结尾,当艾斯泰尔夫人欢天喜地的接管一地废墟的新世界,在牺牲者的葬礼上把“无辜的逝者”塑造为“时代的英雄”;我们的主人公艾斯泰尔则放弃了他的“音乐抵抗”理论,陪伴着精神病院中陷入沉默的瓦卢什卡。历史在开始了新一轮的循环,正如瓦卢什卡早已意识到那样:

在他的心里缺乏任何参照,也缺乏进行阐释的外在驱动力,他并不渴望用这 个“寂静的宇宙纺锤”缜密而纯粹的运转一次又一次地衡量自己,因为他确切地知道:他对宇宙付出的巨大关注,并不意味着宇宙会毫无条件地回报他。当他看透了这一点,也就理解了地球和自己生活的这段城市,因为根据他的经验,每段历史,每次时间,每个动作和每个意图,在这里都只是根据自身规律的不断重复。

这是一则关于人类境况的永恒故事。故事开头,瓦卢什卡在酒吧里向他的同伴们展示天体如何运行,在日食制造的绝对黑暗之后,在令人恐惧的万籁俱寂之后,太阳会再次升起,照亮所有被吞噬的人们,他们会从黑暗中生还。而故事的结尾,当太阳照常升起,人类最纯净的心灵和最杰出的头脑,丧去了历史循环会带来希望的最后信念。

在电影《鲸鱼马戏团》最后一镜中,从暴动中幸存下来的音乐家艾斯泰尔来到清晨的广场上,独自一人面对着巨鲸的尸骸。我们发现,这个庞然大物既非昔日令人敬畏的“莫比·迪克”式神奇造物,也不是《圣经》中的“利维坦”,而只是一具腐烂发臭的巨型尸骸。而在小说的结尾,拉斯洛用了五页篇幅来详细讲述尸体如此被自然分解,彻底消失的过程。这巨大的尸骸就是今天的人类所拥有的历史遗产,即使死去了,仍然不断地释放着致命的能量。因此人们仍然需要讲述这个引人沉思的故事。因为过去,并未真的过去。