慕津锋:我与诗人屠岸先生的交往

2023年是屠岸先生诞辰一百周年,先生离开我们已经6年,但他的朋友们从未忘记过他,中国当代文学也从未忘记过他。作为我国当代文坛著名诗人、翻译家、编辑家,屠岸先生留给人们的印迹是那样深刻。他是那样的温文尔雅,与他谈话,完全是一种美丽的精神享受。

作为他的小友,我与先生的相识,源于2000年中国现代文学馆搬到芍药居新馆。那时,我有位同事从事诗歌研究,我在文学馆从事征集工作。一次在文学馆举办的文学会议上,经过那位同事引荐,我得以认识屠岸先生。现在一想,那已是23年前的事情了。当年青涩的小慕,也已变成四十多的“老慕”。时光真是逝者如斯。

一

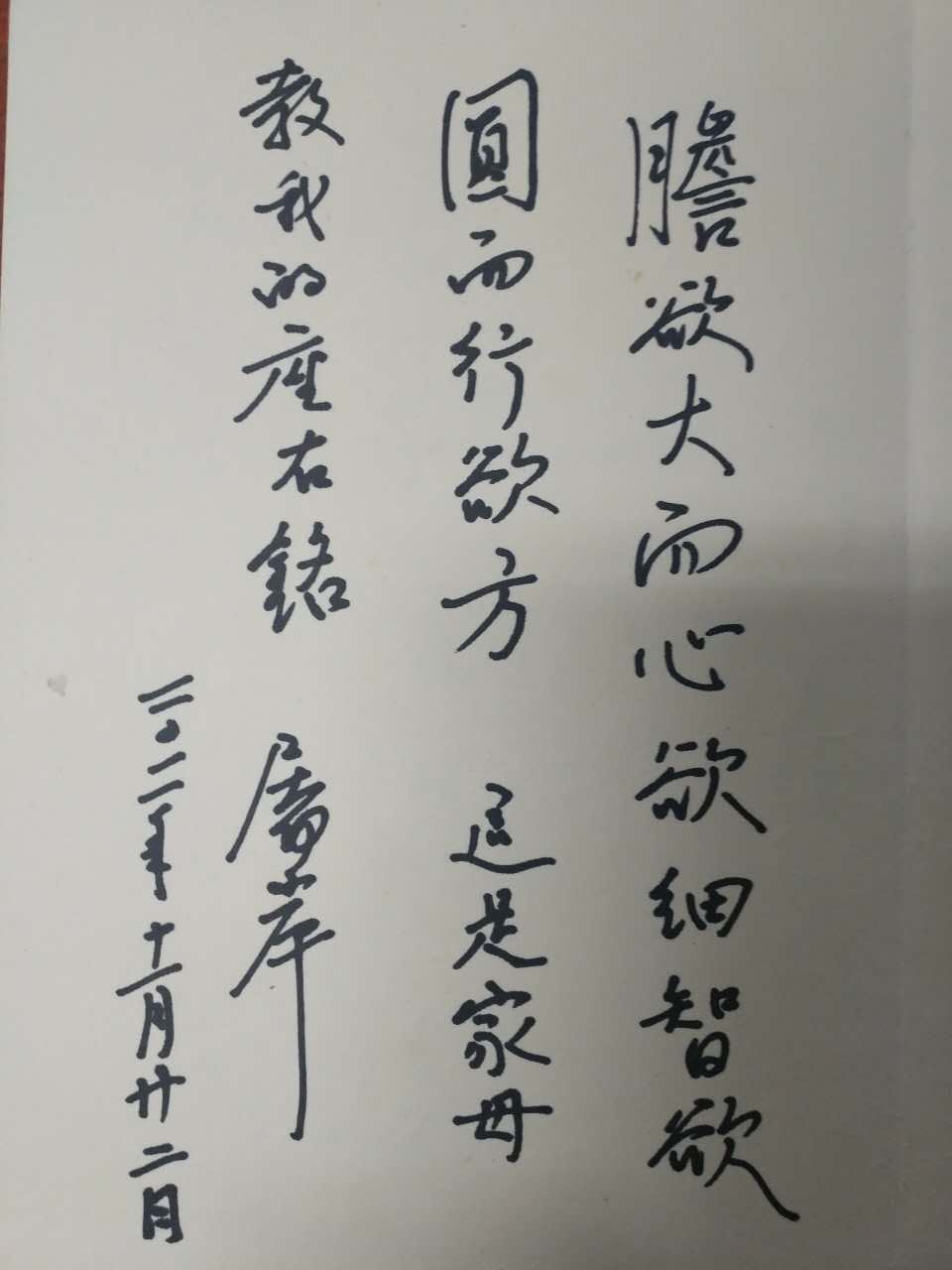

“胆欲大而心欲细智欲圆而行欲方 这是家母教我的座右铭 屠岸 二0一一年十一月二二日”

这是屠岸先生2011年冬,在参加中国作家协会第八次全国代表大会时,为我写下的一句话。当时我想请相识的老作家们每人给我写句话,收集成册、留做纪念。因为有些老作家岁数已经很大,下一个五年后的大会他们能不能再来北京,谁都不可预知。

我现在依旧记得屠岸老师在接受我的邀请后,首先认真地读起四川马老(马识途)为我写的那句诗:“为天下立言乃真名士 能耐大寂寞是好作家”。当看到马老为我册页所题《嘉言集》时,屠岸老师说:“既然是《嘉言集》,我要好好想想写点什么给你?”屠岸先生思考了很长时间,最终提笔极为认真地为我写下了这句话。写毕,屠老告诉我,这是他母亲在他小时候,常教导他的一句话。他一生都在遵循着母亲的这句教诲,不敢忘记。

说句真心话,当时我对于这句话的来历并不了解,对其确切含义,也不是十分清楚,只能大致感觉这句话的意思。后来,我翻阅了相关资料,知道其最早源于《淮南子·卷九主术训》:凡人之论,心欲小而志欲大,智欲员而行欲方,能欲多而事欲鲜。而最终说出此句的则是唐代孙思邈。这是他对卢照邻所说的一句话。( 《大唐新语·隐逸》,﹝孙思邈﹞又曰:“胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方。”)此句的含义是,“胆量要大,心思要细密;智谋要圆通,行为要端正。”

那一年,屠岸老师恰至米寿(八十八岁),却依旧清晰记得小时母亲对他的教诲,可见母亲在他心中是有着多么大的影响。

屠老的母亲屠时(字成俊)是一位受过现代女子师范教育的知识女性,她同时又深受家庭传统文化影响,在诗、画、音乐方面都有很深的造诣。屠岸称母亲为“了不起的女子”。 屠时家族在常州算得上是名门望族,屠岸曾自豪地介绍过他的大舅公(屠岸外公的哥哥)说:“大舅公屠寄,字敬山,是辛亥革命常州元老之一,也是近代史学家,是光绪年间的进士,拥护孙中山的民主革命,响应武昌起义,曾跟随孙中山。大舅公还是辛亥革命后武进县的首任民政长,后任国史馆总纂。”屠寄作为大学者,曾编著史书《蒙兀儿史记》;屠岸的大舅屠元博也是一代名士,著名的常州中学创办人,曾在北京担任过中华民国国会议员,后被日本人毒害死。

从小,屠岸便受到出身世家的母亲熏陶。那时家中有一幅对联:“春酒熟时留客醉,夜灯红处课儿书。”下联描述的正是屠岸当年学习的生活。在这位“了不起的”母亲教导下,屠岸从少年时代便跟随母亲吟诵古典诗词,先读《古文观止》、《古文辞类纂》,后又开始学习《唐诗三百首》、《唐诗评注读本》。屠老至今仍记得,在读《古文观止》时,母亲规定他读三十遍,并在书中夹上带有数字的字条,屠岸读一遍就抽出一个字条,直到字条全部被抽出。正是在这种严格训练中,古文和古典诗词在屠岸心中烙下了深深的印迹。后来,屠岸先生更是将母亲教导孩子吟诵诗歌的习惯延续到自己的家中。自2003年,每逢周末或节假日,屠岸便与子女、孙辈举行“家庭诗会”,朗读、赏析诗歌,家中充满了浓重的诗的氛围,可谓是“诗书传家”。

爱好诗歌的母亲对屠岸的影响,无处不在、无时不在。屠岸十四岁时曾得过一次严重伤寒,高烧不退,最后昏迷。等他醒来时,首先看到的是母亲充满爱意和焦虑的眼神。等屠岸病情稍好,母亲便吟诵唐诗宋词给他听。母亲希望这些古诗词能帮助儿子减轻病痛带来的苦闷。屠老至今还记得:抗战时期,他们举家逃难到亲戚家,母亲一边做针线,一边吟诵杜甫的《春望》:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。”抗战爆发后的颠沛流离,让少年的屠岸此时对这首诗有了切身感受,也让他知道国弱民被欺的痛苦现实。这些人生经历促使年青的屠岸开始思索自己的未来、国家的未来,并开始寻找救国之路。

从母亲那里得到的中国古典诗文的滋养,对于屠岸是一种润物细无声的影响。初二时期,屠岸曾悄悄作了一首旧体诗,当被母亲发现后,屠岸惴惴不安,害怕母亲会说他不务正业。但母亲不仅没有责备他耽误学业,反而细心批改了他的习作,并用心教他分辨平仄、音韵,并要求他要学会大声吟诗的习惯,说这对于诗歌创作是很有帮助的。在母亲吟诵诗歌的感召下,屠岸也养成了吟哦的好习惯。2016年,已是93岁高龄的屠岸先生在与好友高莽、罗雪村等相聚时,依旧用饱满的热情朗诵着他心中的诗歌。

除了诗歌,屠老还从母亲那里学习绘画。他尤喜速写。十九岁那年夏天,在吕城,屠岸画了很多速写,其中有一幅他与哥哥下棋的炭笔自画速写,他自己极为喜欢,并一直保存下来。后来这幅画被他选入自述集《我的诗歌创作·“诗呆子”的痴迷状态》中的插图。

2014年5月10日,中国现代文学馆举办了“边写边画——六位作家速写展”。这六位作家分别是屠岸、高莽、赵蘅、肖复兴、罗雪村、冯秋子。其中展品中最早的一幅速写便是1939年屠岸所作的画作。屠老的速写以风景画居多,他笔调沉静,充满诗情。对于速写,屠老认为 :“速写贵似写诗,须抓住刹那,注入脑际的闪电。”

对于母亲的教诲,屠老一直常记心中,从未忘怀。对母亲的思念,屠老也一直长埋心中。晚年,屠老在台湾游历时因看见了久违的萱草,他激动地写下了一首《萱草》,表达自己对母亲的那份深深思念。

萱草,萱草,我藏在心中的忘忧草;

萱堂,萱堂,我永远怀念的亲娘。

母亲想外婆,把画室命名为萱荫,

我思念母亲,让萱荫做我的书房。

画室的墙上挂着“萱荫阁”匾阁,

书房的桌上摆着“萱荫阁”图章。

品尝过金针菜无比纯真的甘美,

却不曾见到过萱草生长的模样。

我曾经询问过朋友,想一见萱草,

始终没如愿,我责备自己的荒唐。

突然,在彰化民族文化村植物园,

一大片萱草在我的眼前放绿光。

扑上去,抱住它!感谢宝岛为我

提供了与母亲灵魂相会的地方。

二

我与屠老相识相交近16年。每逢春节和生日,只要没有其他事,我都会前往屠老和平里的家中登门庆祝。屠老现在所住的房子,依旧是50年前他在《戏剧报》工作时单位分给他的老旧楼房。我记得我第一次登门拜访时,当时很不理解:这位曾做过人民文学出版社总编的大诗人,怎么还住在这么陈旧的房子里?这不过是一个极为普通的三室一厅,房子面积也不大,这使得他的客厅和卧室到处都是书。每次进入其屋,我都能闻到一种淡淡的书香。

住在这狭小的世界,屠老从未抱怨,反而是那样的惬意与洒脱。唐代大诗人刘禹锡曾有《陋室铭》传世,其悠远的意境、淡泊的情怀,至今仍是中国文人安贫乐道的座右铭。屠岸先生曾效仿《陋室铭》写了一篇《斗室铭》:

“室不在大,有书则香。人不在名,唯德可仰。斯是斗室,唯吾独享。隶篆依次立,水墨笼三墙。谈笑有知己,往来无大亨。可以阅莎士,听萧邦。无声色犬马之累,无追名逐利之忙。京都老虎尾,海上缘缘堂。竖子云:彼此彼此!”

诗中,屠岸将自己的书房比作鲁迅北京故居中加盖的“老虎尾”和丰子恺早期在上海的简易宿舍“缘缘堂”。也许正是有了这个斗室的书香,屠岸先生怡然自得,别无他求。屠老的这种心境,让我敬佩不已。我想这首《斗室铭》既是其书房的真实写照,更是一个宁静致远、淡泊明志的中国传统文人内心世界的展示。在自己的世界,诗人为自己构建了一个高雅、宁静的天地。虽然不大,但在这里,他能够保有自己那份善良、温厚的天性和追求自由的灵魂。

我对诗歌并不是很了解,所以每次来到屠老家中,我大都会跟他谈谈文学馆最近的动态,我所认识的他的作家朋友最近又有什么新情况,文坛又出现什么新鲜故事……屠岸老师总是面带微笑,静静地听我诉说。有时,也会跟我聊起他曾经的一些故事。有一次,大概是2015年中旬。我们馆那年4月刚刚举办了“台湾诗人纪弦文物文献捐赠仪式”。不久,我在探望屠岸老师时,谈起了纪弦。我问屠老是否认识纪弦?屠老说没有见过他本人,他第一次读他的诗大概在上个世纪四十年代初的上海。纪弦比他大十多岁,是前一辈的诗人,他的诗歌属于现代主义甚至是后现代主义,在台湾和海外有比较大的影响。

随即,屠老跟我讲起一件他与纪弦之间的一个小故事。

“抗战时期,他(纪弦)在上海办过一个刊物叫《诗领土》,当时他的笔名叫路易士。他大概知道我这个人也写诗,就派一个人来和我联系,但那天我恰恰不在家。我母亲问他是哪里的,他说是《诗领土》的。我母亲不知怎么听成了司令部。她就很害怕,说怎么日本宪兵司令部来找我的儿子了?她就说我儿子不在这里,《诗领土》的人就没再和我联系过。……纪弦的诗总的来说,我读得不多,我感觉他的语言有一些新的东西,不是很传统,是一种现代主义的风格。”

屠老的语速不是很快,偶有常州的一些音调。在我眼中,屠岸老师是一位风度翩翩、温和儒雅的谦谦长者。他在与我谈话时,总是目光炯炯,神情专注,坐时也常常是身体笔挺,两手相握,让我从内心感到他在认真地倾听着我的诉说,这份对他人的尊重与认真,让我敬服。

先生的生活极有规律,我曾问过他的长寿秘诀是什么,屠老说其实自己年少、年轻时,身体常常不好。当时很多人都说他活不长,但没想到,后来他的身体渐渐得到恢复。到了晚年,他的身体总体感觉还是不错。自己其实也没有什么特别的保养方法。空气好时,就出去散步;每日生活十分规律;饮食上吃得较为清淡些。他的家人曾告诉我,屠岸老师崇尚儒家的中庸之道,即不偏不倚、不亢不卑、不争不闹、不气不恼,处事讲究阴阳平衡。我想心态其实是最重要的良药,心态好,一切皆安。

三

每次见面,屠老对我的征集工作总是很关心。他不仅身体力行地积极向文学馆捐赠自己的资料,还帮助我结识新的作家朋友。我与周有光老人的相识,便源于屠老的介绍。

有一年春节,我提前去给屠老拜早年,在谈及我在征集中所认识的老作家时,屠老建议我可以去看看周有光,试着征集他的一些资料。我说我知道周老,但并不认识他,手边也没有他的联系方式,也不知他住在哪里,不知怎样去拜访。屠老当即很热情地把周老的联系方式和地址给了我,并告诉我,可以打着他的旗号去拜访,周老应该不会让我吃闭门羹。他跟我说,周老很喜欢有人去陪他聊天,老人其实是害怕寂寞的。这于我而言,可谓是天赐良机。能跟中国“汉语拼音之父”周有光见面,这不是谁都有的机会。就这样,我很快打着屠岸老师小友的旗号与周老联系。不久,我便顺利前往周老位于人民文学出版社背后的后拐棒胡同的家中,登门拜访了这位从民国走来的大师。

与周老相识多年,我受益颇多。周老常告诉我,作为年轻人要学会“从世界看中国,不要从中国看世界”,目光要放得长远,不要计较一时一地的短暂得失,人要有大胸怀。而且一个国家、一个民族要对世界先进科技有着永不停歇的追求,只有这样,这个国家和民族,才会有希望。中国现在还远没有到沾沾自喜的时候,我们还有很多事情要做,我们要向日本、韩国多多学习。每每我与屠岸老师谈起周老的很多观点时,屠老也表示非常赞同。

屠岸后来曾说过,“我从有光大哥身上得到非常多的文化教益”。 在屠岸眼里,周有光是一位充满着乐观与智慧的兄长。屠岸曾回忆,“张允和大姐过世以后,有光大哥本来非常悲伤,但很快就平静下来了。他曾经跟我说过这样含有哲理的一句话:西方有一位哲学家说过,人的死亡是为后来者腾出生存空间,这样人类就可以生生不息,一代一代地传下去……从这样一个观点来看待死亡对我来讲很新鲜,但又印象深刻。”

后来几年,随着屠老年纪的增大、身体的衰老,他与周老每年见面次数也越来越少。毕竟岁月不饶人,屠老也已是90多岁的老人。表兄那没有电梯的三楼,于他而言也已是很难攀爬。但在心中,他却一直牵挂着这位表哥。

2017年,周老在家中过完112岁生日后的第二天,便安详地离开了这个世界。当屠老得知表哥仙逝的消息后十分悲痛,当天便写下两首诗送别周老。一首《贺有光大哥百一二寿》,一首《悼有光大哥仙逝》。

贺有光大哥百一二寿

矍铄冰清耄耋超,披沙跨海搏腾蛟。

红尘俯瞰芸芸热,字库攀登节节高。

创意氤氲新仓颉,拼音浩荡亮瞿陶。

明时蔼逊辞之父,方案风云万国标。

2017年1月14日晨8时半

悼有光大哥仙逝

一声霹雳电传来,智觉惘然眼发呆。

超耋寿翁登仙去,群黎仰首瞩云台。

浩然正气谁能屈,著作等身洵大才。

方案实施标准化,全球铁定莫疑猜。

2017年1月14日上午10时许

作为周老的小友,当我得知消息后,我本想与周老家人联系,看能否到家中悼念,以及周老追悼会的时间,我想能去送周老最后一程。但无论怎样打电话,周老家中都一直无人接听。后来,没办法,我只好打扰屠岸老师。我知道这时本不应去打扰这位心中悲伤的老人,但除了屠老,我无人可问。而且远在成都的马老(马识途),也专门打电话请我代表他去给周老送个花篮,以示哀悼。对于这位已经103岁老人的远方重托,我是无论如何也要完成的。

屠老在电话中告诉我,周老的后事由他的单位和他在美国的孙女主持,他也在等消息。他说,一旦有消息,他会第一时间通知我。我向屠老表示了感谢。后来,屠老的女儿很快把负责周老后事的同志电话给了我。1月15日上午,我在征得到周老治丧小组负责人的许可后,急忙赶赴周老后拐棒胡同的家中,代表文学馆征集室和马老向有光老人送上了最后一束鲜花。在他的像前,我深深地三鞠躬。后来,屠老的女儿给我打电话,说因为一些原因,周老的家人不愿举办追悼会,只希望由家人送别周老,就不邀请其他朋友参加了。也许家人是希望周老能不被打扰地、静静地离开这个世界。

听到这个消息,对于无法送别周老最后一程,我内心非常失落。但我还是非常感谢屠老和他的女儿第一时间告诉了我这个消息。我亦深深体会到屠老待人的真诚与信义。像对我这样的小友,他还是那样的挂心和关照。

那年2月,屠岸老师让女儿给我打电话,说最近家中又准备出上海人民出版社刚刚出版的一套屠岸先生翻译的《莎士比亚十四行诗》线装本和海天出版社出版的《莎士比亚十四行诗》精装本以及《屠岸诗文集》,因为比较沉,而且家中正准备装修,希望能麻烦我去取一趟。我说:“这哪叫麻烦,这是我的本职工作。我要感谢您们对我工作的大力支持呢!”当天中午,我便开车前往和平里。

当我走进屋中,正在休息的屠岸老师赶忙起身相迎,让女儿找来他的签名笔,随即便坐在他的书桌旁,认真地在每一本上写下他的签名与题词,最后还特地跟我说:《莎士比亚十四行诗》精装本因为印数少,出版社给他的非常少,所以只能捐赠这一套,还请文学馆见谅。对于他的其他资料,他会慢慢整理,符合文学馆要求的,他在以后合适的时候会继续捐赠给文学馆。对于屠岸老师的认真与真诚,我极为感动。我说:“屠老,我代表征集室感谢您常年对我们工作的支持。您刚拿到新书就想到我们。谢谢!”为了不耽误屠岸老师的休息,我拿着签好名的新书起身告辞。屠岸老师一直送我到门口。我在出门前,握着屠老的手,嘱咐他多注意身体!捐赠的事情慢慢来,需要我做什么,需要文学馆做什么,就直接联系我,我随叫随到。

一晃半年过去,我9月初刚刚调整了工作,由征集室调往保管阅览部。由于以后将不再负责征集,我想我可能与这位老人见面的机会会少一些。不成想,10月初《传记文学》杂志想2018年年初做一期屠岸先生的专题,斯日主编知道我与屠老比较熟,希望我能帮忙联系,她想对屠岸先生进行一次专访。在征得屠岸先生同意后,10月14日下午,我陪着斯日主编前去屠老家中拜访。那天,屠老比我上次来时感觉身体弱了些,但精神还是很不错。那次采访大概进行了一个多小时,斯日主编提问,屠岸老师作答,我则坐在一边静静地听着。屠岸老师在采访中讲起了他的父母、他的学生时代、他的表格周有光、他所喜欢的莎士比亚、他对诗歌的看法。当讲到他亲历的那些人生坎坷时,屠岸先生是那样的平静,那样的淡定,他那优雅的气质,让我倾服。老先生在回顾其一生时,他微笑着说自己真的是“生正逢时”,没有什么可遗憾,也没有什么可抱怨的。

我最后一次见到屠岸先生,是在2017年12月初的和平里医院。当得知屠老住院,我和同事当天下午便前往医院探望。当我们走进病房时,我看见屠老身上已经插上了管子,身体很衰弱,并时不时地发抖,他总是感觉冷。当我们走到床边与屠老握手时,他认出了我们。当他看着我时,那一刻我的脑子一片空白,我不知要去说什么。很快,屠老又闭上眼,老人想翻个身,但他已经做不到了,后来是在儿子和护工的帮助下,才能侧个身。老人每过一会儿,因为胸闷气憋,就要深深地喘一口大气。我能感觉到老人其实已经很难受了。后来主治医生来查房,为了不打搅屠老休息,我们退到了病房外。不一会儿,医生出来和家属商谈老人病情时,我们也站在旁边静静地听着。老人的病情并不乐观,主治医生也说医院已经尽了自己最大努力。医生走后,屠岸家属与我们谈起,他们最近也一直在努力寻找更好的医院,希望能给父亲转到更好的医院进行治疗,但结果都不理想,没有医院愿意接收这样一位老人。他们心急如焚。我和同事安慰他们不要太过着急,我们文学馆也会去向有关领导和部门反映此事,大家一起努力,争取为屠老转到好一点的医院。可上天没有给我们留下太多时间,最终屠老还是走了,在这个寒冷的冬季。我们知道自己的力量太微弱了,能为屠老做的也确实是太少了,唯一稍感安慰的是老人走的时候没有太多的痛苦。

2017年初,1月13日,112岁的“汉语拼音之父”周有光先生走了。2017年末,12月16日,屠岸先生走了。这一对在中国文化界都做出过杰出贡献的表兄弟,却在同一年先后离去,也许冥冥之中,这就是上天的安排吧。

我很庆幸今生我能认识屠岸先生和有光老人,从他们身上,我学到了许多为人、做事、做学问的道理,感谢他们让我知道了“美即是真,真即是美——这就是你们在世上所知道、该知道的一切”。