丁燕:与现实“短兵相接”,书写转型巨变中涌现的新人物

近期,作家丁燕为读者带来了“工厂三部曲”系列的第三部《工厂爱情》。与之前两部作品《工厂女孩》《工厂男孩》的非虚构形式不同,《工厂爱情》以小说的方式讲述了“90后”男工向南方在打工生活中的种种遭际,以及他在辗转打工期间与几位工厂女孩的情感纠葛。

在十多年的时间里,丁燕潜心耕耘打工文学领域,展现了当下务工人群复杂的生存样态和情感世界。

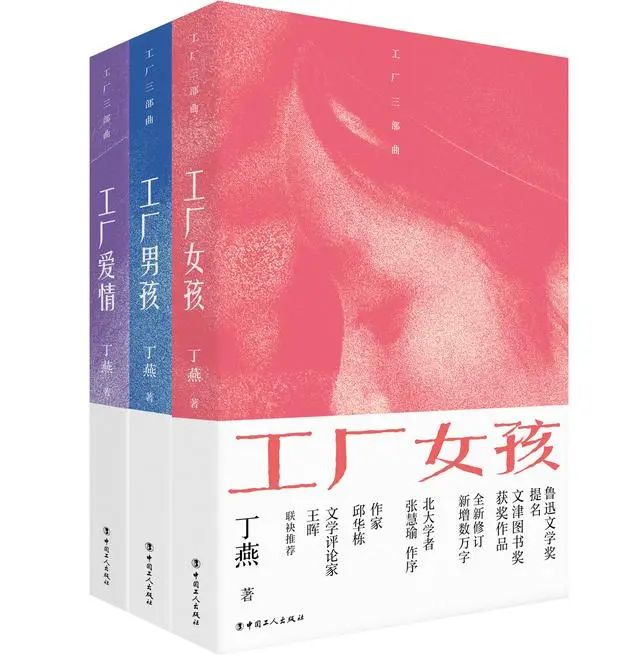

《工厂三部曲》丁燕/著

中国工人出版社

“如果作家想让自己的作品有价值、有分量,必须拒绝平庸化、干瘪化、自恋化的写作。”

记者:从2011年开始写《工厂女孩》到现在,12年间发生了很多改变。这12年,对作家来说也是观察持续深入的阶段。这段时间你一直在东莞生活、工作和写作,真正身处其中肯定会有不一样的感受。

丁燕:今年10月,中国工人出版社以“工厂三部曲”的形式,出版了《工厂女孩》《工厂男孩》和《工厂爱情》。距离我第一次进入工厂的2011年,已过去了整整12年。这三本书是我定居东莞之后,在东莞采访并在东莞创作完成的,可谓“东莞之书”。回顾这个链条状系列作品的诞生,我不禁感慨万千。

东莞这座城发生的沧桑巨变,我不仅是亲历者,更是参与者,也是书写者。作为这十几年历史的见证人,我期望我的文字能在描述我的观察和经验之外,为这座城市在时代浪潮中如何定位提供一个小小的注脚。以1978年为契机,迁徙风潮席卷整个中国。这个剧烈摆动一直潮涌至今,从未停止。当我们越来越意识到“每个人都不是一座孤独的岛屿”时,数量巨大的迁徙者引起关注是必然,而打工族群作为迁徙人群的重要组成部分引起关注也是必然。然而,要想描述这个群体,仅仅知道皮毛是远远不够的,还需非常详尽、细致地将他们的生存状态呈现出来。

从2011至2012年,我在东莞樟木头镇的三家工厂工作了两百多天。这段看起来是不计成本、自找麻烦的打工生活,源自那个一闪而过的想法,“与其采访别人,不如我自己去干。”在我看来,如果作家想让自己的作品有价值、有分量,必须拒绝平庸化、干瘪化、自恋化的写作,而要挑战有难度的写作。最终,这段生活被我写入了《工厂女孩》。2013年该书出版后获得了诸多好评,这让我有了继续耕耘这个主题的信心。从2014年年初至2015年年底,我利用节假日在电子厂采访男工,而这段经历被写入了《工厂男孩》。这本书于2016年出版。从2017年开始,我定点跟踪了一位男工,最终完成了27万字的长篇小说《工厂爱情》。

2023年上半年,为《工厂女孩》和《工厂男孩》的再版补充材料,我再次进入工厂采访。我发现此刻的工厂和12年前相比有许多变化——工厂管理更加规范化、标准化和国际化;工人的诉求从单纯地追求工资到注重自我发展;工业生产面临着波诡云谲的国际环境、原材料的涨价和技术工人的匮乏等诸多问题。

记者:当我们切入其中具体每部作品,会发现每个作品各有所长。当谈及已经印行十年的《工厂女孩》,其中的女性立场和境遇其实到今天仍让人感同身受。作为读者也想知道当年的那些女性的人生轨迹,后来如何了?

丁燕:在东莞,工厂遍布整座城市的各个角落,故而工人成为这座城市人口占比最大的群体。所以我的写作牢牢紧扣“工厂”这个核心词。我试图描绘打工族群离开家乡到异地寻找工作的种种遭遇,以及他们特殊的心态。

在《工厂女孩》的《从“五妹”到“主管”》这个章节里,我写到一个农村家庭因为有五个女儿而被邻人嘲笑,但工厂的出现改变了这个家的生存状态。于是,这个家不仅在春节时能买得起肉,而且还盖起了一栋楼房。原来,最初工厂招工时只招年轻女工——她们更能配合机器工作,而男工却属于被嫌弃的角色。当大量乡村女子进入工厂后,她们的命运发生了巨大改变。其中的有些人,通过各种历练成为主管、厂长乃至董事长的故事在东莞比比皆是。这是文明以另一种方式的进阶。我在这篇文章的最后是这样写的:“原本,她是个初中生,只马马虎虎地认识些汉字;现在,她不仅能熟练使用电脑还会自己编程。原来,她对生活的要求是吃饱穿暖有房住;现在,她希望自己不仅要活着,而且要优雅地活着。”

“向南方是中国在转型巨变中涌现出来的新人物,他的特殊个性是时代之锤锻造出来的。”

记者:从这个三部曲的一开篇,其实能感受到作家身处不同地域时候的自我适调,新疆和广东对作家在空间资源、人物资源,包括生活调性上的给予是完全不同的,对你来说可能也存在一个比较长的调整期。你也曾提及自己用了很长时间结束了写作的青春期。

丁燕:2010年8月,命运的风暴将我从西北裹挟到岭南后,我发现自己在前半生积累的经验全都消解为零。南迁广东对我来说是个分水岭。在新疆,我是个传媒工作者;到了广东,我成了籍籍无名的家庭主妇。在巨大的不适感和强烈的羞耻感的夹击下,我度过了多少难眠之夜。拔地而起后在陌生之地寻求生存的艰难,让我刻骨铭心。夜晚如废墟坍塌般睡去,但第二天凌晨四点起床后,便即刻打开电脑写作。日复一日,年复一年,我从未间断一天。

从巅峰跌入谷底,这种强烈的反差让我再痛定思痛:我要如何生活?我要如何写作?看起来这是两个问题,但如果我找对了写作方向,那我的生活也便有了坐标。我疯狂阅读,苦思冥想,辗转反侧。有一次在公交车上读书太过投入,等抬起头时发现已多坐了五站;在干做饭、扫地之类的家务活时,我一定会听一个文学讲座的视频,因为那些谈论写作的词语是闪闪发光的,让我不致彻底沦陷到生活的泥潭中。

进入工厂采访的那段生活,可谓与现实“短兵相接”。那种长时间的劳动,那种零距离的接触,让我在创作《工厂女孩》时有了底气。当我在电脑上敲打文字时,我的手指上还有血痕,而鼻孔里还塞满了辛辣的味道,整个身体像虚脱了一般。《工厂女孩》的出版,让我从一个抒情诗人蜕变为一个关注现实的作家。我的青春期结束在2013年。我终于摆脱了虚浮、虚荣和虚弱,迎来了自己的成人礼。

记者:《工厂爱情》这部作品中,主人公向南方并不是同类作品中的典型人物,他并没有迎来真正意义上的事业成功,然而他又有一种不服输和敢于尝试的韧劲,不愿在生活的洪流里躺平和飘荡。我们知道这个故事有一个原型人物,究竟是什么打动了你,并让你决定以这样一个人物作为小说主人公?

丁燕:从2014年至2015年,我扎根东莞的电子厂是为了搜集素材。2016年,当《工厂男孩》出版后,我居然有了想写一部长篇小说的念头。此前的《工厂女孩》和《工厂男孩》是非虚构作品,人物众多,堪称“工厂男女之群像”;而现在,我想用虚构的方式,塑造一个单独的典型人物。我决定参考向南方的生活轨迹,并糅合其他男工的素材,提炼出一部虚构作品。

向南方是我在电子厂男工宿舍里认识的一个采访对象。大多数男工都问一句答一句,显得既节制又驯服,但向南方却带着一股少见的锋芒。2017年开始至2018年,我深度参与到他的生活内里——我认识了他的母亲、众多兄弟、几任女友。在不断辞工换厂的同时,他也不断地更换女友。最初,我被这种不按规矩出牌的动荡生活给震到了。后来,我逐渐理解了这些充满黑色幽默行为背后的苦涩。他并非盲目跳槽和流动,他对家人和女友也并非无情无义。在他的选择背后,有不得已的各种缘由。

其后,我将他的故事和其他男工的故事黏合起来,经过加工整理,完成了长篇小说《工厂爱情》。我试图通过抽丝剥茧、层层展开的方式,描述“90后”青年男工鲜为人知的内心世界。在我看来,虽然向南方是一个微小的个体,但他的命运却与整个时代紧密相关;虽然他被时代浪潮不断裹挟,但他依旧做出了属于自己的抗争;虽然人在命运和自然面前的努力也许是徒劳的,但人的精神却是不能打败的。在困难重重中依旧顽强抗争,也许最能体现生命的价值和意义。

在我看来,向南方不是社会意义上的成功者,但他却是个饱满的文学人物。我不禁设想,如果乡村青年高加林、孙少平等人出门打工,他们是否会有另一个名字——向南方?我感觉向南方不仅是一个“工厂男孩”,他是中国在转型巨变中涌现出来的新人物,他的特殊个性是时代之锤锻造出来的。在这个人物身上有一种象征性,这个人物形象代表了相当多的此类人物的共同命运,任意地拔高和贬低,对他都是伤害。让人物通过实实在在的生活和感情来表现,让故事还原生活的真实和历史的真实,是我创作这部虚构作品的初衷。

记者:当从爱情的角度来观察《工厂爱情》,其实会发现向南方的情感经历异常曲折——在小说中许多出现又离去的女孩,其实很难说与向南方之间拥有爱情,甚至爱情这个词本身就在向南方的词典里格外抽象。为什么会选取这一条线作为小说主题?

丁燕:爱情是人类情感中最为珍贵的情感,最能反映人性本质。人类的红男绿女可以在各种场合伪装自己,但在爱情面前,却会袒露自己。通过爱情来透视人性和时代,是古今中外优秀作品的不二法宝。对生活在岭南、工作极不稳定、社会身份模糊的打工族群而言,爱情尤显珍贵。他们渴望爱情,然而,他们却不懂得如何去爱。我在深入思考中,终于找到了一个核心词汇:“留守儿童”。像向南方这般的青年男女,大多是在父母空缺的环境中长大的,而他们的父母大多是第一代打工者。在少年时期遭受的心灵伤害,会深刻地影响他们的一生。所以当他们成年后,在试图寻找爱情的过程中,会遭遇许多困难,而他们如何解决这些困难并最终获得爱情的过程,不仅耐人寻味,且具有深远意义。

“工厂是一个巨大的写作宝库,任何有心人如果深耕细植,都能有所收获。”

记者:展开看,其实《工厂女孩》和《工厂男孩》即使同属非虚构,也因为写作切入点和采访方式等不同有很大差异,而《工厂爱情》则做了体裁上的改变。当一部作品完成,开始下一部的思考时,其实在同个主题上的复现是很难自我超越的,你为什么会屡屡产生这种意犹未尽感?

丁燕:事实上,写作是一件根本无法预设的事。我相信,没有一个作家是按计划表来进行创作的,因为总有意外,总有歧路,总有飞地;因为生活本身是广阔的、复杂的,超出作家预设的。

我想以平等的视角看到我要写的人物。然而,在《工厂女孩》出版后,我却体会到了一种古怪的“不平衡感”,总感觉还有一件事需要我去干。所以,我很快便投身到《工厂男孩》的素材收集中。现在回想,我发现那种来自内心的呼唤非常强烈,根本无法抗拒。也就是,我强烈地意识到,我必须写一部和《工厂女孩》相配的作品,否则我会寝食难安。

当然,作家并非评论家,会对自己的行为进行理性分析。作家往往被情绪裹挟,而这种情绪的产生极为神秘,连作家自己也无法解释。当《工厂男孩》出版后,那种“意犹未尽”的感觉再次出现。我冒出了写一部长篇小说的念头。那时,面对手上剩余的素材,我感觉相当庞大,而且,经过六年的实地考察,我认为自己对岭南和工厂都达到了一定的熟稔程度,已具备了虚构的能力,所以我便像飞流直下的瀑布般不计后果地纵身投入。我的创作经历给我的提示是:创作是一件神秘的事,要善于倾听来自内心的呼唤。

记者:对于这三部作品来说,贯穿其中的是青年男女在工厂这个环境中的工作与人生,其中有许多日常细节,其实也有很多岔路——在你笔下的故事里,往往是一些看似不起眼的事件,就会使他们的人生产生不小的波澜,甚至导致人生抉择的改变。这种不稳定性,似乎在这一群体里格外突出。

丁燕:改革开放之后,户籍制度的束缚不再强烈,农民可以进城务工,这让中国社会掀起了迁徙热潮。每年春节前的广州火车站都人山人海,都是要回家的打工者。这种大规模的迁徙生活,会让身处其中的人产生强烈的不确定感,而这种感觉对我来说,再熟悉不过。因为从故乡到异乡,从乡村到城市,从熟悉到陌生,迁徙者需要努力调整和费力适应才能生存下来。这种不稳定性,既是时代大潮造成的,也是因为身份危机造成的。由于打工者一直在乡村和都市间摇摆,所以不确定性便深刻地影响了他们的生活方式、工作方式和情感方式。

记者:的确如此。在后记中,你也提及在工业区,最容易被忽视的,其实是最显眼的。我的理解是,很多工业文学中人是为了行业服务的,作为根基的人经常被扁平化、概念化。

丁燕:工厂是一个巨大的写作宝库,任何有心人如果深耕细植,都能有所收获。我的前半生在多民族混居的新疆度过,多元文化塑造了我的独特个性,并让我和大多数在单一汉文化环境里成长的人有很大不同。虽然我是汉族,但我的眼神是“混血”的,我经常能感觉到我的眼睛后面还有一双眼睛。所以我会对那些在打工者或本地人看来司空见惯的景象进行思考。譬如,我发现有些打工者早晨端着饭盒边走边吃;我还发现有些女工因长期站立导致臀部比例失调;我也发现有时本地人说粤语是对外地人的一种惩罚。

最终,经过12年不懈努力,我完成了“工厂三部曲”。这部作品之所以能诞生,首先是时代浪潮和岭南大地的助力,其次是我勤耕不怠、神凝意定、以笨取胜的努力。在这种不断发现中,我不仅廓清了工厂的面貌,廓清的工人的内心,也廓清了时代在岭南留下的脚印,以及这脚印和全世界的关系。