略谈“读书得间”——跟随金宝祥先生问学记

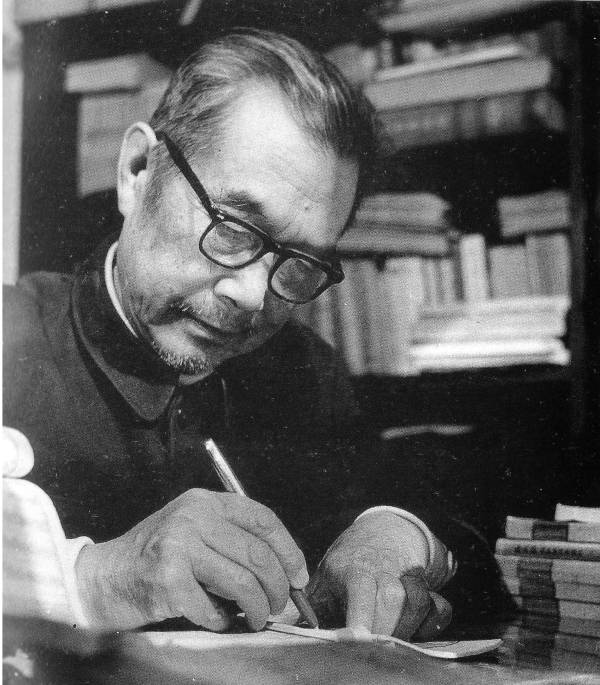

金宝祥先生(1978)

“间”,本作“閒”,从门,从月。《说文解字注》:开门月入,门有缝而月光可入。《庄子·养生主》讲庖丁解牛,按照牛体的自然结构,顺着筋肉骨节间的空隙运刀,“彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣”。由此可知,“间”的本义为门缝、骨缝,后来泛指事物间的空隙。这个“间”和读书联系起来,就有字里行间、文字本身之外、书的夹缝中、书的空隙等含义。

如何理解“读书得间”

“读书得间”是旧时老师教诲弟子的惯用语。这一成语出于何书,还不能确定。“读书得间”是明清以来特别是乾嘉学者读书治学传统,如清代苏徵保为医学家吴瑭(鞠通)的《温病条辨》作序说:“离经泥古,厥罪惟均,读书所贵,得间后可。”这里的“间”是指间隙,也就是读书的窍门。认为读书最为可贵的就在于读书得间,即从书中读出自己的空间。

胡适对“读书得间”极为推崇。20世纪30年代,语言学家丁声树进入中央研究院工作。1936年4月他写出《诗经“式”字说》后,将文章寄给胡适,胡适看后于6月26日回复说:“此文最大贡献在于指出‘式’与‘无’的对列联文。其与‘虽’对列,亦一正一反,凡‘虽’字句皆与正句相反。你从此入手,真是巨眼,真是读书得閒,佩服佩服!”

历史学家谢国桢在总结自己的治史经验时说:“古人说得好:‘读书得间’,就是从空隙中看出它的事实来,从反面可以看出正面的问题,读正史外,还要从稗官野史中搜辑资料从事订补考证,这犹如阳光从树林中照在青苔上,斑驳的光亮可以多少反映出客观的现象,从而得出这些事实的一个侧面,然后取得内在的联系。积累一些专题研究,然后才能写出不是陈陈相因、抄撮成书的作品。”季羡林说:“在大多数情况下,只有到杂志缝里才能找到新意。在大部头的专著中,在字里行间,也能找到新意,旧日所谓‘读书得间’,指的就是这种情况。因为,一般说来,杂志上发表的文章往往只谈一个问题、一个新问题,里面是有新意的。你读过以后,受到启发,举一反三,自己也产生了新意,然后写成文章,让别的学人也受到启发,再举一反三。”

周勋初先生从“触类旁通,深入发掘”的角度阐述“读书得间”,并根据自己治学和培养学生的经验总结说:“如何做到读书得间,结合具体的人来说,实际情况却是千差万别,难以一端论。”

由此可知,对于“读书得间”,每个人都会有不同的理解,总体来说,就是方法和功底,更是一种境界。也就是要在字里行间得到弦外之音,看出语言文字所不能表达的意思。

金宝祥先生的“读书得间”

20世纪80年代中期,我在跟随金宝祥先生读研究生时,金先生也常常用“读书得间”教导我们,并一直强调要读常见书,认为“读书贵能得间,或者说要看出问题”,“如何得间,如何发现问题,关键在于狠下功夫”。

金先生自己就是读书“狠下功夫”的榜样,每隔几年,他就要把两《唐书》《资治通鉴》等通读一遍,在读的过程中将最近关注或认为重要的资料摘录出来,反复揣摩,领会史料的含义。金先生认为,不仅要熟悉资料,而且还要看到资料背后所蕴藏的信息:“我觉得历史资料并不仅仅具有文字上的功能,它包含着作者的理性思维。而一个真正研究历史的人,应该能够透过文字的表面看出问题的实质。”因为“在历史文献中,为不确切的、带有偏见的,甚至是伪造的史料所掩盖而混淆历史真相的事例不胜枚举。这就需要我们反复细读,通过理性的思维,从宏观中见到微观,从微观中见到宏观,恢复历史真相”。金先生一再强调读常见书,他说:“我的藏书不多,读书也较少,尤不喜欢寻求一些稀奇古怪的材料,而是从常见的史料中找出别人看不到的问题。”这应该就是金先生的“读书得间”吧。

金先生很少出门,几乎整天都在读书和思考,就是到了70多岁,晚上还要工作到十一二点。他认为,“做学问本来就是一桩枯燥乏味的工作。只有耐得住寂寞,习惯坐冷板凳,抛弃功名利禄等私心杂念,方能成功”。

榜样的力量是无穷的,金先生自己是这样做的,也是这样要求我们的。他督促我们要多读书,“除阅读正史外,历代的笔记小说中也有许多宝贵的史料。因此广泛博览对历史研究者来说也非常重要。只有从总体上把握问题的实质,高屋建瓴,方能领会真谛”。他不仅要求多读书,而且还一再告诫我们:“文章要写,但切勿贪多,多必滥,而滥便保证不了质量。”

我跟随金先生读硕士研究生时,金先生正要承担《隋史新探》的撰写任务,就将我的毕业论文定为“隋史余波”,要求我完成硕士学位论文后,在其基础上增补修订为《隋史新探》的一章。为此,金先生让我认真阅读《隋书》《资治通鉴》《贞观政要》《大唐创业起居注》《大业杂记》和两《唐书》的相关部分。我按照金先生的要求阅读资料、摘录卡片,并将其分门别类地整理。经过这样的训练,我熟悉了隋唐之际的史料。

我住在学校,一般情况下每周会有三四次到金先生家请教或聊天,当金先生谈到相关问题时,我大多都会从先生书架上抽出史书,并能找出相关的记载。正是因为在金先生的要求下“狠下功夫”,我认真阅读史书,熟悉了相关史料,在答辩前后,将硕士学位论文修改为三篇文章投稿,即《隋末农民起义的原因、特征和作用》(《西北师院学报》1988年2期)、《隋末唐初户口锐减原因试探》(《中国经济史研究》1989年3期)、《试论唐太宗、唐高宗对高丽的战争》(《中国边疆史地研究》1995年3期)。

金宝祥先生强调的“读书贵能得间”,是他个人的研究心得,是否适合每一位学生,就需要自己领悟。因为人文科学完全是个体手工作坊式的劳动,要看自己的积累、探索与发现。老师的心得和方法,未必适合每一个学生。学生在自己的研究和探索中,会遇到各种各样的问题,那就要看各自的智力、用功程度、机遇和悟性了。在老师的教导和别人的著作、方法中总结,找出一个适合自己的方法。犹如穿鞋,你是为了让别人觉得好看,还是为了自己穿得舒服?有些别人认为好看的鞋子,可能并不适合你,你自己穿了并不舒服;有些别人觉得不怎么好看的鞋子,可能恰好适合你,自己穿得也很舒服。另如婚姻,别人看来很般配的一对,他们自己的生活可能并不幸福。相反,别人感觉不般配的,他们自己却生活得很幸福。

一个人要取得成绩,就要有机遇、天赋、汗水和品位。每个人的具体情况,如天赋、记忆力不同,用功的程度也千差万别。机遇也只给那些有准备的人。但如果选定了目标,抱着咬定青山不放松的态度,长期坚持下去,就一定能取得成绩。

做人与读书做学问

我们读书时,金先生除了谈读书外,还强调做人的问题,甚至说要将做人放在第一位,读书做学问放在第二位。如果做人不行,学问是不可能做好的。就算是在学术上取得了一些成绩,也是不会为学界和社会所认可的。

对金先生的这一教诲,开始还不是很理解。当我们走向社会,读书稍微多一点后,才发现这并不是金先生一个人的意见,而是他们那一代学人的共识。

据张勋燎先生记述:“蒙文通先生尝言:‘一个心术不正的人,做学问不可能有什么大成就。’道德、文章密不可分,乃学人本色,中国历代知识分子之优良传统。”张舜徽先生说:余嘉锡“先生平日常言:‘读书人第一是讲究做人,第二才是讲究做学问。否则有学无行,读了书有什么用。’这几句话,在先生确实是身体力行办到了的,尤值得后人学习”。到了20世纪90年代,浙江大学仓修良先生还这样告诫学生:“做学问要先学做人,我的学生首先人品要好,正直坦荡,不计较名利。做学问可能出名,但不会有多少利可图。想以做学问来谋求名利,是行不通的。我一向奉行实力政策,治学就得坐冷板凳,潜心钻研,不浮躁,扎扎实实地写出有分量的论著,自然会得到学界的尊重。搞歪门邪道,走捷径,都是不会长久的,学界自有公论。”中国科学院院士、原华中理工大学校长杨叔子教授也曾说:“首先要学会做人,同时必须学会做事;以做事体现与升华做人,以做人统率与激活做事。”

金先生那一代出生于20世纪一二十年代的学人,曾有比较完整的家学和师承,既得到了系统的学术训练,又受到了传统文化的熏陶,还接受了西学的浸润,接续了做人和治学的传统,是值得关注和研究的。金宝祥先生和南开大学的杨志玖等教授是北京大学、西南联大的同班同学,张国刚在《杨志玖先生和他那代史学家》中说:“近百年来发生的时代剧变有三次:第一次是民国初年,第二次在中华人民共和国建立之际,第三次是在最近二三十年,即所谓新时期。经历了这样三次剧变的人都是民国初年出生,抗战时期求学,解放前后建功立业,‘文化大革命’后焕发出学术的第二春,而在世纪之交都是年届耄耋的老人。他们在20世纪后半叶的中国史坛上发挥了巨大的影响,研究这个时期的史学,不能不关注他们。”

从以上所述可知,何谓“读书得间”?并没有统一的标准或答案。金宝祥先生“希望每一个研究历史的人都具有理性思维,不断地否定自身,甘愿寂寞、坚韧、读书、思考,有所创新,开拓历史研究的新领域”。就是说既要耐得住寂寞,又要有坚韧的信念,怀着“初恋般的热情和宗教般的虔诚”进行读书、思考和研究,也算是“读书得间”吧。

(作者系浙江大学历史学院教授)