范墩子:小说家心里永远住着一个喜欢冒险和想象的少年

主持人:季风(阳光报《非常对话》栏目主编)

对话嘉宾:王淼(南开大学文学院博士生)

范墩子(青年作家,西安市文学艺术创作研究室专业作家)

范墩子

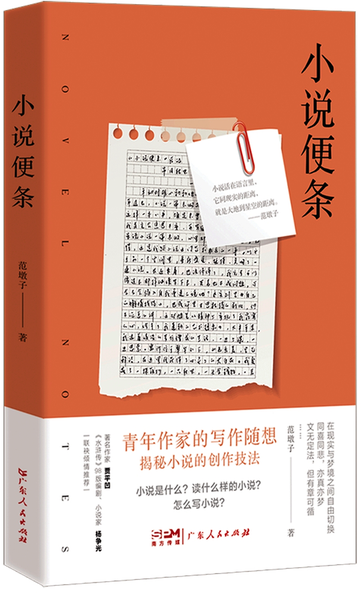

《小说便条》/范墩子著,广东人民出版社2024年1月

自2012年起,咸阳永寿小伙子范墩子以近乎痴狂的热情写作诗歌、小说和散文。小说处女作《父亲飞》在《青年作家》上发表后,更是以势不可当的劲头勤奋写作,先后出版了多部力作。他的作品试图通过观照现实、征用梦境,在虚与实中解码“真实”,在冰与火中编译“真情”,在新与旧中延续“薪火”,勾勒出青年一代“想说而不能”的超量情感,为终日忙碌、前行的青年人注入坚忍温暖的精神动能。

近日,他的新作《小说便条》由广东人民出版社出版发行,引起了文坛关注。很多读者早就在期待这部作品了,由此可见大家对这位90后作家的喜爱与认可。

王淼:《小说便条》最近由广东人民出版社出版发行,这是你第一部小说写作经验谈。正在你大量写作小说的时候,为什么会想到写这样一本书呢?

范墩子:算不上经验谈。目前来看,我也没有那么多经验来谈。客观地讲,应该是谈论小说艺术的随笔。它并不在我的写作计划里,写它完全是偶然的行为,写完了,连我自己也吃了一惊。

2022年初,我在西安翻译学院文学与传媒学院教虚构写作课,这对当时的我而言,非常有挑战性。因为在此之前,我没有教过任何课。当我接手这门课程时,我就非常严肃而又认真地对待起来,到处找关于小说理论的书看,中国人民大学出版社出过一套“创作写作书系”,我基本都找来读了。于是,我一边上课,一边读小说理论,读经典小说,读和小说有关的文章,读多了、讲多了,结合自己的写作经验,有了一些感受,就陆陆续续记了下来。

整个2022年,我都是在这样的状态下工作的,没有写一篇小说,但我却觉得这是我距离小说最近的一年,我没有想着写成经验谈、创作谈,我只想在自己的阅读感受下,去近距离地触摸小说这门艺术。在我读过的书里,尤其是

E·M·福斯特的《小说面面观》、米兰·昆德拉的《小说的艺术》、鲁迅的《中国小说史略》、张大春的《小说稗类》等,给了我很大的启发。

在《小说便条》里,我只写了我个人的感受、真实的感受,把我在课堂上给学生们讲述的核心内容也都贯穿了进去,我是把它当成讲稿来写的,希望能表现出一种个性,或者是独特性。我还留出一个章节,专门讨论了小说与梦境之间的关系,甚至还记述了我自己做过的一些梦。

王淼:过去常听到有人说“中文系不培养作家”,而今天国内的很多大学都开设了创意写作、写作学专业,进入高校专修写作的学生也越来越多了。你认为写作,或者更具体地说,写小说是可以被学习的吗?还有人说,作家之所以成为作家,在更多意义上是一种天赐?

范墩子:事实上,当我们还在讨论这个话题的时候,中文系已经培养了许多的作家。当下很多活跃的作家都是中文系毕业的。人们说“中文系不培养作家”,其实是说中文系的主要任务不是培养作家。作家是独行者,是寻找生活暗流的人。好的小说家,总是瑟缩在生活角落里,观望着热闹的人世,待到那潮湿的情绪像浓雾一样罩得自己难以喘息时,才捉笔作文。“嗟乎!惊霜寒雀,抱树无温;吊月秋虫,偎阑自热。知我者,其在青林黑塞间乎!”蒲松龄的自嘲绝望悲愤、孤寂寒冷,令人黯然神伤、欲哭无泪,也道出了一名小说家的真实状态。

当我们处于创作状态时,其实明白所记录的文字均为虚妄之言,并不能奢求谁能真正理解你的处境,你和现实生活之间的关系永远是紧张的,心也无法松弛,你嗅到了别人尚未嗅到的气息,你感知到了别人不曾感知到的变化,你身处彩虹的顶端,你是绚烂的,更是孤独的。

太过现实的人当不了小说家,小说家喜欢将白日梦转化为现实,是现实之外的幻想家,总是能够用天真的眼光打量这个复杂多变的世界,换句话说,他的内心深处永远住着一个喜欢冒险和想象的少年。老舍、纳博科夫和晚年的托尔斯泰均是如此,像贪玩的少年一样较真,沉浸在漫无边际的童趣里,有时也会莫名其妙地大发脾气。

王淼:在《小说便条》里,你说小说家应以“职业选手”标准要求自己。你会为自己设定“工作KPI”吗?在写作过程中,你最喜欢哪个时刻?

范墩子:想要长久地写小说,就必须建立职业心态,这个其实很关键。很多青年写着写着,为什么不写了?原因当然很多。在我看来,最重要的一个原因,就是得不到鼓励,比如不能发表、获奖、出版等,就会丧失信心,渐渐就远离了写作。写小说其实是一场马拉松式的长跑运动,职业心态是坚持写作的习惯,就如同农人日日在田间耕作的生活常态。保持职业心态,让我们只享受写作的过程,只关注写作本身,而不必太在乎外界的东西。过于在乎文学奖和评论界的声音,容易迷失自我、止步不前。

埃莱娜·费兰特是这个时代最为神秘的小说家了,在“那不勒斯四部曲”出名之前,谁又知道她曾经写过多少篇文章呢?就是现在,又有几人知晓她的真实身份和身世情况?她只是坚持着写,一张稿纸一张稿纸地写,甚至忘记了自己的存在,完全进入了一种匿名写作的状态。像淳朴的农人任劳任怨、不计得失,春夏秋冬,季季耕耘。当你像农人一样在纸上耕作时,你便掌握了小说写作的要义。进入了匿名状态,好戏也就开始了。

平时,我会给自己设置一些写作的目标,就像农人一样,今年地里种什么庄稼,年初就得有个计划,这样会从容点,忙起来不至于慌乱。我喜欢在写作时忘记自己,只是单纯地沉浸在语言的快感里,沉浸在故事悲伤而又黏稠的气氛里,这是最让人享受的时刻。2023年底,我试着在稿纸上写散文,以前很少手写,基本都是在电脑上打字,开始手写时,反倒有了许多快乐。我喜欢听钢笔在稿纸上摩擦的声音,那种感觉,钢笔的挪动和响动,就像卡夫卡笔下的大甲虫,轻轻地噬咬着稿纸,噬咬着作家的灵魂。

王淼:你一直强调作家要具备创造能力,要在作品里不断去拓展或者探索叙事的边界。相较于现在许多的青年作家,你的小说是独特的,你常在小说里使用鬼火、山鬼等颇具神秘色彩的意象,有研究者对此提出异议甚至批评,认为这样的写作有过度征用“神秘”之嫌,会造成小说内在逻辑的含混甚至断裂。你怎么看?

范墩子:没有创造性和独特性的小说,都会渐渐失去生命力。小说是一门语言的艺术,优秀的小说家都在摆脱旧有的惯性,创造着新的语言。不仅仅是生活在变,就连语言自身也在变化着,它在适应着我们的心灵、声音、嗅觉、良善、道德以及那份虚无缥缈的幻想。当小说家沉浸在自己虚构的世界里时,就会忘却外界所有的景物和杂音,甚至连自己本人也忘得干干净净。他面对的只有虚构的人物以及表达和创造本身。小说家都渴望在笔下抵达那个虚构的世界,以求同现实世界达成和解。昆德拉在《小说的艺术》里认同了福楼拜的说法,那句话是“小说家是一位希望消失在自己作品后面的人”。消失在自己作品的后面,就意味着写作的旨意来自神灵,或者来自难以被常人捕捉的思想。而要发现这些东西,没有独特的视角和叙述,能行吗?目前来看,我的小说,成熟也罢,幼稚也罢,我都在试图追求一种个性,而不是共性,我一直觉得,个性是小说的生命。

至于那些具有神秘色彩的意象,我一直很喜欢,很多人觉得它们是迷信,而非实实在在的现实,我不同意。生活的区域实在太广阔了。我喜欢我用到的这些意象,至于它们是否被人指责,我都不在乎。从某种意义上来讲,我也是在写现实,在写生活,但我不想用别人用过的方式,不想说别人说过的话,不想吃别人嚼过的馍。我的小说或许未必成熟,但我在力图寻找我的方式、我的习惯、我的声音、我的感受。

王淼:你在《小说便条》里告诫学习写作的那些学生,务必接受写作小说所带来的困境及苦行僧式的生活。如此看来,写作注定是个“苦差事”。既然如此,你为什么专职写小说,而不是干脆把写小说当成爱好呢?

范墩子:我热爱语言和想象,喜欢虚构人物。开始写作的时候,我就把自己完全抛出去,我没有想什么结果,只是读,只是写。在报社工作的那几年特别忙,白天写新闻,晚上我还要熬夜写小说,家人劝我,不行就放弃吧,这样写下去,也没见引起什么反响,反而把身体熬坏了。那段时间,我脑子里有两个声音一直在打架,一个劝我不要写了,一个劝我坚持写下去,不要在乎结果。我坚持下来了,扛过了很多的压力。

现在来看,空白文档的确对我有着天然的吸引力,它迫使我逃离俗世生活,抛除浮躁和闲思杂念,以尽快回归到虚构的节奏中。脑海中的人物还在等着我,尽管形象尚不清晰,但当我敲下第一句话的时候,我看着他正朝着我渐渐走来。有时候我觉得他其实就是我自己,一个懦弱的我,谎话连篇的我,数次尝试自尽、春光下面露出清澈笑容的我,他并不存在,却隐藏在我的身体角落里。我能感知到他心脏跳动时的节奏和美妙的韵律,他总是哭丧着脸,一副苦大仇深的模样,没有谁愿意跟他来往,看待自然万物时也不像梭罗那般理性从容。我无时无刻不盼望着能将他展现在小说里,但面对他那冷峻憔悴的脸庞,我深感自责,总是难以描述出他内心深处的焦虑,这都是我自己的问题。他在我的文档里高声讲话,对着梧桐树沉吟不已,笑意在一点一点消逝,语言如碎石和瓦砾。

“不要发愁。发愁是一种毛病。当忧愁过去之后,因为用了许多力气,你就会委顿。于是又后悔,但悔之已晚。”这是1878年福楼拜致莫泊桑信中的一句话。我当下的状况更应该将此话牢记于心。少想点无可奈何的事情,多写作吧。为艺术献身,为小说献身,是生命最广大的意义。一棵长在悬崖边的刺槐,有它的使命;一位寂寂无名的小说家,同样有他的使命。

王淼:《小说便条》中直言“好小说的状态就是梦的状态”,那么,你小说中的“梦”从何而来?从童年的回忆还是从对永寿县的原乡记忆?

范墩子:我写过一个短篇小说,叫《皮影般的狮子哗哗闪动》,这个标题就是我童年的一个梦。我的梦很多,我这个人也是一个很沮丧的人,我常常怀疑现实的真实性。梦接纳了我一切的苦痛。从开始写小说时,我就重点留意着我的梦,有时清晨起来趁着迷迷糊糊,赶紧记下晚上的睡梦。说心里话,我不喜欢许多当代作家的作品,尽管我读过很多。对我影响更大的是西方的现代派,是卡夫卡、加缪、舒尔茨、马尔克斯、胡安·鲁尔福等。卡夫卡的作品,我不知道读了多少遍,我喜欢这个孤独而又苦痛的灵魂。

王淼:全媒体时代,短视频、公众号等已成为写作与传播的重要载体。我注意到,你近年来在各个主流融媒体平台上也都注册了个人账号。未来,你是否会考虑以融媒体为载体,尝试写网络小说?

范墩子:今天的网络时代,谁又离得开网络呢?既然离不开,那就拥抱吧。很显然,网络让文学渐渐边缘化了,大众有了自己新的兴趣点,文学不再是人们的主要关注部分,这是不争的事实。因此,对于一名普通作者来说,作品需要借助网络的渠道传播。很多读者读到我的作品,都不是在书店里看到的,而是从公众号或者别的网络渠道上看到的。

我没有写网络小说的打算。我只会延续着自己的路子,继续走,哪怕这条路上没有一个知音。如果感到孤独,那就继续孤独地走下去。

王淼:一直有学者称,陕西文学遭遇了“断层危机”。作为一名出色的青年作家,你如何看待这个问题?或者说这个危机是否已经解除?

范墩子:文学会断层吗?会断代吗?至少从文学史来看,文学不会断层,更不会断代。只会有平庸的文学时代,绝不会有消失的文学时代。上次在西安,和谷老师说过,文学就是一条河流,这个说法很好,是河流的话,河流会断吗?你看不见河流,只能说明河流在暗处涌动着,或者在地下涌动着。青年作家没有必要被这样的论断给吓住,该怎么写就怎么写,尽情地去书写,尽情地去展示文学的魅力和可能性,作家永远是用作品说话的。