发现不一样的卡夫卡 ——关于基尔彻《卡夫卡的卡夫卡》的对谈

《卡夫卡的卡夫卡》,【奥】弗朗茨·卡夫卡绘,【瑞士】安德烈亚斯·基尔彻编著,中信出版集团,2024年1月

李 雷:今年是卡夫卡逝世100周年,世界各地都在陆续组织一些纪念活动。近期,您和曾意合译的《卡夫卡的卡夫卡》一书由中信出版集团出版,这应该是纪念卡夫卡最好的方式。那么,最初您是如何接触到这本书并担任翻译工作的?

曾艳兵:关于卡夫卡的画册,其实我早有所闻,并且此前也看过卡夫卡的一些画。也知道卡夫卡遗嘱,包括围绕他的画的那场著名官司。2010年国内出版了一本卡夫卡绘画集,编者非常用心地从已经公开发行的出版物上收集了40多幅卡夫卡的画作。我随后写了一篇文章《作为画家的卡夫卡》发表在《中国图书评论》上。大概2021年11月时,我在网上刷到一条消息,以色列国家图书馆网站公开了卡夫卡的绘画手稿。随后,我检索发现,德国学者安德烈亚斯·基尔彻将这些绘画作品整理成一本书,由耶鲁大学出版社出版,著名学者朱迪斯·巴特勒专门写作了长文导读,英文版在2022年5月出版。我们知道,卡夫卡的好友兼遗嘱执行人留存着卡夫卡的许多绘画手稿,但由于遗嘱归属的问题,这些作品一直未能重见天日。现在这本新书收录了卡夫卡的全部绘画作品,如何先睹为快,确是一件值得期待的事。也就几乎与此同时,中信出版集团的编辑联系我,问我是否愿意承担这本书的翻译工作。我欣然同意,为卡夫卡做点事,我不仅乐意,而且义不容辞,况且2024年是卡夫卡逝世100周年,翻译并出版这本书应该就是纪念卡夫卡的最好方式。

卡夫卡及其手稿

李 雷:众所周知,卡夫卡是一位著名的小说家,他的画家身份其实并不为大多数人所知,卡夫卡是什么时候对画画感兴趣的?他又留下了哪些作品?

曾艳兵:卡夫卡的绘画热情大概可以追溯到他上小学的时候,他学习过临摹,系统地上过一些绘画课。更为关键的应该是读大学时,卡夫卡不仅开始写作,同时也开始练习绘画。他上绘画课,听绘画的讲座,参加艺术研讨课,热衷于参观画展,还给两位画家做过裸体模特。卡夫卡甚至认真考虑过自己应该选择成为作家还是成为画家。

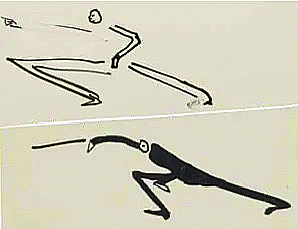

卡夫卡的绘画作品也具有他小说的未完成特征,很多作品并不完整,他基本没有给这些作品起过名字。他绘画中有一些典型的人物,比如击剑者、骑手和舞者,他会在纸上反复尝试描摹这些人物的姿势和动作。有一些图画,比如“六个小黑人”“房顶上散步的人”“骑马的人”,以及“自画像”等等,都是非常具有视觉冲击力和艺术性的作品,也比较为人熟知。

李 雷:这本书的序言中提到,卡夫卡生前从未主动公开发行过他的画作,而且在死前,这些画被交付给了他的挚友马克斯·布罗德,并要求其全部烧掉。那么后来,卡夫卡的画作是如何保存下来的?最终又是如何面世的?

曾艳兵:卡夫卡在遗嘱中特意嘱咐过布罗德,让他将这些绘画连同作品一起烧毁。但我们都知道,布罗德没有遵守这个指令,而是保存了卡夫卡的全部手稿。布罗德自己画画,他也知道卡夫卡画画。他早就发现了卡夫卡的绘画天分,并让卡夫卡把那些“乱画的涂鸦”作品送给他。他从废纸篓里捡出卡夫卡的画,还从卡夫卡的法学课笔记本上剪下图画珍藏起来。布罗德始终保存着卡夫卡的画作。1939年,布罗德带着卡夫卡的画作逃到了巴勒斯坦。1956年第二次中东战争时,布罗德将卡夫卡的画作转移到了瑞士,存放在瑞士银行的保险柜里。1948年起,布罗德就计划出版一本卡夫卡的画册,但最终却未能如愿。他后来认为卡夫卡的画由于其物理特性而根本无法被展出。1961年,著名德国出版人鲁道夫·赫希向布罗德提议出版一本卡夫卡绘画集,布罗德拒绝了他的提议,担心他对卡夫卡画作的处理将会受到批评。

布罗德生前分两次在遗嘱中将他的遗产交付给了秘书伊尔莎·埃斯特·霍夫,这些遗产包括卡夫卡的手稿、信件和绘画。1939年,霍夫从布拉格逃到特拉维夫。1942年,布罗德在上希伯来语课时认识了霍夫,这一年布罗德的妻子埃尔莎去世。后来霍夫成了布罗德的秘书和合作者。布罗德无力支付霍夫工资,于是便以这笔馈赠作为她的报酬。1968年,布罗德去世后,霍夫开始出售部分遗产,卖掉了《诉讼》的手稿。1988年11月,她将部分手稿交付给了苏富比拍卖会,该手稿由位于马尔巴赫的德国文学档案馆以当时惊人的100万英镑拍下。这期间也有出版商找到霍夫商议出版卡夫卡画作事宜,但霍夫要价太高,出版商望而却步。霍夫坚持让卡夫卡的画作秘不示人,直到她2007年去世,卡夫卡的遗稿转由霍夫的女儿伊娃和露丝继承。2008年以色列国家图书馆作为原告,要求获得卡夫卡文学遗产的所有权。于是,一场耗时十年的官司开始了,最终打到以色列最高法院。2016年8月7日原告胜诉,这桩官司引起国际轰动。2019年7月15日,卡夫卡的画作从苏黎世银行转移到了耶路撒冷,成为“国家文化遗产”,这些遗稿不再封存,对公众开放。卡夫卡遗产中最后一个未知部分终于可以公开了,这就是卡夫卡的画作。

李 雷:我们这本书中一共呈现了163幅卡夫卡的画作手稿,主要都是一些什么内容?

曾艳兵:这163幅画作包含的内容非常丰富,并且和卡夫卡的作品一样充满了神秘。编者基本按照时间顺序排列了这些画作。

第一组为速写画,主要来自于卡夫卡的速写本。这些图画是卡夫卡尝试成为画家时的作品,他们独立于文本,可以被视为独立的绘画作品。

第二组为组合画,主要包括信件、日记和笔记本中的画作,可以说是“文字-图像组合”的重要研究对象和参考资料。

第三组则是装饰画,诞生于写作过程中的装饰性绘画。

卡夫卡在维也纳杂志《步枪》内页上的画作

李 雷:我们发现,书中的卡夫卡的画作,有很多是不完整的,甚至是被剪裁过的,被撕开的,这是什么原因造成的?

曾艳兵:这与卡夫卡的绘画方式以及这些作品保存下来的方法有关。卡夫卡总是拿起他写作的笔画上几笔,有时是一幅完整的画,有时就是一幅简单的素描、一个轮廓、一幅草图。卡夫卡的这些画通常是画在课堂笔记的边空,或是明信片、信封、信纸上,或是练习簿、白纸簿、线格纸上。绘画的形式常常决定了绘画的内容。这些画尺寸不一,大小各异。其风格也变幻不定,其中包括现实主义、表现主义、象征主义、印象派,以及漫画、抽象画等等。在卡夫卡的画作中,迄今为止最著名的是一套由6幅画构成的组画,画面上是“六个小黑人”,它们分别是《栅栏中的男人》《拄拐杖的男人》《头伏在桌上的男人》《站在立镜前的男人》《低头坐着的男人》和《击剑者》。这些画展现出各种姿态,布罗德称之为“无形线上的黑色木偶”。

卡夫卡的绘画行为属于一种“自主绘画”的行为。他的画面往往比较小巧,但他这些作品并不是为了组成更广阔、更完整的画面,也就是说,当他画一幅画的时候,并不会预设这幅画的用途。卡夫卡也并不希望这些画被人看到。他甚至认为这是比文字更为私密的表达。因而,他也不太在乎绘画使用的工具和介质,很少有那种郑重其事画下的严肃绘画作品。

当然,这也与布罗德有很深的关系。卡夫卡的绘画之所以能够保留下来,不仅是因为布罗德鼓励卡夫卡作画,他还有意地存储卡夫卡的画作。他在卡夫卡讲义的边缘、丢掉的稿纸上发现了卡夫卡画下的有趣的图案后,便有意识将它们剪下来收集。后世的读者这才有机会一睹卡夫卡绘画的真貌。

李 雷:书中还记录了一个故事,就是卡夫卡对自己的《变形记》封面的要求,比如不要出现甲虫,要有一扇敞开的门等等,据您的了解,卡夫卡是不是对自己每本书的封面都会提出具体的要求?

曾艳兵:确实,卡夫卡在《变形记》出版之前特意写信给出版社,对封面提出了非常具体的要求。“您最近来信说,奥托玛尔·施塔克将为《变形记》设计封面。我产生了小小的恐惧……由于施塔克真的要动笔了,于是我想到这样的问题:他会不会去画那个甲虫本身?别画那个,千万别画那个!假如允许我对插图提建议,那么我会选择诸如这样的画面:父母和商务代理人站在关闭的门前,或者更好的是,父母和妹妹在灯光明亮的房间里,而通向一片黑暗的旁边那个房间的门敞开着。”出版商基本采纳了卡夫卡的意见。

其实,卡夫卡生前出版的作品并不多,除了《变形记》外,还出版了单篇小说《司炉》《在流放地》《判决》以及《观察》《乡村医生》《饥饿艺术家》三本文集。每次有书要出版,卡夫卡都比较关注,也会和出版社讨论封面、内页排版、篇目排序等问题。

李 雷:卡夫卡的画作有哪些特点?他的画作与他的文字之间是否存在一些对应关系?

曾艳兵:卡夫卡曾说过,“这可不是可以让人看的图画。这完全是我个人的、别人无法辨认的象形画……我笔下的人物都没有正确的空间比例。他们没有真正的水平线。我试着画这些人物的轮廓,他们的透视在纸的前方,在铅笔未削尖的那一端——在我心里!”在卡夫卡看来,绘画与文学创作一样,属于个人隐秘的内心,灵感和热情是必需的,而绘画技巧其实是无足轻重的。过于看重技巧反而会适得其反。“图画技术越完善,我们的眼睛就越弱。仪器麻痹了器官,光学、声学、交通,无不如此。”图画技术越高明,画家的感觉就越衰落,图画也就失去了精神之魂。写作亦然,写作就是一种心灵的祈祷,心灵的祈祷在于全心全意,而不在于选择怎样一种方式。在卡夫卡那里,绘画也是一种祈祷的方式。

卡夫卡的画作与他的写作有着十分密切的关系,这不仅因为它们原本就是在一种创作理念下完成的,而且有些画作就是在写作过程中穿插完成的。卡夫卡手稿中的那些画作,其中一些显然就是在写作或删改文字的过程中创作的,因此处于写作和绘画之间的交叉区域。由于卡夫卡的许多画主要用钢笔或铅笔随意勾勒、涂改而成,因此主要由线条构成。这些画构图通常比较简单,但立体感强,寓意深远,富有动感。这些绘画形象较之卡夫卡的文字当然更易认识和理解,因此通过这些绘画来解读卡夫卡的文学作品,看来是一种简便易行而又收获颇丰的方法。卡夫卡的绘画和写作完全可以互看互释,从这个意义上说,作为画家的卡夫卡和作为作家的卡夫卡,其实就是一个卡夫卡。具体而言,卡夫卡的画作具有如下特征:

首先是非常明晰的辨识度。他的画以线条勾勒为主,通常只用几笔表现人物的脸和轮廓,其中的表情和姿势都不是纯粹静态的,蕴含着一种移动感。

其次是夸张变形的人与物。这些图画大多也没有什么透视法的技巧,没有对躯体和肖像的精雕细琢,与古典美对“比例”的强调相去甚远,画面中常常呈现出一个相当夸张的人或物的形体。

第三,这些画作显得零碎、未完成,充满不确定性和实验性。

只有将卡夫卡的画作置于其独特的语境中,才能确切地理解卡夫卡作品的文字特点和绘画特征。卡夫卡的写作和图画之间的关系并非总是和谐统一,仿佛意象性作品和图画形成了阐释学意义上的统一体;也不能依据写作来理解图画,或将图画视为写作的缩写形式。相反,卡夫卡的写作和图画之间有时处于一种紧张关系,应以图像/写作的方式来把握,切不可将其理解为图像式的写作。

李 雷:您是研究卡夫卡的专家,在翻译这本书的过程中,是否有一些此前没有过的发现?或者说这本书对于我们了解卡夫卡提供了哪些不一样的角度?

曾艳兵:我们都会发现一个不一样的卡夫卡。卡夫卡不仅是一个风格独具的作家,还是一位兼容现代绘画风格的杰出画家;不仅是一位举世闻名的伟大作家,还是一位“不怎么闻名”的杰出画家。

这本书非常详细地梳理了卡夫卡在绘画方面的成长过程,包括他参加过的绘画学习、艺术交流活动以及他与当时众多画家艺术家的交往活动,这些材料是非常珍贵的,对理解卡夫卡有很大的帮助。如果此前我们还会怀疑卡夫卡是不是真的想过当一个画家,通过这些材料的整理我们会发现,卡夫卡确实一度在绘画方面投入颇多,并对此有过一些期待。最重要的是,这本书也让我们能够再次充分领会卡夫卡的写作特征。卡夫卡小说中的图像既不是伪造的梦境,也不是对现实的模仿,而是从现实的凌乱图像中拼凑出来的。“卡夫卡小说中一些重要部分读起来给人一种错觉,即它们其实应该被画出来,但它们由表现主义绘画而来幻化为文字。”

另外,在卡夫卡的笔记本中,我们发现文字通常夹杂着图画,图画被文字包围。这就引发出一个问题:写作从哪里结束,绘画从哪里开始?在这些绘画中,图线勾勒出动作,有时像空中杂技,或者以某种不可能的方式弯腰弓腿向前,双脚悬空保持平衡;有时又勾勒出不完整的身体轮廓,挑战重力,姿势和身体形态保持整一。线条构成的身体往往倚靠着地板和墙壁等环境物体。卡夫卡的文与画互相支撑、相互阐释,又各自独立、各自生长。艺术达到最高境界时往往试图摆脱任何支撑,而就在它接近最高境界时一切都会戛然而止。卡夫卡以他短暂的生命为代价无限地接近了这一境界,他的写作和画作都达到了临界点。

李 雷:在翻译过程中,您有没有遇到一些困难或者需要反复求证的地方?

曾艳兵:本书作者在第一版出来后,又在书上进行了诸多修改,这部分手写稿不易辨读,所以需要请作者解释,并反复求证。

李 雷:您认为,在当代,我们研究卡夫卡最大的价值是什么?您目前所做的关于卡夫卡的研究有哪些成果?

曾艳兵:卡夫卡虽然已经离开我们100年了,但今日的卡夫卡似乎比以往任何时候都更是“混乱时代的核心作家”。捷克共和国前总统瓦茨拉夫·克劳斯说:“卡夫卡是20世纪文坛最具影响力的人物之一。在他逝世后近100年间,他对混乱的、个体难以理解的现代世界中人类的存在和命运独一无二的看法,让世界范围内一代又一代的读者深感不安。”卡夫卡及其作品的预言性、寓言性、哲思性在我们这个时代非但并没有过时,反而愈发显示出他的意义和价值。因此,纪念卡夫卡并不是为了卡夫卡,而是为了生活在今天的我们。

在我看来,研究卡夫卡就是研究我们的生命本身。卡夫卡对人类心灵探索的深度和广度,让任何当代人都能从中找到共鸣。我们可以把卡夫卡当作符号进行符号学研究、语言学研究、叙事研究、游戏研究,以及各式各样的形式主义研究,但卡夫卡其实更关乎我们的生存处境、生存状况、生存未来,以及生存的价值和意义。所以说到底卡夫卡的问题还是一个生存论的问题,我们只有从这里出发才能稍稍窥见卡夫卡的神秘意义的内核,并最大程度地接近那可望而不可及的灵魂“城堡”。

最近我比较集中地研究了“卡夫卡与中国”的问题。卡夫卡有一句很令人动容同时也值得深思的话:“假如我是一个中国人并且正在回家(实际上我就是一个中国人)”。一个20世纪初期生活在布拉格、从未到过中国的作家,对中国充满向往和归属感,这也是非常值得思考的一个问题。

卡夫卡所画的两个不同版本的击剑者

(曾艳兵系中国人民大学教授,李雷系北京新闻广播《编辑部的故事》主持人,北京广播电台编辑张雅佼对本文亦有贡献)