钱锺书、梅益与夏志清一九八三的归来

一九八三年六月二十日晚,哥伦比亚大学教授夏志清搭乘CA930航班,从南朝鲜(建交前我国称“大韩民国”为“南朝鲜”)到达北京,时任中国社科院文学研究所所长的许觉民等到机场迎接。这是夏志清自一九四七年底赴美后的第一次归国。二〇〇四年,夏志清在谈及这次归国,叙述平淡轻松,且带有些许自得。然而,从目前看到的材料得知,夏先生的这次返乡并非如此轻而易举。

一

一九七九年四月二十八日,经历过“十年浩劫”刚恢复科研工作不久的中国社科院,应中美学术交流会邀请向美国派出了第一个学术代表团,代表团由十位著名专家组成,钱锺书、费孝通等老先生皆为团员。这次访问打破了中西方文化长达三十年的隔绝。也正是这次访问,促成了钱锺书与夏志清之间最直接的交往。

据钱、夏两位先生回忆,此前,他们只有一次会面——二十世纪四十年代初,在友人家的派对中,一个是大学教师、刚刚成为文坛新星的作家,一个还是青涩的文艺爱好者。此后几十年里,虽然夏志清出版了著名的《中国现代小说史》并在书中给予钱锺书盛赞,但两人交往并不多。一九七九年春天,两人于哥伦比亚大学长达两天的相聚长谈,竟有种高山流水遇知音的精神契合。多年后,夏志清曾详细追述这次会面。钱锺书虽未见文章,但从夏志清去世后披露的信函中可见其真情的流露——他人还没有离开美国,便从洛杉矶写信给夏志清,丝毫不掩饰自己的感激和兴奋:

“您对我的评价颇具神奇的魔力。我不仅是您发现的,而且差不多就是您的创造物,您知道这个。”

“与您再次会晤,使我欢欣无限。咱们四十年间只会见过两次并不算多,但是时光是一个多么神奇的魔幻师,它将我们四十年前的一个黑格尔或克尔凯郭尔式的那种偶识缔结成了一种亲情:其后绽放成了一种丰盈的、成熟的友情!”(伊人:《钱锺书致夏志清书信解读——鸿雁叼来的文学史》,《世界日报》2017年12月24日)

夏志清与钱锺书,摄于哈佛大学

钱锺书在哥伦比亚大学,夏志清 摄

他们都希望能再次会面,但耄耋之年的钱锺书已“老懒怕出门”。美国之行后,他谢绝了国外多处邀请。其中也有来自美国普林斯顿大学、芝加哥大学的邀请,谢绝之余也难掩与夏志清不能见面的遗憾:“弟既不赴美,兄又不来此,重晤难期,是所惆怅。所幸门户渐开,芥蒂宜消,人事难料,把臂未尝无望耳。”(1980)他既感到悲观,觉着与夏志清再见面,“恐怕只能穆罕默德去就山的那一天了”。却又怀着希望:“当然,世事难料,谁也不能自主,安知不有惊喜!”

二

惊喜很快就来了。

一九八三年春,夏志清把自己要去南朝鲜开会的消息告知钱锺书,并表达了希望借机返国的意思,他立刻就得到了回应。

“得信惊喜。弟即与本院秘书长梅益先生(极能干明通,原为翻译家)商谈,渠建议邀请大驾返国光临两周,在国内游览食宿费用均为院方负担,不附带任何条件如讲学、做报告之类。等于免费的假日。弟极快慰。来华学者倒胃口的讲座,讲者听者皆勉强应付,不如这种来访之逍遥自在也。此次乃破冰之旅,如宾主和谐,以后使华能量增高,此中有弟苦心也。”

钱锺书确有“苦心”,为了使“破冰之旅”顺利成行,他还在给夏志清的信里出主意说:

“倘能亦以私人名义写一封致梅益先生,表示接受邀请,感谢厚意,那将会使事情进展更加顺利。……弟去秋起被任命为社会科学院副院长,有些人生来是官,有些人靠努力做官,有些乃为长官所逼为官,故冗较忙,得兄赠论《玉梨魂》文,快读后遂未复谢,歉甚!”

很快,时任中国社科院秘书长的梅益就收到了夏志清的信。

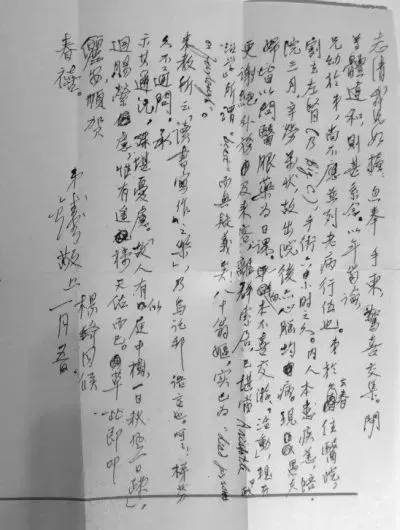

梅益先生赐鉴:

三月下旬奉接钱副院长锺书兄来函,谓曾与先(生)商谈,先生建议邀请弟返国观光两周,且已由贵院正式发出电报通知不才云云。弟一九四七年底来美深造,离国已三十五年有半,无缘识荆,承看得起,将以上宾相待,感激莫名。本当早修书道谢,惟三月底收到电报后,一直在等待那封正式邀请书(电报上明言“Letter follows”)以便申请visa,望先生谅我。今已四月下旬,贵院之Invitation尚未收到,不免有些着慌[弟将于六月初离美,时日不多矣。如该函尚未发出,可否见函即航寄一封为(祷?)],与弟莫大方便也。拜谢在先,并深感邀请厚意,顺颂

大安

弟夏志清敬上

一九八三,四月十九日

这里,写信的时间似有疑点:从钱致夏的四月十七日到夏致梅的十九日只相隔两天时间,不知是笔误抑或其他原因。此外,钱信中提到“在国内游览食宿费用均为院方负担”与梅的说法存在出入,不过后来在微妙的过程演化中也成了事实。这些并不是重点,重点的是从夏志清的信中可以看出,夏的归国计划一开始就不顺畅,收到钱的信后,他一直在等待正式邀请,直到四月下旬仍旧杳无音信,南朝鲜行程在即,他不由得“着慌”起来。

事实上,夏志清萌发归国念头还要更早。一九八一年,文学所研究员吴晓玲到美访学时曾向夏发出热情邀请,掀动了夏归国的心思,但两年过去,不见动静。直到有了一九八三年六月赴南朝鲜开会一事,他才终于按捺不住,写信给已经担任副院长的钱锺书。

不久,当对夏的邀请受到了一些人的质疑后,梅承受了很大压力,他不得不向上级解释事情的缘起,并请示处置是否得当,梅益是这样说的:

“今年四月初,钱锺书先生来电话,说有事要找我,我就在当天到了他家。他说美籍华人夏志清给他来信,祝贺他当中国社会科学院副院长。还说前年吴晓玲到美时曾邀请他,但迄(今)未接到正式邀请,今年六月,他要到南朝鲜开会,问可否自费来我国访问,看看老朋友,特别是分别三十多年的上海亲属。我对夏志清这个人的政治态度不清楚,钱锺书只说他是研究中国文学的,当时我想钱老的口气本来就是要请他来,因为钱一再强调夏一切自费,是来看老朋友的。他是个副院长,连这样的事都做不了主,有点说不过去。因此我说,就请你决定吧,他当场写了一个电报说:‘请您到南朝鲜后顺便自费来访,余详另函。’第二天我让外事局把电报发了。后来考虑到事后有不少事务工作,还是请文学所负责。我找了许觉民同志,许说他认识夏志清,就用文学所的名义邀请他。”

梅益的信写于六月二日,他在另一个报告中也谈及“前年,我院赴美讲学的吴晓铃曾擅自以我文学所的名誉邀夏来访,夏信以为真,今年四月,夏写信给我院副院长钱锺书先生,说两年来他一直未获正式邀请”。由此看来,古典文学著名学者吴晓铃先生对当时的外事纪律表现得颇有些天真,他没有和组织打招呼的邀请让夏信以为真了;是钱的身份使得邀请既有了官方色彩又带有老朋友的热忱;而梅在钱邀请的基础上,让文学所正式出面,才终于使问题落到了实处。从此事后来引起的一连串麻烦看,翻译家出身的梅益当时多少有点大意,但他却是发自内心地相信钱锺书先生,也期待文化交流的进一步活跃和拓展。不过,这样一个美好的愿望却没有使事情变得一帆风顺起来。让钱、梅两位都没有料到的是,在一九八三年那个特殊的时间点,邀请一位特殊人物到访引发的可能是一波三折的。

夏志清夫妇

三

邀请夏志清的消息传出去后,梅益立刻就收到了反应。

五月初,梅益接到丁玲打来的电话说:“你怎么邀请夏志清?他是反共的,这会破坏社会科学院的声誉!”丁玲言之凿凿要梅益撤回邀请,还说有些人正要批夏志清。不久,在郭沫若研究会成立大会上,有人发言中也提及此事,会后周扬、夏衍问:“是真的吗?”梅益答:“有这回事。”他对周、夏等人做了一些解释。此时,要撤回邀请为时已晚。梅益向院长胡乔木汇报,经过商量拟定出一个具体的接待原则,“只帮助夏和他的一些熟人见面,不请夏讲演,不开座谈会,在上海则完全是他私人的活动”,“和他的一些老熟人做工作,尽可能争取他改变态度”。

面对来自各方面的反应,必须表态。由谁来表态?找哪些熟人给夏做工作?梅益作为社科院的负责人,又是整件事情的亲历者,是跑不掉的。而熟人,首先自然是钱锺书——是他邀请来的。胡乔木对这件事情表现出了高度的重视,他给梅写信,做出指示:“对夏志清表态事……我意此事最好能先与钱老一商,以便使他有精神准备,且哪些话由他说更好,有所分工合作,则效果当更理想,因夏对钱十分崇拜,亦不敢抗辩也。”他正因病住院,从医院打来电话嘱咐梅益“把要对夏说的话事先同钱老商量一下,征求他的意见。多由钱讲效果会更好。同时梅也要做必要的表示,因各方对夏来反应很大,作为社科院的负责人不表示不好交代”。几天后,胡乔木不放心又打电话给梅益:“对夏不放弃争取工作”,“对夏的活动要留意,……他在国内探亲访友,特别是在上海,不在活动日程中,我们控制不住,要告公安部,对他亲友情况要摸一摸该做工作、可做工作”。总之,“关于邀请夏志清来华问题,木已成舟,只好将计就计。”“在宣传报道上更要从简。切忌有关方面争相邀请,避免让他在公共场所讲话,接待礼节不冷不热。”同时也一再提醒梅要做好钱的工作,“使他对我们的方针不至误解,防止被夏利用”。

原本一个普通的交流,却变得越发复杂起来,梅益除了向院长汇报,听取意见,还须向中央宣传部门汇报,与公安部联系,他在给宣传部部长邓力群写信时还要检讨自己:

“我的错误在于当时和事后没有弄清夏的政治面貌,就答应了,我没有把好关,这是失职。”

既然没有退路,就必须把如何应对缜密部署:

一、不发新闻,不通知新闻单位,不开座谈会,不邀请他讲演,对他的态度不冷不热,由钱锺书先生举行一次宴会,请他的一些熟人参加。

二、事先做好他的熟人的工作,把他作为一个台湾来人看待,如他有“反共”言论应加以驳斥,有关学术问题可以各抒己见,钱锺书先生等人要注意,不要被他利用。

三、通知公安部门,对他的活动进行了解,因为他在日程外的活动,我们难以掌握。

在陈述具体措施之外,梅益还是坚持自己良好的愿望:“当然我们还是要尽量争取他,做他的工作,他是一个有影响的人,既然让他来了,就应当不放过这个机会。”

邓力群阅读报告后做出批示:“事已至此,同意所提办法。”

梅益那颗悬在半空中的心终于放下了。

不知道“极能干明通”的梅益是怎么和钱锺书沟通的,而不久前刚刚写了多封赞颂夏的信,正满心欢喜地等待夏到来的钱锺书,在听了梅益和“更高机要”的意见后会有什么感受?此时,又一次学习整风正在全国掀起,对夏的批评也在相关领域中进行,两位都是心中有数之人,他们很快达成了共识……而这时候,距夏志清到达北京已经没有几天了。

与此同时,胡乔木也一点没有放松对这件事情的关注,就在六月二十日夏志清抵达北京当日,他还让人送来收集到的夏的有关文章,并先后写信叮嘱梅对夏的一些观点要做好准备,必要时“则应当场驳斥”。

四

一九八三年六月二十日晚,风尘仆仆的夏志清在机场见到了前来迎接的许觉民等,然后由负责接待的同志送往和平宾馆。

二十一日上午,许觉民和外事方面负责人与夏志清谈在华日程。下午,夏志清拜望钱锺书先生。谈话内容主要有三方面:钱锺书对夏的“说服劝诫”;夏介绍美国华人及汉学界情况;涉及的一些学术性问题。宾主落座后,钱锺书就表示欢迎夏回来看看祖国的变化。他说,我们还有很多缺点,但也要看到,这几年来的发展的确蒸蒸日上。我们当然不指望你来一次就改变自己的观点,但你要客观地看到我们的成就。钱锺书还说,树高千丈,叶落归根,你将来总归要回到自己的祖国。最终台湾也要回归祖国的。一旁的杨绛插嘴说:我们总是把你看作我们的人,而不是把你看作美国人。夏志清说,他这次要归国的消息传开后,美籍华人中亲大陆的和亲台湾的都有人反对他回来,台湾某些人也反对,并要他警惕我统战政策。但他坚持要回来看看。说到夏的小说史,钱锺书说,国内的学者乃至一些领导人都注意到他的著作,从学术角度客观地评价,还不成熟,希望再改,对有些作家的评价要客观些。夏则表示,小说史是年轻时所写,是不大客观。钱锺书还希望夏志清出去以后不要像有的人那样当面讲我们的好话而背后说坏话,在香港不要举行记者招待会。夏对钱的谈话表示同意。气氛是热情而又彬彬有礼的,却与他们在美无所拘束的会面完全不同,与夏志清启动归国计划时他们彼此的期待和想象也不同,或许直到这时候,夏志清才真正感觉到他是回国了。

梅益的表态是在当晚的宴请上。宴会设在北京老字号餐厅致美楼,原以为一切自费的夏志清,受到如此隆重的接待也颇感意外。在温和而有礼的交谈之中,梅益谈到国内很多人对他的著作不满,认为态度片面,不客观,不符合中国的历史事实。夏说那是五十年代写的,要修改。梅又谈到邓颖超同志在政协的讲话,说只要赞成统一,就是爱国,当然中国的主体是大陆而不是台湾。还说到这几年的变化。尽管过去有缺点,但现在向好的方面走,再过几年肯定比现在更好。梅益与钱锺书都一再重复表示,希望夏志清多看看。夏欣然同意。

宴会后,夏志清即开启了他归国二十来天的行程。他拜访了多年未曾谋面的老朋友和作家:李赋宁、吴组缃、沈从文、张天翼、端木蕻良、吴晓铃等。会面多是叙旧和了解三十年代作家创作问题。拜见张天翼时,因张身体缘故,夏主要是与其夫人沈承宽交谈。夏询问张的生活经历,同一些作家的关系,文集出版情况等,还提问:胡风当年批评张是否因两人有私仇?沈承宽说没有,批评是常有的事情,鲁迅还批评过张,说他的小说幽默过分就会失之圆滑,但鲁迅一直是张的老师。夏志清说张是中国现代大作家,国内文学史把他排在巴金、曹禺后面不妥,沈不置可否。

在会见老友的兴奋中,夏志清也确有许多感慨。在萧乾家里,夏谈到他见到的几位作家和老知识分子,生活待遇都很好,住房不错,地位也高。萧乾说,我现在是出版社的顾问,不上班,在家整理旧稿。夏说张天翼、端木、沈从文都在整理旧稿,出版选集、全集,这跟美国不好比;在美国老了就不行了,我现在收入很高,但一退休顶多拿一半,不像你们。萧说,前几年去美国,生了一次病很麻烦,费用也很大,我们是公费医疗不用自己花钱。夏连连点头。

接待人员很快就发觉,让夏惊奇的地方还很多:物价便宜,故宫门票只需一角钱。在街上买个小玩意儿更是便宜得让他出乎意料,只是觉得饭店的菜价不合理。游览长城定陵时他不住地赞叹中国人伟大,看到年轻男女之间大胆表露感情的动作,他也觉得新鲜。在一些地方看到有“为人民服务”的宣传牌,他奇怪地问:不是不宣传毛主席语录了吗?当陪同人员向他解释为人民服务已经成了人们工作的目标时,他表示认同。王府井街市的热闹让他颇为高兴,但同时也说生活太安逸了,作家可能就写不出批判现实的好作品了。文学是批判现实的产物,当代小说不好看,就是因为作家不敢写,文学要批判现实才好看。

六月二十五日,许觉民专程陪同夏志清游览西安。雄伟古老的城阙,矮房灰巷中浓浓的市井气息,岁月沧桑中依旧不朽的大雁塔、碑林、兵马俑、乾陵……无一不透露出中国文化的深厚底蕴,夏志清几乎每到一处都赞不绝口。特别是在观看“长安乐舞”时,绚丽的色彩,动人的舞姿,优美的音乐,传统与创新的美妙融合,让他一边看一边称好。直到第二天还止不住夸赞,中国人实在聪明,想不到舞蹈有这么大的进步,有这么大的魅力!许觉民问他,这样的节目倘若在美国演出反应会怎么样?夏毫不犹豫地回答,会轰动,很轰动!中国舞蹈有特色,美国人一定会喜欢!

他还是习惯直言不讳,参观华清池时,说蒋介石的失败是不善于用人,手下几个将领都是饭桶,还认为汪精卫是好人。许觉民说,你这个看法,不论在大陆还是台湾,都不会有人同意的,汪是大汉奸,老百姓最恨汉奸。夏听了,把话头扯开,不再谈了。

虽然没有专门讨论,他也总忘不了谈到文学,他喜欢当代文学中茹志鹃、高晓声的小说,对《草原上的小路》《剪辑错了的故事》《李顺大造屋》印象最深。觉得这两年似乎没有这样的好作品了,是不是路线有点变了?许觉民忙答道,路线有连续性,不但不变,而且为实现“四个现代化”会越来越清楚,刊物多、出版物多就是证明。还告诉他,这几年小说的发展比前几年更大,好的中篇小说很引人关注,并列举了一些作品。夏承认自己看得很少,回去再看。谈到现代文学,夏说,对老舍可以说国内外都没有什么争议,对郭沫若国外有争议,许说郭的一生都为着革命,他的文学生涯与革命连在一起,成就不能磨灭,至于有些事情,就像常人在政治运动中难免会说错话一样,但在郭的一生中,这些毕竟还是次要的。

五

六月二十八日夏志清从北京启程去上海,七月一日他太太从美国飞上海。或许是因为太太的到来,又终于与上海分别多年的亲人团聚,夏显得比在北京随意些。在七月二日由上海社科院副院长蓝瑛出面宴请的晚宴上,夏志清夫妇同主人们拉家常谈风景非常融洽,并一再表示感谢,说以后还要回来看看。

在上海的日子,夏志清前往复旦大学与贾植芳等几位教授座谈。参加的人不多,谈后没有合影也没有留饭。后来有人回忆说因当时的氛围有些紧张,大家也不知该谈些什么,夏似乎浑然不觉,他还是一副大大咧咧的做派,在与贾植芳握手时脱口而出:“贾先生是胡风派!”贾未立即回答,有陪同人员说:“他曾经被认为是。”夏于是便点头重复着这句话。随后,夏问起胡风的现状:“听说病得不行了?”贾植芳说:“大概病得比较重。”他听出了贾的山西口音,问是哪个县,随即说起自己太太也是山西人……一时说得很高兴。当人们问及他归国的感受时,他说起在北京同张天翼、沈从文等人的会面,认为钱锺书的学问和人品是他最佩服的,是学贯中西古今罕见的“大学人”。师陀在家中接待了夏志清,夏主要了解师早年创作的一些情况,还询问巴金的近况,他对巴金的《寒夜》评价很高,觉得超过了《家》。他称赞师的《结婚》和《马兰》。师谈到《金瓶梅》的作者应该是吴承恩,并摆出了根据,夏不置可否,离开后则对陪同人员说,他认为师的说法不能成立。“除非能够证明《西游记》不是吴承恩的作品。”

访谈中,他还是爱谈对当代文学的看法,对于国内文学创作繁荣、中青年作家队伍庞大、文艺刊物和作品数量之多很是感叹,认为这一现象欧美和日本都不可比,是“创纪录的”“世界第一的”,言谈中流露出喜悦。谈到当代小说,他说自己特别欣赏《人到中年》,创作风格细腻,刻画人物内心世界深刻。他仍然喜欢张爱玲、白先勇,不喜欢聂华苓,对她某些作品中的性描写颇有微词。

他也谈到中国留学生在美国的情况,说留学生在美国非常用功节俭。常常是三五人共住一个公寓房间。除了上课就是做功课、读书,自己做饭,很少去食堂或饭馆,也很少和同学之外的人交往。他发表观点说,中国留学生(指公派)的“生活费还可以提高一点,他们太节俭了”,他们接触社会面太窄了,“几乎对美国的现状都缺乏了解”。

七月十二日,夏志清结束访问从上海经香港飞回美国。整个过程中没有讲演,没有媒体宣传,竟有点“悄悄来,悄悄离开”的味道。

此后,梅益在给上级的报告中认为:这次邀请和接待是顺利的。夏志清“自始至终表现友好,没有反共和挑衅言论”,“对我们的批评(如说他的态度不客观,不尊重历史事实)等表示接受,有的则不表态”。他还表示《中国现代小说史》是在二十世纪五十年代出国时写的,对大陆情况不了解,有片面性,可修改(自然,事后改与不改是作者自己的事情了)。夏志清对国内作家当前生活稳定感到出乎意料,对文艺创作的繁荣赞不绝口。会见亲属后情绪极好,和接待人员十分欢洽,一再表示还要回来看看。“又据公安部门反映,夏来后没有不正常活动。”文学所与梅益保持了高度一致,虽然执行“不冷不热”的接待原则,但态度始终真挚友好,行事处处小心谨慎。或许正是这种处理方式,使访问在当时没有引起一些人的过多关注。事后,他们写给上级的报告以平和的口吻做了汇报,对夏的来访和我方接待给予客观描述和正面肯定。

虽然事情的开始并不顺利,结束却似乎风轻云淡,这使既是邀请人又是老朋友的钱锺书,终于松了一口气。八月,面对夏志清的感激他在信中表示:“此番邀请,乃梅先生与更高机要毅然排辞物议,玉成美事,弟得效绵薄,为幸已多,重承齿及,只赠愧汗。”

从一九四七年离国,这是夏志清唯一的一次归国。多年后他撰文详细回忆与钱锺书一九七九年在纽约的会面,对一九八三年的这次回国却从未见详谈。经历过的人包括钱锺书、梅益、许觉民也都没有文章记述。四十年过去了,笔者接触到一些材料,觉得有必要写出来,为后人研究历史留下真实史料。

夏志清回美,钱锺书自八月的信后,给夏的信骤减,从一九八三年到一九九四年的十一年中,钱只在一九八六年给夏写过一封信。一九九四年一月五日,钱锺书接到夏志清来信回复时已在病中,“以问医服药为日课。一向本不喜交游,‘活动’,现在更谢绝外务及来客,离群索居”,复信中不免颇有些悲凉之气。这封信便是他们两人之间的最后一封信。

钱锺书写给夏志清的最后一封信