吴淞海滨,曾名校林立

吴淞时期同济大学校园里的同学们(摄于1934年3月29日) 照片由作者提供

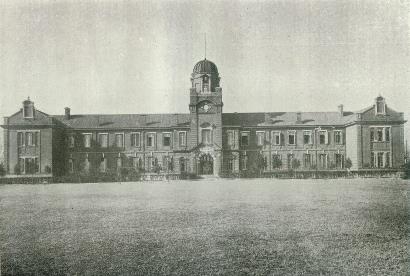

中国公学教学楼 照片由作者提供

复旦公学、中国公学、同济大学、商船学校、水产学校……这一连串熟悉的名字,曾经分布在上海吴淞的各个位置。那是中国高等教育孱弱的年代,吴淞这块土地无疑为中国高等教育续上了一脉香火、亮起了一抹星光,成就了这些学校各自的黄金年代,同时留下了许多故事,让吴淞、这江海之滨成为中国近现代高等学府的摇篮。只是当炮火声响起,这些学校无奈地离去了。

日月光华,旦复旦兮

1905年开春,震旦学院爆发了震惊沪上的学潮,作为院长的马相伯与教会之间就课程设置和校务管理发生激烈的冲突,由此132名学生中130名签名退学,跟随马相伯离开了震旦学院。

马相伯为学生们的前途与命运担忧着,复校的念头一直盘桓在心里,不过没有经费、没有校舍,让他陷入困境。这年5月,由严复领衔,袁希涛、萨镇冰、熊希龄、张謇、狄葆贤等28位校董具名,发表了《复旦公学集捐公启》,向社会各界募集办学资金。袁希涛是教育家、宝山人,对宝山的情形较为了解,向马相伯建议:吴淞有一处空了许多年的提镇行辕,不妨用来先做临时校舍。提镇行辕是江苏提督设在吴淞要塞附近的下属军务衙门,建于1877年,早已荒废。马相伯听后特意前往吴淞看了看,十分满意,他说:“地方很宏敞,既远城市,可以避尘嚣;又近海边,可以使学生多接近海天空阔之气。”于是发电报给两江总督周玉山,请他将这旧衙门拨给复旦,再拨些经费。周玉山很快复了电:地方照拨,开办经费汇一万两银子。

马相伯起初意为“恢复传承震旦公学”,后来听从学生于右任等人提议,取《尚书大传·虞夏传》中的“日月光华,旦复旦兮”,将学校命名为“复旦公学”。

经过一段时间对提镇行辕的修整,1905年9月14日,学校终于顺利在吴淞开学了。校舍虽然陈旧,规模倒不小。学校门前是一面照墙,照墙边上两根旗杆,东西两扇门,贴着门神秦叔宝和尉迟恭。进了仪门,是一个石板甬道,径直向前拾级而上经过一个平台,便到了大堂,那里用作礼堂,也兼饭堂。两庑有二三十间平屋,遥夹甬道,东西相向,作课堂、宿舍、办公室。大堂里面,前后有三进平屋,正中后进六七间,是校长室、教职员宿舍,其余都是课堂及学生宿舍。有一个化学实验室,又搭了几间板屋,做浴室、厕所、盥洗处,就在各宿舍的前廊。学校房间总数在60间左右:8间讲堂,大小21间寝室,4间盥洗室,2间浴室,1间理发室,大小11间教职员寝室,1间阅报室,大小3间理化室,1间会客室,1间厨房,2间储藏室,1间调养室,4处厕所等。只是学生宿舍不足,只够80人寄宿,学校不得不在淞沪铁路对面的吴淞怀远里另租几幢三间两厢房的石库门与几间沿着市河(今淞滨路)的房子做校外宿舍。

公学第一任校长为马相伯,聘请了严复、萨镇冰、袁希涛、狄平子等多位社会贤达担任校董,共同管理学校。第一年除震旦学院退学的老学生报到120人外,另预备招收新生60人。令人意外的是,报名多达五百多人。马相伯、严复亲自主考。上午8点至12点考汉文,学过西文的,下午2点至5点加考一次西文,最终只录取50名。其中有宝山罗店镇人朱鹤翔,毕业后赴比利时罗文大学留学,归国后长期在外交部任职,并担任过驻比利时公使。

学校极为重视外语教学,除语文、历史、地理及伦理外,其他学科均采用国外课本,运用外语教学。马相伯同时立下规矩,星期日上午学生不准外出,由他选定多个演说题目让学生们轮流练习。他传授演说必需的方法,如分段,开始怎样抓住听众,结论怎样使人获得对于演说具体的了解。学生们都很感兴趣。

第二年,马相伯辞职,严复继任;1907年,严复辞职,夏敬观继任;1909年,夏敬观辞职,高凤谦继任;1910年,高凤谦辞职,复为马相伯。1911年,辛亥革命爆发,不少复旦学生参加了革命军,加上经费停发,校舍又为光复军司令部占用,学校一度停办,到12月中旬,在无锡士绅的支持下,学校借惠山李公祠为课堂、昭忠祠为宿舍复学了,自此复旦离开了吴淞。

1905年至1911年,复旦在吴淞7年,几任校长都聘请了具有真才实学、热心教育的学者担任教师,先后有李登辉、袁希涛、周贻春、赵国材等承担教学或主持教务工作,教学要求严格,共培养四届高等正科毕业生57人。有个学生回忆,他们印象深的老师有三位:一位是仪态整齐、举止健捷的李登辉;一位是头发梳得光亮、留着小胡子的平海澜;最后一位是于右任,容貌清瘦,整日穿着布大褂,讲国文讲的是司马迁的《刺客列传》,这让处在君主时代的同学们觉得多少有些稀奇。

在春日的同济大学

1932年秋天,一群来自浙江、四川、江苏、安徽等地的孩子考入了位于吴淞的同济大学附中,这是宝山最早的中学。

那时候附中在同济大学的校园内,校园挨着淞沪铁路的吴淞站,前面是吴淞镇,后面是绿油油的田野。有人说,考进同济读书,如同在深山老林的寺院里念经,朴素的校风甚至配不上上海的声名,因为学生们大多土头土脑,穿着廉价的工服,或一身破洞的制服,几毛钱一双的橡皮鞋在运动场上随处可见。然而“僧众”人人安分守己,爱读书、爱体育,半途而废、辍学的很少,当然身着西装革履的翩翩公子者也有,但在同济似乎显得格格不入。

校园的生活对于这群初来的孩子来说充满了神秘感,更充满了期待。每天清晨,校河对岸茅舍里的鸡开始打鸣,生理馆的狗听见便叫了起来,同学们随即从宿舍的木板床上爬起身。经过梳洗,他们空着肚子兴冲冲地跑入操场,有的练腿劲,有的练打拳,有的拉铁杠,让静谧的校园顿时有了生气。早饭的时间在第一堂课结束举行升旗典礼后。一个大学部的学长曾对他们抱怨,有一年冬天,海滨吹来的狂风夹着雨、夹着冰雹,教授说7点必须准时到教室,大家只得乖乖钻出温暖的被窝,抖抖索索上课去。

校内有一家广东饭店,老板兼掌勺的是胖子老莫,崇明人,却会说一口流利的广东话,出名的是两角钱的炸猪排。校门口有两家小饭馆,同学们最爱吃那里早上的榨菜肉丝面和冬天的烧青鱼。若是有人想家想得深切,半夜窝在被子里偷偷抹了眼泪,第二天中午一定去广东饭店让老莫炸一块猪排,以解思乡之苦。

学校里,同学们陆续成立了许多组织,有稚鹰篮球队、坦克篮球队、乐斯小足球队、乐济足球队、济华乒乓球队等。稚鹰篮球队里有个队员叫钱景伊,1936年附中毕业后升入同济大学工学院机械系,1937年“八一三”淞沪抗战爆发,这位热血青年弃笔从戎奔赴了延安,改名钱文极,新中国成立后长期隐姓埋名,是我国第一代地空导弹的总设计师。钱景伊拿球很稳,同学们评价他:此公不论胜负,面上毫无表情,有冷面滑稽大师裴斯开登之风范。林仁通参加了坦克篮球队,因为肤色白,外号“小白菜”,但他最擅长的竟然是扔40米标枪。贾彭庚、赵霖是坦克篮球队、乐斯小足球队的主力队员,贾彭庚极拼命,每每上场头上必然包一块白色丝巾,同学们说那是他的注册商标。赵霖热衷摄影,参加了一叶摄影学会,摄影学会中另有徐君宪、顾泉生、王世瑞、沈培孙等同学,他们办了本《一叶摄影刊》的刊物放在图书馆,很受大家的欢迎。

1934年的3月29日,他们进入附中第二个学期,那天,阳光照在校园里一片明媚、一片温暖,大礼堂门口的那对石狮子懒洋洋地沉醉在春风里,校河旁的桃树、柳树早已发芽并长出了嫩叶。同学们吃过午餐,正聚在一起谈论吴淞镇上万昌书店新近出版的德文参考书太贵,而他们囊中羞涩。赵霖突然打断他们的话题,神秘地从布包里取出一架相机,他说是他父亲为他新买的柯达方箱相机,已经装上了胶卷。大家将他的相机拿在手里看了又看、摸了又摸,露出赞叹的神情。“走,我们拍照去!”赵霖那副黑边眼镜底下的眼睛瞬间泛出光亮。在教室、在宿舍、在校园,随着赵霖一次次按下快门,一张张青春的笑脸绽放在春日的同济大学。

担天下之公

闸北的天通庵路是淞沪铁路的起点站,距离炮台湾16公里,每回梁实秋来学校教书就搭一班小火车,大约30分钟到达炮台湾,出了车站沿一条弹格路慢慢走上十来分钟就到了中国公学。

学校占地百多亩,红砖砌成的校舍,壮丽恢宏。西边有篮球场,有数排洋房,最前一排的中间是礼堂,两旁是校长室、教务处和总务处等办公室,楼上是图书馆与教室。后几排依次是教室、宿舍。学校右边是足球场,尽头是女生宿舍——“东宫”。校礼堂正面的墙上挂着七八幅大照片,中间是孙中山,两旁是革命先锋,他们全是中国公学最初的校董。梁实秋说没有一个学校有这样辉煌的历史,又有一批声名显赫的校董。校园里有时可见一位风度飘逸、架着副眼镜的年轻人,手挽一个漂亮的女孩,有同学猜他们是情侣,边上的同学则轻轻说:“你瞧,这就是沈从文跟他的妹妹沈岳萌。”

1906年夏天,15岁的胡适投考中国公学,国文题目为《言志》。马君武拿胡适的卷子给学校多位老师看,大家说公学得了一个好学生。胡适进入学校,许多同学都比他大,其中不少是革命党人,纷纷剪了辫子,却没强迫他剪、没拉他一起干革命,20年后他才明白其中缘由。同学但懋辛告诉他,大家开会商量过,认为他将来是个做学问的人,需要得到大家的爱护。1928年4月,这位大家眼里能做学问的人果然成了著名的学者,并回到公学接替留法数学家何鲁当了校长。那天就职典礼是马君武主持的,马君武告诉大家胡适回到母校做校长:“这是中公的光荣,也是我生平最高兴的事。”马君武是科学家、教育家、文学家,也是中国公学早年的创办人之一、首任教务长。“隔岸起飘风,浪打吴淞;血涌半江红,白虹贯日中。多少少年英雄,以学为光荣,锻炼身心,胼胝手足,担天下之公。”是他为学校写的校歌。他长胡适十岁,是胡适尊敬的兄长。马君武后来有一次做讲演,指着胡适告诉同学们:“那时他用红头绳子所扎的小辫子,翘翘的,就是现在你们的校长小时候的象征。”引得大家一阵哄笑。

做了校长,兼了文学院院长,胡适每星期四来校一天,上午10点到12点他为学生们上一门中国文化史课。每回他的课都热闹非凡,选课的准时上课,不选这一课的同学,甚至附近“水产”“商船”“同济”的校外生,和慕名而来听课的,把一个能容纳千余人的礼堂挤得水泄不通,连窗口也站满了人。虽然人多,但全场依然鸦雀无声听他滔滔不绝。胡适那时不过三十七八岁,夏天着西装,冬天一袭浅灰色的哔叽长袍,学生们除了听他讲课,也为一睹他的风采。

1930年,胡适离开了中国公学,校董会推荐马君武继任。中国公学在胡适担任校长时,学生从300多人增加到了1000多人,原有的学生宿舍只能容纳500多人,胡适不得已将游艺室改为宿舍,饭厅改为教室,社会科学院迁到了闸北的八字桥,却仍不能解决问题。他与马君武商量要在学校左侧的大操场北面空地上新建宿舍,马君武表示赞同,在胡适卸任前的一个上午,他和丁鷇音及诸多友人、学生一起举行了动工典礼,他拿着铁锹挖起了新宿舍的第一坯土。

马君武那时候住在宝山杨行,每天坐着黄包车或独轮手推车来学校,一定会去工地视察。他对新宿舍建设的监督极其认真与严苛,在他的推动下,一座能容纳八九百人的三层楼新宿舍不久后建成。他很高兴,对大家说:“胡适之长校时,与君武商及建筑新宿舍,将分校归并炮台湾之议,君武力赞之,于4月底在大东旅馆由东南建筑公司介绍冯泰兴建筑公司,商妥一切条件,并由冯泰兴代向正大银行借款74000元为建筑费,分三年偿还,以炮台湾地契为抵押品,并由胡校长面请冯泰兴即日开工后签约。新宿舍于6月14日签订契约,于8月14日建筑成功。”

新的学年开始,马君武因解决了学生住宿的问题,随即依胡适原定的计划,将社会科学院从上海闸北八字桥搬了回来,一时学校附近的小食堂、小书店突然兴旺起来,校内校外分外热闹,学生人数增至1300多。

20世纪80年代,一个中国公学的毕业生念及旧日的学校时说:“吴淞江上的水波呀,什么时候我再能亲近你,有机会在你江畔小住,再沾到你微细凉爽的飞沫呢?”这是否也是复旦公学、同济大学、商船学校、水产学校……那些曾经在吴淞留下过足迹的大学生们的心声呢?