徐剑:行走的极限与文学的边界

2023年度“中国好书”新近揭晓,作家徐剑的《西藏妈妈》入选其中。

徐剑本人曾进藏20余次,他在20余次生命禁区的行走中,收获了属于自己的文学“金青稞”。

在这片神秘而美丽的土地上,徐剑不仅见识了大自然的鬼斧神工,也见证了人性的光辉。他认为西藏有生命极限的高度与文学的精神海拔。

《西藏妈妈》讲述了在西藏福利院中孤儿救助培养的故事。该书叙材翔实、叙事感人,在深入采访挖掘典型人物的基础之上,深情记录“西藏妈妈”们传递无私大爱的感人故事,立体呈现西藏“孤有所养,少有所依”的动人画卷。

徐剑在无数次濒临极限的行走中,通过他的文学作品展现了生命的力量和希望。

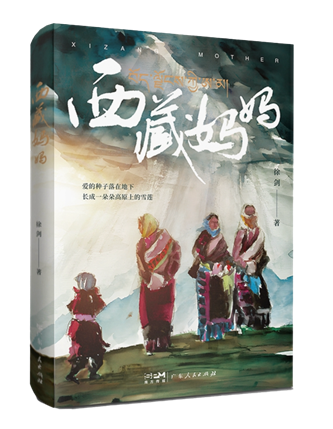

《西藏妈妈》

徐剑 著

广东人民出版社2023年9月版

徐剑,中国人民解放军火箭军政治工作部文艺创作室原主任,中国作家协会第八、九、十届全国委员会委员,中国报告文学学会会长,文学创作一级,享受国务院政府特殊津贴,中宣部文化名家暨“四个一批”人才,被中国文联评为“德艺双馨文艺家”。有“导弹系列”“西藏系列”等三十余部共计七百万字文学作品出版。代表作有《大国长剑》《东方哈达》《大国重器》《经幡》《天晓1921》等。曾获首届鲁迅文学奖、中宣部“五个一工程”奖、中国人民解放军文艺奖、中国图书奖、中华优秀出版物奖、“中国好书”、全军新作品一等奖等全国、全军文学奖项。

Q:《西藏妈妈》获得2023年度“中国好书”后有何感想?

徐剑:西藏是神牵梦萦之地,也是我文学创作的双翼之一。我每去一次,都会将魂丢在那里。然后,一年半载,又期待着下一次远行,上青藏高原,喊回、找回文学之魂,那里有生命极限的高度与文学的精神海拔。不知不觉中,我已经去了20多趟了。能以《西藏妈妈》获得2023年度中国好书,是非常荣幸的。

千年一梦桃花落,雪山之巅,古树蓬春,桃之夭夭;青烟袅袅,妈给阿佳,大爱慈航,永远流淌着一条爱的雅鲁藏布。

Q:我们采访纪实文学或者报告文学的作者时,作者们都提到会进行大量的田野调查和采访。你觉得作家创作时进行的采访跟记者的采访有哪些不同?

徐剑:我觉得对作家来讲行走太重要了。这种行走就是田野调查、是考古,要创作出最终的文本,你首先要完成田野调查,把采访中的故事刨出来、把“文物”给挖出来。尤其是在少数民族地区,采访的难度和成本非常高。所谓的成本高就是你要走很多的地方。所谓的难度就是在高海拔的民族地区,如果海拔超过4200米就是生命禁区了,它有一个禁忌,你要少说话,少说话就不容易缺氧。可是作为作家进行采访的话,你沿途要多说话。因为你面对的采访对象全是少数民族的农民,很多人都不会说普通话,还有牧区的牧民,别说汉话甚至连汉族人都见得不多。我得把自己想说的告诉翻译,翻译再告诉他,他再说给翻译,翻译再说给我。我还要想办法带动他的情绪,要用我的幽默来引导他,让他哭或让他笑,让他说自己的故事,所以这种采访特别艰难。因此,一般我进行一个采访需要花50多天或者两个多月甚至更久。这次好在西藏儿童福利院的那些“妈妈”们,一半以上都可以用汉语进行交流,七八岁的孩子也会给妈妈们做翻译。

记者和作家采访的区别,我认为记者由于职业需求的“短平快”,要快速采访、快速出稿。他不需要像我们这样,一个人采访几天甚至更久。我采访南海的两个船长时,花了整整15天,故事才逐渐露出来。文学就是要挖细节,要挖到珍珠般的细节,要挖到那种独特的、陌生的、感人的、有震撼性的或者与众不同的细节。这些要靠深度采访,真实的魅力在于生活里没被人发现的故事,被一个作家挖掘出来。我觉得作家这个职业是人类学者,人类学者他就要一步一步地走向人的情感、灵魂、精神、宗教……把人类深层次的东西但又是他生活化的故事挖出来,表达日常、追求和信仰。西藏就是这样。

Q:“西藏妈妈”是谁?你采访了多少位“西藏妈妈”?

徐剑:西藏有数千名因为各种各样原因成为孤儿的孩子,而负责管理教育这些孩子的工作人员大多是女性,她们不分年龄与阅历,有的还未结婚、有的已经结婚生子,这些未生娘、阿妈拉拥有一个共同的名字“西藏妈妈”。“西藏妈妈”将自己与孤儿们紧紧拴在一起,她们以淳朴感人的精神品质,以大爱温暖、抚育了西藏孤儿院的孩子们。

我大致估算了一下,前后采访了100多位“西藏妈妈”。7家地市福利院,我一次采访30多位,甚至不止30多位。每家儿童福利院我至少采访1个礼拜,一天上午采访2个、下午采访2个是最多的,弄不好就是上午1个、下午1个。

在采访的过程中,我要谈细节、谈故事。我不要那种大而化之的东西,有时我连他们领导都懒得谈,一般寥寥几笔带过,并未放到重点。我的重点是写“西藏妈妈”,所以细致的采访是很重要的,我觉得不完全要以采访的数量多少来定你这本书的轻重,关键是你是否能抓到几个人、几十个人,从而写出他们的精彩故事。好的报告文学、好的小说都是靠细节,靠那种独特的、陌生的、有震撼性的、感人的细节,或者让人读了欲罢不能的细节来拴住读者。采访她们的过程,我觉得是一个挖细节的过程。细节挖到了,文学的故事被你抓住了,其实你的叙述轴就出来了。

Q:是什么让你决定以阿妈拉、西藏未生娘、阿佳等角色进入书写《西藏妈妈》?

徐剑:2019年2月时,我接到了西藏作协主席、文联副主席给我打电话说:“徐老师,3月的桃花马上要开了,您到西藏来看桃花吧。”我答应了,因为我去西藏十几趟了,但就没有看过桃花,尤其3月间的桃花。入藏后,我发现西藏的桃花是非常有味道的,冰天雪地、雪山之下、半坡之上,或者说雅鲁藏布两岸河谷村庄的千年古桃树连片绽放,树干粗大的桃树老干发新枝和新芽,后来我为什么有个后记——千年一梦桃花落,雪山之巅,古树蓬春,桃之夭夭。就是在看桃花的过程当中有感而发。

看完桃花,西藏自治区文旅部门安排了一场采访,上午去看“双集中”的养老院,各县都有养老院也是社会福利院,里面是孤老病残者。下午去看儿童福利院,所有的儿童福利院都建在地级市里。在下午采访时,我看到福利院的条件特别好,尤其一个小姑娘让我印象颇深。在采访拥中卓玛和拉吉姆的家庭时,她们告诉这个小姑娘刚带来时,两岁多,像一只小藏羚羊眼中全是惊恐,她到哪里都觉得没有安全感,一身的虱子,这和我看到的她完全相反。采访结束后我们在福利院到处转、拍照,根本没有一种陌生感反而特别快乐,那一瞬间我就决定写“西藏妈妈”题材的报告文学。

Q:你在《西藏妈妈》中写拥中卓玛时,出现了一句藏家谚语“灰头雁飞得再高,也要落在小草中觅食”,在书中其他地方也出现几次“灰头雁”,你是如何理解谚语中“灰头雁”背后的西藏妈妈?

徐剑:灰头雁实际上是西藏最常见的一种禽鸟,它们大多时候是在雪山圣湖之间飞翔,它的居住地都是在高海拔地区。但是它们会掠过村庄或者牧场,去湖边的草丛中觅食。它们随季节而来,也会随季节而去。我写这句藏家谚语和拥中卓玛有很大的关系,她原本是城市里的白领,后来在电网做导购,过着挺好的日子,就因为一句话“你去当爱心妈妈吧”,她就义无反顾去福利院做起了“西藏妈妈”。她的工资由5000元下调至2800元,当然她现在也有5000多元了,但她会觉得很满足、很幸福。

我第一次采访拥中卓玛的时候,她是个漂亮又明媚的姑娘,还没结婚。时隔两年后再次见到她,她已经结婚生子了。在她给我讲故事的过程中,我觉得她其实就是那只“灰头雁”,是一只飞得很高的灰飞雁。但最后她回到“小草”之中,她和福利院的那些像霜打过的小草一般的孤儿们在一起,她其实是用一种灰头雁翅膀,或者是母翼来护养这些小草。这便是“灰头雁”背后的西藏妈妈。

Q:《西藏妈妈》的后记里提到,在你第21次西藏行中,你在思考这块雪域大地,究竟赐予了自己什么?现在你找到答案了吗?

徐剑:我觉得西藏赐予我的远比我为它付出的要大得多、无限得多。

它让我把那种大化于爱之中,大化于无形之中,大化于荒野之中,大化于雪山、草原、大河之间。更重要的是它给了我文学的执念,它给了我文学的境界。西藏给我的是情感之上的一种精神,精神之上的一种信念,信念之上的一种文心。所以我觉得西藏对作家来说,尤其是汉地的作家来说是一种滋养。作家需要有别样的眼光、别样的境界、别样的追求、别样的精神来给你滋润。

Q:在《西藏妈妈》中,你突破了原有的理性表达方式,使叙述更接近散文,更具抒情性和诗意。这种写作风格的转变,是否与你对西藏的特殊情感有关?

徐剑:确实如此。西藏的自然风光、人文景观和风土人情,都给予了我极大的创作灵感。在西藏行走的过程中,我深感生命的脆弱与坚韧,感受到了人与自然、人与社会的和谐共生。这种感受让我更加关注那些生活在社会底层的孤儿们,他们的故事让我更加坚定了用文学记录这个时代的决心。

Q:你认为行走的极限与文学的边界之间有着怎样的关系?

徐剑:我认为行走的极限与文学的边界是相辅相成的。行走可以让我们更深入地了解这个世界,感受生命的多样性和丰富性。而文学则可以将这些感受转化为文字,让读者能够共享我们的体验。在行走的过程中,我们会不断突破自我,挑战极限,而这种挑战也会激发我们的创作灵感,推动我们不断拓展文学的边界。因此,我认为行走和文学是相互促进、相互成就的。