水墨云烟“无尽藏”

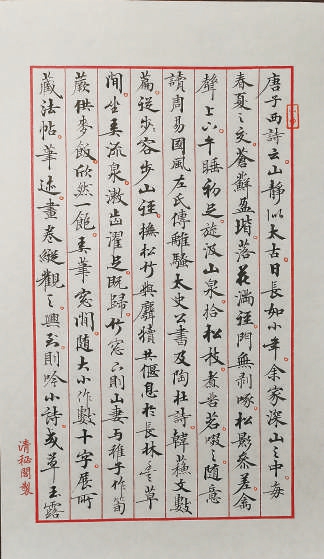

《山静日长》宿悦

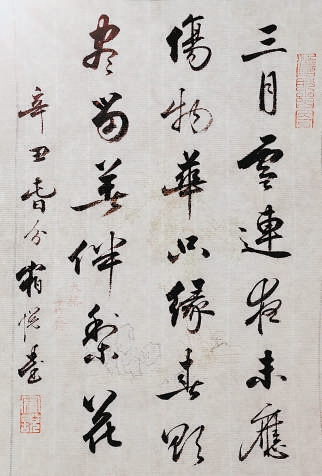

《嘲三月十八日雪》宿悦

获得1957年诺贝尔文学奖的法国作家阿尔贝·加缪说:“写作,就是生活两次。”二十年前,当我第一次看到宿悦先生的书法,就是这种感觉。那水墨间蕴含的“人生之外的人生”,藏在云烟里,云烟不尽,只有经年穿过,方能遇见所藏。二十年后,当宿悦先生的书法再度走进我的视线,笔笔都在云烟散尽之后,结字、行气若青峰不移,云在净瓶,皆续前缘,却又不同于往昔。我们挟了云头对坐,他提笔写我所见的水墨,我提笔写他水墨所在的云烟,一场展览“无尽藏”。

为什么用“无尽藏”这三个字?我没问。于我而言,这三个字是海天。不必问,里面风卷云涌,出世入世,宿悦先生当亲身经历;晋人精微、唐人法度,柳之骨健、褚之骨韵,二王行逸、金文小篆、汉印战玺……他自穿越其间。“无尽藏”这三个字,像极了他点在宣纸上的一个平行世界的起跳点。

海天太阔,风云难料,虽有定点,一朝一夕怎能说清。我查阅资料,也是有缘,“无尽藏”一词两说,正应了出世入世的往复行途,却殊途同归:

出世有禅语。《大乘义章》有言:“德广难穷,名为无尽。无尽之德,包含曰藏。”《华严探玄记》有言:“出生业用无穷,故曰无尽藏。”

入世有文心。东坡居士的《前赤壁赋》有言:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也……”

此外,泰州学派的一代宗师李贽在其《杂说》中说:“寂寞书斋,独自无赖,试取《琴心》一弹再鼓,其无尽藏不可思议,工巧固可思也。”

出世入世,好似宿悦先生水墨行途的坐标轴。

记得二十年前一个初夏的午后,我看到宿悦先生书写的一纸《心经》。未曾谋面,经文已收入囊中,归家路上,京城胡同里的槐花正香。二十年后,机缘巧合,我在一个初冬的午后第一次步入宿悦先生的书房,屋中陈设未及细观,只见南窗上贴着一张宣纸,遮空蔽日,光慢慢晕染;陶炉烹茶,水渐渐沸开,光晕与水气弥散,内心顿觉温暖。坐定后,饮几杯茶作别夕阳,他在书案上展开一卷新近书写的《金刚经》,我一眼读到二十年间的寒暑相易、日月轮转。世人写经多沐手,唯洗心者屈指可数;人言写经可静心,而参心者能有几人?宋诗中有一首《偶题》很冷门:“露叶明朝彩,云峰吐夕岚。山中无限景,诗力不相参。”当笔尖的念力参透,明灭间尽是温暖。于观者而言,凡遇经典,会静心参观;可参观参观,多落在“观”上,有谁能“参”?宿悦先生笔下字字参心,他落笔的一刹那,说“短”即为笔尖触纸的一瞬,说“长”若一名锦衣长者每年一次用丝绸袍袖轻拂泰山,直到将泰山抚平。芥子须弥尽在参心书写之中,他的书房有法门。

书房中有法门,也有隐帐。夕阳落尽,他点起晚灯,帐中明澈。米兰·昆德拉在《笑忘书》中说过一句话:“美是编年的废除,是对时间的对抗。”我觉得宿悦先生的隐帐就是如此。伴随晚灯的有蓝调和威士忌,雅室案几之间还有不少他写的小品文字,他写无垢、写厄除、写渔隐、写不二过、写横琴侍鹤、写落梅如雨、写还至本处、写何事惊慌、写心念不空过、写明历历露堂堂、写越不聪明越快活、写隔帘风细有茶香、写相识已是上上签、写“独依古寺种秋菊 醉卧西窗听夜涛”……我看到的不仅是字间“笔贵绕左,书尚迟涩”的意力,也不仅是“努如直槊,勒若横钉”“开张凤翼,耸擢芝英”的神形,我更看到了他读过的书、看过的电影、听过的音乐、爱过的人。坐标轴上的创作:光阴、水墨、笔、纸、南窗、晚灯、杯茶、盏酒,此刻参字的他、彼时参观的我,远在某年,近在此刻;隐帐中书案六尺、红尘千丈,世间的穿越往复,到底谁是谁的过客?

那次兴尽晚回时,正值京城的冬日;此篇漫谈落笔时,我置身初夏的杭城。午餐后信步走到西湖以南的满觉陇,“满陇桂雨”的时节未到,游人也未到。谷中鸟鸣引我们与水乐洞偶遇,洞中探幽,确得水鸣之乐。洞口隐约可见摩崖石刻,篇篇皆言洞天两重似出世入世、隔空易年。我想起与怀素并称“颠张醉素”又与贺知章等人同属“饮中八仙”的张旭,他不仅擅草书嗜酒,几句诗也写得应景:“隐隐飞桥隔野烟,石矶西畔问渔船。桃花尽日随流水,洞在清溪何处边。”就在这清溪洞边,忽觉得我已穿过宿悦先生的水墨云烟,见之所藏:其中不仅有古意、新意,更有只属于他的今意;无处不在,无心着迹,无痕作为,无尽藏。