蒋蓝:三苏与宝月大师惟简

苏东坡兄弟与成都大慈寺的佛源甚深。究其根底,除了他们自幼受苏洵影响,雅好佛画艺术以及青年时代在青神中岩寺读书之余耳濡目染,加之母亲程夫人本就是虔诚的佛徒,还有一个重要原因:苏轼兄弟与大慈寺胜相院的住持惟简(1012—1095年)堪称为生死莫逆之交。

惟简俗姓苏,眉山人,是苏轼的宗兄。古人称之“无服兄”。“无服”,古丧制,五服外无服丧关系者称“无服”。他9岁出家,19岁得度,29岁被宋仁宗赐紫袈裟。唐宋时,三品以上官公服为紫色,五品以上官为绯色,官位不及而有大功或为皇帝所宠爱者,特加赐紫或赐绯,以示尊宠。僧人亦有时受紫袈裟。

到36岁时,惟简又被赐号“宝月”大师,直到84岁圆寂,从未离开过大慈寺。宋仁宗至和二年(1055年),苏轼和父亲、弟弟,到成都拜谒益州知州张方平,利用机会又拜会了大慈寺的文雅大师惟度和惟简,他们均为同门。

嘉祐四年(1059年),苏轼在眉州服程氏母丧期满,到成都与惟简过往较多,关涉佛事者如“要绣观音”“借浮沤画”等。他离开成都返回汴京时,惟简还远山相送,“至刻厚意。”

后来,苏轼、苏辙随父举家离蜀北行赴京,与惟简相约在嘉州(今乐山市)相会,“及至嘉州亦五六日间,延望不至,不知何故爽前约也。”(苏轼《与宝川大师三首》)对这次未能与惟简见面,苏轼感到非常遗憾,怅惘之情溢于言表。

1816年《华阳县志》所绘成都大慈寺

几年后,苏轼应惟简之请,为大慧寺胜相院(原名中和院)写了一篇《中和胜相院记》。记中回忆说,苏轼游历成都大慈寺,见到他所爱戴的两位高僧:文雅大师惟度,气质高尚,纯朴忠厚,他还能回忆唐末、五代史书没有记载的许多史事;宝月大师惟简,精明敏锐,礼敬佛祖,管理僧众严厉谨慎而颇具威望。记中又说,胜相院壁上,有唐僖宗和陪同他西迁而来的文臣武将共75人的画像,画中人物精妙绝伦,栩栩如生,令人神往。这里最早的住持,是京兆长安人广寂大师希让。希让传了六代衣钵,传到惟度和惟简。惟度圆寂后,惟简担任大慈寺胜相院住持。

宋仁宗嘉祐元年(1056年)三月二十八日,苏轼与弟弟苏辙再游成都大慈寺极乐院。这次成都之行是观赏壁画,苏轼对唐代著名佛画家卢楞伽的绝作备加赞赏,称其为“精妙冠世”。

宋英宗治平四年(1067年),苏轼在川居父丧。惟简前往造访,恰遇到苏辙出示唐人摹本《兰亭》,惟简大喜过望。九月十五日,苏轼为苏辙送给惟简的唐人摹本《兰亭》书写了一篇跋语《书摹本兰亭后》。苏轼早对《兰亭》烂熟于心,对唐代书法基本持否定态度,是指盛唐以来重“法”的风气。黄庭坚《山谷题跋》卷五曾指出:“东坡道人,少日学《兰亭》,故其书姿媚似徐季海。至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦劲乃似柳诚悬。中岁喜学颜鲁公、杨风子,书其合处不减李北海。”这一论断是基本符合事实的。

这一唐人摹本,系苏辙从河北带回蜀中。惟简见后爱不释手,持归成都,特请绵州僧人意祖摹刻于石碑。同年,苏洵逝世,苏轼、苏辙自开封扶父以及苏轼妻子王弗灵柩归眉山可龙里安葬。丧事完毕,兄弟二人专程到成都大慈寺拜谒惟简,捐赠苏洵视为至宝的四菩萨门板像。

对这一稀世之宝,惟简许诺:“以身守之。吾眼可霍,吾足可斫,吾画不可夺。若是,足以守之欤?”

《府治三衢九陌宫室图》有大慈寺

宋神宗熙宁元年(1068年)十月二十六日,苏轼撰《四菩萨阁记》,叙述了四菩萨像的来历和建阁的曲折:长安有唐明皇时建造的藏经龛,经龛四方开门,八扇门板上都是吴道子的亲笔画作,正面画菩萨,背面画天王,一共16幅。在唐僖宗广明元年(880年)“广明之乱”之际,藏经龛毁于兵燹。

当时有一位僧人,深知吴道子画作的无上价值,在乱兵大火中拆下4块门板出逃。门板木料厚重,他背不动,又怕贼兵追上,于是将门板挖孔做成一副担子,最终流落到陕西凤翔府。这个僧人在乌牙僧舍(南山又名乌牙山,亦名南乌崖。山上建有峰顶寺,又名灵峰寺,是圆证祖师手建的说法道场)圆寂。180年后,有一位古董商人花10万钱将门板画买下,并以原价转卖给苏轼。苏轼知道父亲深爱古画,就把板画献给父亲。苏洵大喜,在他收藏的上百幅古画里,这4块板画无疑是他的最爱。

苏轼把板画捐给大慈寺后,惟简大师筹集了100万钱,还不够,苏轼又捐了5万钱,才建造了一座楼阁,特意绘苏洵像于其上,名之为“四菩萨阁”,专藏四菩萨像。

苏轼与惟简,在俗家为同乡宗族,在佛门为度诚信徒,族谊深厚,志趣相投。苏轼宦海沉浮,无论官居礼部尚书,还是被贬为琼州别驾,都与惟简长期保持书信往还。苏轼给惟简送去吴道子所绘的四菩萨像后不久,又慨然相送出吴道子的另外一幅绝作:绢画释迦佛像。这是他在黄州期间得到的宝贝。

苏轼在致惟简的信中写道:“某有吴道子绢上画释迦佛一轴,虽破烂,然妙迹如生,意欲送院中供养。如欲得之,请示一书,即为作记,并求的便附去。可装在板子上,仍作一龛子。此画与前来菩萨、天王无异,但人物小而多尔。”

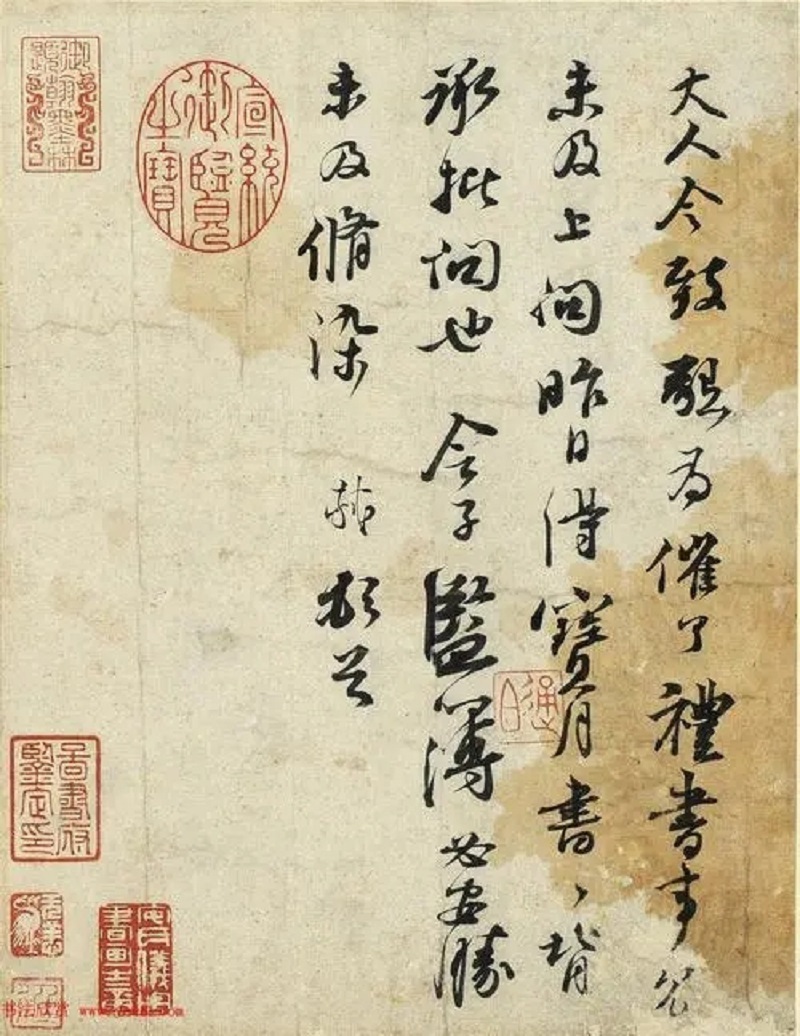

苏轼《宝月帖》行书 书于治平二年(1065年)

宋神宗元丰三年(1080年),苏轼为惟简撰《胜相院经藏记》。当时,苏轼因反对王安石推行的“新法”,以作诗“谤讪朝廷”之罪,被贬谪为黄州团练副使。因此,苏轼在此记中隐去了名字,说:“有一居士,其先蜀人,与是比丘(指惟简),有大因缘。去国流浪,在江准间,闻是比丘,作是佛事,即欲随众,舍所爱习。周视其身,及其室庐,求可舍者,了无一物。”尤其是“求可舍者,了无一物”一句,极为形象地叙述了当时的生活处境以及心情。

在这篇院记中,苏轼对当时佛禅界鱼龙混杂的现状作了较为严厉的批评,此文一向被学界认为是“苏轼前期一篇重要的辟佛名作”,也是“苏轼辟佛文章中最尖锐的一篇”。其实,苏轼在这里主要是批评伪劣之僧,而非一般意义的“辟佛”。

宋哲宗绍圣二年(1095年)六月二十二日,宝月大师惟简在成都大慈寺圆寂,享寿84岁,戒腊(受具足戒以后之年数)六十五夏。六月二十六日,惟简的灵骨被奉入成都城东智福院之寿塔中(现在的塔子山公园区域内)。当时,苏轼谪居惠州,惟简的弟子士隆、绍贤派他们的徒孙法舟、法荣,不远万里从成都赴岭南惠州,请苏轼为惟简撰写塔铭。

此刻,苏轼已年近花甲,连续遭到贬谪,亲友遽亡,倍感悲伤。乃用当时最名贵的纸、笔、墨书写《宝月大师塔铭》。苏轼《题所书<宝月塔铭>》曰:“予摄《宝月塔铭》,使澄心堂纸,鼠须笔,李庭珪墨,皆一代之选也。舟师不远万里,来求予铭,子亦不孤其意。绍圣三年正月十一日,东坡老人书。”

《宝月大师塔铭》撰写完成,苏轼又请法舟、法荣给惟简的弟子士隆、绍贤带回《慰疏》。疏中有云:“某谪居辽琼,无由往奠,追想宗契之深,悲怆不已。惟昆仲节哀自重,以副远诚。谨奉疏慰。”

同时,他再致书一封。书云:“舟、荣二大士远来,极感至意。舟又冒涉岭海,尤为愧荷也。宝月塔铭,本以罪废流落、悲玷高风,不敢辄作,而舟师哀请诚切,故勉为之也。海隅漂泊,无得归望,追怀畴昔,永望凄断。”

绍圣二年(1095年),惟简被葬于成都城之东塔子山。苏东坡为之作《宝月塔铭》,其中有“锦城之东,松柏森森”之句。这也证明,塔子山自唐代以来,一直是东郊佛门重地。2003年,在成都塔子山公园地界相继出土“三苏”残碑三通,即苏洵《提举监臣帖》、苏辙《雪甚帖》和苏轼《中山松醪赋》,勾起人们对“三苏”的无尽缅怀。经有关专家考证,石碑约雕刻于清代,属于“三苏”的刻贴,字迹也属于原帖临摹。虽是残碑,也属罕见之物。

绍圣三年(1096年),61岁的苏轼再被贬崖州、儋州。直到宋徽宗建中靖国元年(1101年),方获赦罪,得以北归。同年七月二十日,苏轼病逝于常州。推算起来,他比惟简多活了6年。