韩小蕙:一本诗集跟我46年

这本旧得发黄的《海涅诗选》,已经跟了我46年。之前它的主人是谁?不知道。被多少人翻阅过、熟读过、背诵过?不知道。对多少人起过启蒙作用从而使其走上了文学之路?可惜皆不知哦。

我曾猜想了不知多少次,像看万花筒似的,遐想出各种场景、各种情节、各种多姿多彩的故事和各色人的命运等。然而白云飘呀飘,终究迷失在缪斯们抛下的乱坠天花里。

事实是,1978年,我已在北京七七四厂做了8年工。恢复高考的大炸裂消息传来,我毫不犹豫选择了报考,并且把所有专业都填的是中文系。那年刚过完国庆节,我家就被厂里的青工们坐满了,他们都是来为我送行的,也是就此道别,因为都明白我此番去上大学,以后不会再回厂子了。外车间的伙伴们也来了不少,平时跟我并不太熟悉的人也来了,除了我们“70届”“71届”的小青工,还来了几位“老高二”“老高三”的大青工。这几位“老高中”,水平都比我高多了,在我眼里,他们什么都懂,也会思考,凡事有主见,我特别爱跟在他们屁股后面听这听那,问这问那,学这学那。他们如果参加高考,肯定都能考中名牌大学,说来这也是他们自小的追求啊。可惜他们都已三十郎当岁了,结了婚生了娃,已经是上养老、下哺小的家庭顶梁柱了。我特别感激他们能“带我玩儿”,曾偷偷地给我“地下传书”,使我读到了《红与黑》《牛虻》《悲惨世界》《九三年》《罪与罚》《被侮辱与被损害的》《约翰·克利斯朵夫》《简·爱》《呼啸山庄》《傲慢与偏见》《白鲸》《章鱼》《老人与海》《海鸥乔纳森·利文斯顿》……总得有上百本外国名著,以至于后来我在南开大学上外国文学课时,老师讲到这些作家和作品,我几乎都已看过,不用再读了,让同学们好生羡慕。那些“老三届”的大青工们,常常是在下班时分,小声把我叫出车间,像地下工作者一样,递一个意味深长的眼神,悄无声息地把一个报纸包递给我,里面就是一本书。于是我登上自行车,飞奔着赶回家,连夜读完,第二天一早完璧归赵。这一切,好比是平静海面之下的涌浪,不止息,不放弃,前赴后继,直到现在,我还能听到“哗——哗哗”的不屈涛声……

1978年,思想解放大讨论全面启蒙,社会风气已经发生了清朗的大变化,人们的内心也像京城的金秋一样明快起来。所以,我们一个个欢声笑语地讲述着这些往事,尽情地表达着喜悦。我还当众“揭露”了我们车间的团支部书记小杨,偷偷学初中数学,怕被发现,就给课本包上书皮,写了“车工数学”四个字,因为他是车工,学技术算是正业,不会受到批评——我就曾被车间党支部书记来班组检查过,翻看我都在看什么书,提醒我别光学数理化,还是要多读马列毛泽东思想。那位书记是部队的转业干部,是个对工人很善良的好人,他是真心怕我走上“白专道路”。书记作为基层干部,当然要尽心尽力地工作——可是人的内心都已经在躁动了,早起的人们已在用各自的方式,准备着迎接壮丽的曙光……

现在,曙光真的来了,最先照耀在我身上,工友们真心替我高兴,我也替他们祈求好运继续来,越多越好,越快越好。那时的我们真年轻,真单纯,真快乐,我们把这次告别开成了一场盛典。

一位“老高三”的大哥先告辞了,我把他送到门外,一直到望不见他的身影。回到屋里,发现桌子上银光一闪,就是他留下的这本《海涅诗选》。

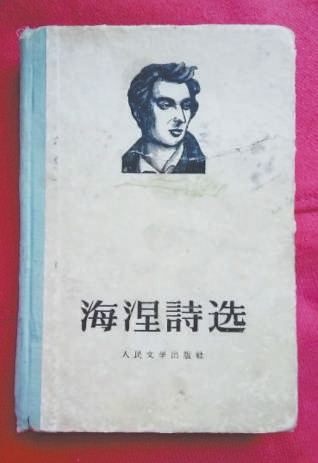

这是人民文学出版社1956年的出版物,同年第一版、第一次印刷。内页里用的还是繁体字。是由著名德语专家、大诗人冯至先生翻译的。一共有67首诗,第一首是《星星们动也不动》,全诗如下:

星星们动也不动,

高高地悬在天空,

千万年彼此相望,

怀着爱情的苦痛。

它们说着一种语言,

这样丰富,这样美丽;

却没有一个语言学者,

能了解这种语言。

但是我学会了它,

我永久不会遗忘。

供我使用的语法,

是我爱人的面庞。

一看就知道翻译得非常高明,把复杂的德文长串字母,译成如此中国范儿的诗歌形式,一句句字数差不多,还押韵,还通俗易懂,还忠实地表达出作者的原意和思想。67首诗,长的短的,基本都是这个范式。这是我第一次读到海涅的诗,从此后我知道了“海涅”这个名字。

这本诗集实在是非常破旧了。内页纸不但变成沙土般的黄色,纸本身也变得毛糙糙的,就像磨得没了毛的旧衣衫,必须小心翼翼地翻页,否则它不但会掉页,更会破碎。遥想它刚出版时,蜂蜜色的封面肯定是银光闪闪的,像一只高档首饰盒,一看就知道里面藏着珍宝。而现在,精装书脊的布面已经裂开了一个个破洞,露出了里面的硬纸板。素雅的封面不知经过了多少只手,已经被摩挲得黑乎乎的,上面还有着一大道蚯蚓走泥般的裂痕。只有封面上的海涅头像还没怎么走形,高耸的鼻梁倔犟地挺着,一头黑白相间的头发不屈地扬着,一双略带忧郁的眼睛微眯着,凝视着远方……

捧着这本书,我努力回忆着刚才老大哥匆匆而去的身影,猜想着他的心情:这是他家传的书?是他小时候省下吃饭钱购得的书?是他少年时跟人“打架”赢来的书?是他上中学时反复背诵的书?是他不知在多少场合大声诵读的书?是他从图书馆借阅,后来没来得及归还的书?是他从火焰中抢救出来的书?是他借出去一百遍又一一索要回来的书?是他专门去找同学朋友要来送我的书?是他想让我替他以及他们这一代人实现大学梦的书?是他想让我替他追回青春的书……

从此,这本《海涅诗选》,便成为我心心念念的珍宝。它躺在我的枕边,伴着我度过了4年的大学时光,每当我累了想偷个懒时,我便看到了老大哥的身影,想到一代人的冀望,像被打足了气的轮胎,又满身是劲地奔跑起来。1982年大学毕业,我没有被分配到外地去,这本珍宝又跟着我回到北京。此时的社会已是大发展、大前进、大变化,书店、商场、图书馆、学校、单位、社区,处处皆有书,满天满地都是中外名著,读也读不完……我自己也拥有了14个书柜,双排码放都塞得满满的。家里的地上、桌下、枕边、角角落落,也到处见缝插针地摞满了书。专门摆放外国书籍的就有两个书柜,托尔斯泰、雨果、巴尔扎克、莎士比亚、福楼拜、普希金、赫尔岑、陀思妥耶夫斯基、车尔尼雪夫斯基、大小仲马、勃朗特姐弟、霍桑、卡夫卡、乔伊斯、纳博科夫……一位位世界文坛巨擘都来了。好多书都印刷和装帧得像皇上那么排场。然而呢,我一直把这本残破的《海涅诗选》,放在书柜中雄踞第一的位置——它已嵌入我的生命,比血液还高上一个等级,已浑然成为我的基因了。

(作者为作家、中国散文学会副会长)