《道德故事集》:关怀留给世界,道德归于自我

中文读者大多熟知王国维的“人生三境界”。在与保罗·奥斯特合作完成的通信集《此时此地》中,库切亦提出了自己的“生活三阶段”论:

一个人可以把生活想象成艺术,若按计划而言,可以分为两个甚或是三个阶段。在第一阶段,你会发现或者向自己提出一个宏伟的问题。第二阶段,你不厌其烦地去解答这个问题。然后,如果活得足够长,你就到了第三阶段,先前那个重大的问题开始令你感到厌倦,这时,你就需要到其他地方去寻找答案了。([美]保罗·奥斯特、[南非]J. M. 库切:《此时此地》,郭英剑译,人民文学出版社,2018年,102页)

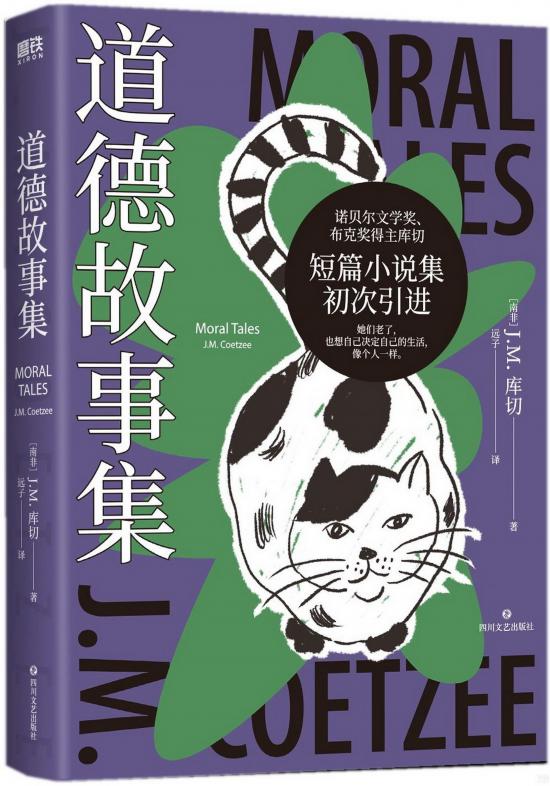

2018年,库切以西班牙语译文的形式首次结集出版了这部《道德故事集》(Siete cuentos morales,直译为“七个道德故事”,此书尚无英文版出版计划)。而到2019年,库切再次以西语译本首次出版了自己的长篇小说《耶稣之死》(La muerte de Jesús,英文版The Death of Jesus出版于2020年)。有评论者将库切的这一做法形容为“库切与全球英语之战”。在2018年的海伊文学节(Hay Festival)上,库切表示“我不喜欢英语占领世界的方式……我不喜欢这种情况在其母语使用者身上滋生的傲慢,因此,我将尽我所能抵制英语霸权”(Colin Marshall, ‘J. M. Coetzee’s War Against Global English,’ New Yorker, December 8, 2022)。

库切的这场“战争”,很容易被视为堂吉诃德式的挑战。但从他自己的角度来说,这或许也是一种“第三阶段”逃离。1974年库切出道作《幽暗之地》——“第一阶段”——中那个已经在南非小有成就,但仍希望在“真实世界”得到认可的青年作家,如今已经厌倦了所谓的“真实世界”——不过是说英语的世界——而渴望拥抱更大的世界。实际上,自2015年起,库切每两年都会造访阿根廷的圣马丁国立大学,主持“南方文学”系列研讨会。除了与拉美当地作家交流,库切还会邀请澳大利亚及南部非洲作家共同参与。用库切自己的话说,此举是为了减少所谓“北方大都会文化看门人”对南方文学创作的影响,因为在通常情况下,“他们决定了南方世界关于自己的故事有哪些能被世界文学接纳,有哪些不能”(Derek Attridge, ‘The South According to Coetzee,’ Public Books, September 25, 2019)。

《道德故事集》中收录的七个故事写作时间跨度长达十余年,其中有四个涉及库切“最爱”的女性角色伊丽莎白·科斯特洛。这位富于理性但又常常因此“反理性”的澳大利亚女作家很大程度上是库切在第二阶段——“问题之战”——中最倚仗的“战争代理人”。然而随着她逐渐老去,周旋许久的道德问题令她愈发烦躁,灵魂问题则愈发迫近。“无论好坏,他们如今都身在一艘名为生活的漏船上,在冷漠的黑暗之海上漂流,不抱任何拯救的幻想。”(71页)但最终,逃离道德战场而流亡于生活之海的科斯特洛,似乎还是找到了灵魂问题的解法,那便是若有余力仍旧关怀世界,而归于自我且不扰乱世界的道德,反倒可以成为生命晚期的良药。

关怀世界:桑丘式折中主义

《道德故事集》的前三个故事并没有科斯特洛出场,它们是“普通人”的故事。其中第一个故事《狗》讲述一个女人在回家路上总会遇到一条恶犬。她找到狗主人,希望对方“将我介绍给你们家的狗认识,让他跟我混个脸熟,知道我不是敌人,没有恶意”(第8页),却遭到对方拒绝;第二个故事《故事》讲述一个已婚女人为自己的外遇苦恼——并非由于产生的负罪感,反而是“没有负罪感这一心理持续困扰着她”(23页);第三个故事《虚荣》则讲述一个女人在自己六十五岁生日当天染了头发,还描了眉毛、涂了口红,成了子女眼中“看起来有些怪异、长得不像他们的母亲的女人”(29页)。

读者不难看出,这三个生活场景,分别对应三种日常困境:暴力、欲望与衰老。故事的走向,似乎昭示着这三种困境的注定无解。然而在拒绝提供“标准答案”的同时,库切所选择的结局似乎又暗示了某种或许可行的现实路径。在《狗》的结尾,恶犬见女人经过,又一次猛扑到栅栏上,“尽管她在发抖……她还是尽可能地保持平静,直面那条狗,用人类的言辞对他说话。‘诅咒你下地狱!’她说。接着,她跨上自行车,往坡上骑去”(10页)。我们当然清楚,化解无端暴力只能依靠对话,然而当对话同样被无端拒绝,“以暴制暴”至少是一种能够克服内心恐惧的手段。而在《故事》的结尾,有外遇的女人不再纠结于自己的道德无感,反而将其认定为拥有完美生活的条件:“当这次外遇结束,不管是三个月、三年还是多久以后,她都会重新做回已婚女子……将那段记忆深埋心底。”(24页)至于《虚荣》中那个希望在步入老年的开端再拥有一次“被人当做女人盯着看”(32页)体验的女人,子女的惊诧反而构成了对她的免疫保护,让她不必像契诃夫小说中“寻求某种目光”的女人一样以“不得体”的形象生活,令自己“一直伤心下去”(38页)。

毫无疑问,库切——至少是书中人物——对于这三种困境的处理,全都具有明显的道德瑕疵。倘若出现在今日的舆论场上,怕是注定逃不过“政治不正确”的批判。然而这样的折中主义解法,其实是日常生活中最具可行性的路径。实际上,“普通人”与接下来将要登场的伊丽莎白·科斯特洛之间最大的区别,便在于他们只是“道德战场”上的平民。平民享有的豁免权,本该确保他们不必承受道德攻击与审判的威胁——维持体面的日常,是他们应有的权利。正如库切评论《堂吉诃德》时指出,“我们为了使世界更好、更有活力,而培养自己,使自己具有一种脱离关系的能力……(这种能力)会导致局外人认为我们陷入间歇性的幻觉”([南非]库切:《内心活动》,黄灿然译,浙江文艺出版社,2017年,268页)。与堂吉诃德相比,他的仆人桑丘总能避免这样的麻烦——对这样一种既维持日常关系,又能保全自身的折中主义的肯定,其实是一种对世界的关怀。

动物伦理:一只猫并不是一个难题

伊丽莎白·科斯特洛首次登场是在普林斯顿大学。1997年,普林斯顿大学邀请库切担任这一年“坦纳人类价值讲座”(Tanner Lectures on Human Values)的讲师。库切选择的主题是“动物的生命”,但他在两次讲座中各读了一篇小说——这种事情他倒是经常做,包括应付诺贝尔文学奖颁奖礼——而这两篇小说,正是以科斯特洛作为主人公的《哲学家与动物》和《诗人与动物》。

到《道德故事集》中,科斯特洛对于动物伦理的关注仍不减当年。《老妇人和猫》一篇写她移居西班牙乡村,喂养了一群野猫。在前来探望她的儿子约翰看来,科斯特洛的行为给当地带来了困扰,“我总算明白为什么你的村民朋友们会感到不安了。一个陌生人跑进他们的村子,喂养一堆野猫,很快就会让这里野猫成灾”(99页)。通常情况下,人们会把野猫——无论它们是否成灾——看成一个难题,但科斯特洛拒绝这样的思维定式,“一只猫并不是一个难题。管道里的猫向我发出了请求,而我予以回应。我的回应与难题无关,也不涉及道德考量”(104页)。更进一步,在艰难的抉择——是或非,在小说的场景中便是喂养野猫与任其自生自灭——面前,科斯特洛提出了创造性的解决方案:

我知道什么是选择,不需要你来告诉我。我知道选择有所作为是什么感觉,我更清楚选择不作为是什么感觉。……而我所说的另一种方式不是选择。它是一种顺从。它是一种放弃。它是一种不带任何“不”的“是”。这层意思你能懂就懂,不能懂就不懂。我不打算再解释自己了。(111-112页)

在这里,一种“不带任何‘不’的‘是’”,构成了科斯特洛解决方案的核心,而这与她早期的思想一脉相承。在《哲学家与动物》的尾声,当她面对人类中心主义者的争辩——从理性角度来说,我们不过是想要保护人类的利益——时,她选择在一众理性主义者面前颠覆理性:“我常常搞不清楚什么是思考、什么是理解。我们对宇宙真的比动物有更好的理解?理解某个事物在我看来经常就像是在玩魔方。一旦你把所有的小方块都啪的拧到位了,说变就变,你一下子就明白了。你只有处于魔方之中才有实际的意义,不然的话……”([南非]库切:《动物的生命》,朱子仪译,北京十月文艺出版社,2005年,56页)理性与道德的特权皆是它们总在魔方之外——然而只要当人发觉自己从来都在魔方当中,他才能看到二者的局限所在。

更进一步,在《道德故事集》的最后一篇《玻璃屠宰场》中,科斯特洛向儿子询问建一个屠宰场要花多少钱。她打算建一个玻璃屠宰场,“演示屠宰场里发生的事,也就是屠杀”(137页)。“脏活”的隐匿性始终是其合法性的基础,而科斯特洛决心打破这“一叶之障”,“在海德格尔的术语里,虱子是贫乏于世的,即缺乏世界的。我又如何呢?”(150页)

值得注意的是,科斯特洛的领悟与决定并非顿悟。正如前文指出,她对于人类理性的缺陷早有洞察。库切有意在这个人物身上体现一种另类的“成长性”——并非传统意义上的成长小说里翩翩少年郎渐悟人生意旨,而是老妇人从怀疑而踟蹰到决心特立独行的蜕变。驱动这一“成长”的也不再是阅历与力比多的增长,而是死之将近的威胁。“人上了年纪之后,恐惧感忽然来袭再正常不过了。”(141页)灵魂问题愈发迫切——“我还能看到多少次满月升起”(保罗·鲍尔斯语,后被坂本龙一用作书名)——我还能做些什么,才能让这一生少一点愧怍?

晚年的科斯特洛不仅喂养了一群野猫,她还收养了一位“圣愚”——流浪汉巴勃罗。此举很容易让读者想到库切的代表作《黑铁时代》中,作为主人公的老妇人柯伦太太同样收养了一位流浪汉。有研究者认为这位流浪汉名为维克尔,乃是库切有意将其比作《神曲》中引领但丁漫游地狱与炼狱的维吉尔(李青长《黑铁时代》注释,引自[南非]库切:《黑铁时代》,李青长译,四川文艺出版社,2024年,235页)。但显然科斯特洛并不依赖她的流浪汉。在《黑铁时代》的结尾,柯伦太太把自己写给女儿的长信交给维克尔,希望由他传递自己最后的讯息,而在《老妇人与猫》中,科斯特洛则把她喂养的猫托付给她的流浪汉,“把我的祝福留给巴勃罗……我要让这个此前从未被人信任过的人知道还是有人信任他的”(118页)。也许人唯一有价值的道德准则,只是在其内心,相信其所相信,并通过相信而非排斥,提供改善的些许可能。

变老的哲学:科斯特洛的晚期风格

库切选择科斯特洛作为自己的“代理人”并非偶然。在收到耶鲁大学邀请主持坦纳讲座的同一年,库切向自己已经以阿德恩首席英文教授的身份任教四年的开普敦大学提交了辞呈,因为他注意到“随着社会机构的经济学式整合愈演愈烈,传统大学模式已经受到冲击”(J. M. Coetzee, Critic and Citizen: A Response, Literary and Cultural Studies, Vol.9[2], 2000, p.110)。担任教职不再是安稳的保障,反而过多占用了他本可以用于创作的时间和精力。但若真的彻底离开大学,他将失去一个有益的人文交流环境,只能在一定程度上闭门造车。“伊丽莎白·科斯特洛的故事在一定程度上就是上述难题的产物……科斯特洛相当一部分的恼怒就是源自她跟周遭环境的格格不入,就像她的作者体验的感觉。”([南非]大卫·阿特维尔:《用人生写作的J. M. 库切:与时间面对面》,董亮译,黑龙江教育出版社,2017年,236-237页)

在安排科斯特洛“代替”自己完成坦纳讲座六年后,库切在当时的两篇讲稿基础上推出新作《伊丽莎白·科斯特洛:八堂课》。小说以科斯特洛受邀参加世界各地的文学活动发表的演说为主要内容,辅之以游历见闻,很大程度上也是库切本人这一时期生活的写照。但就在人们以为科斯特洛只是库切为直抒胸臆之方便而使用的假面时,在他接下来的长篇小说《慢人》中,科斯特洛再次登场。她莫名其妙地闯入一个因车祸而截肢的老男人家中。这个男人尽管突遭横祸,但生活无虞,因此残疾带来的更多是情欲之扰——独居的他渴望得到一名护工的爱,然而这名护工显然拥有自己的生活。科斯特洛以小说家的身份来到他身边,戳穿了他所谓的爱不过是一厢情愿:“你觉得爱也能像啤酒一样计量?也就是说,只要你带着一箱爱过来,那么对方就可以空着手?空着手,空着心?”([南非]库切:《慢人》,吴超译,四川文艺出版社,2023年,222页)但这个因内心纠结而裹足不前的“慢人”最终拒绝了科斯特洛希望他过上更戏剧化人生的建议,“这就由你决定了,伊丽莎白。听说大海里有很多鱼。而至于我,至于现在,再见了”(同上,290页)。

《慢人》于此戛然而止。由于小说家的介入,这部作品在很大程度上可以视作一部“元小说”,而被自己的人物拒绝的科斯特洛,其实呼应的是前作中她已然看到的小说家的宿命,“无论是拉丁语,还是英语,还是西班牙语或意大利语,都表达不出我的启示”([南非]库切:《伊丽莎白·科斯特洛:八堂课》,北塔译,浙江文艺出版社,2004年,279页)。于是到了《道德故事集》的《女人渐老时》,科斯特洛似乎变成了一个全然悲剧的人物,“我是那个过去常常大笑如今却不再发笑的人。我是那个哭泣的人”(50页)。就连加缪的那“唯一严肃的哲学问题”,似乎也拒绝老者的参与:

因为我并不严肃,不够严肃——我老得没法严肃了。二十岁自杀是一种悲剧性的丧失。四十岁自杀是一则发人深省的时评。可要是你七十岁自杀,人们会说:“真丢脸,她一定是得了癌症。”(46页)

哲学家让·埃默里在《变老的哲学》最后指出,“虚无与对生存的‘否’随着变老呈现出来,对我们变得明白。变老是一处变得荒凉的生命区域,不给人一丝一毫合理的慰藉。人们不该给自己任何幻想。变老时我们失去了世界,变成对纯粹时间的内感官”([奥地利]让·埃默里:《变老的哲学:反抗与放弃》,杨小刚译,鹭江出版社,2018年,185页)。内在世界的丧失感与外在世界的陌异化同样是库切书写老年时常见的主题,但他同时赋予了科斯特洛一种独特的晚期风格。当她意识到自己不再能够扭转年轻人的看法,她宣布“我们不要用政治话题来折磨自己了……要是你、诺玛和孩子们在美国待不下去了,忍受不了它带来的羞耻,墨尔本房子的大门随时为你们敞开”(81页)。到《道德故事集》的《谎言》中,当儿子约翰以能够得到更好照顾为由,希望科斯特洛住进养老院时,科斯特洛要求他说出真相。约翰无法做到,但在给妻子的信里,他清楚地写下了科斯特洛渴望听到的“真正的真相”:

真正的真相是你的一条腿已经迈进坟墓。真正的真相是在这世上你已陷入无助,而明天你会变得更加无助,如此日复一日,总有一天你再也得不到任何帮助。真正的真相是你没有资格谈判。真正的真相是你不能说不。你不能向钟表的嘀嗒声说不。你不能向死亡说不。(131-132页)

仍是一个日常生活场景中的折中选择——儿子终究不能对母亲说出如此残酷的话语。但科斯特洛还是完成了出色的一课。这一课让儿子与妻子约定“不管那些话有多难说出口,我们也还是要把它们说出来——情况不会再好转了,只会越来越糟,而且会持续变糟,直到不可能变得更糟,直到变得最糟?”(133页)也许历史上最经典的晚期风格来自狄兰·托马斯——“老年应当在日暮时燃烧咆哮”。“我没什么可咆哮的”,科斯特洛只会对此耸耸肩,“该上的课我都上完了,我已经留下了我想要相信的真相”。

“批评的功能是由经典来界定的……最具质疑精神的批评恰恰是经典用以界定自身,从而继续存在下去的东西。这个意义上的批评也许是狡猾的历史得以延续的手段之一。”([南非]库切:《异乡人的国度》,汪洪章译,浙江文艺出版社,2017年,20页)我们或许可以说,《道德故事集》中的道德是狡猾的科斯特洛得以延续的手段之一——她以对世界可能无果的关怀表达了自己,同时以最具质疑精神的道德界定了自身。这种道德无非是始终活在真实中——真实若不消散,科斯特洛便可永存。