被“凝视”的中文打字机

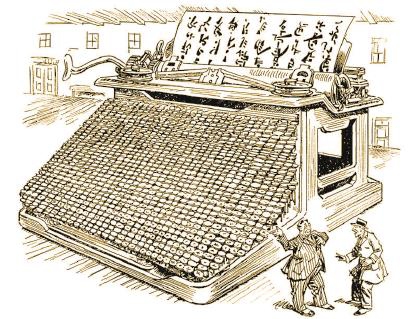

《生活》(Life)杂志上的“中文打字机”。书中插图

伴随着屈辱的中国近代史,“中文打字机”进入中国与西方认同与抵抗的博弈场,铭刻出各种话语缠斗的历史遗痕。

困局:塌缩的技术想象力

1900年1月,一幅充满异国情调和荒诞色彩的漫画出现在《旧金山观察家报》上——长辫子、粗手指,一群清朝人在一具庞然大物前大汗淋漓,手忙脚乱,这台名为“中文打字机”的巨物,折射出西方帝国早期对方块汉字的野蛮想象,伴随着屈辱的中国近代史,“中文打字机”进入中国与西方认同与抵抗的博弈场,铭刻出各种话语缠斗的历史遗痕。

倘若完全复刻东方主义的言说逻辑,非此即彼的二元论思维或将持续加诸被表达一方,同时也加诸表达者自身。《中文打字机:一个世纪的汉字突围史》一书之妙在于,著者墨磊宁另辟蹊径,以雷明顿打字公司的发家史为暗线,以“技术想象力”之塌缩来还原西方打字技术所遭逢的世纪难题:面对神秘的方块字表意系统,掌控现代技术的西方打字产业,是通过精简中文来适应拉丁字母?还是彻底颠覆拉丁字母的霸权地位,拓宽技术疆界以适应中文?

一边是以拉丁字母为基底的打字技术系统,一边是广阔的汉字使用者市场,“中文打字机”身陷的战场,答案不言而喻——在帝国扩张的版图之中,技术作为核心策略,得与文化霸权“夫唱妇随”。一夜之间,各类收编非拉丁文字系统的造物——指针型打字机、单切键盘打字机、双键盘打字机,粉墨登场,雷明顿公司节节高升,终以单切键盘打字机一举夺魁,早期多元打字机的技术生态消失,一元格局一统天下,打字产业确立行规——“在设法解决外国语言的打字问题时,决不能从底层质疑单键盘打字机形式本身”。至此,弱肉强食的生存法布下罗网,弱势话语遭遇西式“普适性”原则时,不适应其本体论的“他者”,难逃从物质到精神层面被围剿的厄运,被凝视的“中文打字机”即是案例。

在墨磊宁眼里,以“语言帝国主义”(Linguistic imperialism)、“西方帝国主义”(Western imperialism)、“欧洲中心主义”(Eurocentrism)来命名西方的普适性均不合理,横亘于汉字与字母文字、音节文字之间的是一条“实义”(pleremic)与“虚义”(cenemic)的断层线。所谓“虚义”文字指的是“该书写系统的字素是无意义的语音成分”,“实义”文字则是“该书写系统的字素是有意义的语音成分”,例如中文。在这场对汉字系统的围剿大战中,冲锋者首当一批服膺于社会达尔文主义的西方学者,缺乏动词变形、名词变格、词性变化、复数形式等成为汉字的原罪,他们将中文系统与中国落后的历史情境相联系,进而上升至对种族认知的冷嘲热讽,“中文最恐怖了,心智正常的人不会去学”。

在西方学者讨伐汉字之时,中国时值晚清至五四,富国强兵、改良种性乃时代大潮,汉字之繁复与“语音中心主义”为主导的字母文字,格格不入,以拼音文字取代汉字的呼声日渐高涨。这一思潮由清末无政府主义者宣扬,在五四精英中风靡一时,他们认为汉字无法表音,如钱玄同、鲁迅、胡适、陈独秀、赵元任等均支持废除汉字,到了20世纪30—40年代又成为左翼语文运动的核心要义之一。对“汉字”重新诠释背后是不同的“中国”理想,它与现代中国思想史上的重要议题,诸如国粹观念、国家观念、科学观念关联互动,背后逻辑乃是中国学人与西人学战溃败的结果。技术上的失败引发物质生活、人伦价值、文化系统的蝶变,中国不仅要成为一个民族国家立于世界之林,更要成为一个现代国家与其他国族折冲樽俎。现代性与民族性乃硬币之一体两面,两种叙事贯穿于20世纪中国史中。

言及汉字的独特性,美国汉学家顾立雅、杰弗里·桑普森、威廉·博尔茨等著书立说,批判受进化论、种族科学范式庇护下的中文有罪论,甚嚣尘上的反中文话语渐渐淡出历史舞台,隐蔽蛰居于相对清洁的技术设备领域,例如打字机。在此书中,墨磊宁不以传统学人惯用的“音—义—形”主题来切入汉字,他巧用“技术语言学”视角来勘测汉字神秘坎坷的历史,“音—义—形”三维构成汉字存在之根,中文材料的书写、阅读、赏读皆通过三者。但这存在之根是激进的文化革新者试图连根拔除的顽疾,墨磊宁反其道而行之,铺展全新的问题:在现代性弥散的全球化空间中,各方势力如何通过中文打字机这一媒介,对汉字进行分类、检索、传输、物化、本体化、概念化,从而让这门古老的象形文字系统在字母霸权时代突围?

基于视角的独特性,墨磊宁发掘边缘,打捞身处文化政治话语之外的沉默者,诸如工程师、企业家以及日常实践者等群体,再现他们对接中文现代化的打字方案。其过程之艰辛,难以用“胜利者书写历史”的英雄主义修辞轻盈概括,相反,这是一个由“短命的实验、原型和失败”所构成的微观技术史,哪怕偶有成功惊艳的实验,也迅速淹没于无闻。墨磊宁之所以为失败者、沉默者立传写史,因他不执着于大书特书一段效果史,其意在钩沉索隐,披沙沥金,从细节堆叠的技术过程史,描绘中文在与现代化的技术相遇之时,如何与外界高压相抗衡,从而慢慢锚定自身的物质符号基础。

迷局:喧嚷的技术解惑法

西方打字技术面对汉字时束手无策的姿态,是技术想象力塌缩之后的结果。与其他古文明(如古赫梯文、古苏美尔文、古埃及文以及玛雅文)使用的象形文字相似,汉字是独立起源的表意文字,商代甲骨文乃汉字之胚胎,绵延3000多年,象形度极高。但除汉字外,世界其他古文明中的象形文字早已沦为死文字,退出历史舞台,而汉字世代传承,成为迄今为止连续使用时间最长的文字。

墨磊宁将中文打字机的史前史追溯至活版印刷和电报时代,辟专章考察在中文打字机时代之前,西方印刷技术、电报技术如何各显神通,试图驯服这头名为“puzzling chinese”(谜一样的中文)的巨兽。19世纪出现了三种尝试解谜中文的方案——常用字、拼合、代码。第一种方案主要存在于活字印刷领域,在已知的所有语言中,中文最让西方活字排版师畏惧。印刷师通过数据统计的方式将汉字的字数提炼至最简,确定一套涵盖“常用字”的汉字系统,将“非常用字”排除在外,以减少中文在印刷技术中对技师身体高强度的损耗。但语言系统总会随社会语境而更新,不同社会阶层、不同职业群体、不同地区方言之间“常用字”系统也存有区隔,削足适履之法,难以囊括汉语世界广阔复杂的现实情境;第二种拼合方案局限于印刷和排版领域,他们将汉字的“部首”,类比于拉丁字母使用,重组部件以驾驭汉字,然而这种策略只抓住了部件,却遗忘了汉字这门“书画同源”的技艺,有比例与形体之美;第三种代码将汉字运用扩展到了新兴的电报领域,将汉字封存到一个“非现场”的区域,只关注信息要素,解决汉字在书写时的部件、位置、比例等布局问题。无奈的是,在国际电报场域中,汉字孤悬于阿拉伯数字、拉丁字母的符号地带之外,它被视为一种天然的加密语言,其他电报语言有“明文”与“密文”之存在方式,汉字却没有明文版本。

破局:嬗蜕的本土技术语言

19世纪以技术之鞭驯服中文、抢夺“符号主权”的竞技场上,没有出现国人的身影,而将目光聚焦至打字技术领域、执掌全球商业版图的雷明顿公司,在解决中文打字问题时,也屡屡受挫。中国没有中文打字机的历史事实,成为被全球化拒之门外的标志,更被国内外的中文批判者利用,作为质疑中国现代化叙事的论据之一。喧嚷的文化政治空间之外,一批本土工程师、设计师、语言学家、企业家登上历史舞台,他们与主导范式决裂,不矮化自我,不构建“内部的他者”,更不去定义适应字母文字的“中文”是什么。相反,他们要发明适合中文系统的“打字机”。

书中,墨磊宁将一批正史中的无名之辈推向叙述前景,周厚坤即为一例。与胡适、赵元任类似,周厚坤是被庚款支持去美国深造的留学生,但不同于胡适、赵元任,他不专精于文化领域,而是将汉字现代化策略寄身于机械,“文字无罪,工师其罪”,他发明了中国最早为民众设计的打字机。在其感染下,另一位留美学生祁暄也不甘示弱,发明了拼合式中文打字机。两人同场竞技,演绎了中国机械复制时代的早期技术美学。墨磊宁以周厚坤、祁暄为例证,其意不在为本土自力更生的技术语言之路大唱颂歌。以打字机为媒介,他以小见大,还原“中文现代性被困在模仿与他异性之间无所适从”的历史情境。这两难的处境在20世纪30年代愈演愈烈,日本侵华战争让中文打字机对接全球化、现代化的意图,举步维艰。墨磊宁勾勒了日产中文打字机在中国市场的兴衰史。身处“汉字圈”,日本工程师对汉字的熟悉度、想象力远超西方,各种型号的日产打字机在中文市场上大施拳脚,演化为分庭抗礼的两大阵营——假名打字机与日语汉字打字机,前者全然切断了从中文承接而来的汉字系统,采取纯音节的方式,加入全球对西式打字机的浪漫演绎,后者与纯中文打字机类似,遭受了各种形式的冷嘲热讽,但却几乎垄断了整个中国市场。在夹缝之中,中国本土企业家的形象变得暧昧混杂,模仿之欲望与亡国亡种之恨,交错于民族企业家的个体发迹史中,无论妥协与否,乱世让共谋与机遇一道降临。仿日救中的企图,难逃被激愤的民族主义者所谴责,但模仿与抵抗乃殖民体系的一体两面,通过学习模仿日产中文打字机,国货蜕变,无形中增加了抵抗之可能。

中国近代史上第一台拥有键盘的打字机是林语堂设计的明快打字机,他全盘否定了常用字、拼合、代码三种方案,一破而立,意在将三者结合,创造一套名为“辑形法”的汉字分类法。以往的中文打字机执着于“打出汉字”,林语堂的明快打字机完全颠覆了这套设计理念,采用的思路是“找出汉字”,这是20世纪人机交互的全新例证,中文语境中的“输入”技术正式诞生。不幸的是,因战乱、政治斗争、资金短缺等外力因素,林语堂的明快打字机很快夭折。进入新中国,一种奇特的技术景观出现:中文打字机的天才性创见分散性地孕育于群众个体之间,墨磊宁刺破集体话语与个人创新之间的联动效应。20世纪50年代之后,中国打字领域开始形成全新的元叙事,打字工人对这套叙述了然于心,身体和中文字架皆成为年代修辞的化身,快速适应高效率、集约化的话语生产,中文打字机朝着“预测性转向”发展。

在方块字古老神秘的躯体之上,中外各方实施了各自的现代催产术,“破”与“立”之对垒萦绕于技术语言的缠斗中。本书于国学与汉学而言,带来新的视域扩展。在信息过载的今日,国人以灵活的手指敲击打字机,在虚拟网络空间中生产知识或运载情绪时,是否会想到:流动在虚拟网络空间中的汉字,也曾遭逢四面楚歌的围剿?而在数字媒体时代,汉字又将何去何从?