卢晓蓉:我的祖父卢作孚

卢作孚(1893—1952),民生公司创始人、中国航运业先驱,被誉为“中国船王”“北碚之父”。卢作孚的一生跨越“革命救国”“教育救国”“实业救国”三大领域,并在这三个领域各有成就。他青年时提出教育救国并为之奋斗,自学成才后创建学校、图书馆、博物馆,普及文化和教育,并以北碚为基地,从事乡村建设的理论探索和社会实践;创办民生公司,陆续统一川江航运,迫使外国航运势力退出长江上游;抗日期间坐镇宜昌,组织领导宜昌大撤退,保存了中国民族工业的命脉。

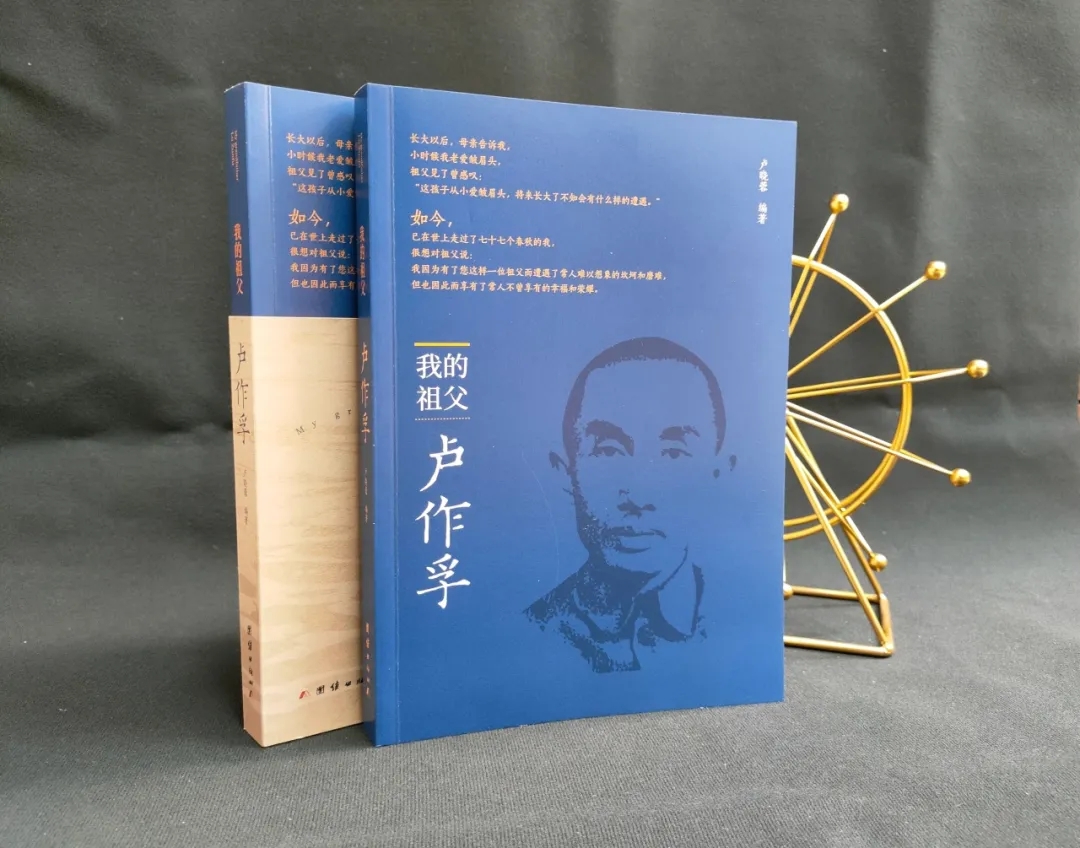

团结出版社最新出版的由卢作孚的孙女卢晓蓉编著的《我的祖父卢作孚》,通过“魂断天涯长相忆”“众里寻他千百度”“不废江河万古流”三辑内容讲述了“我的祖父”卢作孚的人生故事。作者试图从自己和亲人的记忆里去搜寻祖父的身影,从祖父的生平经历、著作以及与同道交往中去发掘他的理想和实践,从学者、作家们的研究成果中去认识他的人格品性和精神境界,为读者展现和还原了一个真实立体、全面客观的祖父形象:一个简单朴素、开拓进取的卢作孚,一个大公无私、一心为国为民的卢作孚,读来令人钦佩。

凤凰卫视的《纵横中国》栏目二十一年前巡回到重庆举办时,主持人吴小莉问在场的嘉宾,重庆历史上有哪些不能忘记的人,应答者众。吴小莉却说:“有一个重庆人,可能很多中国人都不知道,很陌生了。但毛泽东说过,他是不能忘记的人。这个人是谁呢?一个不能被忘记的重庆人,他就是卢作孚。”看到这里,我热泪盈眶,无地自容。卢作孚是我的祖父,我曾将祖父淡忘于彼岸世界将近三十年。

祖父是1952年2月8日去世的,他去世后不久,父亲就带着我们全家从香港回到重庆,在与朝天门隔河相望的青草坝民生机器厂安了家。20世纪五六十年代,民生机器厂几度更名,最后叫“东风船厂”。我们回来时,有北京、上海、重庆的航运管理机关或研究院所邀请父亲去那里工作,他都婉言谢绝,理由是祖父生前希望他多到工厂去,向工人学习。我们起初住在青草坝的山顶,家是一大两小的土墙平房。家里挂着祖父一张放大的照片,每天上学和放学的时候,我们都要对着祖父的照片行礼请安。吃饭的时候,也要给祖父摆上一副碗筷,先由我说一句“请爷爷吃饭”,全家才开始吃。每逢清明节,我们带上祭品去给祖父扫墓。那时候我还小,并不真正懂得这些祭祀的意义,但这些情景却连同我对祖父的记忆一起,深深地铭刻在脑海里。

可惜这一切没有持续多久,家里不知不觉地发生了一些变化。祖父的大照片不见了,吃饭的时候不再摆他的碗筷了,我们向祖父请安的仪式也取消了,清明节不再上坟扫墓了。仿佛有一只看不见的手,把祖父从我们身边带走了,我却浑然不觉。

怀抱“人人皆为园艺家,将世界造成花园一样”理想的祖父,把青草坝也建成了一个大花园,我在那里度过了梦幻般的童年时代。然而树欲静而风不止,阶级斗争的大风大浪没有放过美丽恬静的家园,接二连三突如其来的风波,无情地掐断了智慧树上独立思考的嫩芽,将我裹挟到主流意识的旋涡之中。我在那块埋藏着无数历史遗迹,闪耀着人性与智慧光辉的土地上足足生活往返了28年,却从未想到去探寻珍贵的宝藏。几十年后,等我有了这方面的冲动时,青草坝早已变成一座荒山,民生厂也成了一堆废墟。

小学毕业,我考上了本市很有名的巴蜀中学,这是我父亲心目中的唯一选择。我的父辈中有不少人曾在这所中学就读。江姐的儿子、双枪老太婆的外孙等,都是我的同班同学。我在这所学校里,学到了扎实的基础知识,积累了班级工作经验,却也遭遇了人生最大的坎坷——我的祖父被扣上了“反动资本家”的帽子,我成了“打击对象”,被剥夺了上大学的资格。后来在祖父的文章里,我才读到“教育为救国不二之法门”“国中万事,希望若绝,寻求希望,必于教育事业”。而他疼爱的长孙女——我,1965年中学毕业即失学以后,却带着对知识和教育的漠视,自愿上山下乡安家落户以求脱胎换骨。

我和本校三十多位同命相连的初高中毕业生一道,去了四川最艰苦的地区之一——当年红四方面军的根据地大巴山区万源县,在那里劳动、工作、生活了十三年。与大巴山一脉相连的嘉陵江三峡地区,曾是四县交界、土匪出没、民不聊生之地,我祖父在1927年受命出任该地区峡防局长,任务是剿匪和维持治安。但祖父的志向远不止于此,他“不仅要消灭土匪,而且要消灭产生土匪的土壤”,要把以北碚为中心的这个区域“经营成一个灿烂美妙的乐土,影响到四周的地方,逐渐都经营起来,都成为灿烂美妙的乐土”,作为“将来如何建设新中国的缩影”。祖父在开展经济建设的同时,更重视文化建设,在那个地区陆续创办了中国西部科学院、博物馆、多个图书馆和中小学校及大学。“把地方所有文化、教育、经济、卫生各项事业,不上几年,建设得应有尽有。”1948年2月联合国教科文组织将北碚定为“基本教育实验区”,以表彰它对文教事业所作出的贡献。抗战期间,北碚还先后安置了众多政府机构、大专院校、科研机关,接纳了数以千计的著名学者和文化名人,被誉为“陪都的陪都”“东方的诺亚方舟”。

时隔四十年后我去大巴山时,对祖父这些理想和业绩全然不知。我既无高远志向,也无明确目标,非但没有把新知识、新技术、新生活方式带给当地农民,反而努力向他们“看齐”。我在乡下生活了十三年,亲眼见到那里的乡亲因为穷,他们买不起衣服,买不起线,只能买一毛多钱一尺的白布,一毛钱一包的染料,染成黑布或蓝布,再用自己搓的麻绳缝衣服,还都是补丁摞补丁。

我父母保存了几封我在农村写给他们的信,其中一封是1971年得知在长春的二姑一家连同我七十岁的祖母被下放农村时写的,信中说:“知道保保(即我二姑)一家要到农村插队落户的消息,我非常高兴和放心。高兴的是,保保和程叔叔(即二姑夫)响应了毛主席的伟大号召,也毅然踏上了这光荣的革命征途,事实进一步证明了四年前,我走的这一条路走对了,越走越宽广,越走越光明。放心的是,他们到了农村,到了贫下中农中间,思想就会炼红,身体就会长好,打起仗来,就会绝对的安全了。婆婆年纪虽然老了,但到农村去,对她的身体还适合些。以后,(等)他们的地点落实后再给他们写信。应该认识到,这还是一项伟大的战略措施,可以为将来的共产主义建设储备一批技术力量!”我祖母那时已年逾七十,在我写这封信时,她的丈夫即我的祖父已经在教育、实业和乡村建设三大领域的实践中取得显著成效,并明确提出了以“现代化”为“公共信仰”,以“新的集团生活”取代旧的家族制度,以动员全国人民投身“产业运动、交通运动、文化运动、国防运动”的方式,“将整个中国现代化”的一整套主张。祖父绝对想不到,时隔三十多年后,我除了“早请示”“晚汇报”,唱“忠字歌”、跳“忠字舞”,脑子几乎一片空白。

每每想到这些,我的心仿佛在流血,为自己和祖父在人生道路上的南辕北辙深感痛悔。为了弥补这个难以原谅的错误,我离开职业生涯步入退休生活以后,便开始了走向祖父那个世界的漫漫征程。我从自己和亲人的记忆里去搜寻祖父的身影(请见本书第一辑“魂断天涯长相忆”),从祖父的生平经历、著作以及与同道交往中去发掘他的理想和实践(请见本书第二辑“众里寻他千百度”),从学者、作家们的研究成果中去认识他的人格品性和精神境界(请见本书第三辑“不废江河万古流”)。我面对的是见不到边的海洋,望不到顶的山峰,探不到底的富矿。如果我早一点了解祖父,早一点学习他的著作,借鉴他的经验,也许前半生就不会像头拉磨的驴那样只会转圈圈;如果我能像他那样,从小就有明确的奋斗目标,并且终生信守,百折不挠,义无反顾,将生命力发挥到极致,也许我就能为社会作出应有的贡献。但是,这样的机会已经一去不复返,除非我还有来世!这样的发现和对比,对我来说是痛彻心扉的,我唯有把这些感悟写成文字,为读者们提供参考,才能得到些许的安慰。

长大以后,母亲告诉我,小时候我老爱皱眉头,祖父见了曾感叹:“这孩子从小爱皱眉头,将来长大了不知会有什么样的遭遇。”如今,已在世上走过了七十七个春秋的我,很想对祖父说:我因为有了您这样一位祖父而遭遇了常人难以想象的坎坷和磨难,但也因此而享有了常人不曾享有的幸福和荣耀。比如我一生所受的学校教育,都受惠于祖父的恩泽:我读的小学是他亲手创办的,我读的中学是他大力协助并长期资助其兴办和发展的,连第一任校长都是他设法延请的。1978年我从四川偏远的乡村考取上海华东师范大学,更是与他的毕生所为有关联。

借此机会,我要感谢我的亲友师长对我的关爱和支持!感谢所有卢作孚研究学者多年来所做的艰苦细致而又意义非凡的发掘研究工作!感谢各媒体的朋友从破冰之旅开始从不间断地采访、制作、传播卢作孚的精神和事迹!感谢文学艺术工作者为宣传介绍卢作孚及其同代人的丰功伟绩创作的多种文学艺术作品!最后还要特别感谢团结出版社的领导和编辑给我提供了修订再版本书的宝贵机会!

本书的同名原著出版于2012年,本书约有一半的内容是新增或改写的,特此说明。

(本文原名《此岸与彼岸》,系该书序言)