清初尺牍选本中的文人困境书写

清初尺牍选本现存约计20种,收录书信近万通,近年来引发了学者对其生成过程和文化价值的探讨。与诗词等文学书写相比,尺牍作为一种综合文体,隐含着丰富的社交网络,日常和私人化的叙述中裹挟着有益的文化信息和对时代话题的及时响应,最大程度地保存了文人真实的精神影像。现有研究由于对社会生活和文人精神世界的搁置、疏离,导致了“一系列文学史知识的堆积,失去温度,失去生活的气息、人的气息”。学界对清初尺牍选本文献的开掘可以改善这一状况,从而回归生活史和心灵史的研究。本文即以之为考察对象,揭示清初文人的现实困境和文化理想,以期全面、立体地还原清初文人的日常生存和交往,让文学史研究变得多元且具有生命的质感。

一、清初以选本聚合同人的现象

明末清初文人聚合现象十分突出,呈现出不同的层次与方法。在这一时代氛围中,出现了以交游所及编选同人作品的现象。与遴选历朝或一代诗中以选家的文学审美为一以贯之的标准不同,这类诗选灵活性大,偶然性强,以人之所长去取,如冯舒《怀旧集》、钱谦益《吾炙集》、冒襄《六十年诗友诗文同人集》、陈维崧《箧衍集》、王士禛《感旧集》等。这些选本诞生于文坛名流之手,其终极指向是感旧忆故,通过独特方式追溯交谊、感念朋俦,以编者为中心的关联中一个个交游网络隐然可见,可视作明末清初特定文人圈的文学记忆。

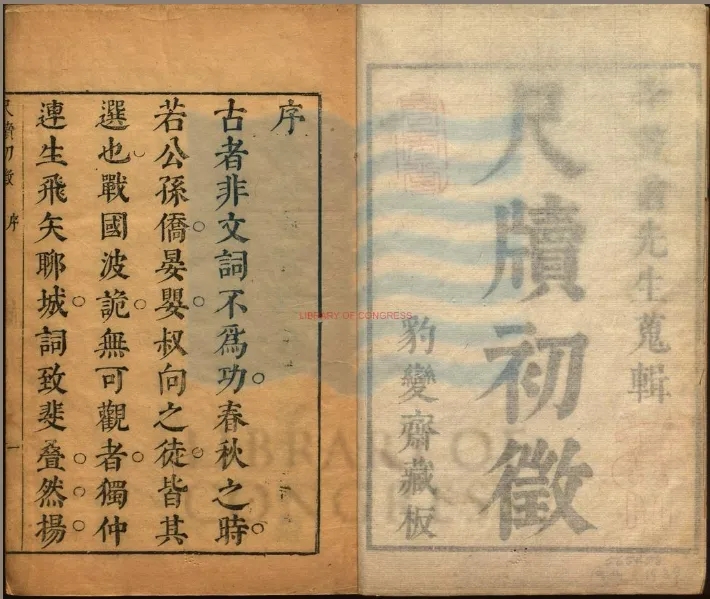

以选本聚合文人的现象不仅停留于诗文领域,还见于尺牍文体。如王晫《兰言集》,李渔《尺牍初征》《二征》,周亮工《尺牍新钞》《藏弆集》《结邻集》,陈枚《写心集》《二集》,汪淇、徐士俊《分类尺牍新语》《二编》《广编》,黄容、王维翰《尺牍兰言》,曹煜《绣虎轩尺牍》,张潮《尺牍偶存》《友声》,周京《向山近钞尺牍小品》,王相《尺牍嘤鸣集》等。清初文坛掀起一股编选尺牍的热潮,大量选本问世,强化了书信的著述化倾向。这一现象的形成主要有以下原因:一是尺牍观念的转变。尺牍日渐挣脱了工具属性和实用功能,具有与诗词分庭抗礼的地位和价值,故文人投注了极大热情。选家基于重塑经典的苦心孤诣,以时贤为主,间及前古,大幅删减虚文浮词,以扭转晚明过度书写性灵、追求文词的风气,复归风雅。二是选家交接广泛,人脉发达。选家操持文柄,在扬州、苏州、杭州、南京等经济文化发达地区,建构了以若干士人为中心、实体和虚拟并存的交际空间,具有鲜明的星状结构特点,形成了一定程度跨越地域和阶层的社会关系复合体。文人藉此产生了精神共鸣,构筑了溢出官方政治权力掌控的文化空间。尺牍遂脱离封闭空间,经历了文本的不稳定到凝定的过程,私密性弱化,社会性与历史性增强。三是符合立言扬名的心理期待。尺牍选家致力于搜抉幽佚,为寂寂无名的文人提供了传世的独特渠道。尺牍选本的大量、持续问世具有声名效应和增值意义,满足了诸多利益诉求,以超强磁力吸引文人踊跃投寄。每位入选者标志在文人圈获得一席之地,因附丽于群体获得存在、满足感,这是对著作权坚定捍卫的当下难以理解的。基于此,尺牍选本珍藏了大规模底层文人的隐微心曲,数量可观的于史无传、又无诗文别集流播的布衣文人,是后世获取信息的重要文献源。

清初以选本聚合时人,从文坛名流的眷怀思念、诗文品鉴,走向书商文人有计划、大规模的书籍出版和声气标榜,尺牍由私密空间走向了公共场域,呈现了专集化的整体走向。商业出版的迅猛发展带来文坛生态的变迁,编者与作者共建了选本的意义世界,表达了对尺牍文体的理解与探索。它既助力了选本文献的诞生,又涉及众多人物的交往,透射出清初文人的审美趣味、生存方式和人格风貌,潜藏了文学研究中一些不易被人触及的细节,对今人审视文体发展、文学观念、文人交往提供了新视角。

二、尺牍选本中文人的生存困境

尺牍介于应用文体和文学作品之间,最宜吐露心声、抒愤立言、问慰砥砺,函绵邈于尺素,吐滂沛乎寸心,实现了自由的对话和言语的狂欢。大量内容充实、情感真挚的尺牍高度还原了传统文人的交往,琐碎的日常浮出宏大历史的水面,不乏现存其他文献阙载或言而不详、录而失真者,是研究清初文人现实生存与心灵世界的第一手资料。其中,选本中的“困境书写”十分突出,成为现象性主题。

清初科举功名保持着一如既往强劲的独尊地位,来自社会各阶层的文人陷溺其中至深且酷,尺牍记录了他们在流通机制壅滞的科举道途痛苦挣扎的身影。虽然源远流长的儒家文化给予士人崇高的社会责任、有力的价值支撑和丰富的精神世界,但现实中科举单一价值判定的无处不在,又使他们不得不面对无法实现抱负、获得社会身份的挫败。由此形成具有一定规模的“知识游民群”,沉积于社会底部,这是整个时代士人的困境。文人如飞蛾扑火般奋不顾身,不免遭致巨创。这些耄耋老者身心俱疲,却无法放弃根深蒂固的举业情怀。八股取士笼罩下士商融合,即便有足够的勇气,其质疑、疏离、对抗、决裂只是一定程度的尝试,并不彻底,缺乏本质上的独立。康熙三十一年(1692),张潮以白银一千两为自己捐得翰林院孔目,以五百两为弟张渐捐得教谕,出于权力压抑下的不安全感,仍无从摆脱体制的根本掌控,实现对“科举”与“仕途”的曲线回归,这种“必与权力同化的微妙心理变化”具有普遍性。

从明代开始,文人以知识为生的职业不能获得社会足够的尊重,生存手段匮乏,社会出路沉滞。清代以降,士人贫困成为重要的社会问题,文化身份和经济地位的相悖导致他们成为悬浮于社会中的特殊群体。清代自然灾害发生频次极高,尺牍与奏章、赈告、日记、诗词文等共同承担了记录历史的功能。古代正史多设《五行志》或《灾异志》以简略文字记灾害发生时地,诗文形象生动地补其之阙,尺牍的私人叙述、纪实特征对了解灾难肆虐程度、百姓受灾实情提供了有力佐证。放眼清初尺牍选本,文人饱受病魔摧残,如卧病、耳聋、头晕、目眩、手颤、齿痛、孱弱、流涕、脱发、消瘦、足跛等,与诗词等文学的审美性书写相比频率高,比重大,由肉体折磨和精神苦楚导致的悲怨隐然可见。清初传统的伦理道德受到来自官位权力、金钱财富的巨大挑战,“世利交征”的社会氛围导致了人际交往的异化,诸多文士饱受屈辱,只得在尺牍中敞开心胸,针砭时弊。清朝拥有庞大的官僚队伍,州县级官吏尤多,稳居历代榜首,朝廷对基层官员治事为政、才能行止的考核十分严格。仕宦作为谋生手段,影响了士人的生活方式和心灵世界,尺牍将仕途贫滞、味如嚼蜡的宦况直书无隐。

诗词文戏曲小说或因为儒家诗教对中和之美、“哀而不伤,怨而不怒”的推崇,追求比兴寄托;或因为服务于塑造人物构造情节,需要虚构杜撰。在不能充分了解其写作背景时,很难确切理解其中情之所指、事之所言。尺牍与之相比,具有“非公共写作”心态,私密性较强,赠与对象又可信任,故肺腑之言,一泻而下。清初尺牍选本文献丰富,删去了繁琐的虚文浮词和套语,为考察一代文人的日常提供了可能。接受对象单一,交流内容私密,讨论话题多样,叙如促膝对语,言必推心置腹,畅所欲言,以获得对方的深度理解和一己的充分宣泄,生成了独特的私人视角和纪实特征,对科举、谋生、灾难、仕宦等困境的书写淋漓尽致,广度和深度都是诗词等文体难以企及的。多数文人倔强地挣扎于社会的底层,游走于历史的边缘,是属于被掩蔽、遮盖的执拗低音。

三、尺牍:作为困境突围的媒介

社会交往是人类的基本社会行为。法国亨利•列斐伏尔指出:“空间里弥漫着社会关系;它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产。”“空间”不仅是具有自然属性的客观存在,还呈现出强烈的社会属性。尺牍作为直接承载交际功能的文体,依托于明末清初民间商业性邮政服务的出现和发展,在文人社交中发挥了独特的媒介作用。

传统文人书信中的物资馈赠涉及衣食住行、文化用品等,发挥了礼尚往来、维系人际交往的功能,具有普遍意义。尺牍的寄赠对象经过了事先选择,具有明确的目的性。生活贫困是清初中下层文人必须首先面对的难题,他们利用了尺牍文体的交际特性和实用功能,一般会指向怜才好士、资财充裕之人,其间的物质交流已经超越了寻常的礼仪馈赠。选本中形成了以若干人物为中心的寄赠格局,如《尺牍友声》收录各地文友向张潮发出的求助书信超过了50通,将衣食住行的各种困顿据实以告,可见弱势文人对强有力者的拯救期待,呈现了不同层级文人之间的交往情态。张潮在理解之同情的基础上给予及时的物质支持,“求助-馈赠-答谢”成为尺牍中的常态化书写,这对了解施受双方的生活状况、交往形态等,都是直接可靠的材料。事实上,从交往行为来看,理解是交互主体之间发生的精神现象。同级文人因为相似的志趣才情、社会身份、现实处境,易于找到身份归属,也是通过尺牍拯救日常困境的重要构成。尺牍中记录的这些物质流转弥补了一己治生的局限,以互助的方式对抗自然灾难和社会失范,生成了感情和心理的关联,充盈着人性的温度,诠释了交游的道义。

事件是日常生活的突变与断裂,它不仅对当事文人产生强烈震动,且引发了群体情感激荡,形成了同频共振。顺治十四年,丁澎被顺治帝任命为河南乡试副主考。是年顺天、江南科场案频起。顺治十五年七月,刑部议丁澎流徙尚阳堡,这是其人生发生重大转折的事件。《写心集》《二集》中丁澎的15通尺牍为《扶荔堂文集选》卷七《书牍》失收,其中与此次科场案直接相关者4通。宋琬获知丁澎突遭横祸,致书相慰。书中倾注了为鸣不平的愤懑和对其文学才华的钦赞,这对蒙冤获罪之人提供了心理支持。丁澎回复宋琬的寥寥数语信息丰富,既有对塞北荒凉苦寒的恐惧,又有远离挚友的孤寂落寞,还透露了“明春便当东发,道出卢龙”的行程。顺治十六年(1659)春,丁澎出关,宋琬能够如约送别身卧囚车之人,得益于尺牍及时精准的信息传递。四月,丁澎抵达尚阳堡,身处荒蛮严冷之境,有感于文祸甚烈,虽然一度选择了绝意诗文,却始终没有放弃尺牍交际,叔侄二人分别致书慕天颜、严沆等关键人物,或直白无隐,或委婉含蓄,这些改善自身处境的敏感诉求是显豁的,也是仅见于书信文体的。事实证明,正由于宋琬、严沆、慕天颜等出手援助,奔走斡旋,丁澎康熙二年(1663)才能逢赦南返。尺牍对其命运的逆转发挥了不可替代的作用,直接推动了人生危机的化解。

清初文人文化理想的实现亦多见尺牍交流之功,提供了建构人生价值的坚实依恃。王士禛邀请同人共同搜集、整理、刊刻林古度诗歌,康熙四十九年(1710)成《林茂之诗选》。黄经生前尝有《六书论定》二十卷,未刻。逝后其书危在旦夕,杜濬陷入有其心而无其力的困境,只得通过尺牍向声华位望之人求助。周亮工不负重托,以为己任,将之刊行流播。安徽汪士鈜《新都风雅》汇刻徽州各家诗作,遇到稿源困境,通过尺牍联络多方,勾连起庞大的交游圈,促进了地域诗学文献的保存和流播。尺牍对书籍刊刻困境的解决最具典型意义的无疑是《尺牍偶存》《友声》中收录的书信。各方充足的稿源保证了《檀几丛书》初集、二集、余集和《昭代丛书》甲集、乙集、丙集的持续生成。文人寄身翰墨,与序跋等文体对书籍刊刻的记录功能相比,尺牍则是深度参与且有效推动了诗文集等著述的编刊,克服了时空和一己局限,甚至还发挥了无可取代的关键作用,避免了荡然零落的厄运,累积为清代极为丰富的文献资源。

文人均非孤立和单质化存在,基于“相似族类”的同情心达成“与他者一致”,形成日益扩张的人际网络,努力在情深意切的“小社会”中获得心理归属和文化认同。“举世重交游”的社会环境中,文人文字交往的方式是多元的,诗文唱和等建构的是交游中的审美空间,灵动精致,文学性凌驾于实用性,抒情性远超叙事性,切磋技艺的同时追求精神的交流和心灵的契合。尺牍往来勾勒出交流中的文人细碎日常,目的明确,这也是其作为应用文体的本质属性,力图挣脱当下局限,具事性突出,谋求物质救济、危机化解以及文化理想的实现,代表了特殊群体的生活方式、价值观念和情感流动,当之无愧地成为文人困境解决最主要、最有效的媒介。

四、结语

尺牍作为社会交往的产物和知己交谊的见证,由于功能的实用性,不可避免呈现重复、单调和琐碎的形态,也只部分涉及政治、经济、军事等宏大叙事,更多是文人生活的微观记录。然而,这一独特的文献种类丰富和拓展了古代文学研究。清初政局动荡、思想活跃、心态复杂,尺牍选本数量可观,文献丰富,在私人叙述中可见文人独特的生命轨迹、内心波澜。通过阅读尺牍,在错综往复中厘清脉络,在彼此联系中分析把握,进入生命和历史的现场,分享到一个时代文人鲜活的生活史、心灵史、交往史。翻开历史的褶皱,从具有典型意义的尺牍文献或事件入手,修复正史记录与私人叙说之间的割裂和龃龉。这一独特立场和视角为深入理解人性与人生、观察历史与社会提供了路径,生成出宏大历史和诗文书写之外的意义。