办新学:盛宣怀是不是“甩手掌柜”?

盛宣怀一生热心兴办新式教育,自1876年赞助上海格致书院,到1912年捐设神州大学的30余年间,创办或捐建洋务技术学堂、新式普通教育、高等教育等各级新式学堂20余所,影响最大的当属如今天津大学的前身——北洋大学堂,和上海交通大学和西安交通大学两校的前身——南洋公学。

然而,对于手握近代工商实业中的“十六颗夜明珠”,被打上“中国近代商父”烙印的盛宣怀来说,办教育只是其众多事业的一项。那么盛宣怀对教育活动的参与度究竟是多少?是不是人们想象中只是出钱、不管校的“甩手掌柜”?

如果我们进入历史,会发现盛宣怀秉持求真务实、知行合一的理念,以其过人的精力、事必躬亲的办事风格,深度介入了中国近代新式教育的活动。归纳起来,他在办学中承担了四重角色:规划创建者、官校协调者、经费保障者、校务主管者。

盛宣怀

一、规划创办者

在盛宣怀创办或捐建的20多所新式学堂和文教事业中,根据他发挥的不同作用,又可以区分为三类:

第一类是盛宣怀提出创议并主持筹建的。其中技术类学堂有天津电报学堂(1880年创建)、上海电报学堂(1882年)、烟台矿务学堂(1888年)、兰州电报学堂(1890年)、卢汉铁路学堂(1897年)、南洋公学附设东文学堂(1901年)、铁路法文速成学堂(1905年);各级普通学堂有北洋大学堂(1895年)、南洋公学(1896年);文教机构有南洋公学附属译书院(1898年)、上海译学馆(1908年)、上海图书馆(1910年);教育活动有捐设全国新学规划(1895年)、派遣留学生(1898—1905年)。

创议并主持筹建新式学堂是盛宣怀参与教育活动最主要的方式。此类活动延续时间长,数量多,从1880年初到民国初年将近30年,共主持创设学堂及教育活动14项之多。实际办理效果与影响较大者,如上海电报学堂、北洋大学堂、南洋公学、留学教育等。第二类是在主管部门任上支持或批准创建。总计至少有7所,以技术性学堂为主,盛宣怀作为上述学堂的主管者,在它们的筹建开办与发展过程中起到了指导、主管作用。然而,这些学堂大多规模较小,开办时间不长,影响逊色于前者。

这类学堂有盛宣怀在天津津海关道任内扩建的北洋医学堂(1893年),担任电报局督办期间支持设立的电报局所属电报学堂(1880年代),任汉阳铁厂督办时支持郑观应所设汉阳铁厂学堂(1897年),任督办全国铁路事务大臣时批准建立的汉口铁路学堂(1898年)、郑州铁路学堂(约1900年),任中国红十字会会长时设立的红十字会医学堂(1910年),任邮传部尚书时推动设立的邮传部高等商船学堂(1911年,今大连海事大学、上海海事大学前身)。

第三类是捐助创设。有独立捐助设立者,如拨给校舍、给予每年经常费千两资助钟天纬开设的上海三等公学堂(1896年),出资并敦请谢家福筹建苏州中西学堂(1896年),捐资开办常州正则两等小学堂(1904年)、常州溪南小学堂(1905年);有捐助一校部分资金或财产者,如出资捐助上海格致书院(1876年),先期资助经元善创设上海经正女学(1897年),捐地20亩支持张君劢、张嘉璈兄弟办成上海神州大学(1912年)。以上共计7所,以新式普通教育为主,中小学堂为多,主要目的为自己主持创建的北洋大学堂、南洋公学提供生源。

显然,提出创议并主持筹建的新式学堂,是盛宣怀投入精力最多、耗费时间最长的类型,也是其教育活动的主体内容。在创议并主持筹建一所学堂的具体过程中,盛宣怀考虑周详,高效运作,亲力亲为。

例如南洋公学的筹办,从1896年初开始,盛宣怀便在上海主持筹备,春间先到南京,禀明两江总督兼南洋大臣刘坤一;返沪途中,又聘请常州名士何嗣焜参与主持其事;聘请教育名家张焕纶、钟天纬参与筹备办学章程与规划校舍建筑等。1896年底1897年初,他接连两次奏请清政府准予开办。1897年初师范学堂招生时,盛以个人名义在《申报》上刊登招生启事,招考的报名地点即设在盛宣怀的寓所。1897年4月,经盛宣怀等人精心筹备一年的南洋公学正式开办。1923年,南洋公学同学会在徐家汇校内敬立盛宣怀全身铜像一尊,底座上刻的碑文称:南洋公学“经营规划,一皆公总其成”。

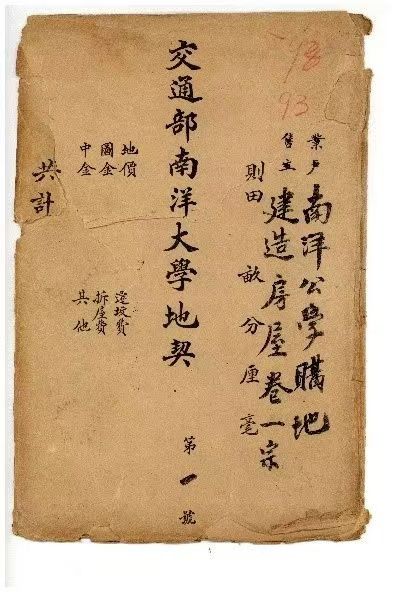

1920年代交通部南洋大学整理的建校初期所购校地地契

二、官校协调者

北洋大学堂、南洋公学分别建在通商巨埠的天津、上海,必然离不开地方政府的支持与协助,然而在行政体制上两学堂并不属地方政府管辖,且管理新学的中央、地方机构并未设立。盛宣怀也不是主政一方的地方政府官员,办北洋大学堂时,盛宣怀曾短暂担任天津海关道,次年即离任;办南洋期间,盛常驻上海,担任督办铁路事务大臣、会办商务大臣等职,是中央派任的专职性官员,但实际品秩不高,与地方官员也不构成隶属关系。然而,盛宣怀利用自己与直隶总督兼北洋大臣、两江总督兼南洋大臣(即两学堂所在地最高行政官员)及所属地方道员等之间的良好政治、经济及私谊关系,较好地协调了学堂与所在地政府的关系,为维持两学堂在地方发展创造了良好条件。

无论是北洋大学堂、南洋公学,一旦筹备妥当,盛宣怀便奏请清政府批准。因为一旦奏准,学堂便成为中央政府批准并支持设立的,带有“官立”性质,具有“合法”身份,有利于中外教习聘任、学生招考与出路,使得既定经费有了行政性保障,也有利于抵制反对设立新学的保守人士。

在1895年创办北洋大学堂时,盛宣怀品秩尚低,还未被朝廷授予专折奏事权,但他即刻禀请北洋大臣王文韶转奏清廷。在办理南洋公学期间(1896—1905年),盛已获得了专折奏事权,更是积极地将各大校务直接奏明清廷。据统计,盛就办理南洋公学所上奏片多达21份,举凡筹备经过、宗旨章程、学堂定位、增设机构、人事褒奖、经费建筑,均一一奏明,不仅使公学在国家学制颁行前后获得了政策支持,还解决了不少办学过程中的现实问题。

如1898年6月,他上奏《新设各学堂请免岁科两试片》,奏准新设的各学堂书院内学生,凡系廪增附生,一体免预岁科两试,使有科举功名的公学师生能够专心新学,不致为科举制度所累。再如,1899年3月所奏准《建造南洋公学料物准予免交厘税片》,获得所购建筑公学校舍所用材料“免完厘税”的税收优惠政策。此外,盛宣怀还凭借官方资源为两学堂调取各省官刻图书办理藏书楼、照会驻外使节照料留学生、查办译书被盗版等事宜。

当地方政府要求与学堂发展产生矛盾时,盛宣怀也代表学堂予以抵制。1898年初,北洋大臣王文韶、津海关道李岷琛有意将北洋大学堂改办成培养译才的语言学堂时,盛当即去函予以劝阻,打消他们改办的念头。同年底,南洋大臣刘坤一欲要南洋公学出资,在原高昌庙校址办理商务学堂,盛也加以婉拒。

李鸿章评价盛宣怀很到位:一手握官印,一手抓算盘,“亦官亦商”。如果说,盛宣怀处理学堂与各级政府之间的关系更多是以“官”的角色,那么,他解决办学经费主要依托了担任各实业部门主管者这一“商”的身份。

三、经费保障者

办学经费是学堂正常运转、各项校务得以发展的基本物质保障,稳定充裕的经费来源对一所学堂的持续发展至关重要。晚清民国时期,国贫民弱,因经费不能实现稳定供给而致新式学堂举步维艰、旋开旋闭者比比皆是。

因其长期经管洋务实业而握有财源,且办理职业技术学堂与发展实业直接相关,盛宣怀所办的技术实业学堂经费皆由主办洋务实业自行支出,这个难度不大。关键是盛宣怀兴办的新式普通教育性质的北洋大学堂、南洋公学,其经费供给存在诸多隐患:一则款项巨大,依照盛宣怀奏准数额,招商局应每年捐助北洋大学堂规银2万两、南洋公学规银6万两;电报局捐助北洋大学堂银洋2万元、南洋公学银洋4万元,均须按季分拨到堂。二则两局每年经营状况难料,盈亏不一。更主要的是,两局管理层、股商实则不情愿捐助办学,因为普通教育与企业没有直接的关联,似为国家行为,所以他们积极性普遍不高。

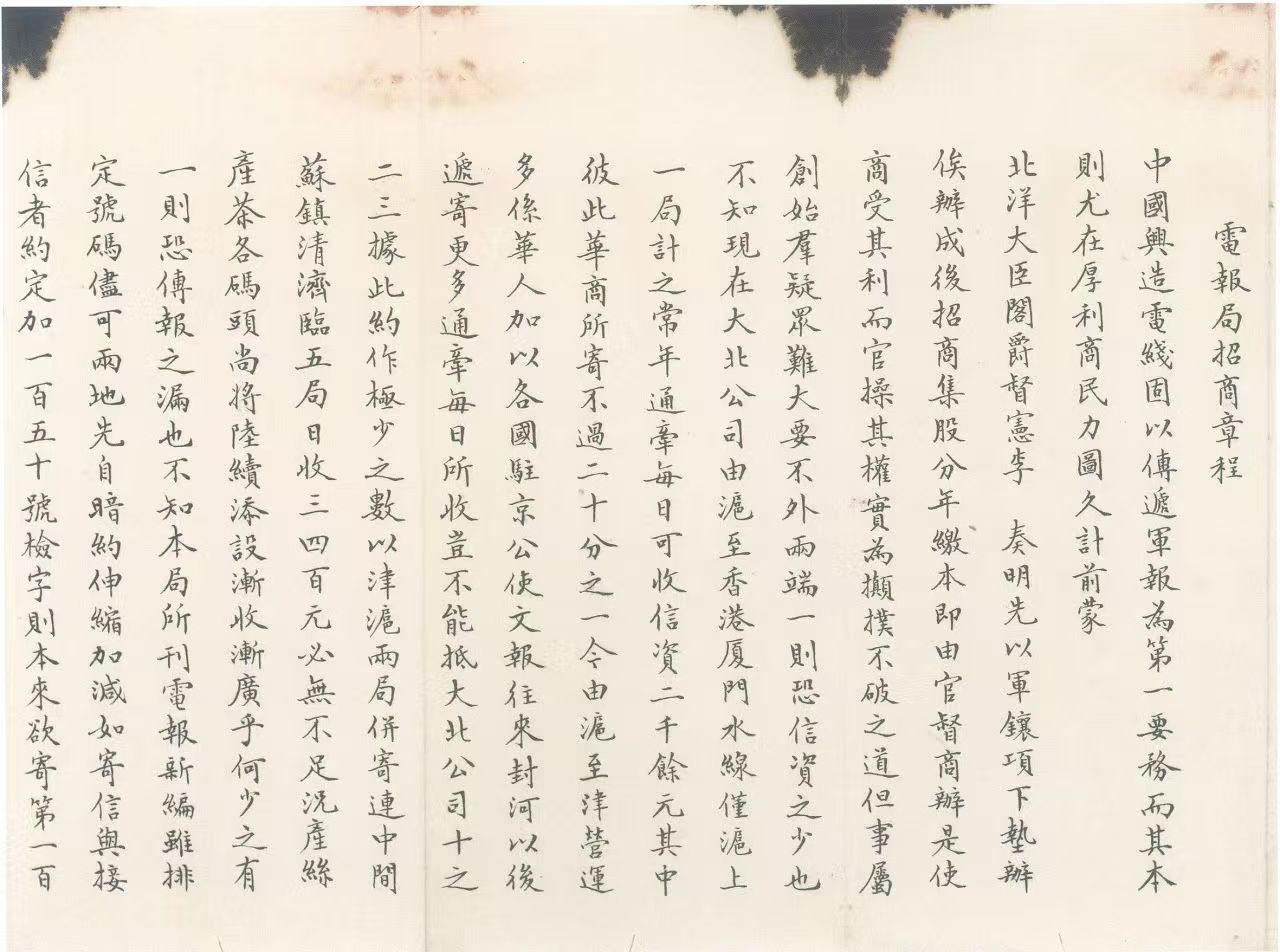

电报局招商章程

由此,在实际执行中,招商、电报两局因各种原因时常拖延拨付。两校的历史资料中常见催款的记录。比如,1896年,盛之幕僚钟天纬向盛宣怀汇报说:“(北洋)头、二等学堂经费,招商总局应捐本年夏、秋两季规银一万两,业经三次咨催;头、二等学堂经费,电报沪局应捐本年夏、秋两季英洋一万元,业经三次咨催。”

拖欠南洋公学捐款的现象也时有发生。1899年6月,公学总理何嗣焜函告盛宣怀,称两局常年捐款解至1898年冬季为止,本年春夏两季尚未拨解,而公学存款将罄,呈请催令两局刻日拨解。至1901年8月时,两局拖延公学拨款又达半年之久,致使公学用款紧张起来。

北洋大学堂、南洋公学与供款单位的轮船、电报两局之间并非隶属关系,学堂照章催款对于两局不具约束力;它们之间的协调全凭盛宣怀的作用,他既是两所学堂的督办,也是两局的督办,是实现两局按期如数拨款的监管者,是学堂经费能够正常供应的保障者。对于两局拖延拨解,盛宣怀以该款系业经奏定的要款,不能任意延宕,严词催令两局及时补解。1901年8月,盛宣怀即札饬两局负责人,措辞严厉地说:“限三日内如数备齐,呈解来辕,以凭转发济用,万勿稍延。”

轮船、电报两局迫于盛宣怀的压力,于当年8月份拨付应解全部办学费用。如此,在盛的严行督管下,轮船、电报两局原定捐助两学堂多能如数拨付,即使1900年北洋大学堂停办后,既定拨款也被盛宣怀如数改拨用于留学及南洋公学扩建之用。

在盛宣怀竭力维持下,两学堂尤其是南洋公学办学经费,数额较宽裕。1898年京师大学堂及译书局常年用款约20万两。南洋公学的年度经费约为10万两,是京师大学堂的1/2,然相比其他新式学堂仍显得绰绰有余。

福州船政学堂1866年至1911年期间办学经费共计67万余两,年均1.48万余两;湖北自强学堂1893年设立时,经费银7000—8000两;上海圣约翰大学1894—1904年共支出经费约28.40万元,年均2.58万元;四川中西学堂(四川大学前身)1896年开办时常年经费银9700余两;浙江求是书院(浙江大学前身)1897年开设时奏定常年经费5000余两;山西大学堂1902年至1908年共支出银50万两(含开办费),年均7.14万两;三江师范学堂(南京大学前身)1902年开办当年由江宁藩司拨库银1万两,以后每年拨库银4万两。可见,戊戌前后兴办的各地新式学堂,除京师大学堂外,常年经费多在1—4万两之内,南洋公学与之相比,经费是充足的。

稳固充裕的办学经费,为北洋、南洋两学堂能够顺利实施办学规划而建成当时闻名朝野的新式学堂,提供了坚实的物质保障,从而成为近代绅商办理新学的典范。近代学者刘树屏在评点20世纪初年间所设新学时认为:“惟南洋公学堂,规制宏廓,卓然为十八行省之冠。”

不过,盛宣怀所办学堂经费的来源与实现尤其依赖其个人因素。正是他体认到新式教育的价值,并协调突破了实业与普通教育的矛盾关系,利用自己政治、经济地位上的双重优势,使新式学堂得以获得稳固的经费。然而,此种主要建立在个人基础上的供款关系同时也是脆弱的,很容易因个人地位的变化而发生改变。1903年盛宣怀失去轮电两局控制权之后,南洋公学因基本经费停拨而一度陷入困顿,不得不改属商部。由此,盛宣怀政治、经济地位变更对其兴办教育影响甚大,由此也反映出近代绅商参与新式教育的持久性问题是一个难题。

四、校务主管者

从盛宣怀主持管理各学堂内部事宜的具体史实来看,他自任“督办”的角色,主要督率与管理其荦荦大者,例如学堂的办学方向和建制设置、人事聘用、经费管理和招生就业等重大校务,是学堂校务的最高决策者。具体来讲有以下诸端:

(一)把握办学方向与建制设置。天津电报学堂初办时以培养打报生为主,盛宣怀认为“倘学生仅知打报之法,恐洋匠永远难以裁撤”,于1882年要求学堂挑选优异生8名,责成洋教习专教测量之法;又于1885年在上海电报学堂增设测量塾,培养电报机线维护专才。此后开设北洋大学堂、南洋公学时,盛宣怀指定两堂各有专攻,“北堂兼艺学,南堂重政学”,又重在学制建设,引入近代学校制度进行办理。南洋公学原先规划设师范院、外院、中院、上院等四院建制。实际办理过程中,盛宣怀相继主张增设了译书院、东文学堂、特班、商务学堂,至1902年南洋公学下属的一级建制增至8个部分。

(二)掌管人事大权,决定学堂主要管理层、外国教习的遴选与任免。学堂主要管理层包括学堂具体负责人总办(有时称总理、监督),教学及庶务负责人总教习、提调、监院,他们是落实办学方针、处置日常校务的执行者。盛宣怀于此项人员的选任极其慎重,亲自物色,订立职责与薪金待遇。人员选定后,早期通过实业部门督办身份札委派任驻堂,类似清末官督商办企业或官府对于属员的派任。上海电报学堂总办谢家福、提调俞书祥,北洋大学堂头等学堂总办伍廷芳、二等学堂总办蔡绍基,总教习丁家立等均依此聘定。及至1896年盛宣怀获得专折奏事权后,对于管理人员特别是总办人选确定后均奏明朝廷立案,以示郑重而增威信。南洋公学历任总理(后称总办)何嗣焜、沈曾植、汪凤藻等,提调伍光建等,甚至译书院负责人大多经盛宣怀奏明朝廷准予备案。

清末新式教育以西文西学为主要内容,对于外国教习依赖尤重,师资难聘。盛宣怀对此也十分重视,约请熟识的中外使节、在华外籍人士代为延请。等应聘外国教习来华后,盛面试后,与之订立合同。卢汉铁路学堂法文教习马贺、南洋公学西学教习薛来西等均依此聘定。此外,盛对于学堂重要机构的人选也必亲自选定。1901年夏秋,他创设经济特科班,有人举荐翰林院蔡元培担任特班总教习。盛两次接见蔡元培,又亲往蔡元培住处晤谈一次,最后聘任。

(三)掌握经费使用的审核权。盛宣怀筹措各学堂办学常年经费后,指令由各学堂总办(总理)或附属机构负责人负责日常开支,按月将收支经费等造册呈报他审核准销。他对经费的册报制度执行比较严格。1897年12月,北洋二等学堂总办蔡绍基未能及时呈报经费清册,盛宣怀即札饬予以补缴。1902年初,盛宣怀以南洋公学开办以来收支各款虽循例造册呈报,但是“散漫无稽”,于是派专员黄祖德专管公学收支事宜。如此,盛通过学堂每月册报、派员专管等措施,杜绝经费浪费与不合理使用,牢牢掌握了办学经费的最终使用权。

(四)参与学生招考与毕业安排。1896年起,盛宣怀每年都在上海为北洋二等学堂招考学生,有时还为招生事宜延迟北上。南洋公学师范院、特班、东文学堂招考学生时,盛宣怀均亲自主持,其中特班、东文学堂复试考场即设于盛在上海斜桥的寓所。有考生事后回忆说,特班招考时“盛宣怀衣冠端整,清早到校,据案点名,一如入提学使”。考卷批阅后也由他最后定夺录取名单,黄炎培、邵力子、李叔同、谢无量等都是经其亲点录取。至于学生就业安排,技术学堂毕业生由他调拨分赴各电报局任职,北洋大学堂、南洋公学毕业生主要是择优遣派出国深造,并指定留学国家、专业、学年、回国后安排等事宜。

通过对办学方向与设置、人事任免、经费使用、招生就业等校务大政的有效管理,盛宣怀牢牢掌控了所办学堂特别是其直接经办的学堂。此外,盛宣怀又经常将自己的行事风格与管理特色带入校务管理之中,这种风格与特色主要便是事无巨细、躬亲必为。

据1885年至1887年任轮船招商局顾问的美国人马士向友人抱怨说:“盛(宣怀)坚决主张由他控制(招商局),由我传递;如果他只控制非常重要的事情,那么他可以这样做,但是他声称要控制细节,他将永远留在上海。”

盛宣怀也曾说1898年前后,“兼综路矿、轮电、银行、学堂各事,南北奔驰,刻无暇咎”。受此行事风格的影响,盛宣怀在办理教育时,经常深入细节,参与了学堂具体事务甚至是一些琐务。例如,1895年盛在审核丁家立所呈北洋大学堂《拟设立律例学堂章程》时亲笔加上了授课时刻表:

八点半钟上学,十二点钟止,三点半功夫;

下午二点钟上学,五点半钟止,三点半功夫;

灯下八点钟上学,十点乃止,两点功夫;十点半睡。

汉文三点起,五点半止。

从这些记录盛宣怀和他的教育“幕僚”从事新式教育活动的“字迹”里面,我们感受到了他们为推动新式教育事业而付出的艰辛努力。

从甲午后新学勃兴到1905年清廷始设学部的10年之间,限于国内外局势的变动、财政局促、科举尚存、思想观念束缚等因素,中国近代新式教育尤其是高等教育尚处于刚刚起步的阶段,从中央到地方,兴办新式教育多停留在舆论层面,在实际行动中则是举步维艰,推进缓慢。

然而,盛宣怀却能凭借在政商两界的独特地位,通过所掌握的洋务企业如轮电两局,以督办全国铁路事务大臣、会办商务大臣、邮传部尚书为政治资源,大力推进新式学堂的创办和发展。他积极协调学堂与中央及地方的关系,主动筹集办学经费,把控办学方向与重大校务,担当了学堂的规划创办者、官校协调者、经费筹措者、校务主管者这四重角色,由此成为一位从事新式教育活动的深度参与者和实践性教育家、我国新式教育起步阶段的有力推进者和开创风气者,为科举废除、学部设立后全国新学大兴做了先导性、示范性的铺垫作用。

(作者系上海交通大学档案文博中心副主任、校史博物馆馆长、研究馆员)