新西兰诗人詹姆斯·巴克斯特:诗与社会行动的融合与矛盾

在现代汉诗的舆论场里,对当代诗有种常见的不满,是诗如何才能勾连文本与实践,走出历史的风景化,而不仅仅是将一切消化进语言内部,锁进一间“当代诗的笼子”。这既是新诗边缘化所带来的焦虑——牵涉复杂的文化资本、诗人的身份认同,还有真切的关于诗的出路和社会问题的担忧。

诗该怎样与社会行动融合?又如何与其他知识领域产生联系?这些关于诗和社会行动的沉思,不仅发生在中国诗人和知识分子身上,新西兰诗人詹姆斯·巴克斯特(James K. Baxter, 1926-1972)在文学与社会实践两个场域都留下了深远影响。近期出版的《与四季和解:巴克斯特诗精选》,让这位诗人的作品被更全面地译介,也提供了一次考察巴克斯特作为诗人和活动家留下的遗产和阴影的契机。

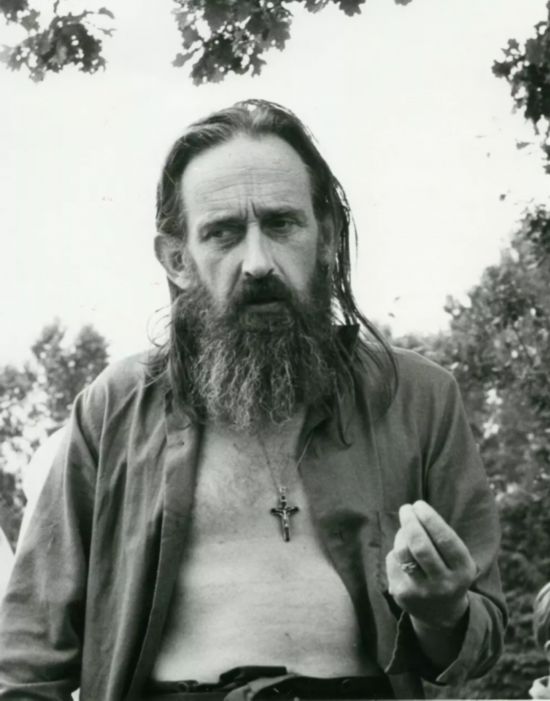

作为新西兰富有盛名的诗人、民间英雄、酒鬼和社会活动家,巴克斯特的后期作品与他的社会实践密不可分——上世纪六十年代末,他前往毛利人居住的旺阿努伊河,试图建造新西兰的耶路撒冷,他 “周旋于毒瘾者、酗酒者、无家可归者和失业者之间”,认为自己看到“一种真正急迫而明显的需求”,希望“小镇上被撕成碎片的人们”,能够“拥有一处避难所”(约翰·威尔,《巴克斯特:矛盾中的真实》,张桃州译)。但也因为他极端的宗教兴趣、流浪汉的生活模式,有一些评论家将他视为江湖骗子(Iain Sharp, Interview with Les Murray, Landfall, 42 [1988], 150-68.)。如果对比巴克斯特年轻时与40多岁后的照片,读者也很难想象他的内心到底经历了什么,会从一名无神论的英国绅士形象,刻意将自己变成一个留着长发,嬉皮士装扮的天主教新教徒。

James K. Baxter。 图片来源: Writer's Files • Read NZ Te Pou Muramura

他身边的许多朋友也为此表达过困惑,甚至认为他的皈依行为愚蠢至极。因为在他朋友看来,巴克斯特健康恶化的原因之一来自他赤脚的苦行。巴克斯特本人在诗里以虔诚的语调描述过这种生活:

“当我离开托罗·普蒂尼的屋子,走下山来

裸足踏在尖利的石头上,一阵疼痛

那是一种恰当的苦行。”

虽然身处新西兰,作为定居殖民者的后裔,巴克斯特的文学教养深受英语文学传统影响,他的早期作品能看到许多浪漫派的痕迹,比如华兹华斯、拜伦、威廉·布莱克、迪伦·托马斯、哈特·克兰和苏格兰诗人罗伯特·彭斯等。经由迪伦·托马斯,巴克斯特对生与死、轮回的思考,最终与他的宗教信仰、对当地土著毛利文化的强烈兴趣混合在一起,形成了某种奇特的、属于新西兰的文化产物。

同时,他作为苏格兰后裔,彭斯对他的影响深远,在巴克斯特看来,这位苏格兰诗人的作品,帮助他继承了祖先的语言,辨识出了英语中苏格兰语的方言特质,在诗里,巴克斯特会自觉地使用许多毛利语,强化他所认同的新西兰人身份。

诗歌主题上,巴克斯特喜欢原初的主题,无论是他的童年,还是地理和祖先的过去。虽然在这个时期,他曾自述,对于修辞的迷恋,也让他写下了一些浮夸和矫揉造作的句子。

浪漫派留下的文学遗产不仅让年轻的巴克斯特在诗学上获益,也是生活上的疗愈。在二十世纪四十年代,这些诗歌像被储存进密封的陶罐,跨过太平洋,成为他和他家人的寄托。这个全球动荡、战乱不断的时期,巴克斯特的父亲在一战中因其和平主义者的立场而受到惩罚,被人绑在无人区的木桩上,巴克斯特后来在《猪岛书简》里追忆了这件事:

当我只是腺体里的精液

或比那更低,我父亲被挂在

马德农场的一根刑柱上

由于他不会被杀。看守们

煎着香肠,当雪暗自降临时

1951年,巴克斯特的诗让他成为公众人物。与奥登关于诗毫无用处的想法不同,巴克斯特认为诗人得置身于这个世界,积极地与周围生活打交道,成为这个社会提供新鲜和美好事物的细胞。他相信诗人可以通过写作和行动,以身作则地改变这个已经在腐烂的社会,去抵制非人化的权威。

另一方面,他对毛利文化的兴趣,对新西兰人身份的寻求,让他将身份认同与地方联系,在地区经验和乡土经验中寻求真实,以吟游、喜剧的方式去反对社会不公。他的作品里,时常表现出对毛利人行为的理解,对毛利文化的追寻,并同情那些深受毒瘾折磨的人。

但所有这些美好的想法在实践中又不可避免地发生了偏差,巴克斯特的社区活动逐渐失败,他本人后来也放弃为贫困青年提供廉租房的斗争。他在社群里所扮演的精神导师角色,在近年也受到质疑。这或许也提醒我们,当社会活动与诗融合时,可能是诗的无用的那一面,能发挥出更深远的作用,并将那些实践吸收进诗歌内部。

巴克斯特的浪漫主义,更大众化和强调平等。这可能也是他获得大众声名的另一个原因:这既能激起定居殖民者想要在异国创造新生活的渴望,也能引发毛利人去思考自身的困境,表达对日益不公的社会的不满。

二十世纪的新西兰是一个文化移植的“盆栽”社会,许多定居殖民者后裔,文化上不断挤压当地土著毛利人的自有文化,对英国习俗和英国教育有近乎疯狂的效仿。但在巴克斯特看来,他们这些白人移民者失去了自己的上帝,而毛利人有庇护他们的神。

虽然巴克斯特始终积极地把自己看作新西兰人,但也拒绝单纯的民族主义,并不断与新西兰的文化依赖作斗争。在《毛利耶稣》(Maoris Jesus)这首诗里,他改写了创世纪的故事,创造了一位土著基督。诗里对末日的描述是抹去土著基督的记忆,而失去文化记忆,对毛利人而言其实也意味着世界的末日,他们会成为一个没有历史、没有过去的人,是一个不断被重新塑造的群体。失去过往,也是定居殖民者内心的恐惧,这些白人殖民者需要不断找回自己遗失的文化。在这首诗里,原本的宗教故事被逆转,毛利人被语言重新打捞,在巴克斯特看来,毛利人有必要讲述自己的故事,去面对长期以来的东方主义阴影,避免被客体化为异国情调。

20世纪50年代中期,社会批判开始在巴克斯诗中占据中心位置,他在诗中批判各类社会问题。在他看来,新西兰社会作为英国社会的移植物,是一个不公正、不幸福的社会,身在其中的生命都在失去生机和陷入无意义的沼泽,个体没法从中找到维持生命所需要的“爱”。他曾给一份左翼杂志写过一篇题为《富人与穷人》的手稿,在近些年被重新发现。

文中,巴克斯特的批判不仅指向新西兰的官僚系统,也针对那些只在口头上信仰宗教的人,和那些不愿与穷人分享财富的富人。文章参考了圣经里的《路加福音》,讲述富人终日奢华,贫穷的拉撒路在其门口乞讨,最后富人因对他人缺乏帮助去了地狱,在火焰中受苦,渴望得到一滴水来解渴,穷人则去了天堂,得以解脱。这篇文章体现了他一贯以来对弱势群体的关注,富人剥削穷人的愤怒。这有马克思主义的色彩,但没有深入的理论讨论(后来这本杂志因为资金问题停滞,文章也被搁置,直到最近才被重新发现)。在许多其他诗里,他的社会学倾向也在他的神秘学面前止步。浪漫派的诗歌,作为“语言部落的礼物”,塑造了他对诗歌的理解。即便作为一个积极的社会活动家,他对诗的看法,在本质上仍是浪漫派的,在他看来,日常发生的事情要么毫无意义,要么就是神话。

到《耶路撒冷十四行》和《秋之书》这两组后期诗作,诗与社会行动的融合体现得更加明显,诗人处理的主题牵涉更多的社会群体,而不只是诗人孤独的自我。这些诗内化了社群网络,不同的行动者、宗教徒在一个问题层出不穷的社群里的生活、互动和发声。这是一个更复杂的社会脉络,包括社区里的酒鬼,“希望击碎教育之石的学生们”,还有麻风病人、警察和被毒品折磨的巴里,这些“无父的部族”的有接近两千人:

“在一个共同梦想的蛛网里面

被他们各种各样的需求所占住

毒品,工作,金钱。希安,凯特,

多恩和弗兰茜,现在和我在家里

在礼拜堂”。

在这些诗里,诗里的发声者不再仅仅是某种局外人的观看和猜想。这是一种常见的浪漫派模式,在现代汉诗,这种局外人的观看也时常出现,从周作人到当代诗人那只想伸出却无法伸出的手,知识分子的“稻草人”困境始终存在。他们担忧,却又只能在阳台上往外观看,无法真切地参与具体行动中,进入社区编织成的“蛛网”。另外,现代诗常见的美学特征之一是通过对世界的体悟,来产生美学愉悦,但在巴克斯特晚期的这些作品里,诗歌中的发声者和行动者,处于一个关系网络里,在诗里想象人与人之间能否有不同的关系。这是一种参与其中进而生成的领悟。他想要在诗里寻求多重的声部,在他表现最好的时候,他的诗会邀请读者加入这个话语共同体,并与普通人的悲欢离合关系密切。

虽然诗歌是巴克斯特众多关切事物的一部分,但作为诗人,巴克斯特年轻时就对自己的未来充满信心,他有种弗洛伊德式的对名声和历史的构想,想要在新西兰的民族潜意识里留下某种隐秘而不可磨灭的印记: “也许一百年后的今天,我仍会在她的睡梦中萦绕,就像失去的东西,就像一个无法辨认其主人的声音,在电视和镇静剂之间滑动”(James K. Baxter, “Shots around the Target”, Chaff, 2. [September 1966], 1. )。在某种意义上,他实现了这种想法,并留下了一个矛盾、多变、复杂的男性诗人形象。

他的矛盾不仅是诗与行动之间的张力,他晚期的天主教信仰,也让许多他的朋友困惑,在这些朋友们看来,巴克斯特对宗教是一种矛盾的复杂态度,他放达不羁的行为模式让他去布道时常常带着不情愿。巴克斯特自己也会写下,“深吸着/ 这黑暗的香草,宁要极乐而非天堂。” 对于信仰,巴克斯特本人在去世前似乎也有所动摇,“凯尔,我已经厌倦了听一个我知道是傻瓜的人说话,但因为他是牧师,我还是觉得不得不听。” “我还没有到怀疑我的宗教信仰的地步,但我已经意识到怀疑的可能性存在。”

1972年,耶路撒冷社区实践的失败,长期艰苦的生活,年仅46岁的巴克斯特在奥克兰去世。他的死亡引发了新西兰全国的哀悼。但几年前,随着巴克斯特的信件在新西兰被公开出版,这位去世五十多年的诗人,突然成为了新西兰的新闻焦点,让新西兰发生了一场文学地震。巴克斯特的诗人形象也变得更为复杂。

在信件里,巴克斯特以自白的方式叙述了他的婚内强暴。这激起了许多人重新审视这位诗人的实践,他和女性的关系,以及他留下的文学遗产。他的一位朋友在关于他的回忆录里写道:“在他的信件出版之前,他的形象是新西兰文学界的一位巨人。可悲的是,现在主导人们对他的印象却是他那低效的性暗示和萎靡的性欲。”那些创作出诗意且富有人性作品的作家们,也会在生活里做出许多糟糕恶劣的事,不是一件新鲜事。但每当有我们所喜爱的作家发生这种事时,这仍然让人痛苦,像今年的爱丽丝·门罗。提及这件事,不是要摧毁巴克斯特留下的文化遗产,但能帮助我们厘清一件事,这位积极投身社会实践的诗人、社会运动家,不能简单地被视为一个“神圣导师“,或智慧的“绝对源泉”。巴克斯特不该被放置在神坛上,也没人应该被放到神坛上。他写出过杰作,但身上也有着重大且难以忽视的缺陷。虽然在他的一位友人看来,巴克斯特的优点在于他愿意自我审视,无论这个会给自己带来怎样的声誉。这也是他忠实的好友,最终决定出版这些信件的原因之一。但巴克斯特对待女性的行为,与他想要寻求耶路撒冷,帮助他人的形象,无可避免地复合在一起。他的“自白”,既是过去男性作家的病例,也是窗口,针对巴克斯特的作品和留下的独白,迟来的审视和批判或许也是必要的。