马里扬:宋词与画像

一

晏几道与苏轼之间,留下过一桩“公案”。据徽宗时代的邵泽民说:元祐中,叔原以长短句行,苏子瞻因黄鲁直欲见之,则谢曰:“今政事堂半吾家旧客,亦未暇见也。”(陆友仁:《砚北杂志》)纵然邵泽民不曾“亲见”,以生活时代来看,他曾“亲闻”此事是没有疑问的。从他的叙述中,苏轼见晏几道的原因被设定为两个:一是晏几道歌词流行,一是黄庭坚为之介。

大约应在宋哲宗“元祐”的头三年间(一〇八六至一〇八八),晏几道为范纯仁编辑了一本歌词集——《乐府补亡》。那么“元祐中”的京城,可以闻听的“小山词”,当也不出《乐府补亡》中所收录的与莲、鸿、𬞟、云等歌妓有关的“妇人语”歌词。与这个时间相接的,是宋神宗元丰八年(一〇八五),仍未能完全驱散“乌台诗案”阴云的苏轼,在自常州赴文登途中,经过曾经作守的密州,写有《杂诗》一首,实际上是写给一名歌女的,诗云:“昔日双鸦照浅眉,如今婀娜绿云垂。蓬莱老守明朝去,肠断帘间悲。”这与晏几道在《乐府补亡》中怀念“云鸿”诸君的歌词,如《临江仙》“记得小𬞟初见,两重心字罗衣”“靓妆眉沁绿,羞艳粉生红”“脸红凝露学娇啼。霞觞薰冷艳,云髻袅纤枝”等,情态颇为类似。

在《东坡乐府》里也有《浣溪沙》词,其云:“道字娇讹苦未成,未应春阁梦多情。朝来何事绿鬟倾。彩索身轻长趁燕,红窗睡重不闻莺。困人天气近清明。”前人认为:“如此风调,令十七八女郎歌之,岂在‘晓风残月’之下。”(贺裳:《皱水轩词荃》)拿柳永词来比并,是囿于习惯思维。其实这首词的韵味,也是类似晏几道的;且“道字娇讹苦未成”,便正是《杂诗》里“双鸦照浅眉”的年龄。因此,词虽然不必一定是苏轼守密州时作,然他于天风海雨之中,更饶悱恻缠绵之情,则无疑问。而回到京城的苏轼,愿意见一见享有歌词盛誉的晏几道,其中应有着一种“词人”间的惺惺相惜。

但苏轼毕竟是要通过黄庭坚,才能传递见晏几道的意愿,这自然缘于黄庭坚与晏几道之间有着非同寻常的朋友关系。但以“元祐中”苏、黄间的关系论——苏轼曾一再向朝廷举荐黄庭坚,甚至要黄庭坚来代替自己的职位;那么,邵泽民所谓的“因黄鲁直欲见之”,也就不能排除这样一种可能性,即在苏轼本人,似也会有举荐晏几道仕进的用意。遗憾的是,这一点找不出历史实据,甚至连文学上的关联也不能够提供。

无论苏轼最初的动机怎样,结果却是吃了闭门羹。

晏几道说:“今政事堂半吾家旧客。”他的父亲晏殊,是曾以“善知人”闻名于时的。名士钜公“如孔道辅、范仲淹皆出其门,而富弼、杨察皆其婿”(李焘:《续资治通鉴长编》)。苏轼要求见晏几道的元祐三年前后,位居宰辅的,有文彦博、吕公著、吕大防、范纯仁等人。其中,直接与晏殊有关的,只有范仲淹之子范纯仁一人。至于其他三人中,年岁老大的文彦博,是曾经与富弼并称于朝堂之上的,吕公著则与欧阳修“为讲学之友”(《宋史·吕公著传》)。这么说来,与晏氏婿同僚的文彦博和与晏氏门生相为友朋的吕公著,也能算得上晏门当年的旧客——甚至依照宋人为官的常例,即入相者,会接受百官的“道谒”,而“进士高第”者,则须遵守“往拜执政大臣之礼”(夏承焘:《二晏年谱》);那么无不由进士出身的士大夫,也就有成为“晏门旧客”的可能。

即便如此,说“今政事堂中半吾家旧客”,仍显夸饰;且与黄庭坚《小山集序》中所描写的那位真诚、狷介的晏几道出入过大——直截了当地讲,这更趋近于一种“穷相”口吻,全不符合其父晏殊的“富贵气象”。

二

晏殊是太平富贵宰相,有意识地将公私生活划分得格外清晰。概括地讲,即处理政事,正襟危坐,刚峻难挡;退居游燕,自由放浪,不复拘检。这种区别的根源还在于自五代入宋,士大夫与皇帝、庙堂的联系并非一体。但作为晏氏门生与旧客的一代士大夫,如范仲淹、欧阳修等,开辟出一种“以天下为己任”的士风新貌,士大夫与皇帝、庙堂合为一体,由此,也便不再区别公私生活的界限——“进亦忧,退亦忧”。那么,在新旧士大夫之间,也必然会爆发出一些失和事件。

魏泰《东轩笔录》载,一日大雪,晏殊退朝,欧阳修等往拜,“因置酒共赏,即席赋诗”;由于当日正与西夏交兵,故年轻的欧阳修诗中便有了“主人与国共休戚,不惟喜乐将丰登;须连铁甲冷彻骨,四十余万屯边兵”之句。未曾料到的是,这令晏殊大为扫兴,甚至衔恨在心。据魏泰说:

欧阳文忠素与晏公无它,但自即席赋雪诗后,稍稍相失。晏一日指韩愈画像语坐客曰:“此貌大类欧阳修,安知修非愈之后也。吾重修文章,不重它为人。”欧阳亦每谓人曰:“晏公小词最佳,诗次之,文又次于诗,其为人又次于文也。”岂文人相轻而然耶?(《东轩笔录》)

经沈括《梦溪笔谈》考证,宋朝人所见的韩愈画像,其实是南唐的韩熙载,“小面而美髯,著纱帽”,而韩愈本人则本是“肥而寡髯”。胡道静据南薰殿旧藏《圣贤画册》中韩愈像,“与传为五代顾闳中画的《韩熙载夜宴图》相对核,容貌正和韩熙载酷肖,可知这个错误从北宋一直沿袭下来”。胡先生《校证》中附有图版,取的是韩熙载的侧面像,不易对照,我们取用其正面像(图一)以与“《圣贤画册》中韩愈像”(图二)做对比。

左图为图一:韩熙载(取自《韩熙载夜宴图》局部);右图为图二:韩愈(取自故宫南薰殿旧藏《圣贤画册》)

韩愈本人的真实相貌,已被历史湮没,流传至今的,也是近似“小面而美髯”的“韩愈”画像。如吕维祺《圣贤像赞》(图三),笔法虽不免粗陋,但从美髯来看,更趋近《夜宴图》中的“韩熙载”,只是面型未能处理好;而王圻《三才图会》(图四)中,无论是面型还是须髯,抑或“纶巾”,都与南薰殿旧藏《圣贤画册》中的“韩愈像”相近。

左图为图三:韩愈(取自明代吕维祺《圣贤像赞》);右图为图四:韩愈(取自明代王圻《三才图会》)

宋人可以误会韩愈的相貌,但应不会错认“欧阳修”。现藏台北故宫博物院中,亦即南薰殿旧藏的《圣贤画册》中,也有一幅《宋参政欧阳文忠公像》(图五)。这是晚年欧阳修朝服持笏像,面型宽大,是不与韩愈像“小面”相似的。但是,无论欧阳修貌类韩愈画像的话,是否一定出自晏殊之口,既然它记载于宋人著作之中——且《东轩笔录》的作者魏泰生活在熙宁元丰年间,应非空穴来风,必一定有据。只是以此图来看,全不相似,令人生疑。

图五:欧阳修(取自故宫南薰殿旧藏《圣贤画册》)

导致这一问题的源头,是宋人不仅误会了韩愈的容貌,连同欧阳修的相貌,也有不同的“版本”;据陈师道《后山谈丛》说:

欧阳公像,公家与苏眉山家皆有之,而各自是也。盖“苏本”韵胜而失形,“家本”形似而失韵,夫形而不韵,乃所画影尔,非传神也。

所谓“家本”的“欧阳公像”,自是摹写以供奉于宗祠家庙,如图六所示或即此类“家本”。其面型与南薰殿旧藏本相似,虽然笔法不及,但恰又是吻合“形而不韵”的。至于“苏本”即苏轼家藏的“欧阳修像”,虽然很难在目前流传的欧阳修画像中指认出来,但唐寅所绘的欧阳修像(图七),确乎有“韵而失形”的特征;在王圻的《三才图会》中的欧阳修像(图八),也同样不乏此类韵致。有趣的是,画像中的“欧阳修”也已经逐渐“消瘦”,近似于“小面而美髯”的“韩愈”了。

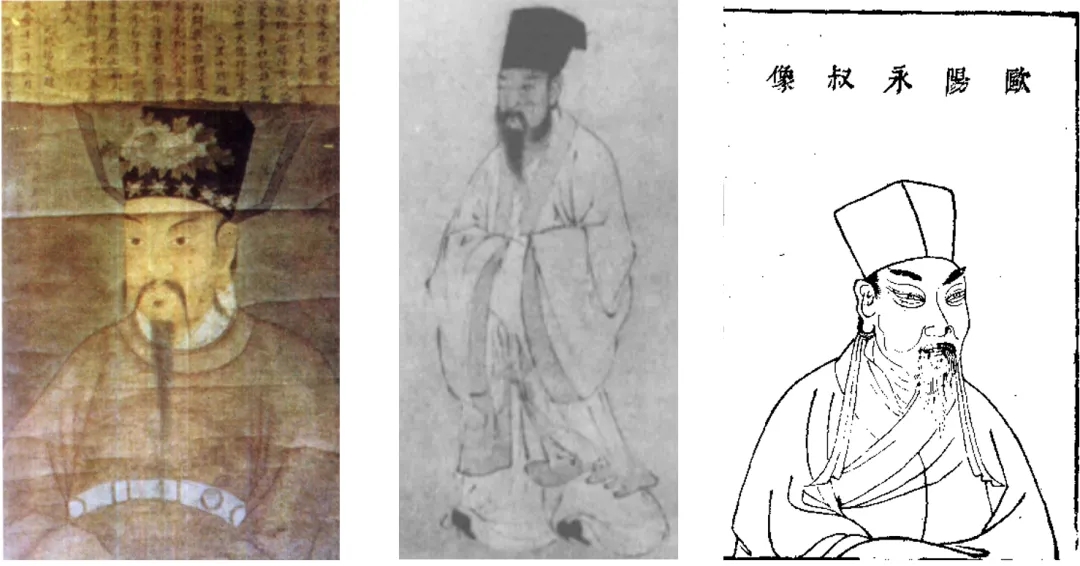

左起依次为图六:欧阳修(取自黄进德《欧阳修评传》)、图七:欧阳修(明代唐寅绘)、图八:欧阳修(取自明代王圻《三才图会》)

“欧阳修像”所具有的“韵”,也就是常言的“神似”,就当日士大夫而言,却是根源于一代新型士风的呈现。那么,宋人说欧阳修貌似“韩愈画像”,如果是一场误会,也是有意的误会,且从无澄清的必要。

另外,苏轼的画像,同样存在着与欧阳修相类似的“韵”,如世传赵孟所绘的苏轼像(图九);至于苏轼本人的真实面貌,或许清朱野云临摹、翁方纲题款之宋李公麟绘苏轼像,最称形似(图十)。但对宋人而言,他们所追摹的,也并不在“形”,而是“韵”。

左图为图九:苏轼(赵孟頫绘),右图为图十:苏轼(宋代李公麟绘,清代朱野云临摹)

三

二〇一三年秋冬,美国收藏宋元绘画在上海博物馆展出,得以较为近距离地观看了北宋乔仲常所绘《后赤壁图卷》(图十一);由于卷末有徽宗宣和五年(一一二三)的苏轼故交赵德麟的题跋,因此,这可以算得上目前能够见到的最早的苏轼画像了。这幅图卷并不以人物为主,纵然是观看原画,苏轼的容貌辨认起来也颇感吃力,但仍能从中感知,人物是“韵而失形”的。至少在赵德麟本人,曾亲炙苏轼,但也并未计较画中的苏轼是否如其本人。这种态度,是与苏轼收藏一幅“韵而失形”的“欧阳公像”完全一致的。

图十一:苏轼(宋代乔仲常绘)

回到本文开头的那桩词学公案。

虽然很难判定晏几道在“元丰中”是究竟如何来看待上一辈人的分歧的,但有一点无可否认,即“欧晏失和”故事中的“欧阳修”评价“晏公小词最佳”的目的,是在批评晏殊的“为人”,这与熙丰年间王安石对晏殊的指摘别无二致——这将有可能引发晏几道的警觉。

图十二:苏轼(宋代乔仲常绘)

除了欧晏失和造成的影响外,晏几道的警觉态度,还与欧阳修的行事作风有关。晏殊与欧阳修同处在新旧时代的交替点,但晏殊与钱惟演等老辈保留有旧式士大夫作风。欧阳修则打上双重性色彩:一方面他曾在“洛阳花下”尽情领受过旧时代之风习,另一方面他又是新时代的开辟者。同样记录在魏泰《东轩笔录》的一个好例,便是欧阳修曾呼范仲淹《渔家傲》(塞下秋来)为“穷塞主之词”。如果把欧阳修在晏殊家宴“即席赋雪”之作与范仲淹《渔家傲》对读,则“须连铁甲冷彻骨,四十余万屯边兵”与“四面边声连角起”“将军白发征夫泪”正相表里,如出一口;但为何欧阳修反而揶揄起范仲淹来了呢?究其缘由,并非是欧阳修身份地位前后有所差异,仍是与处在北宋士风转型期有关:此刻的欧阳修,他的“新旧双重身份”之天平已然倾向于旧时代,曾经在“洛阳花下”养就的富贵放纵之故态重现。

但从“欧阳公像”的流传来看,他的“故态”早已被后辈士大夫抛到了脑后;反倒那携带有一代士大夫新风尚的“韵”,更让人熟悉。如果说苏轼“欲见”晏几道的故事属实,则他遭到拒绝的深层次原因,并非晏几道与苏轼之间有何隔膜,而是关联两代士人作风之间的种种纠葛——从内在精神到外在神态多承继欧阳修的苏轼,“元祐中”又以新进士大夫领袖身份重入庙堂,他身上散发出的那种“韵”,是自然会让晏几道有所警觉的。

(文中图片未注明来源者均由作者提供)