陈艳:关于钱钟书——严家炎的未刊手稿

在中国现代文学馆“严家炎文库”,有一份关于钱钟书的未刊手稿,包括《关于钱钟书小说〈猫〉〈围城〉及其所代表的文学流派的一些感想》《〈围城〉阅读笔记》《钱钟书生平简况》以及陈贻焮对《围城》的评价。1严家炎在《关于钱钟书小说〈猫〉〈围城〉及其所代表的文学流派的一些感想》里,阐述了把丁西林、老舍、钱钟书尤其是后两者作为一个流派的理由:第一,他们的作品都受英国文学的影响;第二,他们的作品都有幽默、机智的讽刺成分,显示了一种较特殊的色调;第三,他们对旧的世态人情根本态度都是讽刺而又温厚的,即鲁迅所称《儒林外史》的“委婉多讽”;第四,他们的作品往往不注重时代气氛的刻画,只是侧面顺便勾勒一些;第五,他们的小说都比较重视叙述,且夹叙夹议,有助于展现幽默、机智、生动的艺术特色。他还特别强调:“丁西林、老舍从英国文学里接受来的影响,到钱钟书手里才发挥成为特长。”《〈围城〉阅读笔记》《钱钟书生平简况》记叙了作者阅读小说《围城》和夏志清《中国现代小说史》的感想和笔记。陈贻焮是严家炎北大中文系同事,中国古典文学研究领域的专家,出版过皇皇巨著《杜甫评传》,也写过杜甫题材小说《曲江踏青》2,被严家炎亲切地叫做“大师兄”。严家炎记录了陈贻焮对《围城》的评价,与夏志清的赞誉有加不同,陈贻焮认为《围城》艺术成就并不算高,由于国外的热捧,才造成国内的追捧。这段话提供了当时评价《围城》的另一种视角。3

未刊手稿的写作时间,在1989年严家炎《中国现代小说流派史》出版之前,属于严家炎对中国现代小说流派思考的一部分。这个流派的提炼当然有合理的地方,现代文学所受英国文学的影响也是其中一股支流,以流派的眼光视之,能让老舍、钱钟书等难以归类的小说家获得一种整体观照。但是,与其他思考成熟、脉络清晰的小说流派相比,《关于钱钟书小说〈猫〉〈围城〉及其所代表的文学流派的一些感想》显得过于简单,难以服众,更多是严家炎受夏志清《中国现代小说史》启发而产生的想法。这也是它只能作为“感想”,并未进入《中国现代小说流派史》的原因。

《中国现代小说流派史》是根据严家炎的讲稿“整理、补充、修订而成的一部著作”,“一九八二年和一九八三年,我先后对北京大学中文系文学专业的研究生、进修教师、本科高年级生开设了‘中国现代小说流派史’的课程(以后又讲授多遍)”。4严家炎在书末注明了详细的写作时间:“1980年冬—1983年夏大部分初稿”“1984年夏—1987年9月陆续补充修改”“1988年整理誊清”。5而未刊手稿中的很多笔记摘抄,来自夏志清的《中国现代小说史》,英文版1961年由美国耶鲁大学出版社出版,中文版最早于1979年由香港友联出版社和台北传记文学出版社先后推出,1980年代对国内学界造成了巨大冲击。结合藏于中国现代文学馆的严家炎《读夏志清〈中国现代小说史〉笔记》手稿6,可以看出他参考的是香港友联出版社1979年7月的初版本。至于严家炎何时看到这部书?1980年12月29日,他给孙中田的信中说:“夏志清《中国现代小说史》已向吴组缃先生处借来,今挂号寄上。用毕仍请挂号寄回给我。”7严家炎和吴组缃关系密切,同在北大中文系,既然能给远在吉林的孙中田邮寄借阅,写信时严家炎应该已经看过此书。公开发表的论文中,严家炎在完成于1981年12月的《现代文学的评价标准问题——中国现代文学史研究笔谈之二》一文中最早提及夏志清和《中国现代小说史》:“有的同志看夏志清的《中国现代小说史》与司马长风的《中国新文学史》,认为象他们那样才真是在做艺术评价和美学评价。这些想法恐怕是片面的。”8并在后文一一列举《中国现代小说史》的偏颇之处。而未刊手稿引用了吴福辉发表于1981年9月《十月》第5期的《现代病态知识社会的机智讽刺——〈猫〉和钱钟书小说艺术的独特性》,因此其写作时间应当在这之后,大概是1980年代初期。

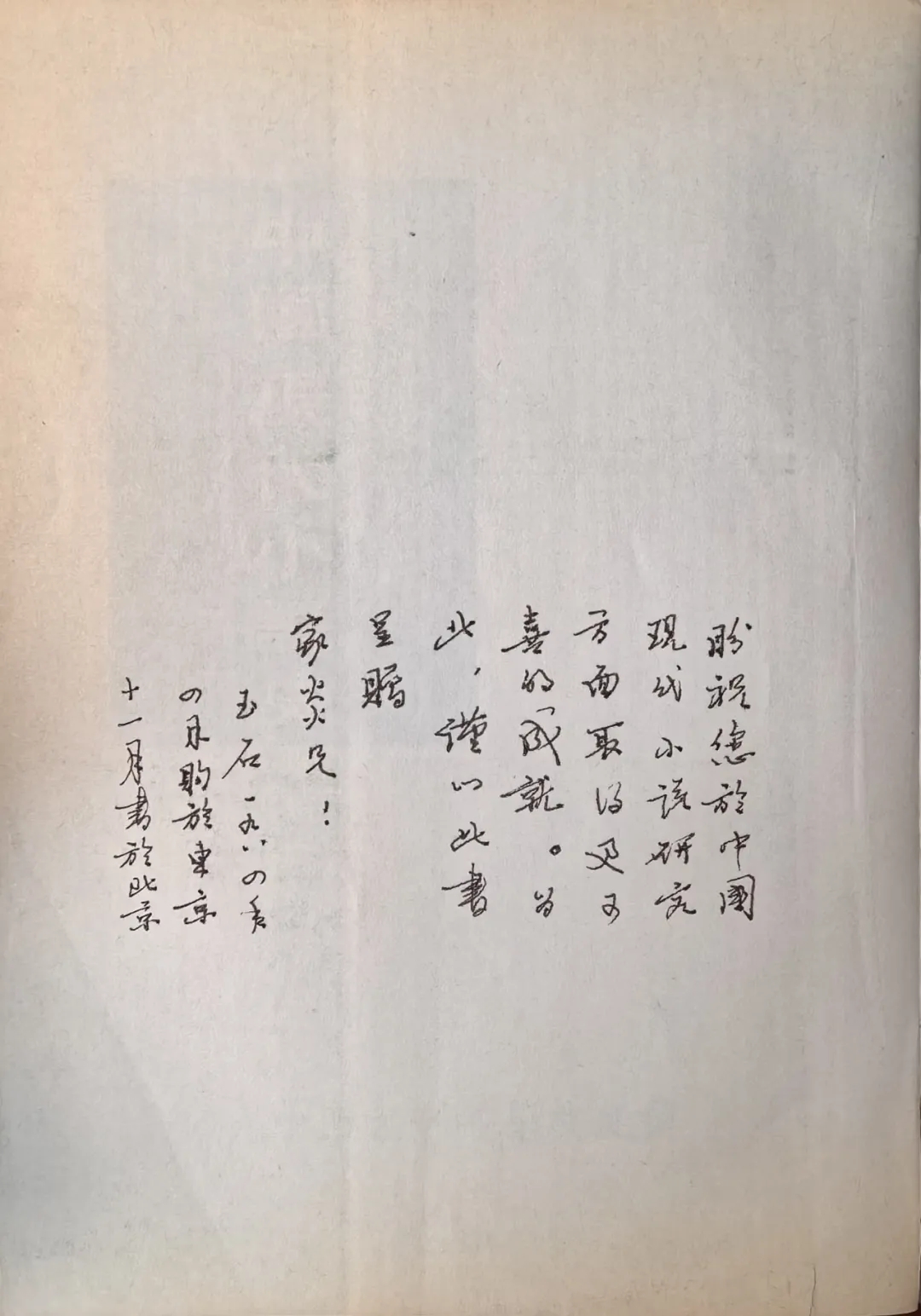

2014年严家炎把近万册藏书捐赠给中国现代文学馆,但目前文学馆的“严家炎文库”并没有香港友联版《中国现代小说史》,只有一部台北传记文学出版社1979年9月1日的初版本。很可能因为严家炎所参考的“香港友联版”是借阅自吴组缃。而他自己所有的“台北传记文学版”扉页上手写着:

盼祝您于中国现代小说研究方面取得更可喜的成就。

为此,谨以此书呈赠

家炎兄!

玉石一九八四年四月购于东京

十一月书于北京

这个版本是北大中文系的同事孙玉石1984年11月送的,他知道严家炎正在做中国现代小说流派研究,在东京大学讲学时特地买了此书相赠。这本书有明显的翻阅痕迹,尽管不是未刊手稿的参考书,却引出了两位学人之间的友谊,也再次证明夏志清的《中国现代小说史》当时在国内学界确实很有影响,是从事现代小说研究的重要参考书。

在严家炎写作《中国现代小说流派史》期间,他和《中国现代小说史》的作者夏志清本人也有了直接交往。1986年9月至1987年9月,严家炎应美国斯坦福大学东亚研究中心之邀,作为亨利·卢斯学者,在该校任客座研究员一年。其间,曾赴波士顿参加美国亚洲学会年会,并在哈佛大学等校作学术讲演。9这一年对《中国现代小说流派史》的写作至关重要:

当时曾和出版社商定,如果我一九八四年底交稿,一九八五年国庆节前可以出书。不料从八四年春天起,我担任了系主任工作,常常忙得昏天黑地,整理加工的事,竟再也没有时间去做。直到一九八六至八七年度应美国亨利·卢斯基金会邀请赴斯坦福大学东亚研究中心担任访问教授,才挤了一部分时间基本完成整理、补充、修改工作。10

正是在美国期间,严家炎见到了夏志清。1989年2月9日,夏志清写信给早已回国的严家炎11,还提到这次相聚:

家炎吾兄:

前年兄来纽约,相叙甚欢。返京后兄曾寄弟大著两种,《求实集》、《论现代小说与文艺思潮》,已拜读好多篇,发现精彩甚多,很为佩服,有暇当把二书重头至尾细读一遍。收到书后,一直未致函道谢,更感惭怍,望兄谅我。

今天收到兄寄来的邀请开会书。此会甚有意思,届时国际学者出席者必多。弟年迈事忙,不便参加矣,虽然失掉一个同国内专家见面的机会,也不免感到遗憾。贵系钱理群先生那里不另函,请转告为谢。何日再来美国小游,更当好好招待。顺祝

新年纳福

弟夏志清敬上

一九八九年二月九日

这封信有两点值得重视:一是严家炎和夏志清曾在纽约也就是夏执教的哥伦比亚大学所在地相聚,二是回国后严家炎给夏志清寄过《求实集》和《论现代小说与文艺思潮》。他们见面的时间大致在1987年2月,2月14日纽约华文报纸《中报》曾刊出长篇报道《听北大中文系主任严家炎演讲,胜过综览一部中国当代文学史》12。《论现代小说与文艺思潮》是严家炎于1987年3月出版的论文集,收录了作者关于现代小说流派研究的已发表论文,包括1984年3月至1985年1月连载于《小说界》杂志的“中国现代小说流派论”系列论文五篇,1985年发表于《北京大学学报》第5期的《中国现代小说流派史漫笔》,以及1986年3—8月在《文艺报》连载的《中国现代小说流派鸟瞰》,“小说流派的全貌还是可以看出来13”。在严家炎已认真读过《中国现代小说史》并作了多篇笔记,还在论文中几次提及的情况下,他和夏志清在纽约见面有没有探讨现代小说研究的相关问题,答案是显而易见的。

《中国现代小说流派史》的整理、补充、修改工作是在美国的一年间基本完成,这次会面及美国之行有没有对《中国现代小说流派史》的最终面貌形成影响?陈平原认为,“1986年9月至1987年9月以及1991年2月至10月两次担任斯坦福大学客座研究员,对严家炎的文学观念及治学方法有较大影响,其中包括谈论鲁迅与表现主义,以及对张爱玲、金庸的高看等”14,《中国现代小说流派史》“第四章第五节‘心理分析小说的发展和张爱玲的出现’,便明显受美国之行的影响”15。实际情况当然要复杂得多。早在1980年代初期,严家炎已经开始关注张爱玲,并在课堂上讲过其小说。1986年9月出版的“辅助教材”《中国现代各流派小说选》第二册,“新感觉派与心理分析小说”收录了张爱玲的代表作《金锁记》《倾城之恋》。但美国之行无疑促成了严家炎对张爱玲小说的深入思考并最终写入《中国现代小说流派史》。

《中国现代小说流派史》是严家炎最为重要的经典著作之一,它对现代小说流派的界定和理论思考,对“社会剖析派”“新感觉派”“七月派”等流派的命名及阐述,仍滋养着当下的现代小说研究。《中国现代小说流派史》也是严家炎付出极大心血之作,称之为“十年磨一剑”不为过。从中国现代文学馆所藏严家炎手稿可以看出,他为小说流派研究分门别类作了大量笔记、资料汇编,数量壮观,远超其他著作。今天我们要重返八十年代的学术史,《中国现代小说流派史》的写作及其与海外汉学的对话,都是一个绕不开的话题。

注释:

1严家炎:《关于钱钟书小说〈猫〉〈围城〉及其所代表的文学流派的一些感想》,未刊稿,中国现代文学馆“严家炎文库”馆藏手稿。这份未刊手稿有4种材料,共10页。

2参见唐蕾《“十七年”杜甫研究与杜甫主题小说创作的互文性考察》,《文学评论》2023年第6期。

3严家炎在《怀念贻焮先生》一文中说:“他对钱钟书极为崇敬,认为《谈艺录》《管锥编》都是了不起的学术著作,但贻焮先生同时也为钱先生未能在文艺学方面创立一个理论体系而多少表示惋惜。他认为钱先生是完全有条件来实现这个目标的。从这些谈话中,都可见出他为人之真率。”(《朝闻集》,《严家炎全集》第8卷,新星出版社2021年版,第145页)这段话可与陈贻焮对《围城》的评价对读,两人私下的谈话显然更为“真率”。

4严家炎:《中国现代小说流派史》,人民文学出版社1989年版,第336页。

5严家炎:《中国现代小说流派史》,第328页。

6严家炎:《读夏志清〈中国现代小说史〉笔记》,未刊稿,中国现代文学馆“严家炎文库”馆藏手稿。

7此信藏于孙中田先生家人处。感谢上海大学石娟教授提供扫描件。

8严家炎:《现代文学的评价标准问题——中国现代文学史研究笔谈之二》,《求实集》,人民文学出版社1983年版,第26页。

9参见《严家炎学术年表》,中国现代文学馆2023年11月内部印制。

10严家炎:《后记》,《中国现代小说流派史》,第336页。

11此信藏于中国现代文学馆“严家炎文库”。

12严家炎:《中国现代小说流派史》附录“近二十年国内外评论《中国现代小说流派史》和《新感觉派小说选》的部分文章目录”,《中国小说流派史 增订本》,长江文艺出版社2009年版,第326页。

13严家炎:《跋》,《论现代小说与文艺思潮》,湖南人民出版社1987年版,第308页。

14陈平原:《小说史学面面观》,生活·读书·新知三联书店2021年版,第158页。

15陈平原:《小说史学面面观》,第169页。

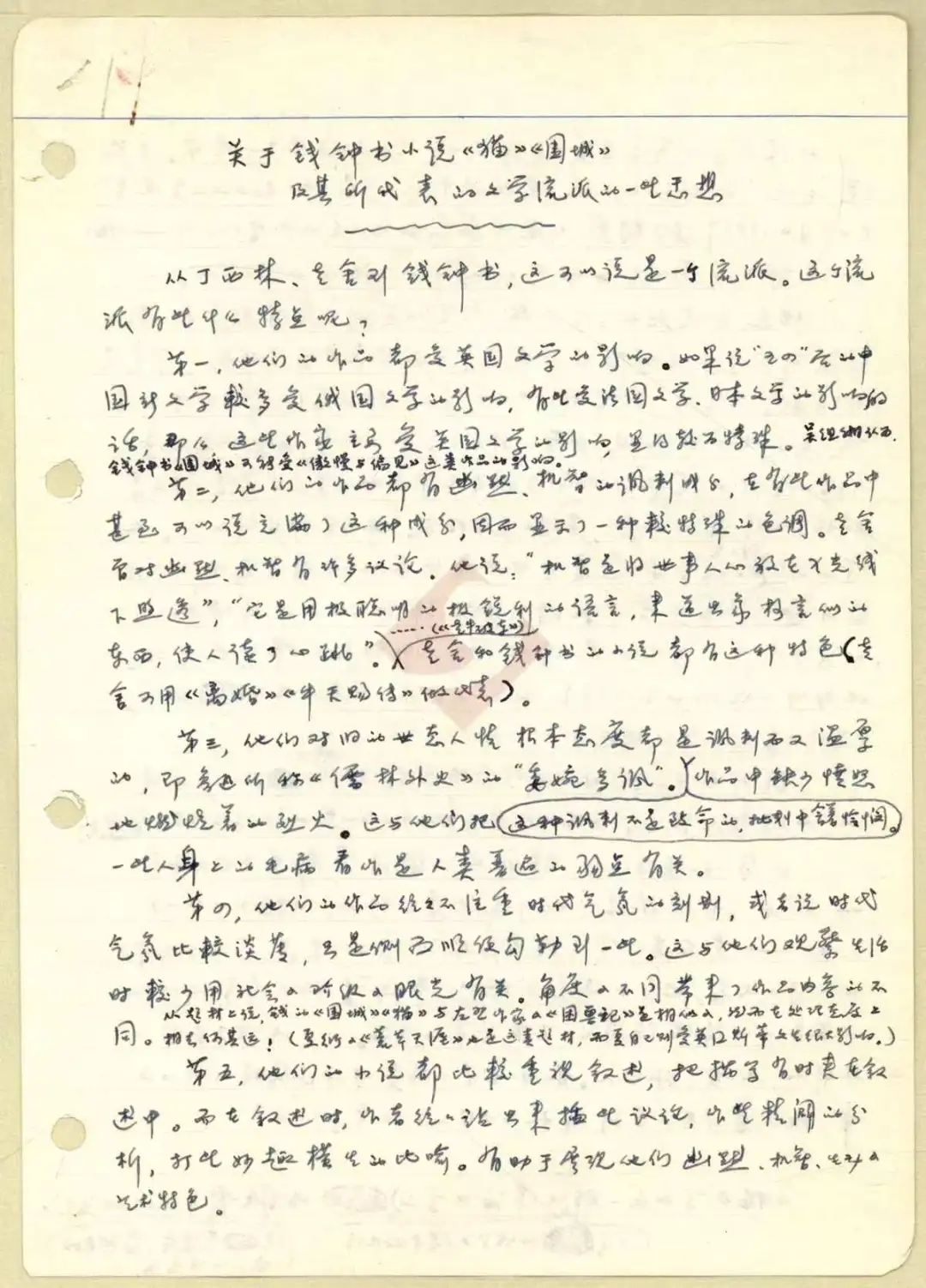

关于钱钟书小说《猫》《围城》及其所代表的文学流派的一些感想

严家炎著,陈艳整理

从丁西林、老舍到钱钟书,这可以说是一个流派。这个流派有些什么特点呢?

第一,他们的作品都受英国文学的影响。如果说“五四”后的中国新文学较多受俄国文学的影响,有些受法国文学、日本文学的影响的话,那么,这些作家主要受英国文学的影响,显得较为特殊。吴组缃认为,钱钟书《围城》可能受《傲慢与偏见》这类作品的影响。

第二,他们的作品都有幽默、机智的讽刺成分,在有些作品中甚至可以说充满了这种成分,因而显示了一种较特殊的色调。老舍曾对幽默、机智有许多议论。他说:“机智是将世事人心放在X光线下照透”,“它是用极聪明的极锐利的语言,来道出象格言似的东西,使人读了心跳……”(《老牛破车》)老舍和钱钟书的小说都有这种特色(老舍可用《离婚》《牛天赐传》做代表)。

第三,他们对旧的世态人情根本态度都是讽刺而又温厚的,即鲁迅所称《儒林外史》的“委婉多讽”。这种讽刺不是致命的,批判中含着怜悯。作品中缺少愤怒地燃烧着的烈火。这与他们把一些人身上的毛病看作是人类普遍的弱点有关。

第四,他们的作品往往不注重时代气氛的刻划,或者说时代气氛比较淡薄,只是侧面顺便勾勒到一些。这与他们观察生活时较少用社会的阶级的眼光有关。角度的不同带来了作品内容的不同。从题材上说,钱的《围城》《猫》与左翼作家的《困兽记》是相似的,然而在处理态度上相去何其远!(夏衍的《荒(芳)草天涯》也是这类题材,而夏自己则受英国斯蒂文生很大影响。)

第五,他们的小说都比较重视叙述,把描写有时夹在叙述中。而在叙述时,作者统统站出来插些议论,作些精辟的分析,打些妙趣横生的比喻。有助于展现他们幽默、机智、生动的艺术特色。

从流派这个角度来看,钱钟书的小说就不是孤立的现象。吴福辉所说“钱钟书的小说,在现代中国几乎是独一无二的文学现象”(《十月》1981年第5期载:《现代病态知识社会的机智讽刺——<猫>和钱钟书小说艺术的独特性》),这个说法不很确切。

但是,应该承认:丁西林、老舍从英国文学里接受来的影响,到钱钟书手里才发挥成为特长。丁西林是业余写戏剧的,毕竟受到限制。老舍到《骆驼祥子》以后,走上了朝现实主义深度发展的道路,并未把这种幽默、机智的特色充分加以发展;而且他表现市民生活的题材和情趣,也限制了他去运用这种从英国文学来的主要是知识分子情调的幽默,显得不完全相合。而钱钟书则不同。他写的正是他所熟悉的中上层知识分子,这类题材内容用这种风格去表现,可以说最为合适和谐。加上钱钟书个人的渊博知识和富于才情,于是如鱼得水,把这种特色发挥到最高处。他那种知识分子的书面语言,同自己要表现的内容也极为协调。(吴福辉对此有所论述)

钱钟书写人物时的心理分析达到了相当精细微妙的境地,也颇受人注目。有些心理分析把人物内心丑的一面写得相当入骨深刻。

还有一点值得注意:钱钟书和林语堂都受英国文学影响,然而,钱对林语堂似乎是很看不起的。《猫》中的一个人物——袁友春,实在颇有点林语堂的味道:“他认为中国旧文明的代表,就是小玩意、小聪明、帮闲凑趣的清客,所以他的宗旨……提倡陈眉公、王百谷等的小品。……他哄了本国的外行人,也哄了外国人。最近发表了许多讲中国民族心理的文章,把人类公共的本能都认为中国人的特质。……”

《猫》写的是一群上层知识分子(其中好几位出洋留过学的)。作者借李建侯、爱默夫妇家的一次茶会,暴露了他们这些“名流”的形形色色的丑态,场面和对话写得相当生动。他们实际上是一批形形色色的骗子。(但其中的陈侠君,作者似乎并不认为他多么坏,让他具有正面人物的某些特质。)当然,作者更通过李建侯、爱默这对夫妇,揭示了上层知识分子心灵的空虚和道德上的堕落。然而,在揭露堕落方面,往往作者从轻发落。

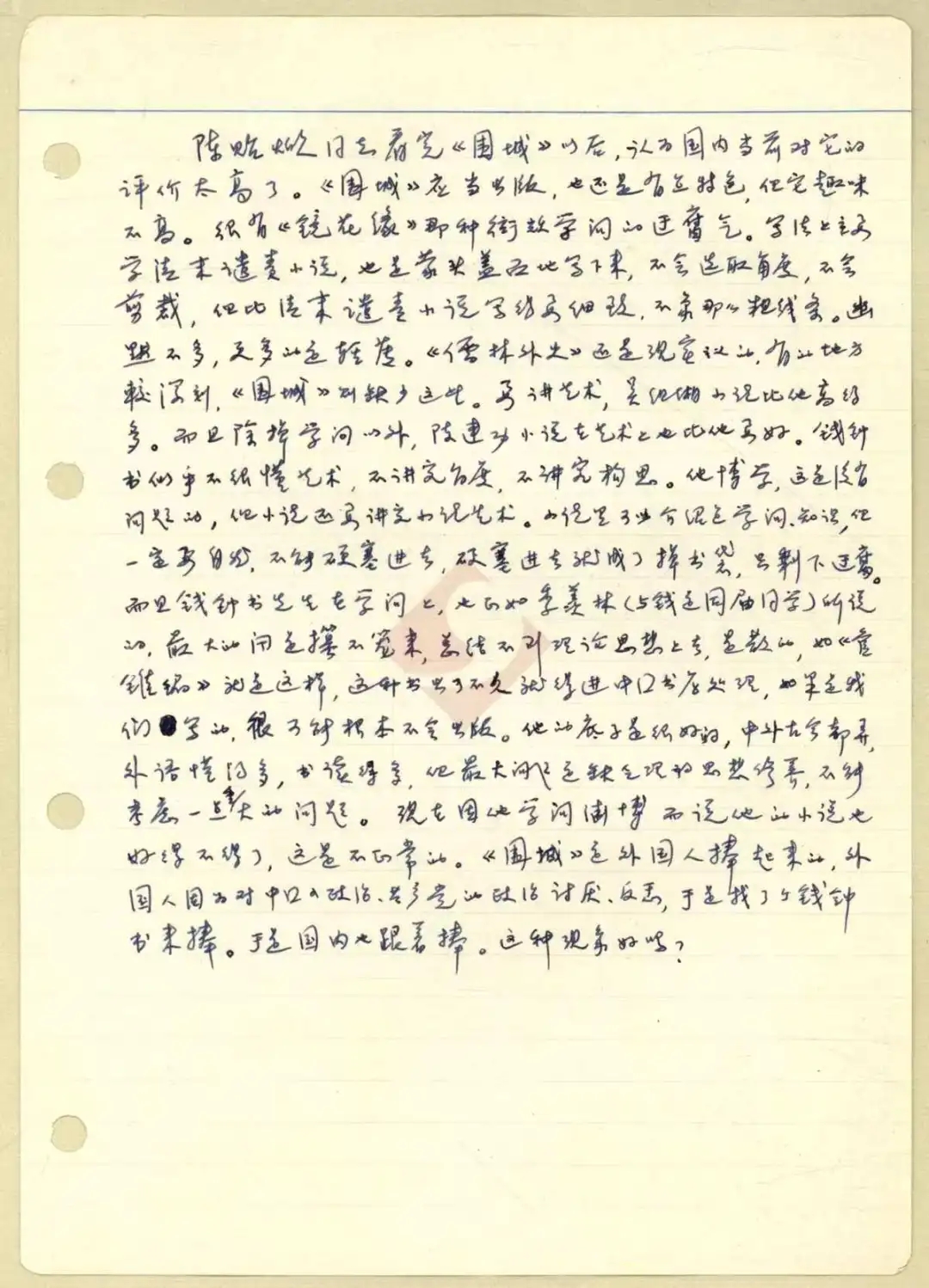

陈贻焮同志看完《围城》后,认为国内当前对它的评价太高了。《围城》应当出版,也还是有点特色,但它趣味不高。很有《镜花缘》那种炫耀学问的迂腐气。写法上主要学清末谴责小说,也是蒙头盖脸地写下来,不会选取角度,不会剪裁,但比清末谴责小说写得要细致,不象那么粗线条。幽默不多,更多的是轻薄。《儒林外史》还是现实主义的,有的地方较深刻,《围城》则缺少这些。要讲艺术,吴组缃小说比他高得多。而且除掉学问以外,陈建功小说在艺术上也比他要好。钱钟书似乎不很懂艺术,不讲究角度,不讲究构思。他博学,这是没有问题的,但小说还要讲究小说艺术。小说是可以介绍点学问、知识,但一定要自然,不能硬塞进去,硬塞进去就成了掉书袋,只剩下迂腐。而且钱钟书先生在学问上,也正如季羡林(与钱是同届同学)所说的,最大的问题是攥不笼(拢)来,总结不到理论思想上去,是散的,如《管锥编》就是这样,这种书出了不久就得进中国书店处理,如果是我们写的,很可能根本不会出版。他的底子是很好的,中外古今都弄,外语懂得多,书读得好,他最大问题是缺乏理论思想修养,不能考虑一点重大的问题。现在因他学问渊博而说他的小说也好得不得了,这是不正常的。《围城》是外国人捧起来的,外国人因为对中国的政治、共产党的政治讨厌、反感,于是找了个钱钟书来捧。于是国内也跟着捧。这种现象好吗?

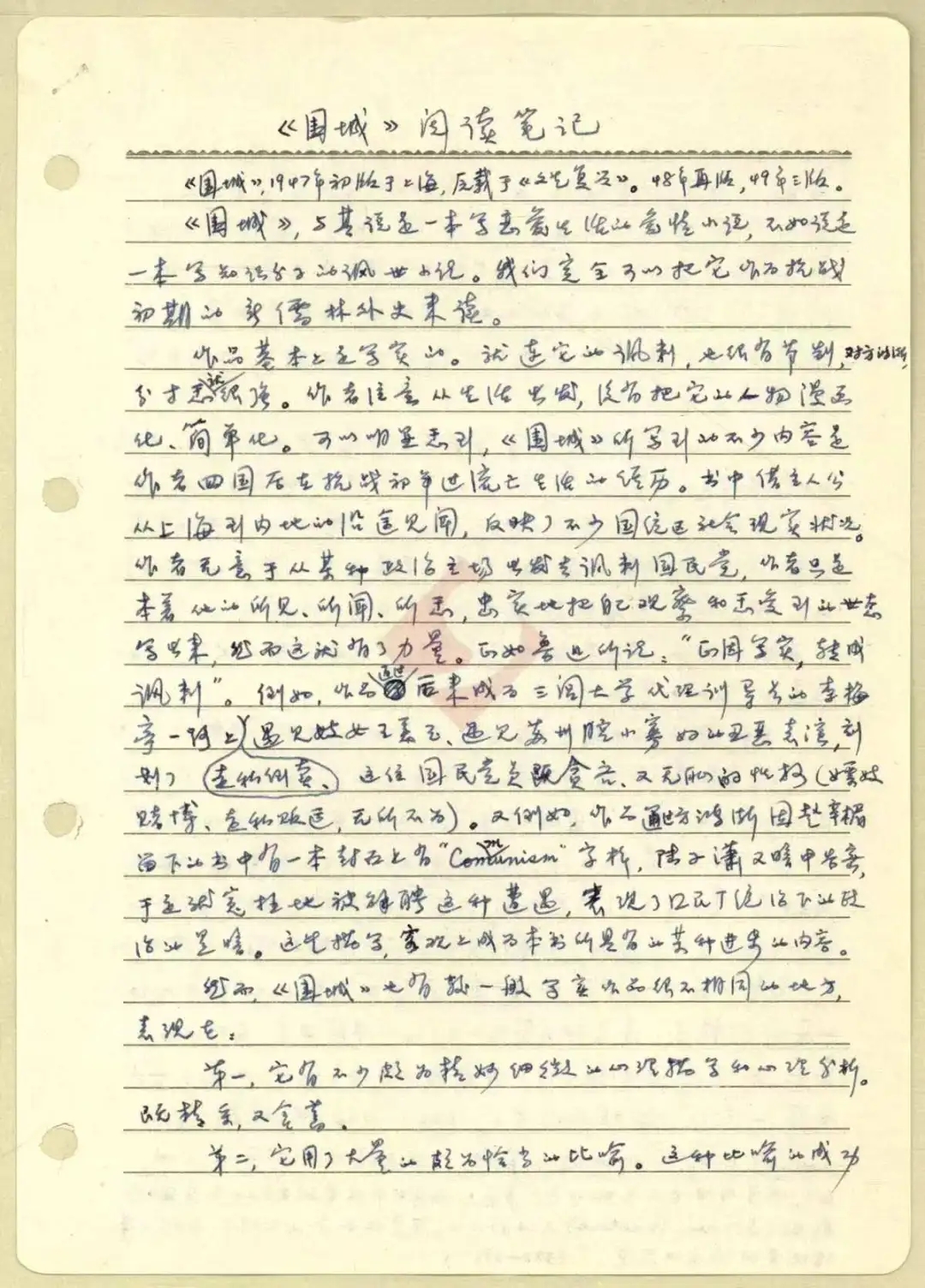

《围城》阅读笔记

《围城》,1947年初版于上海,原载于《文艺复兴》。48年再版,49年三版。

《围城》,与其说是一本写恋爱生活的爱情小说,不如说是一本写知识分子的讽世小说。我们完全可以把它作为抗战初期的新儒林外史来读。

作品基本上是写实的。就连它的讽刺,也很有节制,对方鸿渐,分寸感就很强。作者注意从生活出发,没有把它的人物漫画化、简单化。可以明显感到,《围城》所写到的不少内容是作者回国后在抗战初年过流亡生活的经历。书中借主人公从上海到内地的沿途见闻,反映了不少国统区社会现实状况。作者无意于从某种政治立场出发去讽刺国民党,作者只是本着他的所见、所闻、所感,忠实地把自己观察和感受到的世态写出来,然而这就有了力量。正如鲁迅所说:“正因写实,转成讽刺。”例如,作者通过后来成为三闾大学代理训导长的李梅亭一路上走私倒卖、遇见妓女王美玉、遇见苏州腔小寡妇的丑恶表演,刻划了这位国民党员既贪吝、又无耻的性格(嫖妓赌博、走私贩运,无所不为)。又例如,作者通过方鸿渐因赵辛楣留下的书中有一本封面上有“Communism”字样,陆子潇又暗中告密,于是就冤枉地被解聘这种遭遇,表现了国民党统治下的政治的黑暗。这些描写,客观上成为本书所具有的某种进步的内容。

然而,《围城》也有较一般写实作品很不相同的地方,表现在:

第一,它有不少颇为精妙细微的心理描写和心理分析。既精彩,又含蓄。

第二,它用了大量的颇为恰当的比喻。这种比喻的成功应用,与作者渊博的知识、学问有关,也与作者所受的英国文学的影响有关,突出地显示了作者幽默、机智、寓沉痛于诙谐的个人风格。(12页上:“这事也许是中国自有外交或订商约以来唯一的胜利。”)当然,这方面有时也不完全成功。当作者为要炫耀学问、知识的渊博而故意引经据典时,就给人“教授小说”的味道。

第三,它的笔调、语言有明显的中国古典小说如《镜花缘》《儒林外史》一类味道,但它的写法、结构则较多吸收了欧洲近代小说特别是英国小说的长处。《儒林外史》缺少完整结构,只是连环套,《围城》有从头至尾完整的故事和贯穿下来的人物。而且前后照应颇为周密,开头出现或提到的一些不显眼的细节,到后来都成了很有意义、很起作用的伏笔。(如王美玉、苏州小寡妇之于李梅亭)

关于《围城》书中精彩处或有意义处,我已在行边用小圆点做了记号(·)。

据夏志清说,钱钟书受到一些英国作家的影响。夏在《中国现代小说史》中说:“《围城》是中国近代文学中最有趣和最用心经营的小说,可能亦是最伟大的一部。作为讽刺文学,它令人想起像《儒林外史》哪一类的著名中国古典小说;但它比它们优胜,因为它有统一的结构和更丰富的喜剧性。和牵涉众多人物而结构松懈的《儒林外史》有别,《围城》是一篇称得上是‘浪荡汉’(picaresque hero)的喜剧旅程录。善良但不实际的主人公从外国回来,在战争首年留在上海,长途跋涉跑入内地后再转回上海。途中他遇上各式各样的傻瓜、骗徒及伪君子,但他不似汤姆·琼斯(Tom Jones)那样胜利地渡过灾难,作为美德战胜邪恶的证明。反之,他变成失望及失败的人。事实上他在书中很早就失去他苏菲亚·华斯顿(Sophia Western)式的好女子。后来他和另一女子结合,而她只带给他更形孤立的感觉。”(380—381页)

夏志清对《围城》中的人物分析得有时颇为中肯。如对方鸿渐,夏氏认为:“他是一个善良和聪明的人,但正如他后来自己领悟到,亦是一个毫无勇气的懦夫。他明白自己和别人的关系,但他不能在坏处境中脱身,一来太懒,二来害怕因此伤害别人。还在念大学时,他在父亲遯翁的坚持下和一个同乡女子订下婚约。虽然他对那女子缺乏认识,但对婚约略示反对后即表同意。幸而那少女不久就死去,而她父亲为了纪念独生爱女,就将准备作为嫁妆的款项供他出洋深造。方鸿渐无意去争取学位,他觉得需要买个假衔头来满足父亲及已故未婚妻的父亲的期望。尽管为迎合他人做了自觉耻辱的事,他实在也是书中好写骗子中的一员。他怯懦的性质一直贯注全书。”对孙柔嘉,夏氏引用了作者关于她外貌的描写后说:“钱钟书这样介绍他小说的女主人公,她无疑是现代中国小说中最细致的一个女性造象。柔嘉是中国文化的典型产品,刚上场她看来羞缩沉默,日子久后就露出专横的意志和多疑善妒的敏感;这是中国妇女为应付一辈子陷身家庭纠纷与苦难所培养出来的特性。”

夏志清还说:“钱钟书不像狄更斯那样,要求读者去纵溺这些角色的缺点,他亦不爱用古典讽刺文学的说教口吻。他知道得很清楚,愚昧和自私在任何情况下都会存在,而讽刺家的职务,就是透过高度的智慧和素养去把这些众生相刻划出来。除了李梅亭这一眼被人看穿的守财奴及学术骗子,不值花费那么多笔墨去描写外,差不多所有小说中的讽刺写照都非常令人发噱。”

夏氏接着说:“除了讽刺外,《围城》亦有‘浪荡汉小说’的风险味道。在这方面它和十八世纪英国小说的相类似殊非意外。正如二百年前从伦敦或巴斯(Bath)出发的英国士绅那样,在战时,很多有教养的中国人首次启程回内地时,亦在路上及旅店中遭逢同样的狼狈、劳苦及灾难。在所有战时和战后的小说中,《围城》最能捕捉到旅途的喜趣和苦难。”夏氏举了鸿渐诸人在旅店中看风肉上爬蛆一段描写作例子。

夏氏竟然把《围城》最后一章全抄引了出来。然后说:“钱钟书是非常优秀的文体家。引文里虽然见不到常在他喜剧场面里出现的精彩警句和双关语,但我们在在可以注意到,他对细节的交代,毫不含糊;对意象的经营,更见匠心。钱钟书尤其是个编造明喻的能手,引文中即有好几个适当和精确的例证。正象每一个不以平铺直叙的文体为满足的小说家一样,钱钟书也善用象征事物,在选择细节时不单为适合情节内容:他希望通过这些细节,间接地去评论整个故事情节的道德面。因此,正如《包法利夫人》中盲眼的叫化子是爱玛的象征一样,带着一篮粗拙玩具在窥探外国饼店橱窗的老头子,无疑是主角命运的象征。而钱钟书用以终结故事的那个怪钟,亦带着它全部的有意讽刺,在读者的脑海里留下了印象。”

从丁西林、陈西滢、老舍、凌叔华、徐志摩一直到钱钟书,都是受英国文学影响的作家。他们一脉相承,从最初较肤浅,发展到后来较深沉。

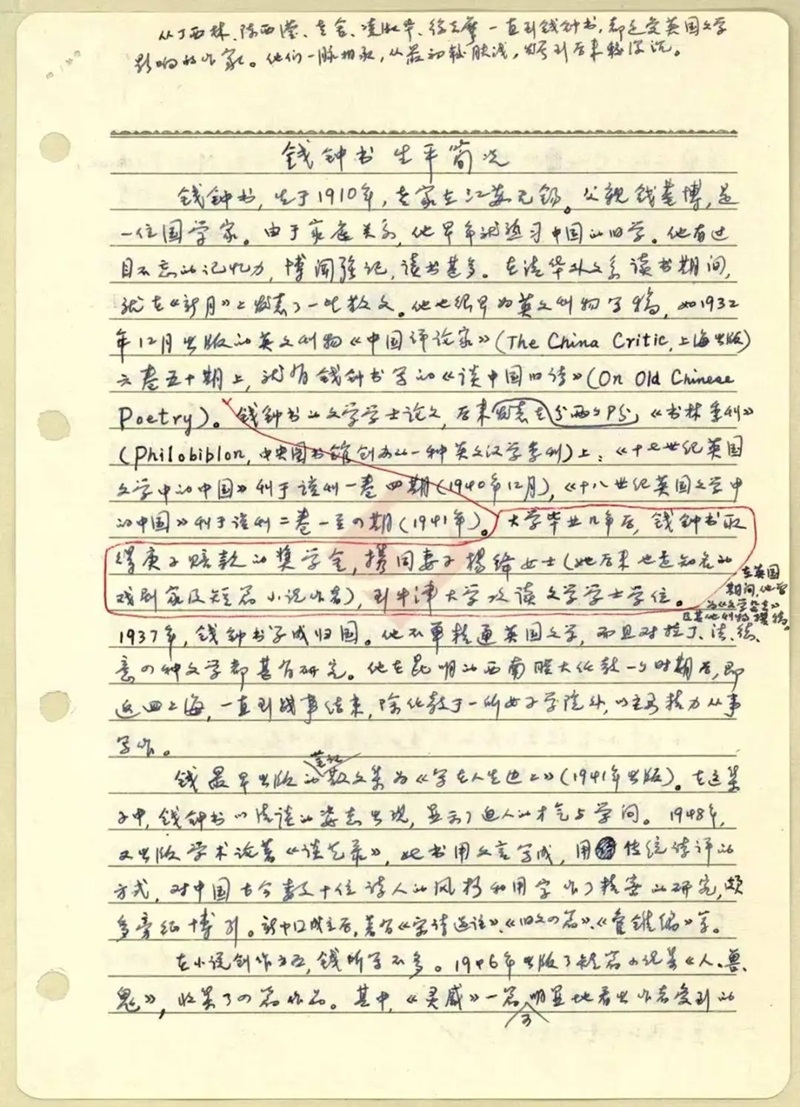

钱钟书生平简况

钱钟书,生于1910年,老家在江苏无锡。父亲钱基博,是一位国学家。由于家庭关系,他早年就熟习中国的旧学。他有过目不忘的记忆力,博闻强记,读书甚多。在清华外文系读书期间,就在《新月》上发表了一些散文。他也很早为英文刊物写稿,如1932年12月出版的英文刊物《中国评论家》(The China Critic,上海出版)六卷五十期上,就有钱钟书写的《谈中国旧诗》(On Old Chinese Poetry)。大学毕业几年后,钱钟书取得庚子赔款的奖学金,携同妻子杨绛女士(她后来也是知名的戏剧家及短篇小说作者),到牛津大学攻读文学学士学位。钱钟书的文学学士论文,后来分两个部分发表在《书林季刊》(Philobiblon,中央图书馆创办的一种英文汉学季刊)上:《十七世纪英国文学中的中国》刊于该刊一卷四期(1940年12月),《十八世纪英国文学中的中国》刊于该刊二卷一至四期(1941年)。在英国期间,他曾为《文学杂志》及其他刊物撰稿。1937年,钱钟书学成归国。他不单精通英国文学,而且对拉丁、法、德、意四种文学都甚有研究,他在昆明的西南联大任教一个时期后,即返回上海,一直到战事结束,除任教于一所女子学院外,以主要精力从事写作。

钱最早出版的笔记散文集为《写在人生边上》(1941年出版)。在这集子中,钱钟书以清谈的姿态出现,显示了迫人的才气与学问。1948年,又出版学术论著《谈艺录》,此书用文言写成,用传统诗评的方式,对中国古今数十位诗人的风格和用字作了精密的研究,颇多旁征博引。新中国成立后,著有《宋诗选注》《旧文四篇》《管锥编》等。

在小说创作方面,钱所写不多。1946年出版了短篇小说集《人·兽·鬼》,收集了四篇作品。其中,《灵感》一篇可明显地看出作者受到的英国作品的影响,如:特莱顿的《麦克·佛莱克诺》(Mac Flecknoe),蒲伯的《愚人史诗》(The Dunciad),拜伦的《审判的幻景》(The Vision of Judgment)。作品主人公是个声名很响的作家,其实却是个笨蛋,在竞争亟欲染指的诺贝尔文学奖金失败后突然生病。他卧病在床,心中气愤难平,病榻前围满一群泪汪汪的崇拜者。作家断气时,灵魂纯因自己著作的过重而摔落地府。一群冤鬼前来索命:“我们向你要命。你在书里写得我们又呆又死,全无生气;一言一动都像傀儡,称不得活泼泼的人物。你写了我们,没给我们生命,所以你该偿。”判官于是审判:罚作家去做一位青年作者作品中的不死不活的主人公,这位青年作者三年来一直在等候灵感去撰写“一部破天荒的综合体创作,用语录体小品文的句法,新诗的韵节和格式,写出分五幕十景的小说”。钱钟书在这篇作品中,尽情讽刺了文学界的堕落现象。夏志清认为:钱钟书“像特莱顿、蒲伯和拜伦一样,在故事中他对充塞当代文坛及树立批判标准的愚昧文人显露出一种表示贵族气骨的轻蔑”。

《猫》一篇讽刺一个教授家庭。心理描写有一定成就。

《纪念》一篇被夏志清认为:“是《人·兽·鬼》中最好的故事,里面完全避开对当时人事的讽刺而更清楚显露作者刻划心理之微妙。作为一个研究诱奸与通奸的故事看,《纪念》的笔法含蓄有力,堪同法国作家贡斯党(Benjamin Constant)的中篇名著《阿道夫》相比。”

《上帝之梦》一篇,夏志清认为是“有阿诺托尔·法朗士(Anatole France)风格的轻浮寓言”。

关于钱氏生平,还可参考:《明报月刊》1976年8月号上麦炳坤的《钱钟书的生平和著述》,《中国时报》《人间》副刊1979年6月16—17日上夏志清的《重会钱钟书纪实》。