金宇澄谈《回望》:关于父亲,能写的就这些

来源:澎湃新闻 | 丁雄飞 金宇澄 2017年01月09日07:37

[摘要]大时代变更,在他们那时候说,就是“洗涤”,从观念到内心,由内到外的置换,个人作用在那时代降到了最低点,强调集体重要升到了最高。

《回望》是金宇澄自《繁花》(获第九届茅盾文学奖)之后的第一本书。翻开它,跃然于纸上的,是他年轻的父亲——上海“沦陷”期间的中共情报人员、他年轻的母亲——爱好文学的复旦大学进步学生,以及他们——“破落地主家庭和资本家”的结合。解放后,金宇澄的父母进入上海市总工会,吃上了“公家饭”,干革命,促生产,化矛盾,但却因为金父是“潘案”成员,金母成了“天下最不幸的人”。晚年,当一切已归平静,金父“已无法再一次寻找他年轻时代的神秘未来,只能在放大镜下,观看密密麻麻的过去”。

《回望》也是一本对写作高度自觉的书。金宇澄说,“一旦看清了某些细部,周遭就更是白雾浑茫”,因为“人只归于自己,甚至看不清自己”。

金宇澄(澎湃新闻 刘筝绘)

澎湃新闻:为什么《繁花》之后您的第一本新作是一部关于父母的书?我们很容易就注意到,大体上,《繁花》开始的地方是《回望》即将结束的地方,这两本书合起来跨越了整个二十世纪。您在写作时是否考虑到这个内在的理路?

金宇澄:2013年《繁花》单行本出版,几个月后父亲去世是《回望》的写作原因吧。他在的时候,基本不会谈自己的事,也绝不允许我写他,等他走了,才接触到他更多的材料。其实,这本书稿的时间是拉得很长的,第一章《一切已归平静》最早是发在二十年前的《上海文学》,人名用“我伯父、伯母”,都是他绝不允许写的原因,只是凭我得到的印象信息写的,发表后当然他也看不到。到他去世了,我想到了这个非虚构的旧文,略做了修改,主要是把人名恢复到“我父亲、母亲”,发在2014年的《生活月刊》,做一个纪念吧,然后是李小林老师读到了,非常认真地找我谈话,希望我为《收获》的栏目“说吧,记忆”写一写,“你父亲一定有东西写的,再长也没关系”。因此次一年,我开始看父亲留下的材料,这时候,我也在整理母亲的一个口述,原是准备为她单做一本书的,因为她照片特别多,影像变化丰富,等到写父亲的一章、就是四万字的《火鸟》在《收获》发表,我才决定把这三部分合在一起,尽量做成一个整体的书稿,等于是我走了很长的路,才知道这种人生或者写作的曲折,回头去看,第一章就像引子一样,先做一种概括,然后,父母各表一章,这个阶段,我接触到他们更多的材料,因此成书的这两章,口吻和文体虽然不同,其实也有内在的联系和呼应。至于它和《繁花》的关系,可以说《繁花》其中经常思考父辈的那些段落,也就是《回望》的伏笔吧,其中写的一节,双目失明的黎老师自述了她的一生,五千字,写的就是“尴尬”的地下人员的一生,我记得那天下午,写完后我站了起来在房间里打转,我知道这部小说成了,黎这一节,她是《繁花》中最灵魂性的人物,也因此说,这两本书讨论的范围,是没有先后的,同样牵扯到了更上一代甚至太平天国的时代,动用很多的视角和内容。

澎湃新闻:您的父亲曾是上海“沦陷”期间的中共情报人员,坐过日本人的牢,解放后又受潘汉年案波及。但是您在书中并没有讲到他当年搜集了哪些情报,是他从来没有向您透露,还是您有意不写出来?

金宇澄:他们这一行的规矩,最明显的特征就是,从来不谈自己的事,也许因为作用不一样了,地下工作的重要性不一样了,包括潘案的重大震荡。我写的父亲,开初完全是被他和马希仁的信件打动了,他们是青年时代的朋友,却直到垂垂老矣,才互相透了点底,说了当年在干什么,在做什么事,是怎样被抓的,那时代已经过去了很多年,已经没有时效了,大家都已经老到无法见面,才可以说一说,在还可以写的时候,写一点出来,留了下来。我想也许除了马,他不会说更多,马去世后,如果家人没把这些信件退回我家,保存下来,那么这些生动画面就烂在肚子里了,而更多的内容,包括做了更具体的什么,都会这样消失的,因为没有留下材料,我完全是按材料来写的,从收进1985年吴成方的谈话可以看到,吴老提供的当年地下人员名单,说到一句:我们这“一拖人”,中央都没有具体名单。可以想见,当时情况下的状态,包括中西功、太平洋战争爆发这样重大的情报判断,都那么模糊不确。我父亲多次说,他在1949年差一点被派去台湾。他就这样一句话,当时怎么个细节,怎样的任务和安排,当时我毫无写的欲望,没有问,问了也应该是不答的,他甚至没和母亲说过,因此在书里,我只能写这么一句。

父亲,上海,1951年。

澎湃新闻:关于您父亲假胞兄死亡,书中提供了两个不同的说法。而关于佐尔格等人,您也提供了若干不同的评价。您能谈谈这个问题吗?

金宇澄:我完成的只是一种对照,我只能这样做了,等于素描稿是有很多线条叠影的,或许更生动,却是没办法光鲜的,我一直不喜欢所谓“塑造”,而且交叠也产生一种真实,另外是依据他的记忆、材料,看到和听到的,就这样列出来,大量的内容,更大量空白,因为难以考据。这些空白,就等于当时逮捕我父亲的干部讲的话:你究竟是怎样的表现,我们又不能向日本人调查。应该说,大量细节,都是不存在纸上的,我们一般的表演里也可以看到,很多事他们都是烧掉文字,默记在心,所以,心最广大,也最狭小,目前我只能就这样列出来,形成不少的差异,出现更多的悬念,和我一直喜欢静观的性格也有点关系,我只能列出来,怎么可以解释议论这些我自己不懂的事?我只知道这样做也是阅读的一种动力,只能这样做。

澎湃新闻:在您的书中,不仅您父亲后来遭到审查,您还提到与父亲有过接触的为国军所害的抗日者俞清志、后患精神分裂症自杀的中共情报人员关露,是否身处各种漩涡的这一代人,特别是地下情报人员,注定会有悲剧的“运命”?

金宇澄:肯定如此。尤其是各种规矩,包括被捕后各国对谍报人员的要求也不一样,据说日共是允许二十四小时后可以招供。处在上海当年的情况,其复杂程度是难以想象,毫无诗意的,我在《繁花》里写到阿宝爸爸说:“身份到底是赤俄,还是白俄,苏格兰亲日分子,长住法国,又是德国间谍,混到上海,又做了日本间谍……”充分说明这种复杂性,和一般想象中的谍战游戏文章或者文艺谍战主题,是很不同的,或是根本无法理解的,待到一切恢复平静,我们如何看待?

澎湃新闻:我们也注意到,在您母亲的自叙中,作为资产阶级小姐的她,在1949年前有“无所适从之感”、“并不真正快乐”,而唯有当她离开上海,才能“改造思想”,甚至在您父亲被审查时,她在日记中历数了建国初的成就,然后写道:“我个人这些痛苦又算得了什么。”您怎么看您父母那代人的个人命运与时代的关系?

金宇澄:就等于我们现在时代五〇后、六〇后、七〇、八〇、九〇后那样,每个十年好像都不一样,都有变化,都带着他们的烙印,因此过去他们的这一代人同样带有时代烙印,只不过通常的历史书翻一页就是几百年,过去都是浑浊一块,而把我们现在时分得很清楚,了解很细致,都是因为,我们活在现在,我们死了,就暗了下来,同样就没有五〇后、六〇后、七〇、八〇、九〇后那样,一百年一页,很快翻过去。现在我们很不知道过去的他们,同样是一个十年一个十年那么变化过来的,人和时代一直牢牢粘合在一起,反映的是他们和时代的亲近和疏离,没办法。我母亲的这些内容,代表了当时这阶层的一种思维,时代对人的影响非常大。

母亲

澎湃新闻:《回望》全书以“旧家具店”开篇。在您母亲的自叙里,也有关于器物的枚举和描写:银器、食物、服饰、杂志、电影。此外,还涉及大量的上海地理空间:公园、商店、餐馆、咖啡馆、电影院、公交车路线、新旧路名(书末附有您父母在上海活动的地图)。您对器物,尤其是对地理位置精确性的把握在中国作家中独树一帜,您能谈谈在《回望》中坚持这一做法的考虑吗?

金宇澄:我一直是把作家的作用看得很低的,因为都是平凡人,知道的范围都是窄的,因此个人只要把最熟悉的内容写出来,就可以了,意义在这里,不能自己拔高到智者位置,就等于这个世界、这座上海是亚马逊热带雨林,个人怎么可以看透这座雨林?除了上帝,就是卫星也看不透,何况人,只要把你在雨林里立足的几个平米写清楚,就可以了,怎么可以解释整座森林的生物和动物,尤其戒除那种表述欲望,特别当下这几十年,读者水平大大提高,作者真不能把他们看成八十年代老读者,他们已是中国历史上最有见地、最开阔的读者了,什么花样他们没见过?再跳跃难懂的电影和小说,都看得到,所谓世界大同,读者已升高到了这样的视野,高手如林,作者不需要解释自个不懂的事,写足自己懂的内容就行,等于现在,你肯定讨厌那种详细解释介绍商品的店员,也只有最差的小服装店,才会有过气的中老年店员,给你一一介绍那些廉价的衣服和裤子,你甩也甩不掉,你的世界只需展示,不需介绍,把你知道的细节展示出来,由读者选择就可以了,亦步亦趋跟着读者唠叨,那是十八世纪规矩,那时买东西真需要介绍。这方面作者笨一些、懒一些最好。

澎湃新闻:您父亲的日记、书信的语言在解放前后有明显的变化:比如少了内心活动,多了很多明喻(“像擦了一根火柴似的”、“像吃鱼”、“像黄土般轻柔”、“初夏似的”、“如同下金雨一般”)。您怎么看待这个现象?

金宇澄:大时代变更,在他们那时候说,就是“洗涤”,从观念到内心,由内到外的置换,个人作用在那时代降到了最低点,强调集体重要升到了最高。1949年以前,他个人的经历也证明了,人是多么弱小,因此这种时代变化才顺理成章。

金宇澄(澎湃新闻 刘筝绘)

澎湃新闻:您在《回望》一书里加入了很多引文,包括:您父亲的笔记、历史研究著作、史料如名人日记、互动百科的词条、父亲的照片说明、别人的回忆录、父亲读书的注释、父亲的《申诉报告》、罗兰·巴特的文章、CCTV电视节目的对话、您本人的日记。您在书中说这是“本文的互照样式”。您为什么要采取这种方式?

金宇澄:是避免同质化,即使非虚构,也要文本的不一样。我这样做,显示材料本身“互照”,包括内容丰富性也许更好,就像读者接触到了更多的材料那样。我记得这一段的写作,只觉得是自己读书太少,如果有十倍的相关引文,这个叙述框架都可以承载,多多益善,七嘴八舌,也是更特别的。一般通常的引文做法,用标准的引文标点“:”,然后列出文字,我改为直接插入,很直接地插入篇名、作者名,没人这样做过,直接插进去,像有人直接插话这种效果,像是在引,也像是注,所幸第一次在《收获》排版,取得美编同意,用一般不用的“【”、“[”等等少见符号以示区别。出书阶段,同样也和编辑费劲解释,一是这本书需要这样做,另外是因为没人这么做过。

澎湃新闻:我们注意到,您书中有一些特别有现场感的东西,如“七·七事变”时空无一人的军训操场,强盗进村时的各种动静,这些是基于文献材料(如您父亲的日记等),还是您的想象?进而想请教的是,《回望》里有虚构的成分吗?如果有,有多少?

金宇澄:这稿子所有现场都是非虚构,我从材料、笔记或言论中得到,不做虚构,我遗憾的只是不能再表现更多。我们都知道非虚构往往更精彩,如果材料生动的话,另外也接到刚才我提到的问题,这几年我越来越觉得叙事的某种虚假,无论是虚构或非虚构,往往更个人或者更精彩的部分,会因为某种原因,作者只能搁置。《繁花》有三分之二是实在不能写的,《回望》也同样。以前我一直以为,文学能够表现最丰富的内容,现在知道是有保留的,甚至是缺失的,对于作者,应该都有所保留,这也是为什么加缪或张爱玲希望烧掉遗稿,或其他更是个人的精彩文字。我知道最丰富的内容、细节,往往是烂在肚子里的。

父母合影,1948年。

1950年国庆后拍的新式婚照,乔士照相馆摄。

澎湃新闻:您在书中展现了父母的阅读史。虽然父亲的阅读总是“与时代同步”——读“进步作家、左倾文艺书”,读马克思主义经典著作,但他也读《论语》《孟子》和老庄,研究杜甫,甚至还读《圣经》。您母亲更是个“弃医从文”的典型,因为喜欢文学走向了左翼,和同样爱好文学的您父亲走到了一起。您父母的阅读史对您造成了怎样的影响?

金宇澄:就是读书的习惯,“文革”时我可以读到家里抄剩的一整套民国版《鲁迅全集》,那感觉很安全,时间很漫长。

澎湃新闻:最后一个问题,您在书中透露您父亲一度对您的写作感到“忧心忡忡”,他是在2013年6月底去世的,而《繁花》出版于2013年3月。他应该看过《繁花》,他有什么评价?

金宇澄:书中提到的忧心忡忡,是八十年代,晚年那个阶段,他已经病重,他只在这部小说里改出一些错字,没有评论。这一段时间里,他已经不看新闻不看报纸,每周六我去看他,都是坐在电视机前看拳击比赛,除此就是听评弹,我侄女给他下载了不少评弹录音。

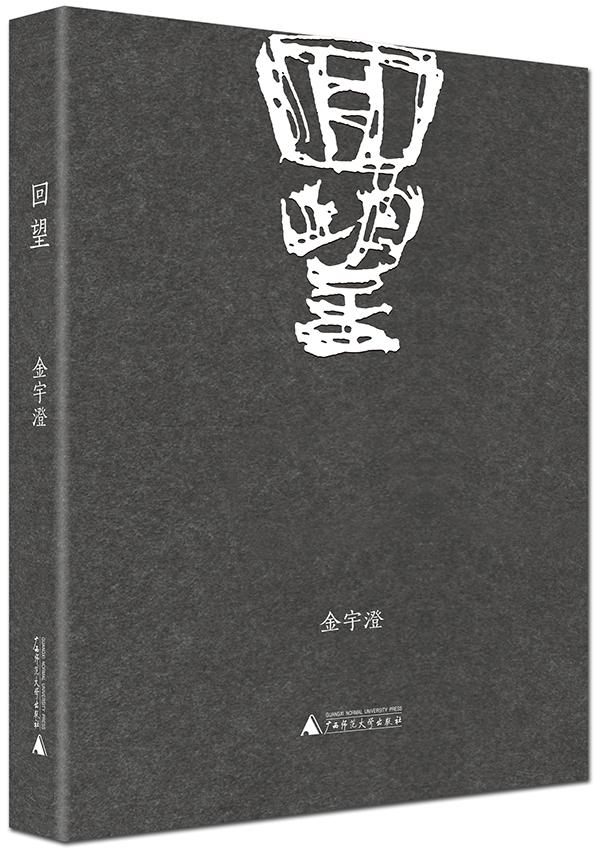

《回望》,金宇澄 著,广西师范大学出版社,2017.1