回望金宇澄:一切归于平静

来源:新京报 | 2017年01月18日08:00

历史,如同一块厚重的黑天鹅绒帷幔,可以掩盖任何声音和细节。当我们回望,或许可以于白茫茫的历史迷雾中,打捞属于个体的灵魂撞击的细节,那些悲欣交集的时刻,再宽广的历史幕布也无法掩盖。

小说界“潜伏者”金宇澄,写完红得发紫的小说《繁花》,已经无法继续潜伏。此时此刻,他转身扎进非虚构的视界,讲起了父亲母亲的故事。2016年末,他切换三种叙事角度,用上特别的传记方法,写下《回望》。于大量的书信、日记和照片的材料堆砌中,金宇澄走进了时光深处,远看父母辈如何应对他们的时代,经历血与牺牲,接受错综复杂的境遇和历史宿命,从青春直到晚年,从前神采飞扬,遭遇困厄,直至平静。

回望往事,对金宇澄来说,是为脆弱的记忆留存样本。2013年,父亲去世。《回望》关乎父亲和母亲的记忆,因他们勇敢投身于历史激流中,他们的记忆也就成为历史本身。江南古镇,百年老宅,革命父母,特定历史时期社会发展的缩影在口述历史和旁白中定格。父亲的江南旧族在上个世纪初的新旧社会转型中败落,母亲的城市新兴家族在20世纪30年代城市工商业发展中繁荣,但这一切终究抵不过那革命的浪潮,两人被历史大浪簇拥着,加入革命阵营。

做了30年杂志编辑,性格又是“不响”,这三年来,金宇澄却因写《繁花》而名震小说界。他曾在《繁花》里循着旧式话本车辙,重温一首“鸳鸯蝴蝶梦”,调子却仍是“花无百日红”的平静之哀。人对世界的观感,想必和他的经历相互映照。出生江南旧族,浮沉人世,老父因潘杨案受牵连,金宇澄上山下乡,从东北极寒地兜转至上海弄堂,盛极过,也衰极过,繁花易败,金宇澄对人生的悲凉感,竟有和曹雪芹相似之意。

《繁花》旖旎之后,金宇澄觉出文学的无力,“最好的东西都是烂在肚子里的”,于是《回望》里,他只想用材料本身说话,把“心理层面的幽冥”舍弃干净,记录一个化名为“维德”的江南古镇男子的挣扎一生,以及一个叫姚云的上海姑娘在时代飘摇中如何紧攥生活的绳索。

《回望》建立在书信材料和母亲口述的基础上,对往事的回忆随时间远去而和材料本身无法严丝合缝地对接,金宇澄保留局部不一致的痕迹,留下强烈的在场感,在他看来,这是一种“寻找”记忆的姿态。真诚的《回望》,和《繁花》是完全不同的写作世界。这些年现象级的非虚构写作热潮,既有梁鸿的梁庄系列,也有张新颖《沈从文的后半生》,但《回望》的出现,也许提供了一种全新的叙述方式。看似父母辈的家族回忆录,内里却藏着大历史褶皱处的小人物悲喜。这悲喜的质感,平静到寡淡,它甚至要随风而逝,所以回望是有意义的。

一声不响地,金宇澄把父母的回望之旅定格在1965年,母亲口述:“海风刺骨,寒气逼人,我们将面临一场更大的风暴,经历人生中更为惊心动魄的磨难”,为什么不再继续?老金说此后国人有太多共同经验,万语千言,时间不过如风。

所幸,现在我们翻开《回望》,看见89岁的母亲端坐椅中,神色平静安详。风暴过后,我们的父亲母亲,他们还活着。

□新京报记者 柏琳

金宇澄 在平静中,爱以闲谈消永昼

金宇澄,生于上海,祖籍江苏黎里,《上海文学》执行主编。

《回望》 作者:金宇澄 版本:广西师范大学出版社 2017年1月

金宇澄父亲(28岁《时事新报》记者)与母亲(20岁,复旦中文系大二)在太湖留影,1947年4月7日。

上海的冬天,照旧阴雨绵绵。爱神花园的作协大厅里,窗玻璃上水汽氤氲散不开,金宇澄从三楼沿着回旋楼梯下来,穿一身黑,听不见脚步声,像从民国走来一位说书先生,准备开口前,要静默。大厅外花园里,爱神丘比特的妻子普绪赫的雕塑一声不响。

他拿了两包香烟,准备闲聊一上午。爱以闲谈消永昼,写作的真谛,金宇澄认为就像博尔赫斯说《一千零一夜》那样,“旨在给人以感动和消遣”,而文学终究要给人以安慰。虽然这安慰,并不能逃过“花无百日红”的人生宿命。

“假如一旦无力,要到传统中寻找力量”,这是他总摆在嘴边的一句话,面对的不仅是以《繁花》为代表的吴方言和话本写作实验,更是面对父母辈的人生。2016年,他写完记录父辈记忆的《回望》,一切归于平静。

《繁花》写在《回望》之前,35万字,忍不住念出声,耳边果真是一位苏州口音上海话的说书先生笃笃定定的声音。第四章,写四个人去苏州玩,有一晚无法进旅馆,只能在沧浪亭门口坐等天亮。这是金宇澄和朋友的真人真事。四个荒唐子,三更流浪天,南依古园,缄默坐眺,姑苏朦胧房舍,温风如酒,波纹如绫,一流清水之上,有人想起弹词名家“沧浪钓徒”马如飞。

都说《繁花》写沪上风情,我看底子是苏州的。这无解的直觉,看完《回望》后便得到宽解。原来金宇澄说苏州是他的精神源泉,脑海里的说书先生原型,就是他的苏州父亲。

关于父母辈,关于记忆的细部,金宇澄有踟蹰,担心它们消逝在白茫茫的历史迷雾中。说完《繁花》里的上海故事,他开始追溯自己的根脉。

1952年,金宇澄出生在一个知识分子家庭,母亲是就读复旦中文系的上海姑娘,父亲出生在吴江古镇黎里,和柳亚子是远亲,自苏州读书时便家道中落,解放前参与潘汉年领导的中共谍报工作,1942年被日本宪兵抓进监狱受尽折磨。1950年他的人生才与母亲会合,却不得美满。1955年,父亲因涉“潘汉年”案被隔离审查。

情报工作出身的父亲,常年西装革履,也曾身无分文。1949年以后成为国家干部,“文革”初期,他在大红纸上写下“四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激”,贴在玻璃门上。这扇门却在半个月后被抄家的红卫兵多次闯入,搬走书籍、日记和相册。运动结束后他被通知去上海龙华机场认领被抄图书。在杂乱巨大的飞机库内,他遍寻当年铜版纸《浮士德百卅图》不得。

2013年,父亲去世,母亲情绪大坏,金宇澄常陪伴她翻看旧相册,牵起话头无限。母亲曾是上海虹口凤生里银楼家的“小囡囡”,读初中时太平洋战争爆发,停课闷在家看《家》《春》《秋》。1945年,她考上私立复旦中文系,认识当时正在《时事新报》当记者的维德(金宇澄父亲),觉得维德“英俊端正,只是个子稍矮些”,他们常在平安大戏院附近的吉士咖啡馆会面。后来她放弃学业去南京大华东军事政治大学学习,回沪后成为上海总工会文教部的同志,经组织批准与维德结合,生了三个孩子,老二是金宇澄。

“我常常入神地观看父母的青年时代,想到属于自己的青春岁月”,1969年,金宇澄响应“知识青年上山下乡”的号召,去黑龙江嫩江农场,七年后从东北兜转回沪,1988年调入《上海文学》编辑部,至今已近30年。这些过往记忆,被金宇澄写在《洗牌年代》里,成为《繁花》的底子。

父亲留下的书信和日记,与母亲整理的剪贴本形成补充对照,汇聚成《回望》这本看似平凡、却透露丰富历史真实的非虚构传记。父亲母亲的故事,用三种不同的叙事讲述,从青春到晚年,情节旁逸斜出,金宇澄习惯被七嘴八舌的声音和画面切断,下笔犹豫,人与史的碰触,一旦深入细部,只陷于浑茫。

大动荡之后是大平静,世相光明剔透。因这《回望》,金宇澄在时光中又见父母,满头银发,两颊早有老年斑,对着“地下党”电视剧的屏幕,在沙发里坐着一声不响。晚饭前的黄昏,父亲开灯,伏在《廿四史》缩字本前。漫长的人生边沿上,他只能在放大镜下,观看密密麻麻的过去。

在十四根香烟的缭绕中,从父辈记忆回归文学漫谈,金宇澄很慢热,逐渐显现一种松弛的天真。一听我是狮子座,“我们合得来”,他一拍大腿,点了第一根烟。

回望父辈

我的性格和骨头还是没有因为颠沛而丧尽

新京报:去年《洗牌年代》再版,初版是十年前,当时没有大反响,《繁花》出来后引爆文坛,《洗牌年代》据说在去年上海书展的签售会上,读者排队绕了好几圈。看完此书明白,原来《繁花》许多故事素材都铺陈在《洗牌年代》里了,现在又出了《回望》,擅长讲市民故事的上海爷叔,原来出自这样一个家庭。你怎么看待这三本书的脉络?

金宇澄:说《洗牌年代》是写作素材本也有道理,《洗牌年代》留下很多城市生活的细部,就像《繁花》的准备。《繁花》是偶然所得,它出版后没几个月,我父亲就过世了。

《回望》是一种整理,父亲过世后我整理他的遗物,有一次,我看到了他给友人马希仁先生的信件,其中几封写他1942年在上海时如何被日本人抓走的细节,信里说,1942年7月29日那夜很热,他吃过晚饭去福熙坊(今延安中路),看见对面外国坟山(今静安公园)里白森森的大理石墓碑,心里惆怅,早早回家。深夜一点钟,日本宪兵冲入家中将其逮捕,之后被反复刑审。这几封信画面感强烈,让我产生了写父亲的冲动。

新京报:你曾谈到,如果有一天可以跟世界上任何一个人在任何一个地方共进晚餐,你会选择和父亲重逢,在苏州“得月楼”吃饭,为什么这样选?

金宇澄:他出生在吴江黎里,算是苏州人,在苏州读书。越是年纪大了,越会返回出生原点,经常会回忆起黎里旧俗,除夕“祭祖”、“小辈为长辈磕头”……几乎深入他血液的印痕。年纪大了慢慢恢复了乡音,他不是所谓劳动人民出身,身上一直藏着江南旧文化。简单说,是很有魅力的老先生。得月楼在那个年代名震苏沪,我们父子没能在得月楼吃过饭,是我想象的一个美好场景,我知道他会喜欢的。

新京报:苏州对你和你父亲的影响究竟是怎样的。

金宇澄:苏州和吴江黎里,大概是我的情感源泉。有个看过《繁花》的读者和我说,“金宇澄,你的感情维系不在上海,在苏吴这一块,我发现你只要一写苏州,一写黎里,文笔就放慢了”,我心里一动。

就说语言吧,我个人觉得没有标准意义的上海话,日常上海话都有其他口音,苏北腔,山东腔,宁波腔,而只有苏州腔的上海话,开口最是高雅,它有古吴文化的千百年积淀,极其“通文”,昆曲也用这个语言。写《繁花》就是寻找自己的过程,开初云里雾里,然后遇见最亲切的苏式吴语,脑海里的说书先生其实是我父亲,他90岁后不看书也不看报,只听评弹。

我翻过他笔记,他写过这句话:书中没有真理。我还记得在他中年时,大概1967年某个早晨,我问过他,为什么他当年不去做上海的码头工人,那样的话,我们家就是真正的工人阶级,就不会多次被抄家了……当时他正准备出门赶去某个学校扫厕所,他说,“我读的书还是少,爸爸的局限性。”

90岁后,他却说书里没有真理,像一种自我的颠覆。那时每个礼拜六我去看他,一般是上午十点,他都在看电视里的拳王争霸赛。一个男人深感无力,需要这样的寻找吧,或者叫返璞归真。

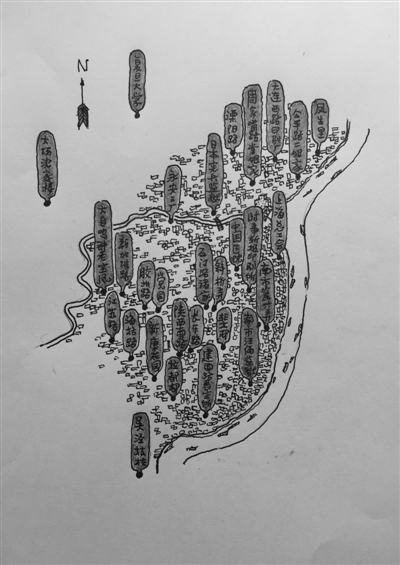

金宇澄手绘图:父母在上海居住过的地方。

金宇澄父亲1943-1944年在南市监狱、杭州监狱给友人的信,涉及最多的内容是“饥寒交迫”。

新京报:《回望》里,1987年父亲在《日瓦戈医生》封三的白页上写:“……反映当时的动荡,饥饿、破坏、逮捕、投机分子和知识分子的沮丧,都是事实,但作家的任务是什么呢?知识分子决不是沮丧和黑暗的。”你觉得这些文字是他写给你的,为什么这么想?

金宇澄:那个时期我一直在写小说,他对我的写作和编辑工作感到忧虑。《日瓦戈医生》对中国读者来说,是特别的一本书,是一个没有力量的人面对时代和自身的悲惨命运无能为力的主题。他应该是不希望我受到这本书的影响,不按照《日瓦戈医生》这种思考方式来写作。

我记得1969年去东北嫩江务农,原劳改农场,当时还有大批劳改犯在我眼前割麦、整队押上高度戒备卡车的经历。我当时17岁,大感惊讶,写信给父亲,他在回信里对此一声不响。等我看他的遗物,看他1942年的狱中通信、1953年调查监狱制度的报告,才知道坐牢的心情,同样失去过自由,他自己都经历过了,但无法说给我听。国门打开很多外国书都进来,他又担心我受到影响,重走他跌跌撞撞的老路,所以我觉得,他是告诫我,对生活要有信心,不能渲染苦难和黑暗。

新京报:你父亲1947年写给友人的一封信,“我的性格和骨头还是没有因为颠沛而丧尽”,那份火辣气和强烈的爱憎让人印象深刻。信里有一段批评沈从文成名后“变得下流而可怜”,父亲当时为何有此评论?

金宇澄:写沈从文那段,当时我一直犹豫是否要删掉,毕竟沈从文是正面形象,但上世纪40年代沈从文有过这样的表露。我父亲写他“混在穷人堆里时,文章还有些火药气,可后来有了洋房,混在一群没有背脊骨的教授们中,他竟把描写女性来消遣笔信,甚至用了他的脑汁大肆描写女人的生殖器”。是代表了当年的一种立场吧,觉得沈从文完全忘记了自己的过去,把自己醉在洋房和沙发中,他是不耻的,这是时代的反映,可以留下来。

他内心一直是百折不挠的,我们父子都是射手座,上海话讲也就是比较“戆”。材料里收有他在杭州监狱和监狱长大吵……读高中那年欢庆元旦,学生会主席感谢了校方安排的晚餐,我父亲居然走上台发言:“国难当头,今夜会餐钱款,应该如数捐给绥远前线将士。”校长气得要命。

年纪大了,他越来越沉默,我很理解,这次我完全根据材料,把他跌跌撞撞的人生呈现出来。

文学无力

“最好的东西实际都是烂在肚子里的”

新京报:《回望》的非虚构写法,用日记、书信、照片等呈现父母的人生,不用一句心理描写,按《繁花》的话讲,“放弃心理层面的幽冥”,这似乎是一以贯之的主张?

金宇澄:我觉得文本真实与否,是让读者自己去感受的,作者不必解释。举例子我们去服装店买衣服,如果有个中老年的服务员紧跟在后,一个劲地介绍……你肯定非常讨厌。写作就是开店,作家爱做导购,每样东西都议论介绍一遍,读者肯定跑了。别那么聪明,我不可能变成上帝,真以为我是人类灵魂工程师?读者都需要我来引导?双方是平等的关系,世界就是亚马孙热带雨林,作家只占据了邮票大小位置罢了,雨林里有多少猛兽和植被,一辈子不了解,唯有上帝明白。只要把你最熟悉的人事记录下来,就可以了。

新京报:上世纪80年代文坛跑出了先锋派,有很多形式层面的探索,比如格非、马原等人的写作,后来很多人都跑进现实主义的怀抱,对于小说形态的探索沉寂下去。《繁花》出来是话本的样式,寻求一种用当下小说形态回归传统的可能,但有人觉得这种写作无法提供意义,你怎么想?

金宇澄:我说不出什么来,《红楼梦》想说什么意义呢?《金瓶梅》表达了什么?《繁花》允许返回某些传统思维。问题是我同样接受了大量西方文学的影响,曾经也觉得可以比如用哲学分析来写小说。五四后国人的口语,和最经典的书面语是严重脱节的,开口说话还是中国味道,一写起来是长句和从句,眼花缭乱的标点符号、翻译腔。没哪一个国家的作家,谈到其他国家的小说会如此如数家珍。所以德国汉学家顾彬顺杆子爬,嘲笑我们——中国作家不学德语,就写不好小说。干吗不说德国作家如果不学汉语,就写不好小说呢?

写作环境是失重的,冷静下来看我们的文学根脉或局限,是在文言,中国最好的文字都在文言,“五四”被拦腰截断,强行转向了西方,我们永远是“学”的心态。西方可没这样“拦腰截断”的宿命,因为局限,我们失掉了传承,一个半截子人,怎么和一个完整的人来比试?

新京报:你提到中国人的宿命,这其中浸透着中国人的世界观问题。

金宇澄:我们传统对人生、对世界的看法,也就是“花无百日红”,人生苦短,从唐诗宋词到《红楼梦》,归为“虚无”二字,能脱离吗?拉住头发自己腾空离开这块土地可能吗?小说不会是高深却虚假的。

比如说连载的传统,一般都忘记了,认定网上写作就是垃圾,但我觉得其中会有分流,会出现很棒的小说家,所谓网文,也就是载体的不同,其实也就是传统的连载,西方狄更斯或陀思妥耶夫斯基的小说,当时也都是报纸连载。

这样一说,我立刻等而下之了吧?我也真因为是《繁花》一开头写的“陶陶说,长远不见,进来吃杯茶。沪生说,我有事体。陶陶说,进来嘛,进来看风景”,我立刻有了兴趣。我当然知道写这样的话本样式,会破坏部分读者观念里牢固的所谓长篇小说“该有的样式”——好比大家都穿红衣服,突然跑出一个穿绿衣服的人,有读者就会不理解。

新京报:你总是反复说,“假如一旦无力,要到传统中寻找力量”,你从话本小说里寻找,如果触角伸得再长一些,比如向《离骚》和《诗经》中去找,会不会更有力量?

金宇澄:我的兴趣在普通人的内部,最打动我的是“旁门左道”的东西,比如喜欢陈巨来(著名篆刻家)《安持人物琐忆》、李伯元《南亭笔记》,里面都充满了毛茸茸的人生,要言不烦,戛然而止的传统。有一段讲两个苏州大官见面,甲穿着貂茸大衣,乙问,这是什么啊?甲说,不知道这是貂茸?!乙很生气,就让仆人去收罗了十件,请甲吃饭。甲走进大厅,十个仆人一边站五个,每人都穿了昂贵的貂茸大衣,故事就结束了,他们为什么这样,产生了丰富的想象空间,这是真正记录了时代画面的作家,向传统中找力量,可以借鉴中式方法。

新京报:你出生在知识分子家庭,却从来不写知识分子,你在农村插队很多年,也不写农民,你的兴趣在普通市民阶层,为什么会这样?

金宇澄:故意不写知识分子。我个人认为,中国没有知识分子,就像鲁迅说的那样,中国的知识分子回到家,看见老婆买了很多大白菜,家里搞得一塌糊涂,完全是小市民。中国知识分子的亲戚不在农村。社会的普通底盘太大,和西方不同,他们经过无数代的贵族革命,逐渐去农村化,良性循环,而我们历来改朝换代,都是农民造反,把贵族杀掉,等自己成了贵族,再被农民杀掉,如此循环。我生活在一个所谓知识分子成堆的地方,同时也觉得大家的市民生活都差不多,我们的基点还是在普通人间,如今城市化了,作家的经验还是决定了兴趣。比如我写城市题材,是因为出生在上海,即使去了农村,怎么找得到?

新京报:可见生活是我们写作的源泉。回到你自己,《回望》第二稿的部分当年发在《生活》上,名字叫《一切已归平静》,这个题目特别动人。读完《回望》,联想《繁花》和《洗牌年代》,你整个写作基调也许就是“平静”二字,可以这样理解吗?

金宇澄:平静不好吗?我父母经历的时代,祸患接连,幽明互现,是他们这一代命运的寻常了,只能平静来看待他们的一生。我知道记叙历史,往往是散失细部的,细节极其脆弱。《回望》就是想提供那年代的一个标本。非虚构的写作,即便如何蔓生,个人只会徘徊在个人的视野里。

我越来越感觉到,文学的弱点,年轻时一直认为,再没有比文学能更深刻表现人事了,到现在这个年龄,从我自己出发,《繁花》也好,《回望》也罢,都是有所保留的,所有的著作,也不过是选择了能说的部分而已,我所以总是强调八卦和轶事的重要,为什么那么多的作者都希望烧掉日记和书信?卢梭《忏悔录》,会觉得真吗?文学常常是无力的,最好的东西,实际都是烂在肚子里的,只能用平静的调子收拾。记忆鲜活,也随风而逝,如果我们回望,留下一些起码的样本,还有意义。

采写/新京报记者 柏琳

所有的著作,也不过是选择了能说的部分而已,我所以总是强调八卦和轶事的重要,为什么那么多的作者都希望烧掉日记和书信?卢梭《忏悔录》,会觉得真吗?文学常常是无力的,最好的东西,实际都是烂在肚子里的,只能用平静的调子收拾。记忆鲜活,也随风而逝,如果我们回望,留下一些起码的样本,还有意义。

烟抽完了。最后一个问题,我问老金2017年的新年愿望,他脱口而出,“每一天都平静地度过。”

金宇澄半辈子的人生,也就是“回望”二字。在回望中,唯以平静不诉离殇。