陈寅恪致季羡林未刊信一通考释

来源:上海书评(微信公众号) | 曹金成 李淼 2018年05月15日06:32

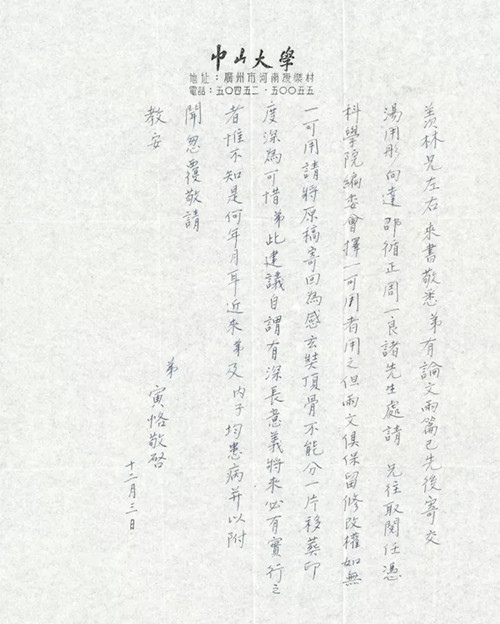

陈寅恪寄季羡林信原文照片

陈寅恪先生(1890—1969)是二十世纪著名的文史大家。目前,学界对他的相关研究,或集中于生平事迹的考述,或聚焦于学术思想的探讨,可谓蔚然大观而为一时之“显学”。最近,笔者发现一封陈寅恪在建国后寄给季羡林的回信,此信不见于当前出版的陈寅恪书信集,所涉内容皆为陈寅恪本人之事,为我们了解这位史学大师提供了几点全新的信息。今对此加以考释,以就正于贤哲方家。

陈寅恪致季羡林之信,全文如下:

羡林兄左右,

来信敬悉。

弟有论文两篇,已先后寄交汤用彤、向达、邵循正、周一良诸先生处,请兄往取阅,任凭科学院编委会择一可用者用之。但两文俱保留修改权,如无一可用,请将原稿寄回为感。

玄奘顶骨,不能分一片移葬印度,深为可惜。弟此建议自谓有深长意义,将来必有实行之者,惟不知是何年月耳。

近来弟及内子均患病,并以附闻。

怱覆。敬请

教安。

弟寅恪敬启

十二月三日

根据信封的邮戳,此信书写于一九五三年。寄送地址为“北京西郊北京大学东方语言学系”。按,北大东方语文学系成立于一九四六年,时季羡林刚从德国留学归来,受北大校长胡适与文学院院长汤用彤之邀担任系主任。当时系里分设三个组:蒙文、藏文、满文组;梵文、巴利文、龟兹文、焉耆文组;阿拉伯文组。一九五一年改称东方语言文学系,陈寅恪信函的邮寄地址即书写此名。

陈寅恪之信为其夫人唐筼代写,盖其时早已罹“目疾”之苦(汪荣祖《史家陈寅恪传》,北京大学出版社,2005年,第1页)。信的内容层次清晰,主要分为三个方面:文章在科学院的刊用事宜;玄奘顶骨移葬印度一事;自己夫妇二人的身体近况。以下逐一略加考释。

陈寅恪所说的“论文两篇”,应是《记唐代之李武韦杨婚姻集团》与《论韩愈》二文,前者撰成于一九五二年,后者定稿于一九五一年冬(蒋天枢《陈寅恪先生编年事辑(增订本)》,上海古籍出版社,1997年,150、155页),不久分别刊于《历史研究》一九五四年第一期(创刊号)与第二期。一九五四年郭沫若致函陈寅恪,其中有云:“尊著二稿已在《历史研究》上先后发表,想已达览。”(刘大年《郭沫若关于〈历史研究〉的六封信》,《历史研究》1994年第1期)即指此事。

信中所提汤用彤、向达、邵循正与周一良四人,皆与陈寅恪有着深厚的交谊。汤用彤(1893—1964),字锡予,湖北黄梅人,著名佛教史家、哲学史家,研究方向偏重于魏晋南北朝与隋唐佛教。一九五二年任北大副校长。在海外求学与在国内科研期间,汤用彤与陈寅恪都有着密切往来,在美国留学时他们二人与好友吴宓甚至一度被并誉为“哈佛三杰”(赵建永《“哈佛三杰”考辨》,《光明日报》2014年12月2日)。

向达(1900—1966),字觉明,土家族,湖南溆浦人,长于中西交通史与敦煌学。在西南联大时,向达就向陈寅恪请教过学问。陈氏对向达在三十年代发表于《燕京学报》上的成名之作《唐代长安与西域文明》甚是推许,后来曾有“羡君辛苦缀遗文”之赞(陆键东《陈寅恪的最后二十年》,三联书店,2013年,393页)。

邵循正(1909—1972),字心恒,福建福州人,专攻蒙元史、中国近代史。三十年代,邵循正在清华大学学习中国近代史时,曾受教于陈寅恪,钻研过蒙元史。一九三四年赴欧洲留学时即以蒙元史为主修方向。两年后回国先后在清华大学与西南联大任教(周清澍《邵循正传略》,《蒙古史研究》第2辑,内蒙古人民出版社,1986年,129—131页)。一九四五年,陈寅恪赴英国医治目疾时,从行之列中即有邵循正(吴学昭《吴宓与陈寅恪》,清华大学出版社,1992年,124页)。此事亦足见师生二人情谊之一斑。邵氏后分别于一九五〇年和一九五二年担任清华大学历史系主任与北京大学历史学系中国近代史教研室主任。

周一良(1913—2001),字太初,祖籍安徽东至,研究专长为魏晋南北朝史与日本史。周家与陈家交往已久。陈寅恪之父陈三立曾为周一良祖父周学海撰写过墓志铭,周一良的父亲与陈寅恪的大哥以及七弟皆是至交。周一良在三十年代于燕京大学求学时,曾至清华旁听过陈寅恪的课,“听完第一次,就佩服得五体投地”。一九三六年,周一良又经陈寅恪表弟俞大纲推荐到陈为组长的史语所历史组工作,研究范围为魏晋南北朝史,此后所写的多篇论文皆受到陈寅恪的直接影响。一九四六年陈寅恪自海外治疗目疾回国,由上海乘船至天津时,亦有自哈佛留学归来的周一良随行“得以照顾”。(周一良《毕竟是书生》,北京十月文艺出版社,1998年,25—26、41—42页)于此可见,周家与陈家的世代之交,迄至陈寅恪与周一良的师徒之谊时,已愈加笃厚了。

从当时来看,以上四人不论序齿岁还是按照在国内教研的资历,其先后顺序皆为汤用彤、向达、邵循正、周一良,这大概就是陈寅恪信中行文次序的根据。

信中所提“科学院编委会”,“科学院”为“中国科学院”,成立于一九四九年,首任院长为郭沫若。“编委会”当是《历史研究》这一期刊的编辑委员会。一九五三年九月二十一日,中共中央组建的历史问题研究委员会召开了第一次会议,其间,中宣部提议成立三个历史研究所,陈寅恪为中古史所长的最有力人选。此外,会议的另一任务是出版一份史学界的刊物。十月七日,郭沫若电函陈寅恪,聘请他担任中古史所长,并为次年正式刊行的《历史研究》创刊号向他征稿。陈寅恪复电推辞了所长一职。(卞僧慧《陈寅恪先生年谱长编》,中华书局,2010年,280—281页)出人意料的是,陈寅恪此前的得意门生汪篯在十一月执郭沫若信,亲自南下岭南,力劝其北上就职。师徒的谈话最终不欢而散,陈寅恪对此的态度集中体现在十二月一日由其本人口述、汪篯笔录的《对科学院的答复》一文中。不过,关于《历史研究》组稿一事,陈寅恪并未拒绝。后来正式公布的《历史研究》第一届编委的十八人名单中,陈寅恪、汤用彤、向达、季羡林皆赫然在列(盖志芳《〈历史研究〉(1954—1966)编委遴选及变动原因分析》,《东岳论丛》2010年第1期)。可以肯定的是,此前不久历史所已与他们协商过进入《历史研究》编委之事,并告知了其他被选人员的答复。或许此时已同意受聘为《历史研究》编委的季羡林在致陈寅恪的信中亦传达了约稿之意,所以,在十二月三日陈寅恪给季羡林的回信中,首先提及“两篇论文”之事。一方面,因这两篇文章之前曾寄给好友汤用彤和向达,此二人与季羡林皆在《历史研究》编委内,故后者正可顺便取阅,以备评审刊用事宜;另一方面,给季羡林的这一回信亦间接答复了郭沫若此前的稿约。从《对科学院的答复》中,不难看出陈寅恪对“时尚”与“新学”积怨之深(陆键东《陈寅恪的最后二十年》,111页),而在当时的历史学界内引领时尚与“新学”的代表人物,无疑非郭沫若莫属。因此,在经历了与学生汪篯的不愉快的谈话后,不回复或间接回复郭沫若《历史研究》约稿一事,应是陈寅恪比较妥帖的处理方式,而此信之回复正可“一举两得”。

信中所说玄奘顶骨“分一片移葬印度”及其所蕴含的“深长意义”,应是一大难点。唐代玄奘大师的顶骨,本来分别供奉于北京广济寺、南京玄武山塔、广州六榕寺、天津佛教协会和成都近慈寺。一九三七年十月南京沦陷,日军高森部队在中华门外报恩寺旧址发现了装有玄奘顶骨的石函,连夜封锁消息。直到一九四三年迫于舆论,日军才将一片二寸宽、四寸长的玄奘顶骨移交给汪伪政府;同时部分顶骨被送往日本琦玉县慈云寺内供奉。(胡文辉《陈寅恪诗笺释》,广东人民出版社,2013年,1167页)可以说,这一事件在当时曾轰动一时。

吴宓在一九六一年九月一日的日记中提到:“归玄奘骨灰及印度赠我国象,二事寅恪实首倡之(众莫敢言),政府卒行之而莫详所出。”(《吴宓日记续编》第5册,三联书店,2006年,162—163页)“玄奘骨灰”即指“玄奘顶骨”而言。吴宓所记正可与陈寅恪致季羡林信互为表里。一九五一年,季羡林随中国文化团访问南亚,其间经过广州顺道拜谒了陈寅恪。两人的谈话内容今已不详,但从季羡林出行的现实目的分析,想必他们会谈及中印文化交流以及在古代为此作出重大贡献的玄奘法师及其顶骨。而据此信“玄奘顶骨”云云之句,可以推测,季羡林此前给陈寅恪的来信中当提及此事,故后者予以答复。

一九五五年,日本供奉的玄奘顶骨被送往台湾。两年后,中国政府正式将一份顶骨赠予印度那烂陀寺。这样,玄奘顶骨就分置于中国(包括台湾)、日本、印度。一九六四年向达南下拜访陈寅恪时,陈氏赠诗有云:“慈恩顶骨已三分,西竺遥闻造塔坟。”即是对此事之写照。

关于玄奘顶骨“分一片移葬印度”的“深长意义”,最为费解。可以肯定的是,借此增进中印两国在当时的政治文化交流,应是其中最为昭著的一大现实意义。不过,还不容忽视的是,玄奘顶骨实乃一具体物件,其文化意涵当远远超过顶骨本身的价值,故陈寅恪之谓“深长意义”似应从这一点作进一步阐微。也就是说,玄奘顶骨应是其自印度取经回中原后所创佛教宗派唯识宗的一大象征,将其中一片“移葬印度”,暗含着最初源于印度的唯识宗思想在历经千年后又回归故土。上引吴宓日记“归玄奘骨灰”中的“归”字,表达的应该就是这一含义。值得注意的是,陈氏的类似观点在其学术研究中亦隐然有所体现。在《隋唐制度渊源略论稿》中,陈寅恪曾有如下之言:“西晋永嘉之乱,中原魏晋已降之文化转移保存于凉州一隅,至北魏取凉州,而河西文化遂输入于魏。其后北魏孝文、宣武两代所制定之典章制度遂深受其影响,故此(北)魏、(北)齐之源其中亦有河西之一支派,斯则前人所未深措意,而今日不可不详论者也。”(陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》,三联书店,2001年,4页)亦即保存于河西地区的中原文化之回流,对于拓跋魏政权的汉化具有深刻影响。陈氏提倡玄奘顶骨“分一片移葬印度”一事,或许亦寄托了类似的理念。

最后,再看陈寅恪信中所说“近来弟及内子均患病”一句。我们知道,陈寅恪夫妇常年身体不好,他们分别受到高血压与心脏病的折磨,这种状况在一九五三年下半年仍未改善。《陈君葆日记》是年十月十八日记载:“我们……往找寅恪,寅恪夫妇均抱病,大家都向我们诉说他们几个孩子的不良状况,大的毕业后到重庆的医院服务,任重事繁‘苦不堪言’,第二个出嫁了随爱人到海南岛种树胶,又得了疟疾,没有药,据说他们做父母的更牵肠挂肚不已,至于最小的在穗读书但也有病,因此寅恪交给我的事情又是买药了。按重要性计分数种:(一)Vitamin B Complex in Capsules,多购;(二)Corpus Lutaum Tabs,200粒以上;(三)Rutini,治血压药;(四)治心脏病药Digitalis Tabs。”(谢荣滚主编《陈君葆日记全集》卷3,香港商务印书馆,2004年,264页)按,陈寅恪三女分别名流求、小彭、美延。时流求在重庆工作,小彭随夫在海南,只有幼女美延在广州读书,从而留在父母身边。所开药品中,(一)(二)采购数量颇大,应该是为三女所备,(三)(四)主要针对寅恪夫妇之病而购,这再明显不过地说明了他们夫妻当时的健康状况。

一九五三年陈寅恪寄给季羡林的回信,不但提供了建国初期陈寅恪从事学术研究的新材料,而且深化了我们对陈寅恪“文化史观”的认识。可以相信,目前仍有一些陈寅恪的信函尘封于世,有待进一步发现、整理与研究,从而丰富我们对陈寅恪个人生活和学术思想的了解与认识。