毛晨雨:动物规则若能被遵守

来源:《花城》2018年第3期 | 何平 毛晨雨 2018年05月17日08:21

原题:毛晨雨访谈:“这些动物们的规则若能被遵守……”

何平:晨雨兄,这一段时间我断断续续看了你提供给我的微信公号“稻电影农场”和“稻电影”网站。在当下严格的学科分类中,你现在做的工作涉及民族志、艺术、人类学、社会学、考古学、文学、酿造学等诸学科领域,我想从每一个学科分支我们聊下去都能聊出一些有意思的东西,我们今天就从文学说起吧,你觉得“文学”在你目前的工作实践有作用吗?你是否意识到文学在每一个具体工作现场的存在?或者换个方式问的话,你现在做的工作需要文学的支援吗?

毛晨雨:这两年我的确在调动文学,或者说,我把文学与电影、人类学、社会学和哲学,以及艺术实践等领域的工作都视作写作。写作这个词被引起警觉。我在2012年底向中国的电影作者们介绍了一个词义的变动,以“写社会”取代了“社会写作”。“社会写作”是社会工厂的广延和散逸的机器式的参与。“写社会”则是将个人化通过写作这一行动分离的途径。

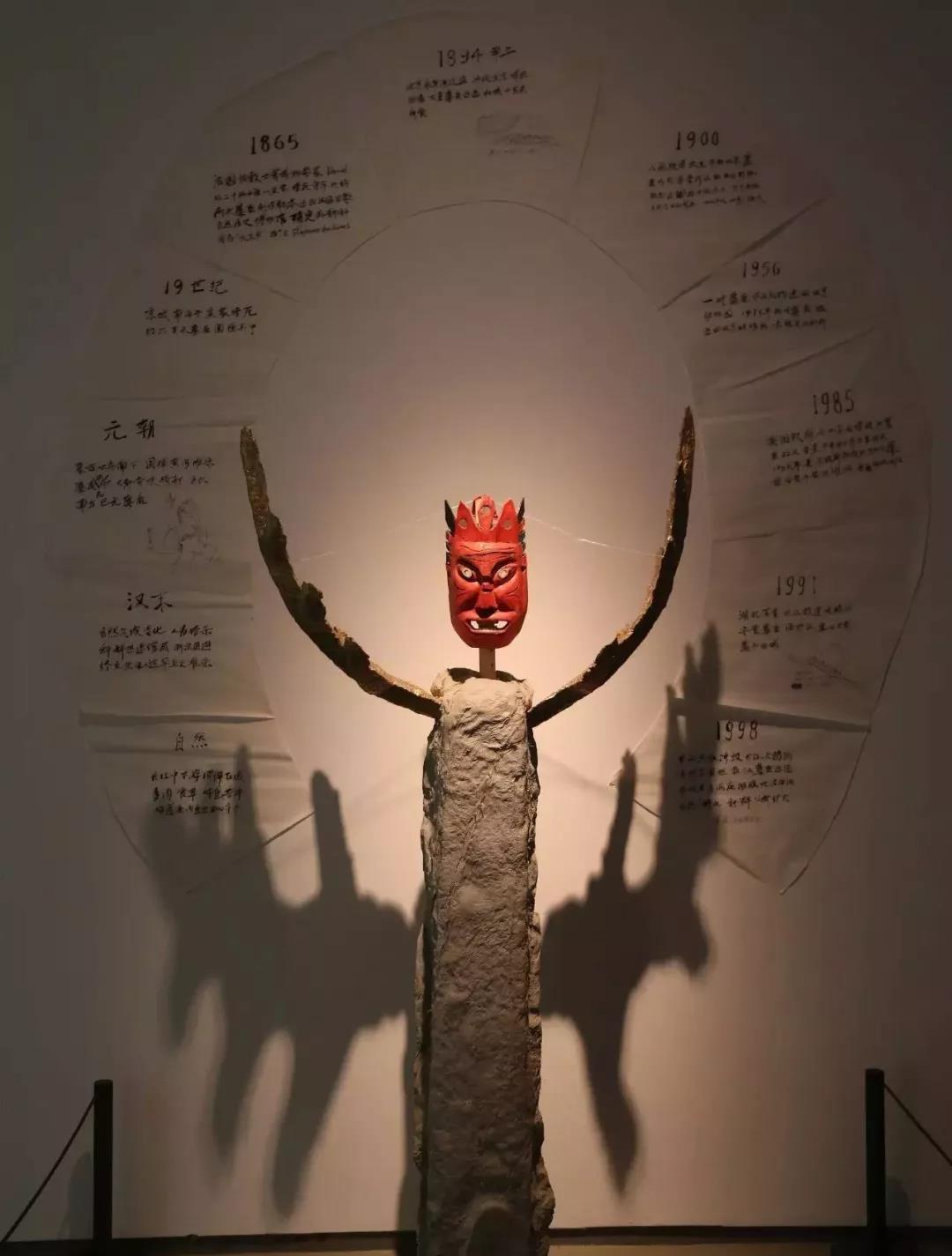

毛晨雨“稻电影”在第11届上海双年展(和刘畑合作)

何平:我理解你说的“社会写作”和“写社会”的不同,就像我主持“花城关注”这个栏目和传统的期刊不同,我提出“文学策展”的实践方式,也是想摆脱批评家只是整个文学生产中的“机器式的参与”。20世纪末,《青年文学》提出文学期刊是“综合文本”,《芙蓉》《山花》《作家》,一直到后来的《天南》《鲤》《文艺风赏》等都做过文学和影像等跨媒介“综合文本”实践,但我感觉到这种“综合文本”还只是文学期刊从单一地发表文学文本,到接纳其他可以用图片呈现的艺术实践,这种方式和《花城》更早的时候在封二封三发表当代艺术作品没有多少实质性的区别。而“文学策展”,从目前的角度,我希望通过类似艺术策展的方式呈现文学的可能性,进一步有可能作为民族志、人类学、电影等研究和艺术实践的有机部分,像这次发表你的“写作”,既希望你的非职业作家的写作实践拓殖文学的可能性,也希望“文学期刊”可以有机地活地能动地进入到你的工作现场。文学有理由成为各种生活活动和艺术活动中活跃的元素。

“稻电影”网站有“稻电影”“研究”“展览”“第二文本实验室”和“麋鹿学社”几个子目录。我浏览这些子目录,每个里面你都做了一些具体工作,这些具体工作你有最后的目标设定吗?再有,你做的工作在今天的知识生产中其实是在不同的领域被谈论,你清楚这些领域其他同行做的工作吗?比如你做“稻电影”,我印象中有许多人在中国乡村基层拍类似的“田野”。

毛晨雨:我涉入的工作范畴如果称作领地,这些年扩张得比较迅速。自2008年通过“稻电影”网站正式公布我的工作计划和变动以来,我几乎保留着十年来的痕迹,不修改和删除文章。痕迹中存储着个体化时间,时间中有思及辨之事件元素。

至于,现实,或说社会现场,我所欲者不再是刀和行动的利刃,而是药之华润、思之光泽、神之袅淡。这时代,不愿与之同流的事与人充斥着诸领域。我只需与之稍加疏淡,就分离出我的尺度来。这种“我的尺度”,可以理解为有能力“使之存有”的动能,也可以叙述为我在这些领域所图之志业。

何平:你说“土地是有思想的”,又说你的一些作品专注于“水稻的思想和灵魂”。除了稻,是你故乡广泛种植的古老的农作物,你还有其他的思考吗?而且你也用“稻电影”来命名你的实践,为什么是水稻?在我看,“稻”就是一种你分离出来的“我的尺度”。

毛晨雨:水稻是我可感的本地性要素所在,它已成为我思想的器官。“稻电影”以中国乡土社会,特别是隐秘社会为主要考查的范畴,稻只是物质性的锚,或者说是事件性的触媒,在我这里被事件性地塑造了一番,稻由此成为一种文化地形的媒体,我称之为亚文化类型的一种媒体。这里,稻不是媒体材料,而是媒体之躯,事件要素及生成之图像。“稻电影”写作的诸范畴的领地,就是要呈现——这些年的工作可以理解为献祭——能力,获能,将我所说的事件要素投入到轨迹中去获能,由此生成它的能力。这些能力包括时间的、思想向度上的,即历史的、信念的,可总体地统称为存有着的、使之存有的动能。这个动能由写作发动,即由“我”所投递和生成。

何平:土地,或者万物,比如我选的几篇文字中的蛇、喜鹊和女性,他们都不是孤立的存在,你总是从更大的生态系统,或者生命系统去想一些事情和问题。我很好奇你的世界蓝图,你想象你的日常生活世界是什么样子的?有一个理想图景吗?

毛晨雨:我的确把周遭的事与人纳入一个宇宙体系,只是这个宇宙系统的结构模型在不断地变动。这几年来,特别是回湖南建小型农场种田以来,我对世界的阅读发生了很大的变动。我的身体和官能被动员起来,所谓思之切切,就是有切肤的感悟,方能穿透事件,直抵词而去。生态性,是在我通过2012年到2016年五年的农场种植实践之后才真实的——真实的,我用了很多类似切肤的真实的——出现,当我想象着将三十亩稻田构建为生态系统时,它与周边稻田分割的道路和水渠,成为我理解生态性的物理线条。我将这条线条严密地堵截在外,没有任何污染的水与物可以轻易地进入我的稻田生态系统。这条线条上堆积着诸多事件元素,危机无法完全堵截。当我阅读到Anthropocene这个英文词时,我发现给我十万个这样的生态系统的稻田都无法成全一个完备的世界。这个世界必须有外部性,如同我的志业必须建基于与集体向度逆向的工作中,即“负外部性”,这些生态系统才能称作为生态性的向度。我已将时间中堆积的事件及感性(联想到历史物质性)、人和非人的诸形式、物质和超越物质的神性形式,纳入完备世界不可或缺的必然存有。我理想的图景似乎突然间黯淡了下来。我以及我们恐怕正失去对未来的思辨能力。平等、互助、友情和爱,这些动物们的规则若能被遵守,“人性”还真不如让渡给这些动物规则。

何平:我能感到你对故乡、大地、万物的“有情”,和这相关的,你反对用既有的知识去规约和定义你做的工作,但你自己肯定免不了要对你自己的工作下定义,比如你整个春节期间都在酿酒,我想你酿酒是止于酿出好酒,恢复行将失传的酿酒工艺,还是借助酿酒这一个古老的农事,重建什么,或者反思什么?

毛晨雨:酿酒就是从政。从酵母的生物视角来看,发酵是项伟大的事业,是生成芳香物质和酒精的生命途径。从工业的现代化视角来看,身体和感性是生化学领地上的冗余,去尽更增效。

何平:“酿酒就是从政”,至少,这是从更文明的源头上思考我们的劳作。而且,你做的工作和流行的“乡建”有很多不同,你除了自己实践,好像也不想去改造什么,启蒙什么。

毛晨雨:刚开始有湘人经世致用和建设模范的设计,在诸多事件要素中生成了我的“哲学式”的自反。

何平:诚实说,从我自己的栏目出发,我最关心的是你“文学”的部分。我现在选的三篇文字分别是你的系列写作“民族志”和“巫术艺术”。“民族志”写作我们并不陌生,但“巫术艺术”在人类艺术史属于起源意义的艺术,你这两类写作,放在“文学”名目下并无很大的差别,你自己是怎么区分这两类写作的?

毛晨雨:实际上并无学理的区分,只是“巫术艺术”是感的,而“民族志”更倾向理。

何平:你自己写这些文字的时候也许并没有“文学”的考虑,我个人是把你的写作作为文学分类上“散文”来看的。读你的文字,我忽然意识到当代学科分类上的所有门类其实都能够找到可以当作“散文”来读的著作,从你的阅读经验看,你读过哪些,或者哪些“散文性”的专业著作影响过你?

毛晨雨:电影范畴有一个essay film的概念,2013年以来的“稻电影”被批评视作散文电影样式。回到我刚开始解释的写作,好像不必再来区分文学与其他范畴,以及文学之分类一样。我欲求自由,我希望这气息贯穿着“稻电影”写作。写作就是来实施这一行动的。写作分离出过去和历史,让未来尚有可欲的领地。2015年纪念罗兰·巴特百年诞辰的艺术活动上,“写作”主体地纳入我的整合诸领域之思辨和叙述的机制,它成为思辨、行动、叙事的“总体化”的描述装置。是的,写作是一架统携性的装置,它由文学发源,却并不限定于文学。当我阅读列维-斯特劳斯、巴特、福柯、德里达、德勒兹,以及近期的朗西埃、斯蒂格勒、南希、德斯科拉、拉图尔等人的写作时,它们又何尝不是文学的。甚至,正是其文学的能力,赋予写作抵达思想的尺度。我们无法真实地拒绝文学之在场,影像即使再占领媒体的主导,它更早也由文学或文学的叙事而连接社会与身体的感知网络的,这意味影像语言中有无法驱离的文学在场性。