传记中的多面聂鲁达

来源:文学报 | 林颐 2018年07月19日13:37

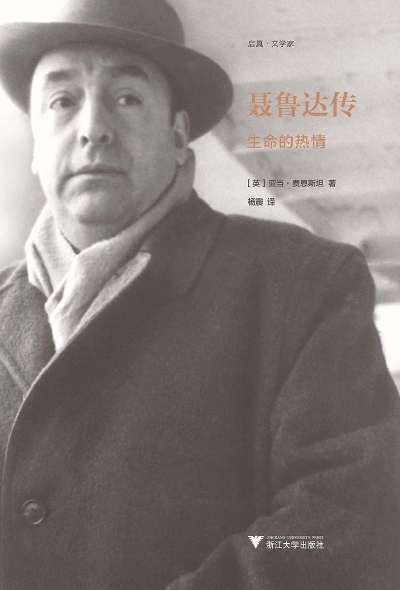

(《聂鲁达传:生命的热情》[英]亚当·费恩斯坦/著,杨震/译,浙江大学出版社2018年6月版)

诺贝尔文学奖得主巴勃罗·聂鲁达写过一部自传——《我坦言,我曾历尽沧桑》。聂鲁达自叙,“这部回忆录是不连贯的,有时甚至有所遗忘”,“里边陈列着受他那个时代的烈火和黑暗撼动的众多幻影”。作品洋溢朦胧诗意,仿佛罗兰·巴特描摹的秋天写作状态,写作者的心情在累累果实与迟暮秋风之间、在深信和质疑之间、在关于责任的关系神话和关于自由的个人神话之间、在词与物的广泛联系和精微考究的幽独行为之间转换不已。

《我坦言,我曾历尽沧桑》是一部很出色的文学传记,但是,这部回忆录里那些“不连贯的”大片空白,“甚至有所遗忘”的部分,到底是什么呢?

巴勃罗·聂鲁达在我国具有相当高的知名度。这种知名度牵连的符号意义,直接与聂鲁达的另一种身份,即智利共产党的领导人之一,他的一生与多个20世纪盛行的政治词汇相联系。中华人民共和国成立后,聂鲁达曾经两次应邀访华,这种经历加深了我们对他的接受与印象。《我坦言,我曾历尽沧桑》强调他在政治事件里的作为,除了年少时光的青春萌动,几乎闭口不谈婚恋,着力打造他伟岸的公众形象。然而,每个人大概都有双重性。那么,公众视线之外的聂鲁达,到底是怎样的?私生活对他的创作,对他的政治理念有无影响?或者说有什么样的影响?

于是有了这部亚当·费恩斯坦的 《聂鲁达传:生命的热情》。这也是目前被认为“英语界资料最翔实客观的聂鲁达传记”。作品主要围绕聂鲁达与三位妻子及众多情人的交往,突进诗人的私密世界,揭开传主英雄事迹和高贵品质形成的背后故事,揭示聂鲁达的生死爱欲与政治狂热之间的微妙关系。这部传记很好地填补了聂鲁达自传里那些不连贯的、遗忘的部分,并且对自传惯有的一些夸饰、隐瞒与自我辩护进行了论证与分析。

事涉名人隐秘,写作必须保持公允,下作卑劣的猎奇向是不可取的。伍尔芙曾经强调传记中的事实当如大理石般不可动摇,艺术性地写作当使传记如彩虹般美丽夺目。费恩斯坦的这部传记,正是“大理石与彩虹”的组合。在作者的观察中,爱情带来的灵感纷呈,也许贯穿了聂鲁达的一生。聂鲁达的早期情诗深受波德莱尔等法国诗人的影响,有点颓废,但清新明透。年轻诗人的身后埋葬着现代主义的灰烬,热烈澎湃的飓风般的一场场情感生活,让他的想象力行进在一条浪漫而又青春绝望的道路上。《二十首情诗与一支绝望的歌》是脍炙人口的永恒诗作。情人如荧光,转瞬即逝,一息存于纸缝间。最吸引聂鲁达的,在他的生命里烙下深重痕迹的那些女性,比如他的三位妻子有个共同点,性格都很强势,却又包容、隐忍,以各自的方式宠他。她们是他的妻子,也是他的母亲、保姆、助理、护士、导师和经纪人。尤其值得一提的是昵称“蚂蚁”的迪莉娅,比聂鲁达大二十岁,以丰厚资产解决了他的财务窘况和后顾之忧,以个人魅力扩大了他的交际圈,以经验和学识引领他成为共产主义者。她的被辜负,让人惋叹。她的坚毅,让人感佩。

聂鲁达依恋她们,爱过每一个,也背叛了每一个。他不愿在自传里谈及,或许出于内心有愧,或许是孩子气的逃避。费恩斯坦挖掘聂鲁达性格里的天真,这种天真是唯我的、自私的、残忍的,面对糖果般的诱惑毫无抵抗力。这种诱惑,还来自拉美这块土地不断发酵的话语氛围。聂鲁达后期转向成为政治诗人,以诗歌来履行作为一个战士的使命,以流亡来对抗美洲的右翼政权。在“斯大林神话”破灭之后,聂鲁达意识到了自己对斯大林的盲目信任和过度抒情,随之而来的是觉醒的痛苦,他反对对于卡斯特罗的个人崇拜,也表明了他在政治态度上的成熟。在《疑问之书》这部晚年诗集中,他以纯粹的孩童语气追询天地万物,探问生而为人的意义,或许,在那一刻,聂鲁达回到了生命的原点。

“聂鲁达发展起如此多的生活面向和诗歌面向,以至于他对于我们每一个人在任何情况下都提供了一种信息。他包容了我们人类所有的好,所有的坏,所有平庸和所有自相矛盾。”这部传记展示了这些所有,展示了一个人、一种人生可能的所有的面向。