旧版的翻译文学书籍

来源:澎湃新闻 | 柯卫东 2018年08月09日08:07

翻译过来的外国文学,虽然曾是年少时最为热衷阅读的,但检点所藏的旧版中也其实并不多,因为以前认为翻译文学的旧版收藏价值有限,所以不怎么专门买,后来想买的时候价格已十分昂贵。所存的旧译本,多是从前偶尔买的,要么觉得较为罕见,要么喜欢其装帧,或者是书品好,总之是具备以上一点,价格又不贵而买回来的,这里也只是检其中自觉有意思的随意说而已。

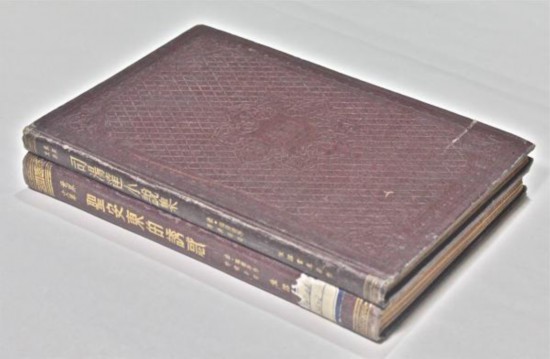

郑振铎编的《世界文库》,为上世纪三十年代印本,九十年代时还是旧书店很常见的书,谈不上珍贵,很便宜就能买一册。需要说明的是这套文库有两种不同版本,其一题名《世界文库》,为十二巨册一套。我对大套书一直都不喜欢,若买这套书的零本,文章多不全,等于买了一册残书回家。还有一种是单行本,每册一书,用原书名。这种是我喜欢买的,因为每册都是全本,开本和装帧也很合我的意,为胶布压花硬面的小十六开本(开本特大),书脊烫金,有的还有精印插图。买这种单本,可以逐册仔细挑拣,一本一本的从容购置,就没有考虑收齐的问题了。据《中国近代现代丛书综录》,这套单本有十五种,是根据上海图书馆的馆藏所著录,也未必完整。现在市场所流传的这种单本,书品好的很少,因而只有书品好的才值得收集,书品不好的话买来确实没什么意思。我收集此套书也仅有五六册,其中两册是译者李健吾的题赠本,分别题赠林徽因和沈从文。

《司汤达小说集》李健吾赠沈从文,1936年6月初版本;《圣安东的诱惑》李健吾赠林徽音,1937年1月初版本。

记得谢其章兄曾在网络购得其中《冰岛渔夫》一册,因为是有书封的,所以高出市值若干倍。但这书从来没听说有书封,经我们仔细辨认,书封为伪(谢兄指不胜屈的上当之一)。我所藏的之中也有《冰岛渔夫》,近日特别翻看,见前后空白页写着情诗,为女性笔迹,乃是昔日情人相赠的遗物,这个早就忘记了,当然这也并没什么价值。

郭沫若翻译的《浮士德》,二十年代由创造社出版,初版本为小三十二开道林纸印,首页有歌德画像,环衬印彩色玫瑰花瓣(再版时取消),看上去十分华丽,但只译了第一部分,直到战后四十年代,才由群益出版社出版全译本。全译本1947年11月初版,为二十四开本一大册,平装有护封,用上等纸印。此书从德文以诗体译,原书斯特芬(Franz Staffen)画的钢笔画插图,题头画和尾花,以及装饰都印在书里。整幅的插图一百三十幅,则另书印成《浮士德百三十图》出版。这册全译本的《浮士德》以前在报国寺得到一册,好书品并有完整的护封。《浮士德百三十图》也由群益同年出版,有四种装帧:报纸平装本八百册;道林纸平装本五百册;冲皮面精装和布面精装本各一百册。我所藏的为冲皮面本,买的时候三千元。最早的二十年代创造社版已经不在了,与其它的几册郭著书籍和书商交换一册萧红的《商市街》,为文学丛刊中的蓝布面小精装本。

《浮士德》全译本,1947年11月初版本;《浮士德百三十图》,冲皮面本(印一百册),1947年初版本。

战后四十年代有好几家出版社出翻译文学,如新知书店、文光书店、上海书报杂志联合发行所等。大概因为这一时期物资缺乏,不同于二三十年代的那种风格各异,这些出版社出的翻译文学书装帧都很类似,都是小三十二开的平装报纸本。但我有一册托斯妥耶夫斯基的《罪与罚》,韦丛芜译本,1946年文光社初版,是合订的冲皮面软精装一巨册,封面题金字,有插图。除这册以外,这种软精装合订本我再没见过第二册了。

《罪与罚》1936年12月初版本

在新街口旧书店曾买过一册俄文版《堂·吉可德》,为大开本布面,1940年版。我自然不识俄文,买这本书是因为其中有多雷的全份插图,计有二百一十幅,而且翻印的十分精致。古斯塔夫·多雷(Gustave Dore,1832-1883)为《堂·吉可德》画的插图最为著名,不知道国内的译本有没有收他插图的版本,根据我的经验,既使有也很少可能收全份,而印刷则更不行。我收藏的一册为1954年作家出版社的版本(伍实译),这是个很流行的版本,插图复制法国画家央贝里桑(Yon-Perrichon),虽然也有七十帧,但幅面十分狭小,比之俄文版的印图则差得远。我还有一册十九世纪伦敦版《大卫·科波菲尔》,插图是布朗(H. K. Browne)的铜版画,这也是原书最著名的插图,很像是原版所印。此册封面贴有写“朱虹”两字小签条,乃是英美文学学者朱虹先生旧藏。此书董秋斯的译本(1958年版),也是收布朗的插图,虽然收全份是很不错,但图幅略有缩小。国内翻译文学书的插图,虽然大都选择名插图,但多数不全,印刷也只能以马虎形容之,所以难称是完美的书册。

《大卫·科波菲尔》(上下)1958年4月初版本; 《神秘岛》(凡尔纳著)1957年4月版。

读翻译文学而找可靠的译本其实是不容易的事。据严复的标准,好的翻译要做到信达雅,但这是理想化的说法,很难实现的,如译过英日文和希腊文的知堂曾说的:试图将别种文字的文学译成汉语是件吃力不讨好的事,即使能够做到达意,原作的风格还是无法传达。这说的是很确切的。我对翻译文学没有研究,因而也无法说哪个版本好或是哪个版本不好,因为这首先要能读懂原文,其次还需要两种文字的文学鉴赏力,同时满足这两个条件的话,恐怕要花费半生的精力,所以就我们普通读者而言,其实只能根据译本的汉语水准推断译文的好坏而已。

因为以前喜欢读外国文学书,依靠阅读的经验,依想当然的看法,以为译本书中五六十年代的质量好,其根据是多为名家翻译,文辞渊雅,表达有风格。另外是认为那时对文学翻译一事态度严谨,所以粗制滥造之作品似应该不多。八十年代出的书也很不错,经典作品多数为翻印著名的译本,而翻译介绍的当代文学也十分严肃,有两本书至今留下深刻的印象:其一为黑塞《在轮下》;其二为索尔仁尼琴《伊凡·杰尼索维奇的一天》。

苏联的书是我少年时读的最多的,虽然其多数现在看来没什么阅读价值,但看见书况保存好的熟悉的旧版,总是忍不住想买回家去。《钢铁是怎样炼成的》和《青年近卫军》是我少年时读过很多遍的书,前者我有一册1953年的大开麻布面本,这是一册经典的译本。七十年代还读过新的译本,忘了译者是谁,认为与老译本相去甚远而无法卒读。《青年近卫军》很长时间都没有,因为要找好书品的,直到最近获得一册,为中青社1954年初版,书品堪称完美。此种买来怀旧的老书还有另外两册,也是那时的经典,为精装本的《被开垦的处女地》和《卓亚和舒拉的故事》。

《被开垦的处女地》,1954年八月版; 《青年近卫军》,1954年9月初版本。

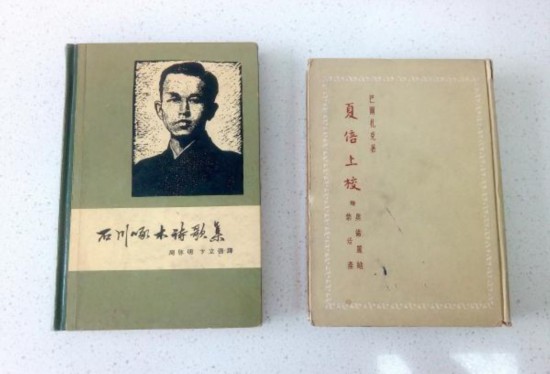

五六十年代的经典名著译本,见到好的就喜欢买。这一时期的书因为年代并不久远,流传的也多,买一册不是难事。但若是要求苛刻,只买书品佳的精装本,那就难了,检点藏品也没有几种,如肯特插图的《白鲸》;马克·吐温《密西西比河上》;王佐良译《彭斯诗集》;乔叟《特罗勒斯与克丽西德》;《石川啄木诗歌集》(周启明、卞立强译,印三百〇五册);钱君陶装帧《德沃夏克传》(印二百二十册)之类。傅雷所译的巴尔扎克著作,六十年代有纸面精装本,插图为另纸印,但五十年代版的装帧则更好,这个版本我有《夏倍上校》一册。此外《都尔的本堂神甫》和《搅水女人》两册精装本印数只有五百。傅雷喜欢印特殊的版本,他的不少书都有特印本,印数稀少。三十年代译的《贝多芬传》有三种印本,为普通报纸本、加拿大纸本和宣纸本,后两种为特印。这本书的普通纸印本,不知为什么一直只卖几十块钱,至今如此。在他早期的译本中,还有几种也是有特印本的,我有民国骆驼书店版四册本的《约翰·克里斯朵夫》,但曾在早期网上拍卖见过一套红冲皮面精装本,为没听说过,可惜没能买到。

《石川啄木诗歌集》(印三百零五册),1962年1月初版本;《夏倍上校》,1954年11月版。

更早期的翻译文学书,也就是晚清的译本,也收藏有几册,比如《迦茵小传》和《黑奴吁天录》,两种都是林纾所译。前者为商务印书馆说部丛书光绪三十一年(1905年)的初版本,一部两册;后者是文明书局也是光绪三十一年版本。林纾翻译的外国文学作品有三部为最有名,此为其二,还有一部是《巴黎茶花女遗事》,这本书的玉情瑶怨馆版木刻本,目前大概售价最高。《迦茵小传》的出版也曾轰动文坛,使中国读者误以为作者哈葛德为英国文学大作家,而其实乃是二流通俗作家。钱钟书认为林的译笔比哈葛德原著高明得多,他宁可读译文也不愿意读原文。《黑奴吁天录》的文明书局版不是最早的版本,最早的版本是武林魏氏光绪二十七年(1901年)出版,木刻线装四册。

《迦茵小传》(上下),光绪三十一年(1905年)初版本; 《黑奴吁天录》,文明书局光绪三十一年(1905年)版本。

福尔摩斯的探案小说,据研究者说是清末至民国其间翻译版本最多的,最早的翻译是刊载在《时务报》1896年,由张坤德译四篇,然后于1899年由上海素隐书屋印行单行本,书名《包探案》。我收藏的一册也是很早期的,为文明书局1902年出版的《续包探案》,署名警察学生译,收文七篇,小十六开本道林纸印,大概是福尔摩斯探案的第三个单行译本。最早以“福尔摩斯”为书名是由小说林出版社(曾朴创办)开端,名为《福尔摩斯再生案》,第一册出版于1904年,共出约二十余册。

《续包探案》,光绪二十八年(1902年)版本。

《鲁滨孙漂流记》最早的译本为钱塘跛少年(沈祖芬)所译,题名《绝岛漂流记》,杭州惠兰学堂1902年出版,这个版本很难见。阿英《晚清戏曲小说目》著录为木活字本,但我见过此书一次,实际是铅印大字本,阿英的著录有误。此书流行的版本是1905年商务印书馆出版,林纾译本,收在说部丛书中。我有这个版本的1914年再版本,并《续记》共四册。说部丛书的民国再版本远不如清末印本好,清末的印本都是用道林纸,民国版则改为薄报纸,封面也由彩色印改为单色印。此书还有一个译本鲜为人提及,是宣统二年(1910年)出版,名为《绝岛日记》,译者周砥。笔者藏这个版本的初版,为群益书社发行,蓝胶面精装三十二开本,一百一十五页,英汉对照。清末的鲁滨逊单行译本应只出过上面这三种。

晚清的翻译文学书是近代翻译文学的起源(更早的零星译本不论),这一时期最早的译本不知是哪一本,我见知堂《明译伊索寓言》中说,他早年在东京上野图书馆见过1840年广东出版的《意拾蒙引》(即《伊索寓言》),而且还作了题解记在笔记中(笔记已丢了),他记得是英汉对照的洋装本。这大概是很早的洋装译本,估计在国内早已失传。现在能见到的清译本多为商务印书馆的“说部丛书”和小说林社的“小说林”版本。这一时期的翻译,很多都是意译,或者节译,还有的甚而掺以己意加以改写,比如曼殊所译的《惨世界》,本来是翻译雨果的《悲惨世界》,但他却在其中加入自己的故事。所以清代的翻译文学书,多只有历史价值,除了几部著名的译本,以及少数精心译作之外,阅读的价值并不高。

我准备花一笔钱买的书可能只是“译文丛书”中的某一种。这套丛书是巴金于三十年代编的,分两种装帧:平装本和精装本。平装本我已有两种《情感教育》和《巡按使及其它》,书品都很好,还保留着完整包封纸,然而这套书的精装本要比平装本好看的多,精装本为胶布面装,书脊花纹烫金,印数不多所以难以获得。现代文学馆巴金的捐书中还有更好的,为黑色冲皮面装,金字,估计印数也就是寥寥几册。当然我其实只想得一册好书品的普通精装本。记得许多年前曾在潘家园见到一册精装书放在脏塑料袋里,询价为五百元,嫌贵也没看是什么书,后来被吴兴文兄买到手,正是丛书中的《猎人日记》,更有甚者,扉页还有译者耿济之的签名题赠。此事至今想起来还不免耿耿于怀。