阳翰笙《天国春秋》手稿档案及其他

来源:《中国现代文学研究丛刊》 | 王雪 2018年08月22日07:44

在中国现代文学史上,阳翰笙以革命家和文学家的双重身份出现,从1920 年代末开始发表小说,到1990年代初出版诗集,活跃文坛五六十年。他一生创作出了三百多万字的小说、戏剧、电影、文论等,凭借八部大型话剧剧本,他成为知名的戏剧家,其中《天国春秋》被认为是“不可多得的优秀之作”1、“中国话剧史上的经典之作”2 。剧本取材于太平天国时期的“天京内讧”事件:北王韦昌辉利用洪秀全和东王杨秀清之间的矛盾,故意制造事端,引起洪秀全猜忌,最后杨秀清及其部属两万多人惨遭杀害,太平天国领导层元气大伤,间接导致了斗争的失败。作品创作于距今七十多年前的1941年,手稿如今完整地保存在中国现代文学馆的手稿库中,为我们回到历史现场,一窥这部作品生产的最初时刻提供了条件和机会。

01为蒋介石还是郭沫若

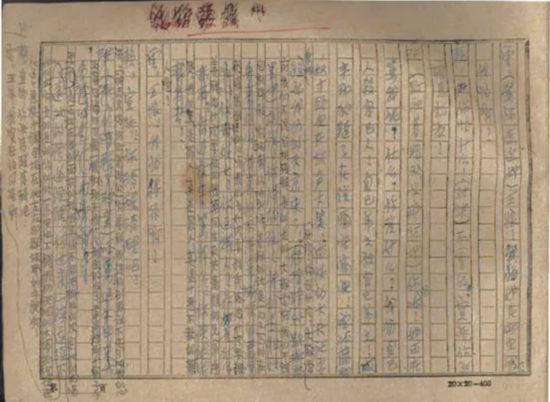

阳翰笙将《天国春秋》的手稿用线绳装订起来,并加上了纸壳做成的封面与封底,封面以毛笔正楷竖排题写:“天国春秋阳翰笙题”,根据由“纪念阳翰笙诞辰百年文集、画传编辑委员会”编写的《百年阳翰笙》一书的图片 3,阳翰笙至少为自己的五本话剧剧本做了这样的“装帧”,它们是:《青年中国》《两面人》《草莽英雄》《天国春秋》和《槿花之歌》,其中仅《天国春秋》的封面有明显的折印。

整篇手稿用蓝色钢笔写在20×20的方格稿纸上,稿纸纸张粗砺,与我们对战时重庆物资供给情况的想象一致。整本手稿共计215页,有修改痕迹。修改有蓝色与黑色字迹的区分,应该是分前后两次进行的。整篇手稿笔迹稍显潦草,显出为激情驱使而奋笔疾书的创作状态。在篇末作者属“1941年9月3号脱稿”。阳翰笙在日记中曾记录过《天国春秋》的创作起始时间:“(1941年)一月十七日因父病,回故里省视,至三月始归。初夏开始写《天国春秋》,至9月始完成。” 4与手稿的记载相符合。

手稿完成后曾有中华剧艺社的油印本流传。1942年2月9日阳翰笙在日记 中写道:“予倩再次来访商催《天国春秋》剧本。拟日内将中艺油印本改好寄去。” 5 但此本现已无从查找。

1942年6月起《天国春秋》开始在《抗战文艺》上连载,分三次载完。这次登载的版本可以称为初刊本。初刊本《天国春秋》正标题下还有副标题—— “为纪念郭沫若先生创作生活二十五周年而作”,而这个副标题在手稿上是没有的。剧本创作的1941年,阳翰笙正担任国民政府军委会政治部第三厅主任秘书和文化工作委员会副主任。这年1月皖南事变发生,直接导致阳翰笙创作《天国春秋》,这在他的回忆录《风雨五十年》 6 中有明确记载:

皖南事变发生后,我们在周恩来同志的领导下进行有计划的疏散应变工作。这一工作告一段落,恩来同志让我回家乡一次,以避开敌人的刀锋。那时,我内心充满着对国民党反动派的仇恨,决心通过戏剧形式来揭露蒋介石集团对外投降、对内残杀的罪行。在法西斯白色恐怖笼罩的日子里,写现实题材是不容许的。我在三十年代初曾打算写作太平天国三部曲,搜集了大量材料。这时,我便想到从我熟悉的历史材料中选取题材, 准备通过描写太平天国的内乱来体现我的创作意图。

1941年周恩来(右一)与郭沫若(中)、阳翰笙合影

阳翰笙的上级周恩来1941年1月18日发表在《新华日报》上的题词“千古奇确地指向发动皖南事变的蒋介石。那为何剧本在第一次公开发表时要特意加上“为纪念郭沫若先生创作生活二十五周年而作”呢?

答曰:斗争所需、时代所求。皖南事变后,中共在重庆的局势极为不利, 所有新闻媒体几乎都被国民党把持,而中共当时在重庆唯一合法的媒体《新华日报》也受到国民党的严密审查。“可以说,共产党为自己做宣传和解释的唯一合法的渠道也被堵上了,中共在人们心中的形象开始受到动摇。” 7 如何在如此不利的局面下争夺话语权,是摆在周恩来等领导人面前的重要任务。

1942年,郭沫若五十岁,周恩来想出了给他做寿的主意,打“庆祝创作二十五周年”的旗号。当事人郭沫若知道后当即谦辞。据阳翰笙回忆,周恩来对郭沫若说:“为你做寿是一场意义重大的政治斗争,为你举行创作二十五周年纪念,又是一场重大的文化斗争。通过这次斗争,我们可以发动一切民主进步力量来冲破敌人的政治上和文化上的法西斯统治。” 8 于是,在祝寿的名义下,《天国春秋》通过了国民党重庆市党部的审核,跟郭沫若的历史剧一道, 在第一届重庆雾季公演中一炮打响。“为纪念郭沫若先生创作生活二十五周年而作”的副标题自然要醒目地题写在《抗战文艺》杂志的版面上。

02手稿后来经历了什么变化

《天国春秋》在《抗战文艺》上首次刊出后,在后期传播过程中还有如下版本:

1944年8月重庆群益出版社版,1949年8月由上海群益出版社再版;

1957年2月人民文学出版社《阳翰笙剧作选》版;

1982年12月中国戏剧出版社《阳翰笙剧作集》版;

1983年3月四川人民出版社《阳翰笙选集第二卷话剧剧本》版;

1999年10月华夏出版社《阳翰笙代表作》版。

这些版本跨越了阳翰笙的不同人生阶段。对比这些版本的异同,笔者尝试描述作品的生命发展历程如下:

1.手稿为初次创作。2.为了方便中华剧艺社排演,作者在手稿上做出修改,修改稿油印后一部分送审,一部分留在导演和演员手中排练使用。3.1942年6月在《抗战文艺》上发表的版本是留在作者手中的油印稿。4.1944年重庆出版社出版时的底本是国民党重庆市党部审核后的修改版,部分体现了国民党的意志。5.1957年人文版后记中提到作者于1955年对其进行了大规模的修 改,“索性把那些恋爱场面都删去了”。这次修改依据的是《抗战文艺》初刊 本,也就是作者自己的手稿修改本,最终体现在1957年2月的人文版中。修改时作者正担任中国人民对外文化协会的党组书记,离在1957年5月全党整风和反右运动中受到通报批评还有两年时间。6.1982年,阳翰笙“文革”后复出的第三年,这部作品得以再次出版,依据的是1957年人文本,修改幅度非常小,仅为标点符号和小部分关于洪宣娇的内容,不能判断修改行为是作者所做还是编辑所为。7.1983年版为1982年版的重复。8.1999年华夏出版社出版时又回到了1944年群益出版社经国民党修改的版本,而不是1943年1月《抗战文艺》的最初版,也不是1957年作者自己大改的版本。

下面,笔者以剧本的主旨段,即在其后的历史叙述中被反复言说的引起观众强烈反响的“大敌当前,我们不该自相残杀!” 10 段落为例,将手稿原稿、手稿修改稿与其他版本对比如下:

通过以上对比,可以看出不同时期的变化可以分为“主旨改变”与“个别词句改变”两个方面:

1.洪宣娇到底恨谁

手稿原稿,洪宣娇在杨秀清被杀后仍然将满腔仇恨投射到傅善祥的身上: “我真恨不得来撕你的恶嘴啊!你这妖女!你这贱人!你是什么东西?你还敢来骂我么!你快给我滚出去!”呈现出一个因妒生恨进而毁掉天国大业的女人形象,“大敌当前,我们不该自相残杀!”的主旨并没有出现。可见“大敌当前,我们不该自相残杀!”并不是作者最初生产作品时的意图,却成了该剧后世被反复言说的关键所在、点睛之笔,这次修改在与局势接合及意义争夺方面有至关重要的作用。它是怎么发生的呢?

阳翰笙自称,当时为了通过审核,在创作时特意加入了杨秀清、洪宣娇、傅善祥的三角爱情戏份。这部分主题写得如此深入,以致作者写着写着似乎有些身不由己,他在1942年1月1日的日记中记到:

午后二时参加文协11 所主持之茶话会,席间与白薇、海尼12 闲谈。谈到《天国春秋》,海尼怪问:“你写女人写得那样的好,是不是受了你太太的影响?”我笑答:“也许是的吧。” 13

作者的日记通常非常简略,也并不是每天都写,而这一对话被作者挑出,活灵活现地记录下来,可想而知他对这一对话感到愉快和满意,对自己把女人戏写得如此打动人心感到自得。手稿原稿篇末洪宣娇面对傅善祥的鬼魂依然恨意难消,将矛盾推送至最高潮,符合情节发展的内在规律。如此自洽的情绪发展为何被作者大幅度修改了呢?根据《百年阳翰笙》书中的记载,此剧从创作到演出,周恩来都曾亲自过问,那么在初稿完成后,阳翰笙很可能将剧本读给周恩来听过,根据周恩来的指示精神,阳翰笙为了表达出政治上应该表达出的主旨,决意让洪宣娇改变性格,在最后由咒骂傅善祥改为自我反思自我谴责, 认为自己分不清敌友而犯下了重罪。

这样一来,洪宣娇的定位就成了被挑唆和蒙蔽的人,她因为没有判断好敌我而导致同室操戈、自相残杀,惨剧出现后她认识到了这一点,开始忏悔。和历史两相对照,这分明就是周恩来对蒋介石的期望。这种期望虽然没有抓住蒋介石的真实意愿和历史处境,却创造出了让他忏悔的气氛和气势,同时也表明,只要你忏悔,我们还可能原谅你。这种逻辑对于广大民众来说非常易于接受,符合他们的心理期待。以一种惋惜和悲痛的心情来低姿态诉说,恨的不是你本质太坏, 恨的是你被人利用做出了蠢事。这种把握好政治分寸感的话语可以博得广泛的同情。不能不说,在弱势和下风的地位中,周恩来拿捏得无比得当,在遭受惨痛损失后,借力打力,于舆论宣传和人心向背上打了一个漂亮的翻身仗。

文学是社会话语的凝结,有时更是政治斗争的工具,阳翰笙在这高超的政治手腕和政治魅力的慑服和感召下,按照周恩来的判断和指示,完成了剧本的修改。整部作品完美地展示和传达出了周的意图,获得了深广的社会效果。因为跟时局紧密贴合,符合党对局势的判断,在当时和之后的传播与接受效果也比较理想。

修改本演出后并非没有批评,老舍从专业的角度对东王形象的塑造以及情节的设计提出了自己的看法:“东王过于文雅,大概是阳翰笙作为知识分子,要了解粗豪之士有困难,所以写得不那么像。而且在剧情上有点不知所云。对东王看着是正面塑造,北王则是反面主角,可是东王竟然幕后设妓,以窘北王,则未免太过火了,北王被如此戏弄,不报复才怪。作者究竟在想什么?总之全剧没有郭沫若《棠棣之花》的那种清丽坚俏,失之平庸。” 14 “全剧适与《棠棣之花》相反,虽有文雅的女状元,虽有富丽的布景,但不知怎的,全无诗意。”15

《棠棣之花》虽与《天国春秋》同时上演,创作时间却在二十年前,是郭转向马克思主义之前的作品,他那些用以表达自己狂热看法的感情洋溢的言语,其富丽堂皇与干劲十足确实无与伦比。“五四”精神照耀下的主人公为国献身的主 题浑然天成,老舍赞其清丽与坚俏,对阳翰笙的刻意接合发出不满的喟叹。

1955年阳翰笙对《天国春秋》进行了大规模的修改。他细细地删去了东王杨秀清、西王萧朝贵与西王娘洪宣娇的三角关系,即使这会导致杨秀清、洪宣娇、傅善祥、韦昌辉等人物形象和人物性格的改变也在所不惜。爱情戏尚在时的演出就诗意欠缺,现在去掉爱情戏,恐怕就更无诗意了。他的眼光执着于政治意义, 要做时代的吹鼓手与书记员,在主动性与进取心的方向上与老舍早已殊途。

2.曾国藩是“奴才头儿”吗

1944年的初版本的删改十分明显,咒骂咸丰和曾国藩处的感叹号改为了逗号。对曾国藩的修饰语“那奴才头儿”被删去,“满清的大兵就要乘机杀到我们的天京来了”,去掉了“杀”字,“大敌当前,我们不该自相残杀!是的,是的,啊,国舅!你听到吗?你听到吗?善祥的话,是一句又一句的在刺痛着我这的心呀!……为什么要杀那几万同生死共患难的兄弟手足?”被悉数删去。这样一来,洪宣娇悔恨的只是自己间接杀了杨秀清和傅善祥,最关键的新加上去的“不该自相残杀”的大声疾呼又被“敏锐”地去掉了。

通过删除的行为,曾国藩称谓问题的敏感性凸显,这涉及当局各方对形势的不同态度:“那时候国民党反动派正在实行所谓‘攘外必先安内’的卖国投降政策,正把曾国藩当成是他们的救命恩人,五体投地来崇拜的。” 16

那么做出这些“精准修改”行为的人是谁呢?他这样算在事实上阉割了这 个剧本吗?1946年何其芳曾经回忆过自己的《天国春秋》观剧体验,写作《评〈天国春秋〉》17 一文,对国民党的审查提出批评。在文章中他说道:“我曾经把作者最初的油印本和上演时的台词比较,和出版后的本子比较,发见有很多删改。颇可玩味的是杨秀清讲他的穷苦出身不准讲,杨秀清骂曾国藩是奴才头儿不准骂,韦昌辉做私货买卖不准提,洪仁发、洪仁达、洪仁政的罪恶也不准揭露,诸如此类,多得很。那些检查官竟是这样怕穷人,而又那样爱护汉奸、官商与恶棍。”可见做出删改的机构是“检察官”,也即国民党重庆市党部审查委员会。这位删改《天国春秋》的委员尽职尽责,删改得也是十分的“到位”,展现了自己的能力和素质。既然可以做出这样的修改,难道会愚蠢 到看不出整部剧的用意吗?为何不直接毙掉,而是放过了让其诞生呢?

相关历史资料显示,当时担任国民党重庆市党部审查委员、具体负责审查《天国春秋》的人叫吴茂孙,他是1941年成立的“小民革” 18成员。他曾这样对阳翰笙说:“我删我的,你演你的,横竖没有人拿着本子去看戏。” 19因为周恩来出色的统一战线工作,吴茂孙在关键位置关键时刻以灵活的方式做了《天国春秋》的助产士。

但这一国民党内部的潜流并不能被看作当时的主流,《天国春秋》其后的遭遇并非一帆风顺。根据阳翰笙日记的记载,之后的演出过程中,国民党特务不时扰乱,导演应云卫遭到殴打,计划在成都的演出也因审查的原因几乎搁浅:

1942年6月2日:晚《天国春秋》最后一场上演于民众会场,一幕未完,即发生有人殴辱云卫事,我当即从剧场走出,一面鼓励和劝慰中艺诸友继续将戏演下去,一面多面托人与宪兵方面交涉。结果,云卫去未一小时,即安然自宪兵派出所出。回兼善,云卫详谈经过,令人愤慨之至! 20

1943年12月19日:梦莲21来此后,今天算跟她谈了一次较详细的话。她是为《天国春秋》禁演事,特由成都赶来重庆的。原来《天》剧本决八号在蓉上演的,六号忽得图审会电令,说此剧未得图审会修改前,绝对不准上演。云卫没有办法,只好派梦莲来渝交涉这件事情。梦莲到此后,几经奔走,现在虽说可望不致遭禁了,可是听说一切手续办妥至快也要22号才能上演了;同时国民大戏院方面因候《天》剧无着,已经早排了电影片子。因此《天》剧却不能不搬去蓉光;而蓉光是一个久未演戏的冷戏院,新年的日子又不能让出来。结果如何,真叫人担心得很呢! 22

作品面世之后,又经过如此几番的争夺与反复接合,形成了一个双方都可以接受的文本。这已经是阳翰笙所不能控制的了。

值得玩味的是,这些犯了国民党忌讳的词句在1957年作者亲自修改后呈现出的版本中并没有得到全面恢复。“不该自相残杀”这一明线恢复了,对曾国 藩的评价“那奴才头儿”并没有重现。也许随着身份地位的变化,阳翰笙对曾 的评价也发生了微妙的转换,作者对于意义的控制努力始终不曾松懈。

《天国春秋》手稿

03延续与断裂:与《地泉》三部曲的比较

《天国春秋》中女状元傅善祥是作者倾力打造的知识分子形象,成为阳翰笙的创作脉络中的一个阶段性成果,这在与其《地泉》三部曲23 相比较中可以得到较为明晰的展示,他不断与时代以及斗争形势接合的进程也历历可见。

1.知识分子的颓废与明朗

《地泉》三部曲提供了两种不同的背景,第一部分《深入》描述了郊区的群众运动;第二部《转换》则是聚焦城镇中个体知识分子面对政治该如何作出个人选择;这两部分,城市与乡村,个人与群众,现实与虚构在第三部分《复兴》中融合。阳翰笙创作该作品是以他在1928年、1929年和1930年间所目睹并 参与的历史为基础的。《天国春秋》中也涉及知识分子在严酷的革命政治中的命运,同样以他本人在重庆第三厅参与历史现场的亲身经历为背景。

《地泉》中的知识分子青年在蒋介石清洗共产党之后变得极度颓废,这种颓废与疏离感的呈现不可避免地与革命的铁的纪律发生冲突,于是因为作者对于爱与性的暧昧态度导致善恶、理想与幻灭、进步和颓废之间的界限也模糊起来。到了《天国春秋》中,天国中的女知识分子带着强烈的悲剧色彩,但她绝不是颓废的,她善良、聪慧,不惜用自己生命为代价来达到团结。她就是理想的化身,明朗而没有任何含糊。

2.爱情的落幕

阳翰笙描述革命与爱情时,兴趣和目标是传达政治信息和意识形态,但接受的效果总是不尽如人意。瞿秋白就认为他走入了革命浪漫主义的歧途,成为了肤浅描述的“庸俗现实主义的路线” 24 。这个老问题在历史剧领域内依然延续了,外部的群众运动是作者一心想要表现的,但内心的精神的个人世界与三角恋情似乎总能更精彩。

断裂在于,时代节庆般的革命狂热落潮了,性冲动与革命相伴随的浪漫冲力受到了现实无情的打击,爱情让位于政治斗争的需要在阳翰笙这里已没有任何争议。前文提到的延续只不过是一种落日余晖般的映照,因为写作的惯性而导致的残余,一种可有可无的点缀,一种推动剧情发展的工具,再没有二三十年代那玫瑰的色彩,与附着其上的激动、颤栗。这是阳翰笙作为左翼作家的成熟,也映射着一个浪漫时代的落幕。

3.对爱情的态度

《地泉》中的爱情受到残酷现实的压迫,怀秋和梦云在有了共同的政治目标而相爱之后,“然而,环境不容他,他自身还负有伟大的使命,十天以后, 他又要重上征途,又要军鼓营暮,在弹雨枪林中过那种血战肉搏的战争生活, 他又哪能有那种幸运来享受这有希望而又没可能的甜蜜的爱情生活呢!” 25《天国春秋》中无论是洪宣娇的爱慕还是傅善祥的暗通款曲,都因为战争的环境而没能实现。

怀秋和梦云面对幻象和现实、主体精神和集体使命之间的冲突时,感受到极端的压抑,这种压抑,暗示了作者将爱情置于革命之下,将自我置于集体之下的勉强态度。自我彷徨不安,在认同无产阶级大众的同时还无法忘掉自我。阳翰笙表现的现实中个人情感与异性恋情非常独立,还没能将其升华到泛化的政治冲动中,读者感受到的是个人在理想和欲望之间、崇高意识与本能之间进行选择、妥协与协商。傅善祥体验着同样的冲突,在理想与欲望之间挣扎,但她的感受不是压抑,而是愧疚。她认为是自己导致了洪宣娇被坏人利用而与东王自相残杀,自我完全认同了革命的伟大事业,愿意与革命融为一体,放弃个人的主观精神与追求。

4.个人英雄与集体英雄

《地泉》赞颂英雄,颓废的知识青年在没有充分理由的情况下戏剧性地转变为革命英雄,作者假定的善与恶的道德坐标似乎是,革命英雄通过腐朽和堕落的炼狱而获得新生。《天国春秋》同样描写英雄,东王、王娘、丞相,都是革命斗争中不同的英雄。前面两个是外部征战中的英雄,后者则是内部冲突中成长起来的知识分子悲剧英雄。然而,《地泉》中明显突出了个人英雄主义, 知识分子夸大的浪漫自我形象,无法为革命理性所控制,集体和党的命令自然要退居次要的位置。《天国春秋》则毫不犹豫地宣告了个人英雄主义的灭亡, 只有团结带来的集体英雄主义才能给革命事业带来转机和生机。

5.现实主义的两种“真实”

《地泉》三部曲时期的阳翰笙对革命加恋爱的书写缺乏现实主义看来至关重要的“真实”,引来了批评者尖锐的批评,认为他离现实主义还有距离。到 了《天国春秋》,虽然披着历史剧的外衣,阳翰笙对革命的现实主义已经有了自觉的追求,这体现在傅善祥并没能改变天朝覆亡的命运,而《地泉》三部曲中的主人翁可并不是这样:“汪森组织农会,得心应手,后来打下十多个县;梁子琴一介书生,竟能诱杀警察局长,唾手而缴获全局的枪支;消沉堕落的林怀秋,眨眼间又神秘地成为伟人,一个月就从敌营拖出两营人来,一个文弱的读书小姐梦云,到工厂不久,吃苦不多,居然成了30万工人的领袖” 26 ,这个转变正是《地泉》批评者们的要求。

但这种巨大的转变背后延续的则是阳翰笙创作态度的诚挚与真实。《地泉》中反映的更多的是阳翰笙感受到的心理真实。正如他自己所说:“至于《复兴》,如果要去追问它的所谓时代背景,那正是丁玲女士的《一九三零年‘夏’上海》,那时有好多人都在这一“复兴”时期中发了狂,说大话,放空炮,成了这一时期的时髦流行病。我那时蹲在上海,大概也多少受了些传染, 这在《复兴》中是深深的烙印得有不少痕迹的。” 27 这些带着辩解色彩的自白清楚地表明,这一时期他也是“发了狂”,狂,即被现实所驱动,带了更多自 我想象与陶醉的自欺成分,然而这自欺是真诚的,不是犬儒的。阳翰笙认为自己是真实地反映了现实,倾力描写了小资产阶级向无产阶级的转变。《天国春秋》中对于革命曲折过程的描述,既是当时现实的国内外局势的投射,也是阳翰笙本人更加成熟后理智的观察与判断的结晶。

通过以上分析我们可以看出,在知识分子个人的精神状态、对于爱情的主观认识,对于知识分子的出路,以及如何用文学反映革命的问题上,阳翰笙都在既有基础上有了认识上的“革命”。

在第一个阶段,革命的政治意识形态只停留在口号的层面,并没有对创作构成深刻的影响,灵魂深处还是个人的浪漫的“五四”精神。而到第二个阶段,政治立场才真正侵入阳翰笙的思想并牢牢扎下根来,只不过在创作手法上延续了一些过去的惯性。

无论第一个阶段还是第二个阶段,阳翰笙都是源于内在的精神追求,从社会发展的政治需要出发,自觉地归附于革命与大众中,自觉或不自觉地弱化了知识分子的启蒙立场。这既来源于阳翰笙的现实经验,又来源于他理论水平的进步。正如李泽厚所说“唯物史观特别是阶级斗争学说,成为马克思主义在中国最突出的被接受和被实践的部分。实用理性使中国知识分子乐于接受进化论和唯物史观。它们主要作为一种科学的意识形态和理性的信仰被奉行”。28 作为知识分子的傅善祥要尊敬作为革命家的洪宣娇,以死讽谏,可不敢给人家启蒙了。

在作品中阳翰笙自觉与时代和斗争形势接合,与此同时,他也巩固了自己党内文化领域领导人的地位与影响力,“文艺界的周总理”之称越发实至名归了。

《天国春秋》剧照

04进一步“接合”的可能性

伯明翰学派的霍尔曾提出著名的接合理论,认为文化的意义是不稳定不固定的:“文化文本的意义不可能被嵌入固定不变的意义框架中,而且意义也不可能被生产者的意图所控制,意义是接合/表达的结果。在接合/表达的背后,其实就是文化霸权的争夺和确立。” 29 这虽然是大众文化研究领域的理论,对我们分析和认识阳翰笙的创作也有一定的借鉴作用。文学作品既不是作家本真的表达,也不是纯粹欺骗、操纵受众的工具,而是一个充满竞争的领域,一个文化冲突的场所,是不同因素接合的结果。

在这个意义上,一部经典之作就是能不断与受众接合的作品。通过对《天国春秋》生产过程的钩沉以及与《地泉》三部曲的对比,我们发现,这部作品既是阳翰笙与之前创作的接合,又是与时代氛围斗争形势的接合;既有老舍、何其芳以及其后夏衍、周巍峙对其的解读与品评,也在当时的重庆雾季公演中,借助话剧的形式和为郭沫若祝寿的气氛得以与众多观众见面,与合作抗战的和人心激荡的脉搏共振,一时风光无两,成为那个“话剧黄金时代”中浓墨 重彩的一笔。因此,称之为其时的经典之作毫不为过。

但一个时代的经典能否成为文学史上的经典呢?美国学者布鲁姆(Harold Bloom)在《西方正典》中的一个说法:“一项测试经典的古老方法屡试不爽:不能让人重读的作品算不上经典。” 30放在较长的历史时段上看,《天国春秋》与时势和政治意图结合过于紧密的优势就变成了劣势,当时过境迁,作品很难再找到与新语境接合的触碰点,再语境化遇到了困难。本来关于爱情的戏份可以作为连接不同时代读者内心的纽带,但作者在1957年修改时又大刀阔斧将其完全砍去,不啻自绝“后路”。

同时,作品对历史背景的叙述又过于简略,真实与虚构的问题并没有得到应有的重视,看中的只是“有用”和“无用”,这无疑为“征服”和打动专家学者设置了重重障碍。

另外,作者秉持一个作家的精英姿态,整篇作品并未吸收民间和大众化的模式性叙述套路,为今后进一步被大众文化选中作为改编资源也设置了障碍。如此,《天国春秋》也已经驶出了经久不衰保持经典地位的轨道。

注释:

1 张大明、潘光武:《阳翰笙评传》,重庆出版社1998年版,“小引”第1页。

2 周巍峙:《深切怀念阳翰老》,《百年阳翰笙》,中国文学艺术界联合会、四川省宜宾市人们政府合编,中国电影出版社、中国戏剧出版社2002年版。

3 中国电影出版社、中国戏剧出版社2002年版,第93页。

4、13 《阳翰笙日记选》,四川文艺出版社1985年版,第92、3页。

5、20、22 见《阳翰笙日记选》,四川文艺出版社1985年版,第20、49、226页。

6 人民文学出版社1986年版,第296~297页。

7 吴彬:《人事纠纷与中华剧艺社的解散》,《安庆师范学院学报(社会科学版)》2016年12月第35卷第6期,第56页。

8 高音:《〈屈原〉——用戏剧构筑意识形态》,《文艺理论与批评》2006年第3期。

9 参见金宏宇、裴蓓《〈天国春秋〉的版本与修改》,《重庆三峡学院学报》2006年第2 期。

10 比如,在中国电影出版社和中国戏剧出版社联合出版的为纪念阳翰笙诞辰100周年的《百年阳翰笙》大型文集画传中这样介绍:“阳翰笙以给郭沫若祝寿的名义,由中华剧艺社上演了他借历史题材反映现实斗争的话剧《天国春秋》。每当剧中人大声疾呼:‘大敌当前,我们不应该自相残杀’时,观众席中立刻爆发出雷鸣般的掌声,强烈地表达了对蒋介石政权卑劣行径的抗议和声讨。”

11 中华全国文艺界抗敌协会,1938年成立于武汉。

12 作家黄白薇、刘海尼。

14 老舍:《看戏短评》,载王行之编著《老舍论剧》,中国戏剧出版社1981年版,第239页。

15 同上。

16 《阳翰笙剧作选》后记,人民文学出版社,1957年2月版。

17 见《何其芳文集》,人民文学出版社1983年版。

18 就在1941年夏天,和阳翰笙创作《天国春秋》同时,一些早就和周恩来有过接触的在重庆的国民党上层“左派”人士为共产党统一战线的政策和周恩来的个人魅力所折服,他们在重庆正式加入了周恩来领导的“中国民主革命同盟”,即“小民革”,其主要任务是利用各种渠道,广泛联络国民党上层中愿意进步的人,从国民党内部推动坚持团结、民主、抗战的斗争。

19 《百年阳翰笙》,中国文学艺术界联合会、四川省宜宾市人们政府合编,中国电影出版社、中国戏剧出版社2002年版,第112页。

21 应云卫之妻程梦莲。

23 《深入》《转换》《复兴》,1930年上海平凡书局初版,1932年上海沪风书局再版。署名为“华汉”。

24 瞿秋白:《革命的浪漫蒂克》,见华汉《地泉》,上海沪风书局1932年版,第1~8页。

25 华汉:《地泉》,第103页。

26 张大明、潘光武:《阳翰笙评传》,重庆出版社1998年版,第64页。

27 见华汉为《地泉》所做的序言,第32页。

28 李泽厚:《中国现代思想史论》东方出版社1987年版,第3页。

29 赵勇主编《大众文化理论新编(第2版)》,北京师范大学出版社2016年版,第126页。

30 [美]哈罗德·布鲁姆:《西方正典》,江宁康译,译林出版社2005年版,第21页。