《许茂和他的女儿们》手稿谈

来源:文艺报 | 张元珂 2019年01月23日06:30

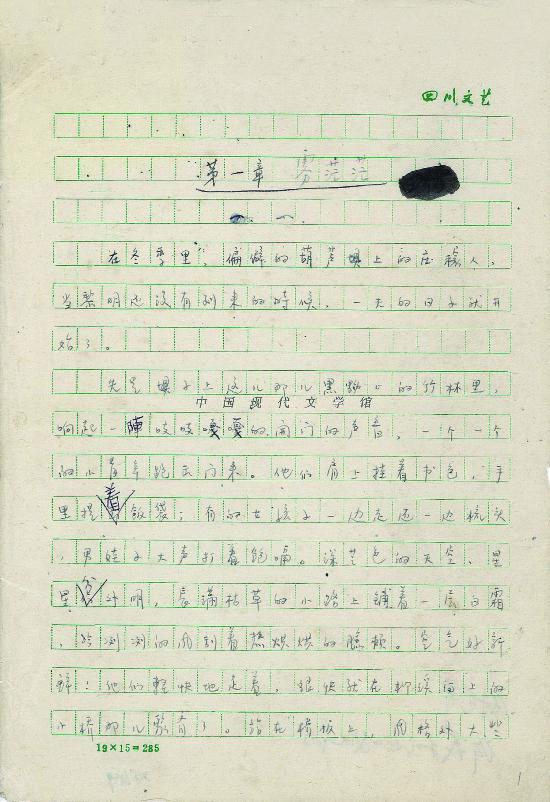

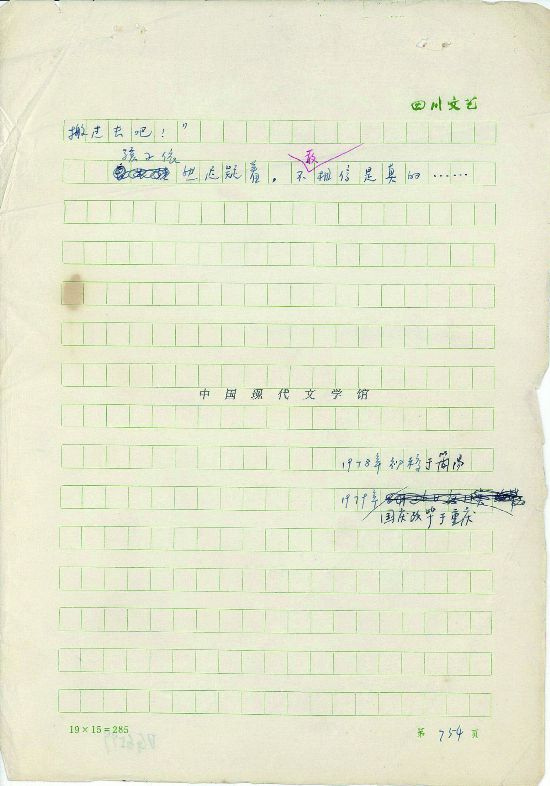

完整的手稿本共754页,主要用蓝黑钢笔书写成。最后一页有“1978年初稿于简阳 1979年国庆改毕于重庆”字样。纸张除个别页码为重庆市文学艺术界联合会专用稿纸外,其他皆为《四川文艺》蓝色方格专用稿纸。除了这份完整的手稿本外,还有三份类似附件式手稿:一份是针对初稿第一章、第二章的手抄本,纸张为重庆市文学艺术界联合会红色方格专用稿纸,共64页;一份是题为“第十章 夜长梦多”的残稿,共6页,即第156页—161页;还有一份是题为“第六章 寂寞”的残稿,即第390-398页。考虑到《许》在初版之前,曾先后在《沱江文艺特刊·内江三十年文学作品选1949-1979》、《红岩》1979年第二期上发表过,而在此过程中,作者又在一稿、二稿基础上对之进行了修改,所以,《许》除上述完整状态的手稿及三份残稿外,到底还有没有其它形态的手稿存在,倒也不宜做一锤定音式结论。但无论存在何种可能,上述四份手稿构成《许》的主体构件,则是确定无疑的了。根据字迹和手稿形态,大体可推定:主体手稿本中的第224页(红格)是由初稿修改而来,其修改时间应与64页红格手稿属于同一年;作为附件的两份残稿本应是主体手稿中的一部分,后因文本修改而被从中抽离掉。由此可得出一个结论,即《许》的主体手稿至少由一稿、二稿和插入稿三部分组成,故其样态和内部构件也是较为复杂且多样的。另外,在手稿178页上方有如下一段文字:“79.8.13 产量4950个字。”做此记录,或许他觉得这一天的写作有特殊纪念意义吧。

发生于《许》手稿内部的文本修改大致可分五类:一、文字改错。二、字面或句意疏通。三、改动标题。标题变动一共四处:小说在构思阶段原拟题为“许茂家里的女儿们”,后定为“许茂和他的女儿们”;第六章原为“寂寞”,后改为“田园诗”;第七章的原标题为“颜少春初访葫芦坝”,后改为“初访”;第十章曾拟题为“夜长梦多”,后该章节被整合进第三章第二节。四、文字增补或删除。比如:“他不仅破例地要喝一点酒,而且酒后还要和女婿们谈谈庄稼经;远地归来的女儿们听着他幸福地回忆起合作化、高级社年代担任作业组长那阵,如何费心费力地经营集体的农副业生产,都不由得十分感动。因为那些年,她们都在娘家,一家人好热闹,老头儿忙着集体的事情,整天脸上泛着红光。那年头,是许家最为昌盛发达的年代,也是许茂一生中最为光辉的年代啊!”(第30页)。新增加的这一段交代许茂在合作化时期的荣耀历史和幸福的家庭生活,相比初稿,内容更加丰富,因而属于正向修改。五、编辑参与的文本修改。其中用红色笔迹标出的基本为编辑所为,比如:在第420页,初稿第二段原本是:“颜少春轻轻‘呵’了一声,不由得羞愧地想到‘我也不是今天才接触到农业上生产的人,从小就在庄稼地里生活,怎么就忘了……’”后被编辑改为:“颜少春点点头说‘好,这个实验很有意义。’”再比如:在第754页,编辑将“天呐!能这样说么?”改为“天啦!我怎么好说出口嘛?”在上述修改类型中,前两类为常规修改,基本不改变原文本的艺术体系或语义系统,故一般不具有本体意义上的阐释价值;后两类对原文本的语义系统或艺术风格往往有所改变甚至大变,比如,第30页增补进去的这段文字,通过对许茂及其家庭过往光辉历史的交代,恰好对其“当下”生活和精神状态构成了一个鲜明对比,如此一来,对揭示其思想与精神之变都是一个有益的铺垫。

《许》手稿内部的文本修改(一稿、二稿)都是清晰可见的,其创生阶段的基本样态尽显无遗。但这不是定稿,后在两次刊载、一次初版(百花文艺出版社1980年5月初版)过程中,由于作者和编辑的多次修改,故又有大量异文产生。具体情况如下:初刊本,即在《沱江文艺》发表的第一章(征求农村读者意见稿)以及后来以特刊形式发表的全本,与手稿本相比,究竟有无差异,由于没看到实物,故待考;从初刊到再刊,其修改幅度较大,关于这次修改,凌成纬回忆道:“记得当时发稿时限已经迫近,《许》文的作者周克芹正住在文联办公楼上临时隔出的一间客房中,夜以继日地修改文稿,改好一部分,责编编辑一部分,然后交我匆匆过目后交给四川美术学院白德松老师处。”(凌成纬:《往事,未曾淡忘》)此次修改较为仓促,遗憾也在所难免,而且,修改过的部分也未必一定好于前文本;从再刊本到初版本,责编说:“但作者在给我信中隐约透出,他本人对尚未来得急修改的初稿,更情有独钟,心着爱意:‘让它像一个初生的婴儿一样带着血痛(缺点)问世吧!一个刚刚下地的婴儿,并不美,却有几分动人处。’他对加工过的‘许茂’却认为不少地方是编辑代劳,一些富有生活情趣的描写被换成了编辑习惯用语。”(刘铁柯:《〈许茂和他的女儿们〉编辑纪事》)这则回忆录至少向外界透露了一条重要信息:编辑也参与了文本修改。但不管怎样,《许》从手稿到定本形成了一个较为完整的版本谱系:手稿→初刊→再刊→初版→再版→定本。在此,每一个发展段所生成的异文情况及生成原因都值得做细致梳理和深入研究。限于时间和篇幅,在此仅就手稿本和初版本异文生成情况做些梳理和有限阐释。

仔细对比手稿本和初版本文本修改情况,笔者发现,前五章的修改幅度最大,中间三章次之,后两章基本未变。其中,以下几方面改动尤值得关注:

一、修改语气词、副词、标点符号以及不合规范的用语。比如:“葫芦坝这块背时的地方,她还留个啥子嘛?”(手稿第5页)“你们看见小猪儿跑过来没有呵?”(手稿第8页)“谁规定了非得诗人才有一颗诗意的心?在这个纯朴的农村姑娘心上,就有着丰富的美好的诗意。”(手稿第754页)初版本将“嘛”删除,将“呵”改为“啊”,将“就”(一稿为“依然”)改为“难道没有”。另外,在手稿中,省略号是出现频率较高的标点符号,但多为错用或滥用,故在初版本中大都被编辑删掉。经过修改,语言肯定是合乎统一规范了,相关表述也合乎生活逻辑,但在某些方面也带来一些问题。比如,人物的地方口语风味被大大削弱了。就拿“嘛”字来说,它原本是四川方言中常见的后缀语气词,去掉后,那种原汁原味的地方语言味道(亲切感)就大打折扣了。

二、语句修改、增删或调整。比如:将“再过几天就满六十五岁了”(手稿第12页)中的“几天”改为“半个月”,在第一章第二节第一段后边加上这样一句话:“他正在生四姑娘的气哩!”(初版第6页),在第三章第四节最后一段插入一段说明性文字:“长期不开党的会议,少数人说了算,好像谁的权力大,谁就是党的化身。对这一点老支书金顺玉大娘……”(初版113页)等等,实际上都有特定的修改动因,即要么使其更合乎生活实际,或表达更充分,或表述更准确。此类修改在各个章节中较为常见,也实属必要。

三、文本改写。如果说修改是基于前文本某些语句的修修补补,那么改写即为打乱句序、段落或章节后的重新布局,甚至重写。经过这样的改写,人物形象、篇章结构、语言风格都发生了重大变化。但改写效果如何呢?首先,有些修改合乎文本实际,属于正向改写。比如,对四姑娘作为农村妇女形象的部分改写,特别是删除“瓜子脸”、“一对大眼睛忽闪忽闪的”等针对四姑娘外貌与神态的不切实际的描写,都是恰到好处的文本改写。因为四姑娘刚离婚且正身陷苦境,过度宣扬她明丽、阳光的一面,似与实际不符;根据人物描写、情节发展或主题呈现需要,增加有关乡村生活细节与场景,特别是有关风景、风俗的大量描写;大大压缩有关颜少春与金顺玉大娘、颜少春与许贞之间往来经历的篇幅,因为这两部分游离主题之外,其作用仅作为情节展开的背景而存在。其次,有些改写相较于前文本,是艺术上的退化。这主要表现在:其一、将生动的场景描写改为概略讲述,甚至直接删除。比如:第一章中有关许茂与四姑娘各自心理、言行的描写,要么被删除,要么被简述,其艺术效果与手稿本相比,显然是不小的退步。其二、一些具有生活气息或个性化表达的话语被删除。比如:“这也是命苦……”“呸!啥子叫命苦?解放二十多年了,你还是个老封建!”“哼,管他娘的‘老封建’‘新封建’,老娘们……”(手稿第10页、第11页)像这类尽显生活气息和人物个性的话语被删除,实在可惜。

四、出于避讳或其他不明原因所做出的字句删除。有些删除,其动因相对明晰。比如,像“试想想:在七十年上半期,如果所有的中国农民都放下他的锄头,跟着那些高呼革命口号的骗子去游手好闲,那么,祖国的情形真是难以设想!历史,应该写上这一笔。”(手稿第739页)这类文字被删除很可能更多出于避嫌之考量。然而,有些删除,其动因又无从猜测。比如,在第三章中,对许茂与女儿们过往美好生活和庭院布局、景物的描写,金顺玉大娘与颜少春对话中涉及许家成员基本状况的言语,第四章中专述九姑娘成长经历的部分内容,皆被删除。事实上,这些展现生活细节或做背景性交代的文字,无论对人物形象的塑造,还是对情节的营构,都大有助益,至少它们都不是闲笔,作者如此处理,让人颇为费解。

1982年,《许》从被推荐参评首届茅盾文学奖的134部(此数字引自陈美兰:《回忆首届茅盾文学奖评选读书班》)作品中脱颖而出。它先后进入“读书班”前26名、前17名两次排名,并最终在由巴金、丁玲、冯至、艾青等作协主席团成员组成的终评中位列首届茅奖第一名。这与其在此前的火爆程度倒也非常匹配。事实上,作为现实题材创作,《许》以对“几个普普通通的农民的生活故事”的讲述,不仅加入到了对“文革”灾难的批判与反思阵列中来,还以其对人性、人情的表现(人性中的善意、自私与伤害;爱情中的美好、感伤与错位;生命中的苦难、焦虑与光明,等等),给新时期文学开了一个好头。《许》也代表了1977—1981年间中国当代现实主义长篇小说创作的最高成就。但《许》的缺陷也是明显的。其中,那种无所不知与无所不能的全知叙述、不加节制的过度议论与抒情、截然分明的认知区隔(对美与丑、善与恶、光明与黑暗做两极化处理),以及当时主流政治话语在不做审美处理和艺术加工前提下就被直接引入文本的肤浅实践,等等,都使得这部作品难有跨越不同时空的“经典”潜质。