《新月》:目录学向何处去?

来源:澎湃新闻 | 王贺 2019年03月20日06:37

《新月》是上世纪二三十年代著名的文艺、政论刊物,也是自由主义知识分子努力开拓、维护的言论空间。在互联网、数据库未出现之前,如果要查找其中的某篇文章,势必得借助于目录、索引一类的工具书,但在1949年前,有关的目录、索引并未出现,之后才相继出现了数种单行本和收入他书的完整目录。

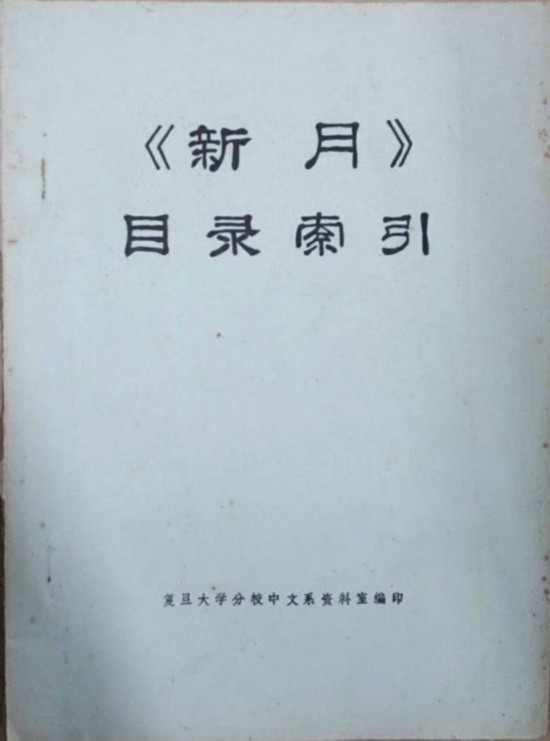

这里所谓的单行本只有一种,即复旦大学分校中文系资料室编印《〈新月〉目录索引》(自印本,未署印行时间)。按,该校1978年12月9日建立,即设有中文系,1983年8月28日并入上海大学,成为上海大学文学院中文系,因此,此书印行时间必在七十年代末八十年代初。具体编辑者不详。

《〈新月〉目录索引》

收入他书的完整目录至今有四种。分别是:一、唐沅、韩之友、封世辉、舒欣、孙庆升、顾盈丰编《中国现代文学期刊目录汇编》(天津人民出版社,1988年9月;知识产权出版社,2010年),收《新月》目录;二、周锦编著《中国现代文学史料术语大辞典》(台北智燕出版社,1988年10月),收《〈新月〉月刊作品目录》;三、吴俊、李今、刘晓丽主编《中国现代文学期刊目录新编》(上海人民出版社,2010年),收《新月》目录;四、新版《新月》杂志影印合刊本(上海书店出版社,2017年),收《新月》目录。按,上海书店1985年首度影印及中国台湾、日本据此影印之《新月》合刊本中,均无目录索引;直至2017年新版影印本出版,才收入了目录。

由是不难见出,复旦大学分校中文系资料室编印《〈新月〉目录索引》为全部五种目录中的最早一种。此前,《新月》作为“反动文艺刊物”,连名字都不容易出现,更无论其目录、索引。弃之不顾的代表如全国图书联合目录编辑组编《全国中文期刊联合目录1833—1949》(北京图书馆出版社,1961)以及山东师范学院中文系编《1937—1949主要文学期刊目录索引》(自印本,1962)等。甘冒大不韪者,则有现代文学期刊联合调查小组编《中国现代文学期刊目录(初稿)》(上海文艺出版社,1961),虽然依例只记其刊名、刊期、已知卷期、编者、发行处、收藏单位等等基本信息,但远胜于一笔抹煞。

详尽的篇目索引,确曾要到复旦版《〈新月〉目录索引》问世,始蒇其事。其次则为唐沅、韩之友、封世辉等编《中国现代文学期刊目录汇编》中的《新月》目录。大约与此同时,在台北出版了《中国现代文学史料术语大辞典》五册,其中亦有《〈新月〉月刊作品目录》,其编著者周锦以一己之力建立“中国现代文学研究中心”,然其名为“研究中心”,研究的性质、色彩并不甚浓,相反,工作重心乃为搜集文献资料,并予整理、出版。但无论如何,周锦所编此一目录,亦富先行之功。

此三种目录,毫无疑问,都是八十年代学术的产物,且并非皆由资料室、图书馆员主导完成。第一种和周锦的情况前已述及,第二种“由北京大学和山东师范大学部分教师和研究人员合作编纂,其中1915年至1937年6月创刊的一百七十种期刊(另有附录二种),由北京大学中文系唐沅、封世辉、孙庆升负责编辑,乐黛云、袁良骏、高艾军、商金林、任秀玲、胡安福、朱殿青、玄英子参加了部分期刊目录的辑录和《简介》的编写;1937年7月至1948年12月创刊的一百零六种期刊(另有附录二种),由山东师范大学中文系韩之友、舒欣、顾盈丰负责编辑”(《中国现代文学期刊目录汇编·前言》)。

从这三种目录中,似乎也很能见出八十年代的近现代文献史料工作的特点。首先,由资料室、图书馆员主导的局面已发生了变化,学者们表现得相当积极、活跃;其次,在史料发掘、整理与研究中,较偏重于发掘、整理;在发掘、整理中,虽然也编辑了“研究资料” “资料选”“作品选”“史料汇编”“辞典”等书,但无疑更青睐于目录、索引的编纂这一形式,特别是就近现代文献的大宗(报章杂志)而言。然则,资料室、图书馆人缘何当时热衷于编制目录、索引?主要原因是政治运动频仍,导致原书、原刊饥荒,专业研究者和普通读者只能到部分资料室、图书馆查阅(详参樊骏:《这是一项宏大的系统工程——关于中国现代文学史料工作的总体考察》上篇),此间工作人员既有一定专业素养,同时出于工作的方便、要求(图书馆学的专业训练和图书馆工作实践中原本就有编制目录索引一项)和对学术的热忱,遂编辑完成了一种又一种的目录索引;至于学者们积极参与的缘由,既有出于学术的良知、追求,更多地则是由于教学和研究的需要。再次,编者们对目录和索引未能严格区分,可见其目录学、文献学的专业素养,似亦未敢高估。

不过,复旦版《〈新月〉目录索引》虽具有拓荒意义,却由于未能公开出版、发行,在当时直至今天,传播范围毕竟较为有限;及至数年后,由唐沅等人所编的目录,因为公开销行,取得更大影响;周锦版则辐射到台湾及海外地区的读者。其余更晚出者,虽则查漏补缺、指谬补苴,不无小补,但就其总体而言,仍属后出蹈袭之作。易言之,《新月》目录编辑的格局,早已由复旦大学分校中文系资料室的同人、唐沅、周锦诸先生奠定,后之来者无论如何努力,已翻不出什么新花样,大抵这就是学术史的无情了。

更无情的是,在互联网搜索引擎和数据库出现之后,绝大多数目录、索引的工作都已被自动生成的检索结果和在线“机读目录”等形式取代。作为专门之学的传统的目录学(这是就其狭义而言的,并非是指“辨章学术、考镜源流”的广义的目录学),固然在古籍整理、研究中不断发展,但面对《新月》在内的近现代文献,面对新的学术与知识生态,已在很大程度上丧失了实用性、当代性,而使自身成果成为了资料室、图书馆中的“遗迹”,乏人问津;面对当代浩瀚无边、旋起旋灭的网络文献,更使人感到任何人力编制一目录、索引的徒劳、无力。

如果说目录的历史漫长而悠远,那么,索引自诞生之日起,堪称知识分类生产的新工具,被发明用于加工、利用原始文献资料。作为“二次文献”的索引,极大地提高了知识生产的效率,促进了知识的积累、学术的发展,拓展了人类思维的疆界,将其誉之为全球知识史、文明史上的一大革命,也毫不夸张,但如今美人迟暮、英雄难有用武之地,其前路何在,不得不引人深长思之。