《良友文学丛书》里的另类

来源:澎湃新闻 | 谢其章 2019年06月05日09:31

上世纪三十年代,上海良友图书印刷公司大大小小出了好几套丛书及文库。知名度最高的为十卷本《中国新文学大系》(大三十二开本),册数最多的为三十九册的《良友文学丛书》(小三十二开本),十五册的《良友文库》小巧可爱(五十开本),十册硬壳精装的《中篇创作新集》品质上稍逊一筹。良友公司在书籍装帧上的精工细作,足称前无古人、后无来者。可惜,这样的精品书,留给后来的爱书者许多大大的难题。

《良友文学丛书》

丛书和文库在爱书者的眼中讲究的是齐全。《中国新文学大系》比较容易集全,不就是区区十本么?但是如果要求再高些,讲究初版再版及普及版“全家福”,好像没有人能做到。

《良友文库》和《中篇创作新集》,册数不多,集全不难,尤其是后者,我的朋友赵国忠即收藏有全套。《良友文库》的难点在于护封,十五册虽然数量不可怕,或许有谁藏有全套,但是全护封的藏者,从未听说过。

难度系数排名第一的,当属《良友文学丛书》。难点多多,三十九种均“冲皮面装订”(唐弢语),均有护封(前九种为护腰),初版“1-100”本均有编号及作者签名。主持这套丛书的赵家璧(1908-1997),近水楼台地将每种“001”号签名本自己留下了,因此赵家璧的“大满贯”不能算数。后来,这个“大满贯”于十年浩劫时被打碎。

《良友文学丛书》

再后来,赵家璧通过上海书店寻配齐了一套《良友文学丛书》,是不是全护封的,是不是全初版的,从赵家璧的书架上看不太清楚。只有一点可以肯定,三十九种“001”号签名本,只有巴金的《电》完璧归了赵。另外三十八种“001”号签名本,有七种出现在2010年5月北京的一次古旧书拍卖会上,它们分别是:丁玲《母亲》、施蛰存《善女人行品》、郑振铎《欧行日记》、丰子恺《车厢社会》、凌叔华《小哥儿俩》、王统照《春花》与张天翼《在城市里》。剩下的三十一种“001”号签名本,至今下落不明。有人说过,书也是有命运的,书也会生老病死。

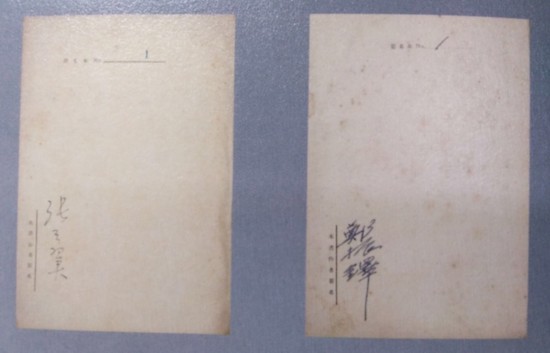

郑振铎、张天翼的签名本

《良友文学丛书》还出过四种“特大本”,即巴金《爱情的三部曲》、张天翼《畸人集》、沈从文《从文小说习作选》和鲁迅编译《苏联作家二十人集》。四种均有彩色护封,漂亮之极。“大满贯”里少不了这四种特大本。

按照梁永(1918-1991)文章“《良友文学丛书》拟印未果的书”所说:“预告中列出而后来没有出版的仍有五种(施蛰存《销金窟》、沈从文《凤子》、杜衡《角落里的人》、郭源新《子履先生及其门徒们》、穆时英《中国行进》)……再加上郁达夫《狭巷春秋》和郑伯奇的《途上》,《良友文学丛书》已预告而未出版的长篇小说,应为七部。”关于《良友文学丛书》的出版掌故及版本变迁,似乎仍缺少一份详尽的统计。

《良友文学丛书》

说来说去,无非是爱好旧书者的唠叨,未见到什么“另类”呀,别急。说得这么热闹,你自己收集得如何?接下来就讲这个。

特大本四种,最近刚刚收齐,遗憾的是全无漂亮的护封。其中今年购买的《从文小说习作选》的钱正好等于1996年以两千七百五十元拍卖成交的带有完美护封的《爱情的三部曲》。从书价看物价指数和生活的变化,难免一声叹息。

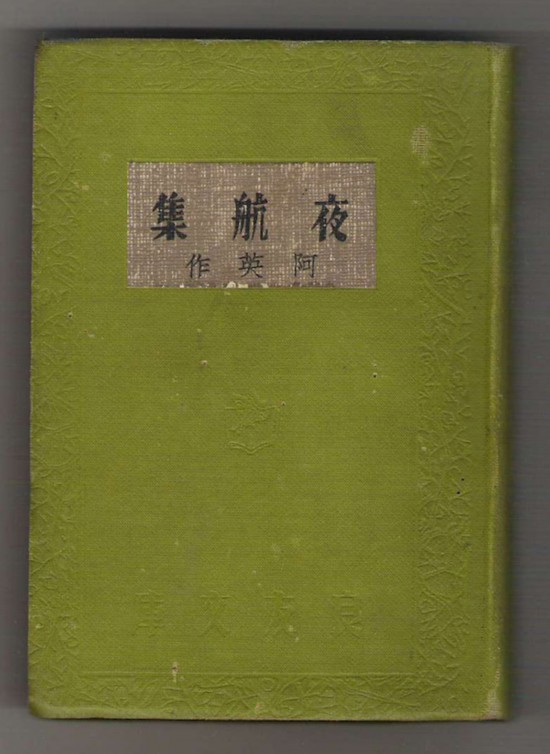

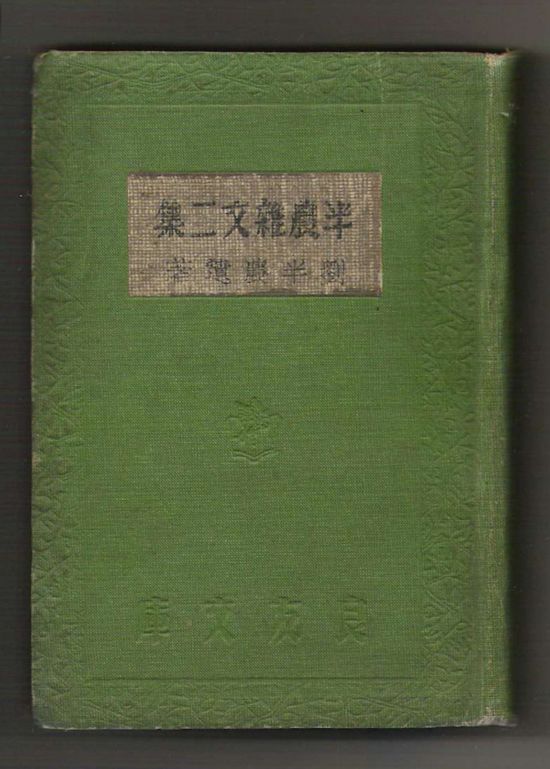

《良友文库》里有两种我是志在必得的,阿英的《夜航集》和刘半农的《半农杂文二集》。刘半农未能看到这本书便染疾去世,商鸿逵序云:

未曾提笔,不禁泫然!回忆去年五月间半农先生要到绥远调查方言,临行前一日,他同白涤洲沈仲章几位在北大语音乐律实验室里收拾应带仪器杂物,我在一旁替想有没有什么忘记带。一会,见先生伏案匆匆写了“半农杂文”四字,向我说,“这四个字一时写不好,将就用作杂文护叶上的题签吧!封面,请斟酌代办,但颜色勿要红蓝,因我最不喜欢书皮上有这两种色。”等先生抱病归来,大家只顾的东奔西跑去觅大夫,第一册这时虽已印就,也没能拿去叫他看,哪料,无逾五日即溘然逝去,呜呼!这第二册稿,也是经先生亲自编定好的,预备在第一册出版后随即继续付排,——唉,在那时,大家的情绪是何等的悲哀,郁邑,一时实无心理此,故遂捱延迄今。

护叶,即护封。可惜我的这两本又没有。

《夜航集》

《半农杂文二集》

寒斋所存的十来种《良友文学丛书》,只有四本是有护封的。“编号签名本”一本也没有,于冷摊见到过几次,嫌贵。我的朋友柯卫东自豪地宣称:“我所拥有的这本《春花》,带有完整的包封纸,签字本第21号。是出价一千三百元网上拍卖获得的,我认为这是一个便宜的价格。”

老柯还捡过一个更大的便宜,而且是当着我们的面,相当于虎口夺食。这件事他自己也写过:“少有人提及的特印本,很可能这不是丛书事先策划好,而是偶然发生的。特印本笔者所知仅《燕郊集》一种。”捡漏地点是琉璃厂来薰阁书店,三百元。这个特印本可是唐弢和黄裳“亟称之”的佳本呀。我要说的“另类”,《燕郊集》算是,还有一个原因,藏书家姜德明先生虽然存有全份《良友文学丛书》,却没有俞平伯的特印本。

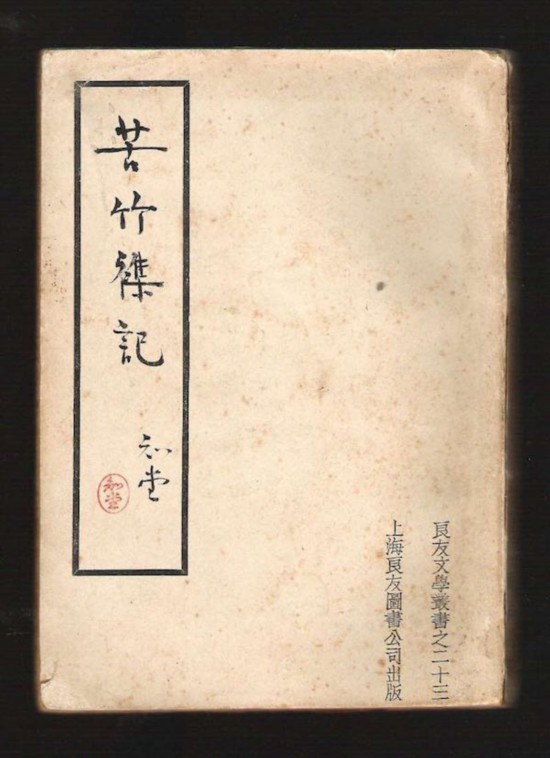

我一直被朋友讥为“乏书运”,这是事实。最近却于《良友文学丛书》里中了个头彩,所谓“另类”,实特指此事。说来话长,2007年11月27日我以三千两百元竞拍得《苦竹杂记》白皮本(与良友丛书精装本比较而言),当场有投标者发问:“请问是精装的吗,怎么没上封面?”书主回答:“不是精装,封面就是这样的。”我心里有数,这个白皮本当是《苦竹杂记》的“特印本”,盖我和老柯于潘家园书摊看见过一杜姓书贩显摆过,而且还钤有周丰一印章。没见过白皮本的爱书者自然会犯嘀咕,误以为白皮为书名页或里封面呢。

《苦竹杂记》

饶是这样,这位满脸狐疑的书友一直与我竞价过了三千,才在“声援”我的跟帖中松了手(“让给老谢吧,等着看他的好文章。”“建议让给其章兄,我们喜欢看他的书。”)。十几年过去了,这位书友成为藏书大家,想来还会记得此役吧。

如果没有前几天与止庵的闲聊,白皮本《苦竹杂记》一直会被我当作与《燕郊集》一样的良友丛书特印本珍藏着。止庵称他的朋友藏有两本白皮《苦竹杂记》,偶然发现两本知堂题写的书名“苦竹杂记”居然一个是“记”一个是“記”,此外还有若干处笔画的差异,于是这位朋友怀疑书名是知堂手写的而非印上去的。

我赶紧找出深藏多年的《苦竹杂记》,又看出若干处与止庵朋友那两本的差异,三本三个样,这事好玩了!赶紧与书友探讨“手写或印的”,争执不下。情急之中,我忽然想起,何不求助艾俊川艾老?艾老果然名不虚传,三句话便一锤定音!“知堂手写的!”“那么厚的纸,墨哪里透得过来?”“油墨和水墨都看不出来,搞什么笔迹鉴定?”书在我手中,鉴定由艾老出,可见我的版本能力何其低。当然我也有个新发现,白皮本《苦竹杂记》,其实就是丛书本《苦竹杂记》的瓤换了张白封面,并没有《燕郊集》的版权页上“特印平装本”这几个字,所以不能算作版权意义上的“特印本”。甭管怎么说吧,这样的另类我喜欢,用老柯的话来说,“这是我所有的唯一的知堂的手迹”。