漫逐浮云归此乡 ——新版《大唐狄公案》翻译琐谈

来源:文汇报 | 张凌 2019年07月15日08:22

高罗佩在东京书房中弹琴

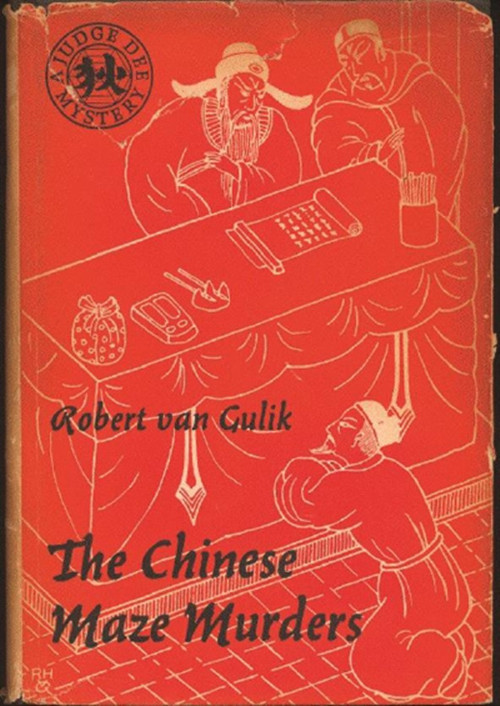

1956年版《迷宫案》英文本初版。

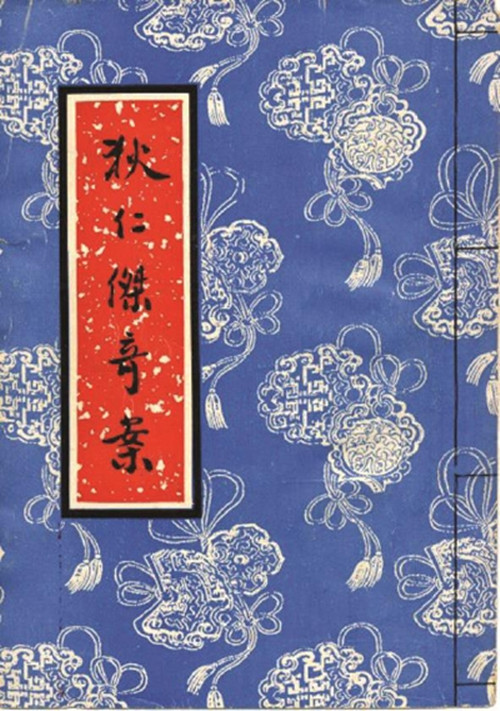

1953年版《狄仁杰奇案》

《大唐狄公案·第一辑》[荷兰]高罗佩著张凌译上海译文出版社出版

上海译文版《大唐狄公案》第一辑近日发行面世。身为译者,心情难免复杂,可谓喜忧参半。

我最早读到狄公案系列小说,是从1982年《读者文摘》(今《读者》)杂志上分五期连载的《黑狐狸》(即《中秋案》),过后不久,甘肃人民出版社陆续推出了六种单行本,包括《铁钉案》《柳园图》等,合称为“狄仁杰故事集”,又于1986年出版了全集“大唐狄仁杰断案传奇”。30年中,我反复阅读高罗佩这一系列的所有作品,钟爱之情从未稍减。

高罗佩希望切实地了解东方文化与东方人

高罗佩既是职业外交官,又是学者与作家,通晓15种语言,一生挚爱东方文化,曾被著名金石学家、书法家马衡誉为“精研汉学,好古敏求,多才多艺,博雅士也”,拙文的题目,便是化用自高公赠给友人徐文镜的诗句。

1910年8月9日,高罗佩出生于荷兰祖特芬,本名罗伯特·汉斯·范·古利克。由于父亲在荷属东印度皇家军队中担任军医官,幼年的罗伯特曾在爪哇和巴达维亚(即如今的印尼首都雅加达)居住过八年,并在当地的华人社区里首次接触到中国文化,对汉字和中式寺庙深感兴趣。1923年,全家返回荷兰,罗伯特进入奈梅根市立中学读书,不但请家教学习中文,而且从18岁起就陆续在学术期刊《中国》上发表论文,介绍《诗经》《古诗源》等中国古代典籍。就在这一时期,他开始使用“高罗佩”这个名字。虽然他很善于学习语言,但并不想成为埋头书斋的语言学家,而是希望能去东方长期工作与生活,切实地了解东方文化与东方人。正是这一想法,决定了他日后的人生与职业道路。

1935年5月,高罗佩前往日本,担任荷兰驻日使馆二等秘书。1942年7月,在太平洋战争爆发后,高罗佩与其他外交人员一起乘船离开日本,随身携有清代无名氏创作的公案小说《武则天四大奇案》,正是此书导引了后来狄公案系列小说的创作。

1949年,《狄公案》英译本(即《武则天四大奇案》前30回节译本)在东京出版。1950年3月,他创作完成了以狄仁杰为主角的第一部小说《铜钟案》,由于书中有对佛教徒的消极描写,遭到出版商的拒绝。他随即又写出《迷宫案》一书,并由此引发了后来《秘戏图考》(1951年在东京出版)与《中国古代房内考》(1961年在荷兰莱顿出版)的写作。

1952年2月,高罗佩前往印度新德里,担任大使馆参赞,在中国台湾学者张立斋教授的帮助下,将《迷宫案》译成了白话小说风格的中文本,1953年11月由新加坡南洋商报社出版,名为《狄仁杰奇案》。这是高公亲自撰写的唯一中文本,因此格外值得重视。

1958年前后,高罗佩担任中东公使,在黎巴嫩内战期间写出了《黄金案》《铁钉案》,又继续创作《朝 云 观》《红 楼 案》,以《朝 云观》为始的“新系列”小说在吉隆坡艺术印刷社陆续出版。

1965年1月,高罗佩前往东京,担任驻日大使,继续创作并出版新小说。1967年7月,他得知自己身患肺癌,已时日无多,却仍然拼命工作,不但出版了《长臂猿考》这部“爱之作”,还在病情恶化的前夜完成了最后一部小说《中秋案》。两天之后,于9月24日与世长辞。

高氏的博览和杂学奠定了他创作《狄公案》的坚实基础

1949年,《狄公案》英译本在日本东京出版后,高罗佩认为如果创作一部中国风格的侦探小说,并运用从中国古代小说中发掘出的素材,将会是一个有趣的尝试,其目的在于向中日读者表明,采用中国传统风格同样可以写出一部令人喜爱的侦探小说。从1950年开始,他陆续创作了16种以中国唐代名臣狄仁杰为主角的侦探小说,包括14部长篇、2部中篇和8部短篇,讲述狄公历任地方县令,直至擢升为朝廷重臣后所破获的各色案件,时间跨度长达18年。空间上亦是纵横大江南北,既有宁静富庶的水乡小镇,亦有偏僻清冷的塞外孤城,各处世情不同,民风迥异。这些作品既能各自独立成篇,又有一条明确的时间线贯穿始终,在整体情节上前后呼应,主要人物的性格由于各自遭际和阅历而呈现出相应的变化与发展,形象立体而丰满。即使次要人物,也是各具面貌,灵动鲜活,使读者得以从这一幅长长的画卷中,体察历史、社会与人生的种种况味。

高罗佩的创作初衷,便是向东西方读者介绍中国古代公案小说。事实证明,他确实通过形式、内容、手法与文字的完美结合达到了这一目的。同时采用侦探小说这一受众格外广泛的文学形式,在西方世界里,自觉地传播积极而正面的中国文化。长远看来,后一方面的影响或许更为深远。狄公案小说的时间点,常是选在中国传统节日。比如元宵节(《两乞丐》)、端午节(《御珠案》)、中元节(《红 楼 案》)和 中 秋 节(《中 秋案》),在叙述案件的同时,也适时介绍了中国的民俗风情,诸如看花灯、赛龙舟、祭祀亡魂、登高赏月等活动,既有构思严密、扣人心弦的探案情节,又有生动传神、耐人寻味的日常细节,兼具文学性、趣味性与知识性,可满足多方位、多层次的审美需求。自从1951年《迷宫案》日译本在东京首次出版以来,这一系列小说已被译成20多种文字,至今畅销全球、经久不衰。之所以能够长时间吸引各方读者,与其中异常丰富的文化内涵是分不开的。

尤其可贵的是,高公在介绍中国文化时,始终怀有一种学者的认真和严谨,力求准确无误。他在自传稿中曾经写道:“我发现人们对中国人和他们的生活方式很缺乏理解,缺乏得令人吃惊。我觉得,我的狄公小说也能促使这个问题受到广泛注意。因此我一直竭尽全力把这些小说,直到最小的细节,写得尽可能逼真。”在这一点上,他的确做得非常成功。在某个时期里,美国国务院甚至规定,调到中国工作的外交官,都必须阅读这些小说,因为它们颇为详细地介绍了中国人的生活背景。著名学者吴晓铃也曾说过:“高氏的博览和杂学奠定了他创作《狄公案》的坚实基础。理解这个背景,才能明瞭他的创作里的哪怕一个细微的情节,甚至一草一木一屏一盏,几乎无一字无出处。”在此试举两例,稍加说明。

《黄金案》第一回中,出现过一个形容酒壶材质的单词pewter,意为铅锡锑合金,但是这个说法很难入文,无论“铅锡酒壶”还是“铅锡合金酒壶”都太过现代。我起初用了“锡制酒壶”,不过总觉得不够理想。有一天翻阅《红楼梦》时,看到“银样镴枪头”,下面注释为“铅锡合金”,顿时觉得眼前一亮、豁然开朗,原来pewter就是“镴”。高公用词之精准,由此可见一斑。

《铜钟案》第十五回中,有一段关于林家宅院的描述,其中提到“窗上贴的并非窗纸或窗纱,而是许多薄而透亮的贝壳”。我当时虽按原文照译,却是不明就里。后来偶然得知原来就是明瓦,又称蠡壳窗,明清时在江南一带十分流行,直到玻璃传入中国后才逐渐消失,至今在江南旧式民居中仍可见到。高公反复强调所有小说实则采用了明代制度与风俗,书中出现明瓦也与此相合,足见他写作的严谨态度。

新译本力求展现《大唐狄公案》的原貌

2011年,我偶然看到几种英文原本,发觉其内容与以前读过的中译本颇有一些出入,于是生出了自行翻译的念头,唯一的目的就是想让与我同样热爱此书的中国读者能看到原貌,包括作者撰写的全部前言后记。其后的几年里,我在新浪博客上陆续发表了50余万字的译文,虽然并无多少反响,但也因此结识了一些知己同道,得到许多鼓励和支持。2016年9月,承蒙祝淳翔先生热心推荐,我有幸得与上海译文出版社建立联系,并最终签约合作。

在翻译过程中,存在有两大难点,一是文字风格的确立,二是相关资料的查询。贴近中国白话小说,似乎是一个“非如此不可”的选择,尤其在读过高公亲撰的中文本《狄仁杰奇案》之后。我一直力求译文准确切合原文,语意不增不减,在分段上也和原文基本保持一致。不过,有时为了文辞不至于太过直白粗陋,在不偏离原意的基础上,还是需要稍作加工,或是在诗文书信中适当加入典故以增色。如何把握分寸,在忠实与中国化之间找到适宜的平衡点,始终都是一个需要谨慎面对的问题。

当翻译逐渐深入后,我深感要想尽量做好这项工作,不可仅仅着眼于小说本身,而是应把视界扩展到高公汉学研究的其他领域。因为书中的许多细节,其出处常是隐藏在高公的其他著作中,唯有通过互相印证,方可理解得更加深入。要想做到“以书证书”,就必须尽量通读与他有关的一切书籍,比如《中国古代房内考》《琴道》《长臂猿考》等专著,以及尚无中文译本的《书画鉴赏汇编》和《棠阴比事》英文译本,小说后记中提到的各种参考文献,还有几种传记资料,其中以《大汉学家高罗佩传》和《高罗佩事辑》最有价值。在此可举一例:《铜钟案》第十九回中,狄公曾说过“有聚便终有一散,此乃世间常理”,译到此处时,感觉必有出处,奈何想不起类似的词句。后来读到《中国古代房内考》,发现在第八章关于李清照的一节中,曾引用《金石录后序》中的一句:“然有有必有无,有聚必有散,乃理之常。”原来出处就在这里。

2017年,我得知美国波士顿大学收藏有一批高公的手稿资料,经过在线预约后,于10月下旬专程前去查阅。这些资料包括几乎全部小说的手写稿或打印稿,多种英语、荷兰语论文或专著,手写的笔记与书摘卡片,插图草稿和成稿等等。对我个人而言,这次经历无异于一场朝圣。

如今转头回顾来路,发觉有一事非常幸运,即在艰难起步的前几年里,我并无外在压力,因此得以经历了一段长期而缓慢的摸索尝试。许多词汇用语在经过反复的推敲查证后,终于达到了比较定型的阶段;在行文表述上,也走过了一个由简到繁又复归于简的过程。最初试译的四部长篇,曾经因为各种原因反复修改过多次,及到出版有望时,自我感觉总算差强人意,并且在搜集与查询资料上也已略有心得,做得更加细致全面,因此方有可能为大家呈献出较为成熟的译本。今后我仍会继续修订完善第一辑,同时尽最大努力认真完成第二、第三辑,实现自己的初衷,庶几不负读者,更不负高公。