人类可能就是一个作家的族类

来源:文學陝軍(微信公众号) | 弋舟 2019年09月24日08:07

有这么个水手,他正在街上走的时候遇见一位涂口红的女士。女士对他说:“你知道紫色激情的顶点是什么吗?”水手说:“不知道。”女士说:“你想知道吗?”水手说:“想。”于是女士让水手五点整上她家去。水手去了,他按响门铃,屋里的鸟儿从四面八方飞了出来。它们绕着屋子飞了三圈,然后门开了,它们又都飞了进去。涂口红的女士来了。她说:“你还想知道紫色激情的顶点是什么吗?”水手说想知道。于是女士让他去洗个澡,把身上弄得干干净净的。他去了,跑回来的时候踩在肥皂上滑了一跤,把脖子摔断了。这就是故事的结局。他到最后也没弄明白那个是什么。我的朋友爱丽丝跟我讲了这个故事,是她认识的一个人亲身经历的。

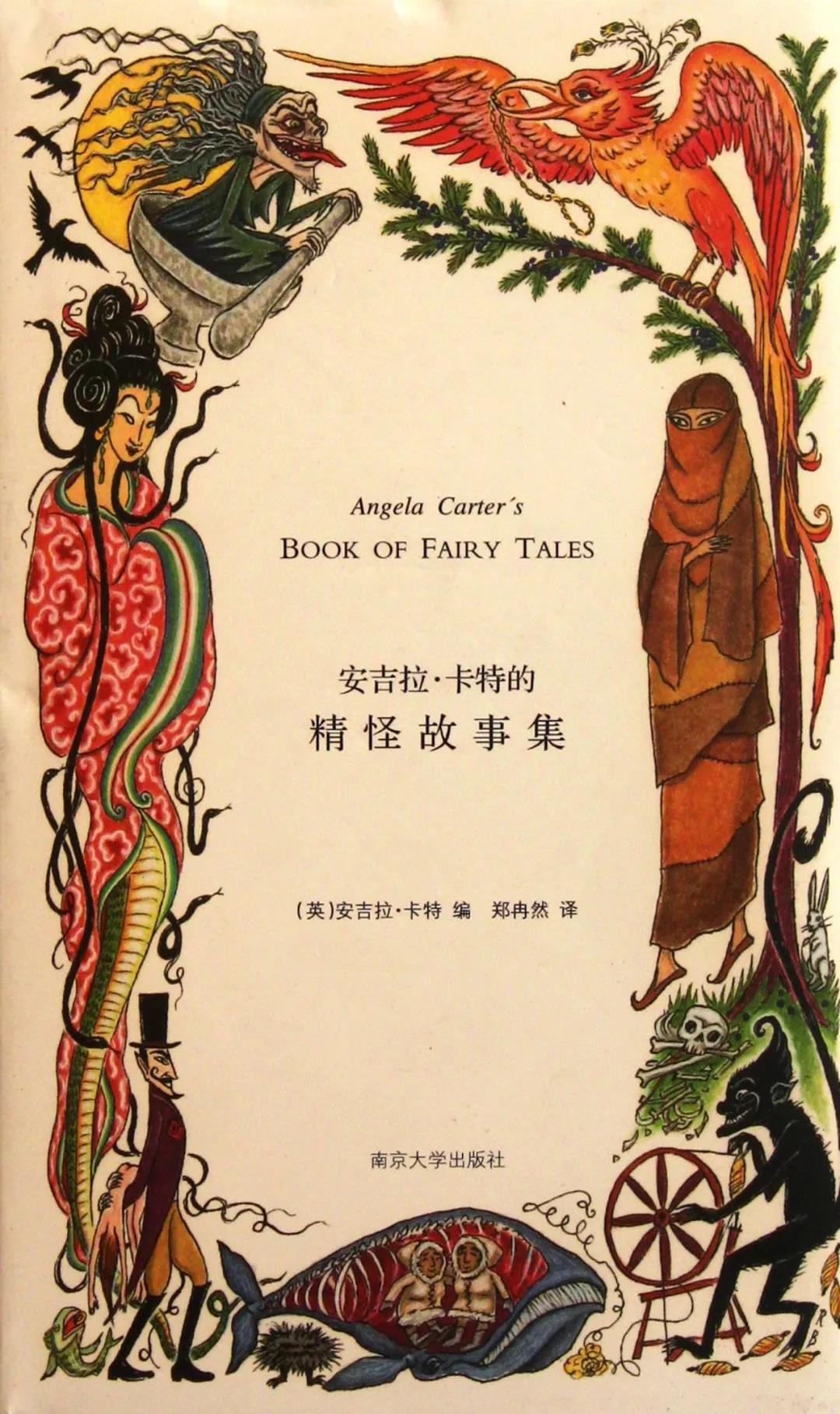

——不错,这就是一个小故事,全文照搬自《安吉拉·卡特的精怪故事集》。

先来说想象力与故事。人类的想象力从来对于未知的一切葆有好奇,并且趋利避害,从来在好奇之中怀有儿童般的侥幸心,那就是——我们愿意相信,所有未知的背面,都藏着属于我们的好运气。这没什么好说的,也无可指责,就好比当一位涂口红的女士劈面塞给你一则美妙的问题,谁都会蠢蠢欲动一番。涂口红的女士亮出来的,更像是个极具鼓动性的诱惑,它用“紫色”“激情”“顶点”连缀而成,递进着诱惑你,刺激着你的想象力,不免要惹得你心痒难忍。于是,我们上路了,准时叩响那扇神秘之门。我们看到了出来又进去的鸟儿,它们有“四面八方”那样的规模。不是吗,这已经有了点儿“紫色激情”的意思。但这能算的上是“顶点”了么?——好像,嗯,还差着点儿意思。想要“登顶”吗?那就得费点儿周折了,你得“把身上弄得干干净净的”。这也没什么好说的,想要知道“紫色激情的顶点”,可不就是得有些前提条件嘛!回去洗洗再来吧。我们是得有多急迫,遵嘱弄干净了自己,跑着又来了。这一跑不得了,最后就弄出了个故事的结局。

再来说说想象力与故事如何驱动社会。当文学有了想象力与故事这两件宝物,我们便像那位故事里的女士——涂着口红登场了。我们以文学的名义,用想象力与故事驱动了社会,几千年下来,我们似乎一直还都得了手,让人类史变成了想象力的历史,让社会史变成了一部故事史,时至今日,人类处理一切事物,小到谈恋爱,大到国与国之间的关系,都要赖以一种讲故事的方式才能被理解,才能够凑效;当人类展望前景,首先怀有的,也只能是一份讲故事般的心情。

回到那个小故事。读到它的时候,我觉得这个有点儿变态了的小故事其实还蛮喜庆的。不是吗?蛊惑水手最终摔断了脖子的,是“紫色激情的顶点”这种玩意儿。这位仁兄由此变得挺招人喜爱,他不是为了“芝麻开门”,不是跟在阿里巴巴屁股后面觊觎金银财宝的四十大盗,他所迷恋的,是一种迷人的、情怀一般的旨趣。在我看来,这位仁兄可能入错了行,他表现出来的世界观,似乎更适合去做一名作家——替人类去做梦,替人类去澎湃地想象,替人类去攀登激情的顶点。在这个意义上,作家驱动着的对象,可能本来就是一群作家;在这个意义上,人类可能就是一个作家的族类,一个可爱的、想象力和故事的物种,我们依赖想象力和故事来驱动同类与自己,勇攀紫色激情的顶点。

故事里,那位水手一度看到了群鸟,紫色激情就在眼前,可以的话,我们还能说他“曾经那么接近幸福”。当然,这么说有些滑稽——但也庄严。我觉得他没什么问题。非要说有,那就是他的心急了点儿,在追寻幸福的道路上,跑起来了。这一跑不要紧,可能就坏了故事的规矩,于是一块具有想象力的肥皂都能将他故事性地撂倒。寓教于乐的故事,就借着想象力成为了寓言,告诉我们:别急,当我们距离那个“顶点”不远的时候,先得看看脚下有没有肥皂。

我觉得这个故事完美地呼应了“文学驱动社会”这一命题。我们或许都是些人类中格外想知道紫色激情的顶点是什么的人。我们“把身上弄得干干净净的”来了,我想,在今天这个“鸟儿从四面八方飞了出来”的时代里,兴致盎然之余,我们还要记得——如果我们已有幸接近紫色激情的顶点,别急着跑起来,得先看看脚下是不是藏着块要命的肥皂。

于是,想象力与故事将不仅仅是驱动着我们的发动机,也将是我们制动和刹车的把手。这或许才是故事整全的美意,也才是想象力完整的说明书。

(本文发表于《延河》杂志2018年10期“弋舟小辑”一栏)