一本能告诉你法国大革命究竟是什么的小书

来源:澎湃新闻 | 高毅 2019年09月26日08:38

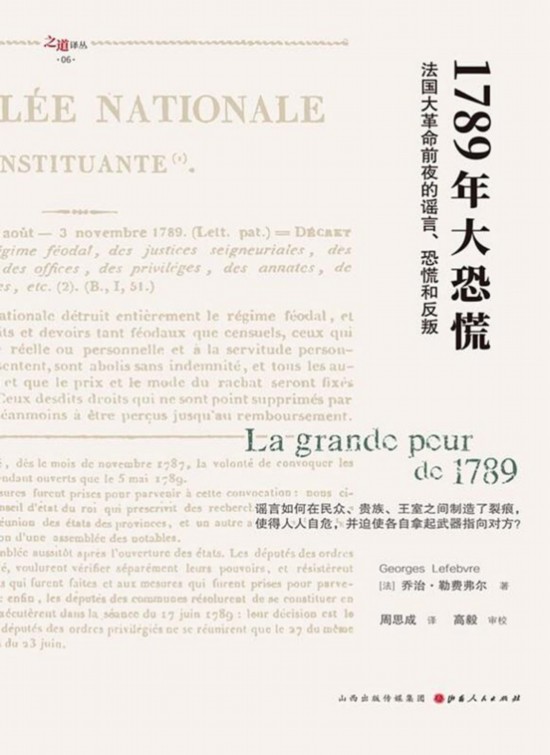

本文系《1789年大恐慌》([法]乔治·勒费弗尔著,周思成译,高毅审校,山西人民出版社2019年7月出版)一书序言,经授权,澎湃新闻转载。

乔治·勒费弗尔的《1789年大恐慌》这本书,我20世纪80年代读博时看过,受益不浅。现在重读,又有了一些新的体会。

先前读它,是出于对当时西方正在兴起的法国革命“心态史”的兴趣:因为勒费弗尔这本书中有很多相关的内容。所谓“心态史”,是一种注重探索历史事件背后的集体心理或大众文化因素的史学,它本属于年鉴学派内在的学术传统,而它之所以能在法国革命史学界走红,则主要是因为它有助于打破这个学界只认“社会-经济分析”的传统研究模式,既能丰富历史阐释的手段,又能让大革命史学增加一些它本就应该有、但在过去一段时间里被不恰当地淡化了的人文色彩。这个路子看来是走对了,后来国际史学界经久不衰、至今风头仍健的法国革命政治文化研究热,就是在这个基础上发展起来的。这无疑是一次了不起的史学革新,而勒费弗尔在其中的先驱作用也早就为史界所公认,原因就是他在1932年推出的这部“大恐慌”综合研究,首次尝试了社会经济、时事政治和集体心理诸要素的有机结合,视角独到,分析精彩,几乎就是勃兴于20世纪末的心态史学新潮的一次预演。

不过勒氏这本《大恐慌》的意义恐怕还远不止于此——这是我最近在校阅这本书的中文译稿时产生的一个强烈的感觉,当然这种感觉的触发也和我多年来在法国大革命问题上的种种见闻和思考有关。

有心人会注意到,这些年来总能听到一些诋毁“革命”的声音,大体意思是说,像法国大革命这种靠发动群众进行的革命全然是错误的,根本就不应该发生,因为它只能带来无穷的灾难。伴随着这种诋毁的,还常常有对英美式精英改良路线的各种追捧,直至把它说成人类进步的不二法门。这当然是一种缺乏历史常识的偏激之论,传播它的也多是一些自媒体,而严肃的专业历史学家一般都不屑于去理会,实际上它也不值一驳。但问题是,在新保守主义思潮甚嚣尘上而那些低品质的自媒体又极其活跃的当下,如果专业历史学家完全不介入,听任谬种流传,后果恐怕也有些堪忧:因为“法国大革命”这件事从来就不是单纯的史学问题,它与当今世界的政治现实息息相关,尤其是那些诅咒大革命的人往往还打着“道德”“自由”“人权”等漂亮旗号。所以有良知的专业历史学家还是应该有所行动,主要是应该设法多向公众传达一些有关大革命史学的科学信息,包括通过出版社多推介一些好书,譬如我们面前的这本《1789年大恐慌》。

我感到《大恐慌》这本书似乎特别有助于今天的公众正确认识法国大革命。究其理由,大概有如下几点。首先,它能让读者深切感知法国大革命爆发的历史必然性,而一旦有了这种感知,那就不难明辨上述那种“革命否定论”的庸俗和虚妄了。这个道理其实很简单。没错,法国大革命确实是靠发动群众来进行的,那是一场出现了史无前例的“全民动员”的革命,所以它才能不同于英美革命而习惯地被人们称作“大革命”。而如果没有“大恐慌”,法国革命能不能“大”起来呢?显然是不能的,因为“大恐慌”所体现的,其实就是革命时代法国占人口80%的农民的总动员,而且这种农民的总动员还几乎同时促发了许多城镇的国民卫队组建,实际上推动了法国市民的总动员,于是全民动员完成。可是,这些法国农民又是怎么被动员起来的呢?是某个政治领袖或党派刻意策划、主动实施的吗?当时的人们也确实有过这种怀疑,有的说是贵族在搞阴谋诡计,有的说是资产阶级在玩鬼蜮伎俩,显见是两大正激烈较量着的政治势力在相互甩锅,虽然全都不靠谱,不过倒也反映了一个事实,那就是革命派的精英层至此都还没有洞悉“大恐慌”的实质内涵。这些“城里人”虽然也渴望革命,有些甚至还有做领袖的野心,但此时终究谁都不曾动过一丝全民动员的念头,当然谁也不可能有这种能力。事实上他们还觉得农民的这种发动很碍事,甚至很危险,所以在“大恐慌”期间和随后的几个月里,全国各城镇的大资产阶级都曾不惜和特权等级联手,血腥镇压过起义农民——不过没想到搬起石头砸了自己的脚,这一暴行立刻普遍引起下层市民的强烈抗议,进一步促成了他们的政治觉醒。

那么,究竟是什么引发了“大恐慌”?迄今能在综合的层面上把这个问题说透的,看来还只有勒费弗尔的这本书。它告诉我们,这一事变的发生,其实缘于一系列错综复杂的历史和现实因素的偶然纠集,其中,有天灾、王朝战争、政府决策失误招致的国民生计危机的严重恶化,有众多疑似盗匪的饥民和失业者流浪团伙的四下流窜,有粮食骚动和抗税、反领主等种种反叛活动的此伏彼起,有首都三级会议政情的危象丛生,有国内军队的可疑调动和外国军队的陈兵边境,还有关于流匪、雇佣军和外国武装数百年侵扰的历史记忆,有农民对领主压迫的千年积怨,等等等等。总之一切都表明,中世纪以来一步步积聚起来的法国社会矛盾,这时已经抵近了总爆发的临界点。这种情况下,法国农村的气氛自然非常紧张,人人如惊弓之鸟,有关匪患爆发和“贵族雇人烧毁庄稼饿死平民”的各种恐怖流言开始不胫而走。广大小农本来就度日艰难,现在更是人心惶惶,而出于求生自保的人性本能,他们很快就以村庄或教区为单位匆匆组织了起来,并拿起了武器,而这种农民武装在一些地方很快也就发展成了一支支攻向领主城堡的革命军,实际上就此形成了一股将对大革命进程发生真正决定性影响的民众力量。据说一些地方的基层领导也曾呼吁和敦促过村民的这种自我武装,但这似乎仍改变不了这种大规模农民发动总体上的自发性质。于是,读者这时也就能大体明白了:原来法国大革命的“大”,远非政治精英自主选择的结果,而是法国这种大陆国家阶级分化的历史比较悠久,因而强势阶级也就是反民主的特权贵族势力异常根深蒂固这一特定的社会历史条件使然;所以,在法国以及欧亚大陆其他历史悠久的国家发生的革命,也从来就没有什么应该不应该的问题,那是一种历史的必然。而这样一来,人们对英美的革命为什么会比较“小”(实际上相对于法国革命而言那可能只属于某种改良)也就能有所理解了,因为英国阶级分化的历史严格说来只是从1066年诺曼征服才开始的,而美国呢,则更无需多说。其实,应该说前现代历史短一些的国家的确拥有某种特殊的优势,起码它们的现代转型要少很多磨难,它们的“温和革命”也的确与政治精英的自主选择有较大的关系,但那能成为我们抱怨和责备其他国家的现代化没走英美路线的理由吗?历史学不认可这种偏狭。

勒氏这本书之所以值得特别推介的第二个理由,是它展示了“革命群众”的本来样貌。法国大革命中发生了史无前例的“全民动员”,自然也就引出了一种史无前例的“群众现象”,而这一现象也的确与法国大革命的那种常常显得非常过激的暴力色彩,与共和二年的“大恐怖”有显见的关联。正因如此,“革命群众”——这个由法国学者勒庞首次提出的命题,也就很自然地成了世人对法国大革命的不同看法的核心分歧点。承认法国大革命及一切类似革命的历史正当性的人,如勒费弗尔,都能对“革命群众”或热情赞美,或至少抱持某种“同情的理解”,而诅咒革命的人则无不痛恨“革命群众”,说他们是“凶狠的野蛮人、残暴的杀人犯”(伯克),是“走私犯、偷猎者、流浪汉、乞丐、惯犯”等“社会渣滓”(泰纳)。勒庞虽然并不认为“革命群众”的暴行是严格意义上的犯罪,但他仍把“革命群众”的出现归咎于非理性的雅各宾党人对传统社会结构的破坏,认为是这种破坏把人变成了狼。值得注意的是,所有那些敌视“革命群众”的人都是“盎格鲁-撒克逊民族的个人主义”的拥护者,也就是希望全世界都能走英美路线的人。所以对“革命群众”的这两种不同态度,实际反映的还是集体主义和个人主义、平等主义和自由主义乃至社会主义和资本主义等一对对不同意识形态之间的左右对峙,是法兰西政治文化与盎格鲁-撒克逊政治文化之间的传统对立。这些观念性的东西之间当然并没有绝对的对错之分,实际情况是各有各的存在理由,相互之间也应该互补共融,但讨论历史问题时,最首要的还是要注重史实。勒费弗尔对“大恐慌”时期“革命群众”的描绘和分析,就堪称注重史实的典范,从中我们可以看到:首先,这些“革命群众”的出现并非对传统社会结构的“人为破坏”所致,因为根本就没有谁策划或操纵过“大恐慌”;其次,“大恐慌”事件的参与者看来并没有多少泰纳所说的那种“嗜血和兽性的恶棍”——武装起来的村民们,无论是警戒、巡逻和盘查行人,还是驰援附近城镇或攻打领主城堡,都表现得相当克制;尽管事件几乎席卷了全国,领主城堡和封建文契也烧了不少,但杀人案查来查去也只有区区三起。如此看来,非理性的残暴实非“革命群众”的天然属性。当然,我们也清楚地知道,勒费弗尔这里所介绍的“大恐慌”时期这种相当温和的“革命群众”,远非大革命时代“革命群众”的全部。事实上,随着大革命的激进化,“革命群众”也变得越来越暴烈了,直至变成1792年“九月屠杀”中的那群令人发指的杀人狂魔。饶是如此,说“革命群众”天性残忍仍然是一种罔顾事实的偏见,因为大革命中所有那些极端形态的“革命群众”其实都是在极端危急的形势下出现的,或者说把“革命群众”中的人变成了狼的,根本上还是大革命所面临的那种极端强大而凶悍的国内外反动势力。大陆主要国家的现代化转型一般就是这么难,奈何?“大恐慌”时期的“革命群众”之所以比较温良,无非是因为大革命才刚刚起步,各种矛盾还没有充分激化的缘故。勒费弗尔没有论及后来的变化,只简单说了说1790-1793年间研究尚不充分的恐慌复发情况,并断言:“只要革命处于危急之中,恐慌就会持续不断。”也许,有关大革命上升过程中民众恐慌现象演进的深入探讨,有可能在“大恐慌”和“大恐怖”之间建立某种关联,从而为“大恐怖”的成因这一重大课题的研究开出一条新路?我们拭目以待。

20世纪20年代末在法国斯特拉斯堡大学创立年鉴学派的马克·布洛赫和吕西安·费弗尔,同时也有过创立心态史学的努力,分别写出了《国王神迹》(1924)和《拉伯雷的宗教》(1942)这两部心态史名著。勒费弗尔写《大恐慌》时也在斯特拉斯堡大学任教,与他们过从甚密。虽然勒氏更接近马克思主义的观点,有自己不同的学术路数,但费弗尔和布洛赫仍极重视他的研究,都为《大恐慌》写过书评。其中布洛赫说的一些话,我觉得别有深意。他说:“大恐慌”因其主要起因即“匪患”的虚幻性,从来不为史家所重视,大家一般只把它看作大革命时期一个搞笑的插曲,觉得研究它远不如研究发生在巴黎街头的事情来得实在;而勒费弗尔却慧眼独具,看到了“大恐慌”这个“集体幻象”对当时法国社会状态的“征象”意义,那就是广大农民通过这一番瞎折腾,却也增强了团结感,并意识到了自己力量的不简单,所以一旦“匪患”幻象烟消云散,他们就“自然而然地”敢于把抗争的矛头“转向自己身边的社会之敌:领主和他们的文契保管室,还有他们那些令人痛恨的权利”应该说,布洛赫这些评说的关键意思,正如其文章的题目所示,是“大恐慌”被勒费弗尔正确地看作了当时法国“社会状态”的“征象”。而当时法国的“社会状态”又是什么?不就是一场革命风暴正在降临么?马克思主义史学一贯认为法国大革命是一场“反封建”的阶级斗争,而勒费弗尔对这个观点是完全赞同的,同时他对“大恐慌”的基本定性也是法国农民反封建的总动员,那么,如果说他把“大恐慌”当作当时法国“社会状态”的“征象”来研究,其实也无非是把“大恐慌”看作了“大革命”的一个极具代表性的“个案”。

正是在这里,我们看到了勒氏这本书值得特别推介的第三个理由,那就是它有助于人们认识法国大革命的历史本质。

勒氏此书既是有关法国大革命的典型个案研究,同时又是一部公认的经典,那么它所传递出的每一个理论信息,尽管有的看似并不很经意,却值得认真考量。就是本着这种态度,我注意到了一个很有意思的问题,那就是勒氏在高调肯定“大恐慌”的反封建意义的同时,也在时不时地强调另一个客观现象:“大恐慌”在有力地推动着“l’unité nationale”或“la solidarité nationale”——在法语里,这两个说法的意思大同小异,笼统地都可以被汉译为“民族团结”“国民团结”或“国家统一”,抑或是意思更详实的“民族国家的团结统一”。勒氏对这一概念的使用常常有些随意:有时指的是第三等级的“阶级团结”——如在解释一些局部“匪警”何以会迅速传向四方时,勒氏说那是因为相信贵族正在利用盗匪对付第三等级的民众,“自然要呼吁加强全民族的团结,加强城市和郊区之间已经初具雏形的联盟”(见本书第159页),有时指的是三个等级之间的“等级联合”——如勒氏称在普遍发生的乡民武装驰援城镇的行动中,可以看出“民族统一有了很大进展,因为本堂神甫和领主常常走在队伍的前列”(见本书第173页),但他最强调的还是这一概念的“反贵族”内涵——如他在书的结尾处这样总结:“恐慌立即引起了激烈的反应,在其中,大革命的好战激情第一次展现出来,民族团结也获得了自我表现和巩固的良机。此外,这种反应——尤其在乡村地区——转而反对贵族。”(见本书第234页)。但尽管如此,从勒氏行文中对“民族的”(national)这个字眼的这种反复提及,我们还是能感到,他在强调“大恐慌”(实际上也是“大革命”本身)的“反封建”特性的同时,另一个问题总在他心头挥之不去,那就是那个时代对于“民族国家”问题有一种特殊浓烈的关怀。

其实,“nation”这个词(它有汉语的“民族”“国家”“国民”“民族国家”等多重含义),从来就是法国大革命的第一关键词。不过我们要知道,这个词当时除了自己的本义之外,还带有强烈的“人民主权”或“民主”的时代意涵。“国王万岁(Vive le Roi)”和“民族万岁(Vive la Nation)”是革命之初反映政治态度对立的两个标志性口号。当西耶斯喊出“第三等级就是整个民族”的时候,他实际上就是在宣示,法国革命的核心任务是要以民权取代王权,要对法兰西民族国家实施民主化改造。但在18世纪人们的心目中,民主化这东西始终只是个手段,远非目的。那么什么是目的?按照卢梭和康德的意思,欧洲各民族国家之所以需要民主化,那是因为只有在欧洲各国都实现了民主化的基础上,才有可能建立“欧洲联邦”,而只有在欧洲联邦稳固确立之后,欧洲才会享有“永久和平”——目的,就在这里。而且我们也知道,18世纪法国和欧洲的启蒙哲人都有很强的世界主义情怀,所以他们对民主化的鼓吹,显然还有更宏伟的世界性目标,最终目的无非是实现永久的世界和平。

也许有人会讥之“乌托邦”,但这个世界不能没有这种乌托邦,也注定会有无数为之舍身奋斗的仁人志士。法国革命者其实就是第一批这样的人。千里之行始于足下,于是法国大革命就被成就为了这种“乌托邦实践”的伟大开端。其实在法国革命之前发生的英美革命本质上也是无悖于这种“乌托邦理想”的,只是特定的地缘政治条件(或孤悬海外,或远隔大洋)和社会历史条件(没有足够的倒逼压力),没有让它们做成这个注定将演成世界性的现代民族国家建设运动的开端。当然法国大革命的路走得也极艰难,迟至19世纪末叶才勉强完成法国自身的政治民主化,而且这个好不容易才初步建成的现代法兰西以后还会跌跌撞撞地走许多弯路。战后欧洲一体化的发展,显然也是这种“乌托邦实践”的继续,或者说大革命事业的继续,它有过一些可喜的发展,但现在看来仍困难重重。不过无论如何,法国大革命终究是开创了一个符合人类根本利益的历史伟业,事实上它也留下了许多极其重要的相关遗产,其中,“自由、平等、博爱”这个已经深入全球人心的“三词箴言”,还有那一套把爱国民主情感和国际主义胸怀融为一体的“政治民族主义”意识形态,不仅时时在调正法国人处理国内和国际政治事务的步态,而且似乎还能长期成为整个现代民族国家建设运动弥足珍贵的思想资源。

至此,我们大概就能有所感悟:原来法国大革命除了传统史学一贯强调的反封建意义之外,还有启动了现代民族国家建设的世界潮流这一层意义,而且这层意义似乎还更加深刻一些,更能代表大革命的历史本质。