法国诗人罗阿与苏东坡:我者与他者

来源:澎湃新闻 | 向以鲜 2019年10月09日07:51

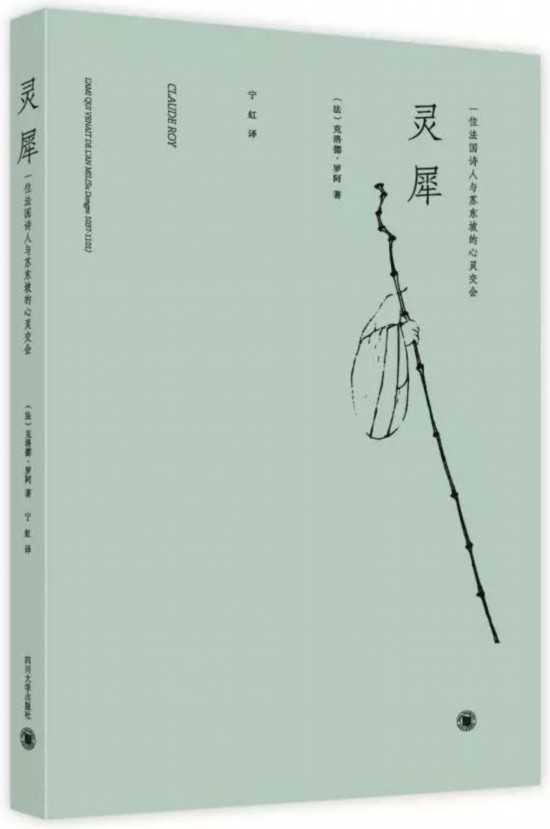

克洛德·罗阿是法国著名诗人、小说家、评论家、汉学家,曾获1985年龚古尔诗歌奖。他在文学生涯中不断保持着与中国文化的对话,撰写了大量专门论述中国和中国文化的著作,还将从中国诗歌中得到的灵感运用于创作中。他也曾来到中国,与老舍、梅兰芳、罗大冈等人相交,并借由罗大冈的介绍认识了苏东坡及其诗词。在新近推出中文版的《灵犀:一位法国诗人与苏东坡的心灵交会》一书中,罗阿评述了苏东坡的生平和诗词,也讲述了他在中国的亲身经历。本文为四川大学教授、诗人向以鲜为该书中文版所作的序,澎湃新闻经授权刊登,标题为编者所拟,原题为:我者与他者。

克洛德·罗阿

“我者与他者”这个说法源自历史学家许倬云,他在讨论中国历史上的内外分际时指出:“不论是作为政治性的共同体,抑或文化性的综合体,‘中国’是不断变化的系统,不断发展的秩序。这一个出现于东亚的‘中国’,有其自己发展与舒卷的过程,也因此不断有不同的‘他者’界定其自身。”事实上,我者与他者既是对立的,又是融合的,相互间时常发生着微妙的转换:昨日的我者或即今日的他者,而今日的他者或成明日的我者。

当我读到法国诗人、小说家、评论家、汉学家克洛德·罗阿的苏轼评传《灵犀》的时候,脑子里便不断跳出我者与他者的纷纭意象,人物与时间和空间的交错此起彼伏:我者既是翻译者宁虹、宋代的苏东坡、蜀地的山水,又是瑰奇的中国,甚至还包括神秘的东方;他者呢,当然有诗人罗阿、繁华的巴黎、浪漫的法兰西,以至于整个西方世界。感谢四川大学同事宁虹教授的精彩移译,让我们得以倾听上下千年东西万里的心灵密语。在前不久的一次诗歌沙龙上,诗人杨炼告诉我,翻译是一件痛苦又过瘾的事。你要用最美妙、最准确的母语与异国语言进行碰撞,交流,贴身肉搏。翻译并不仅仅是两种不同语言的交集,也是两个灵魂的交锋。宁虹教授的译笔畅达而温情,富有女性的细致,又不失顿挫昂扬之气,准确地传达了罗阿长于抒情又精于叙述的文本风格,读来令人如饮醇醪,如沐春风。

罗阿在开篇“两者,我与他”中,以一种典型的法国口吻谈及我者与他者。对于罗阿来说,他在写作苏轼时,既是我者,也是他者;既是评传的作者(我者),又是异域文化的观察者、热爱者和窥探者(他者)。作为传记主人的苏东坡及其所代表的世界,显然是一个异样的存在,是一个广博的他者。这只是事物的一个方面,还有另一面。如同《灵犀》书名所暗示的,具有浓郁的东方色彩,介于灵魂与肉体之间的神秘感应现象——灵犀,已经向我们诉说了另一面的可能性。我注意到罗阿描绘的那只蛱蝶:蝶翅上细巧的图纹带着东方的韵味。我们知道,蝴蝶是善于变化之物,蝴蝶既是我者,也是他者,早在庄子那儿就变得令人捉摸不定。就在“此刻”,法兰西的蛱蝶(我者)和近千年前的他者(苏轼)产生了神奇的对话与关联,蕴藏其中的力量是如此具有穿透力,可以超越语言的障碍。罗阿说:当我想到他,我有时会以某种假定、某种倾向、某种狂妄对自己说:“因为,他就是我。”他甚至倾听到自己和苏轼用同一个声音说:“我,就是你。”罗阿与苏轼,在对蝴蝶的凝视中完成了超时空同体。瞧,我者与他者不仅会转化,还会浑然一体,难分彼此。“我,就是你。”

这是两个来自不同时空的诗人兄弟相见时说出的最动人的词语,彼此之间的心心相印及惺惺相惜,已尽在其间。尽管我个人认为,罗阿此处略有拔高自己之嫌,但这也无妨,谁让罗阿和我们都喜欢伟大的苏轼呢!

在两者(我者与他者)的纠缠与打开之间,罗阿常常能深入苏轼内心的深处,也可以说是深入自己的内心深处,总能以诗人敏锐之视角,见人所难见或未见之处。罗阿曾谈及苏轼一首名叫《江上值雪》的七言,他推断说,此诗看上去很像是诗人在北方生活时所写。但是,苏轼流放海南时,尽管生活艰辛,却一直带着这首诗的手稿。罗阿追问道:

为什么这首诗会出现在海南?月复一月,年复一年,在这座热带岛屿上,苏东坡的身体状况越来越差。

岛上疾病肆虐,十几种包括脚部真菌感染、疥疮、淋巴结肿大、皮肤下寄生虫、阿米巴痢疾等热带疾病依然毒害着这位被流放者的生命。罗阿认为,这首诗可能触动了苏东坡敏锐的感官,让他追忆起与海南完全不同的种种:皑皑白雪、刺骨寒风、轻盈雪花?又或许这让他能够暂且远离眼下这个一切都在慢慢腐烂的岛屿!罗阿一直想弄明白为什么苏东坡要带着这个被时间偷走的“瞬间”。这时,罗阿想到,一贫如洗的乔治·彼得耶夫和柳德米拉去看病时,医生对乔治说:“你应该把柳德米拉带到乡下去,她太苍白了。”乔治想到的解决办法是再一次把屠格涅夫的《乡间一月》搬上舞台。苏东坡和苏过是否用了与乔治·彼得耶夫同样的方法来应对海南生活的惨淡?罗阿得出一个意外又合乎情理的结论:“这些能致命的酷热岁月所留下的,其实是一首关于霜冻、冰雪和彻骨寒冷的伟大诗篇。”

苏东坡画像

《灵犀》的迷人之处,在于它既是一部苏东坡的评传,又是一部带着强烈个人旅行色彩的著作,在学术写作、中国游记及叙述口吻之间,赋予了珍贵的在场感和梦幻气质。

这种法兰西式的跨文本及跨文体写作,我们在罗阿的同胞,也是他的同时代人罗兰·巴特的《恋人絮语》中也能感受到。罗阿因结识艺术家赵无极而爱上中国文化,又因结识法国文学学者罗大冈而爱上苏东坡。当他踏上中国大地时,终于从一个他者变成了我者。罗阿写及他与罗大冈一起到达杭州时的景象:

有些日子,天气很潮湿,太阳雾蒙蒙的,空气中弥漫着水汽,蜘蛛网上凝结着细小的水珠,云层灰暗;而有些日子又艳阳高照。所有的水上城市都一样,不管是威尼斯、斯德哥尔摩,还是杭州,这种艳阳天并不会让人觉得干燥或酷热。这座城市离海很近,紧靠长江三角洲入海口,江水穿城而过。

这段话让我想起意大利作家卡尔维诺的《看不见的城市》。那些想象的城市中,有美好的城市、连绵的城市、视觉的城市、听觉的城市、嗅觉的城市,有空气中浮动着黄尘的皮拉城,气味令人窒息的贝尔萨贝阿地下城等。卡尔维诺的用意在于:以看不见的虚构的城市反衬、反讽我们举目可见的真实城市。这些看不见的城市可能与现实的城市有着微妙的镜象关系,人们能从中寻觅到纽约或洛杉矶、威尼斯或罗马、京都或大阪、北京或成都的踪迹。

罗阿始终是个思考者,他在追问苏轼的同时,也追问着那个年代中国的现实的迷惘和残酷。罗阿谈到他与中国作家老舍见面的情景:

那年(1950年)春天,老舍刚刚写完话剧《龙须沟》,故事以对北京一条街道的臭水沟的整治为背景。老舍说,为人民服务没有小事。他一边笑一边说:中国至少需要半个世纪来恢复秩序,让一切走上正轨——包括清理人民的排泄物。

罗阿说他非常喜欢老舍,他是一个不断进取的人。但是,他一直没能弄清楚“文化大革命”中老舍的死因:“是饱受摧残而死,还是因为绝望而自决?”

警察把他妻子带到西湖 ,布单覆盖着一具尸体。警察掀起布单的一角,露出死者湿漉漉的双脚。“这是他穿的鞋吗?”“是。”然后她就被带上了车。她说,这之后, 她才开始痛哭。

这些叙述看似不经意,实则是《灵犀》区别于任何苏轼研究之重要质素所在。我们在苏轼坎坷的一生中,难道看不见后来人(如老舍)的苦难吗?

罗阿意识到故乡和童年对一个人,尤其是对苏轼这样情感丰沛之人的重大影响:苏东坡和子由无论在何种情况下,都能拥有共同的回忆。兄弟俩的一生中,有无数回忆可以温暖彼此。在他们的诗作中,孩提时代青葱的天堂从未褪色,他们对于十二岁时游戏和欢愉的记忆还是那么鲜活。他俩不仅仅有共同的故乡——被称为蜀国的四川,那个他们度过了童年,而且永远不可能真正离开的地方。故乡与他乡,又是一个我者与他者的关系。于苏轼而言,他出生的故乡虽然只有一个,心灵的故乡却在不断变迁。白居易说过:“我生本无乡,心安是归处。”对于大半生都处于迁谪中的苏轼来说,这样的归属感既是无可奈何,也是活下去的理由。绍圣四年(1097),苏轼被流放至遥远的海南岛。但是,苏轼却说:“我本儋耳民,寄生西蜀州。”

呵呵,真是拿他没有办法了,一念之间,他就成了儋耳人,而生他养他的蜀州,反而只是曾经暂时寄身的地方。这并不是说苏轼就不爱蜀州了,他太爱了,但他知道再也回不去了,且把他乡(他者)当故乡(我者)吧!这就是苏东坡,诚如林语堂所言,苏东坡是一个“无可救药的乐天派”。你把他贬到天涯海角又如何?贬到哪里,哪里就是他的家,他就是哪儿的人,并且毫无怨恨,不仅不恨,反而觉得自己赚了,赚到了别的地方看不到的奇景:“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。 ”

可能是因为旅程的安排,罗阿的中国之行并没有到达成都,也没有到达苏轼的出生地眉山。罗阿多次提及杭州,当然,杭州很美很中国,对苏轼也很重要。中国有两座城市的气质是十分相近的,有点儿像孪生兄弟,就是成都和杭州:杭州的湖光山色、越人软语与成都的锦江春色、衣香鬓影天生都富有诗意,西蜀与吴越允称安逸之乡。苏轼甚至认为仅就风物而言,杭州还略胜一筹:“我本无家更安往,故乡无此好湖山。”但如果说到诗歌,成都的诗史则更为久远和丰厚。苏轼在金山寺前不无自豪地说:“我家江水初发源。”作为万里长江源头之一的岷江,也是中国诗歌的重要源头之一。在成都,我们可以钩沉考索的有三千多年漫长时间,其间,顽强的诗意从未中断过:从羽化登仙的蚕丛到啼血成诗的杜宇,从金沙太阳神鸟到南朝石刻造像,从琴台故径到杜甫草堂,从西岭千秋之雪到直下江南的万里船,从桐叶题诗到洪度诗笺,从郭沫若到当代先锋诗歌……成都这条可以清洗锦绣的诗歌河流,奔涌激荡着岷江之水,一刻也未曾停息过。如果罗阿到了成都,一定会另有一番非凡的感悟。

罗阿深爱着苏轼,因而也深爱着中国。而且,这种爱,是一种从肉体到灵魂的爱。罗阿常常引用司汤达在《红与黑》中的话来表达他对中国的爱,这是心灵之爱和头脑之爱的结合。毫不夸张地说,在精神上,中国已是罗阿的第二故乡。能够达成此种神圣之爱,苏轼无疑起着不可替代的作用。虽然罗阿在苏轼之外,还翻译了很多其他中国古典诗人的作品,但对罗阿影响最巨者,还是苏轼。罗阿的诗歌写作,亦从中获取了无尽的滋养。罗阿说自己是中国诗歌的偷盗者——罗阿曾出版名为《盗诗者——盗自中国的250首诗》的汉诗译著——这当然是一种坦诚和调侃,但也吐露了罗阿受惠于中国诗歌的实情。罗阿将自己对中国古典诗歌(他者)的独特认知成功地转化为自我写作的原动力(我者)。

罗阿的诗歌清新明快,和雅克·普雷韦尔等诗人的诗作一同入选法国中小学生诗歌学习教材。罗阿诗歌中的中国诗歌痕迹清晰可见。罗阿翻译的苏轼诗作,基本上延续了法国汉学界“仿译”的传统。最早的仿译出现于1862年,那年的中国是清同治元年,汉学家埃尔维·圣·德尼侯爵翻译出版了《唐诗选》。五年之后,法国诗人泰奥菲尔·戈蒂耶的女儿朱迪特·戈蒂耶出版了中国古诗集《玉笛》,成为法国“仿译”中国古典诗歌的代表性作品。我们从罗阿的译作中,依然能感受到“玉笛”的韵律,这是另外一种我者与他者的互置。

罗阿被称为二十世纪法国历史的见证者。罗阿出生于第一次世界大战期间,亲历过第二次世界大战和法国抵抗运动,还加入过法国共产党,反对过殖民战争。有学者这样评价他:罗阿几乎参与和见证了发生在二十世纪法国甚至西方的所有重要政治、社会事件,并用手中的笔记录了这个动荡的世纪带给人的灾难和困扰。这种经历让我想起迄今仍健在的,被称为德国鲁迅的汉斯·马格努斯·恩岑斯贝格尔。凑巧的是,2015年江苏文艺出版社推出的,由德籍华裔诗人姚月女士翻译的恩岑斯贝格尔诗集(1950—2010)《比空气轻》,也是由我作序。

罗阿遇见苏轼是幸运的,他遇见的是一颗干净的、没有杂质的中国诗心。苏轼遇见罗阿也是幸运的,不朽的苏轼不仅在中国,也在法兰西找到了开花结果的土壤。罗阿在中国的湖畔写道:

直到到达旅馆前的河岸时,我们仍然沉默着——月亮的沉默。罗(大冈)喃喃道:“啊,罗阿先生,这湖,就像一首法国诗:‘哦,时间,请停住你的脚步……’”

这情景,让我想起苏轼的《永遇乐》:“明月如霜,好风如水,清景无限。曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见。”对这空旷孤寂的风景,罗阿是这样理解的:

月光闪耀 如白霜

微风拂过 如凉水

天地无垠

鱼跃银珠闪

光滑的荷叶上

露水静静滴落

鸟儿啾啾低啭

在黎明将我唤醒

我坚信,随着东西方之间理解和交融的不断加深,被唤醒的不仅仅是东西方诗歌界的兄弟姐妹们——法国诗人兰波说过,天下诗人是一家——还有更多的东西方的我者或他者将被唤醒,更深的意志、美、自由和爱也必将一并被唤醒。

己亥仲夏于成都石不语斋

《灵犀:一位法国诗人与苏东坡的心灵交会》,【法】克洛德·罗阿/著 宁虹/译,四川大学出版社2019年9月版。