关于忘年恋的小说这么多,为什么《洛丽塔》最出名?

来源:澎湃新闻 | 宗城 2019年12月03日07:34

一

阅读纳博科夫是惊心动魄的事情。台上老师念着PPT,台下的我假装看课本,悄悄拿出《洛丽塔》,想象着穿棉袍的少女,双腿慵懒地蜷曲着,湿漉漉的嘴唇,唤起亨伯特压抑的欲望。那时候,我把《洛丽塔》当黄书看,《金瓶梅》《黄金时代》,还有这本《洛丽塔》,都成为课余时间的猎奇读物。理论家的大道理,当时还是不懂的,只觉得洛丽塔很早熟,又很有诱惑力,很多段落读起来让人面红耳赤。

那大约是12、13年左右的事情,《洛丽塔》在国内已经流传。这本1955年首版的小说,上世纪八十年代才传入中国,历经市场化浪潮,很多书商把它当色情读物来宣传,打着让中国人了解资本主义乱象的幌子,推出删节本,封面画上性感女郎,为原作者纳博科夫带来名气,却也让很多人误解,以为他就是个地摊色情写手。到2005年,上海译文高调出版新版《洛丽塔》,加之纳博科夫其他著作的引进和介绍,人们对《洛丽塔》才有了更深刻的认识。

《洛丽塔》

为了让小说尽可能吸引人,纳博科夫连人物名字的发音都考虑在内。比如:女主角需要“一个有诗意、念起来节奏欢快又小巧可爱的词”,他想到最清澈明媚的字母之一“L”,后缀“-ita”则充满了拉丁语的温柔,拼在一起,于是有了Lolita这个名字。而男主角需要“一个令人讨厌的名字,也是一个君王般的名字”,纳博科夫就想到了Humbert Humbert,这个名字浑浊、低沉,兼具“狂暴者与谦卑者的双重共鸣”(纳博科夫语)。

很多人对《洛丽塔》的认识源于电影,那就是1997年阿德里安·莱恩对《洛丽塔》的改编。在莱恩之前,大导演库布里克也拍过《洛丽塔》。两版《洛丽塔》,莱恩版是爱情悲剧,从亨伯特的视角出发,诉说一个一往情深、怅然若失的爱情悲剧。一切的因果,都为烘托亨伯特的悲情之爱蓄力。1962年库布里克版,则是一个冷峻的人生悲剧,它不同情亨伯特,也不同情洛丽塔,库布里克另辟蹊径,增加了奎迪的戏份,把小说里的亨伯特视角,改成了电影中的旁观视角,亨伯特和奎迪的戏份双线并进。库布里克之所以冷峻,是因为他戳破了爱情神话,剥离那些华美的泡泡糖一样的言辞,呈现主人公的自私、残酷、平庸。如果说莱恩版是那个歌颂幻梦的人,库布里克则是冷距的摄像师,拍出幻梦中的虱子。

亨伯特与奎迪,看似对立,实是一人两面,演绎着文人巧言令色下的平庸内核,亨伯特对洛丽塔的感情,与其说是爱,不如说是对一种审美对象的偏执,一旦洛丽塔不符合那个审美,亨伯特也会毫不留情地冷漠,而洛丽塔,对这个中年文人也谈不上多么热爱,欺骗、游戏、表里不一,控制与反控制,贯穿这段关系。两个版本最直接的不同,从亨伯特形象的不同即可看出,莱恩版是个深情款款的知识分子,一脸世界辜负了我也依然热爱的表情,而库布里克版,亨伯特是一个残酷的唯我主义者,他对黑兹太太的冷漠、对洛丽塔哭泣的不耐烦,暴露他的心性。

纳博科夫肯定了库布里克的版本,但也对电影的改动颇有微词。在纽约时代广场勒夫国家剧院的首映式后,他说:“几天前,在一场小型试映会上,我发现库布里克是一位伟大的导演,他的《洛丽塔》阵容豪华,堪称一流,只不过他把我的剧本改得面目全非。”

纳博科夫的抱怨并非没有道理。《洛丽塔》本是个第一人称故事,到了库布里克手上,叙述视角变了,小说的华丽、谜语、象征,也被电影大大削弱,取而代之的是库布里克高鲜明的自我风格。这当中固然有小说转换为电影的媒介问题,但两个人强烈的作者属性,本身就难以兼容,纳博科夫是一个执着的作者,库布里克以强势著称,一山不容二虎,自古皆然。

那么,《洛丽塔》的原著想表达什么呢?关于忘年恋的小说这么多,为什么这部小说最出名?

让我们从纳博科夫年轻时写的一篇小说讲起。

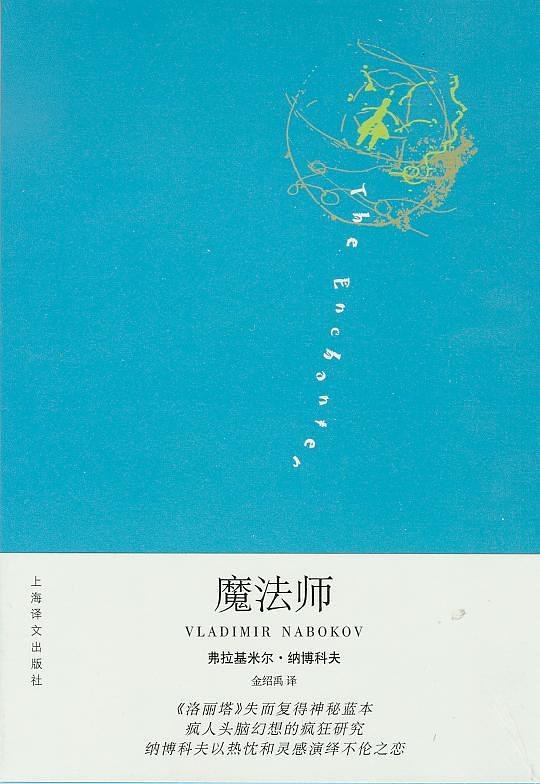

《魔法师》

这部小说叫《魔法师》,是洛丽塔的前身。它原名《沃尔谢卜尼克》(初稿用俄文书写),同样是写一个中年男人和萝莉女孩的故事。所不同的是:在《洛丽塔》中,黑兹太太死后,亨伯特带着洛丽塔长途旅行,两个人一度鱼水欢畅,但终因洛丽塔的反抗、剧作家奎迪的搅局,这段不伦恋滑落至悲剧。亨伯特因枪杀奎迪而入狱,罹患精神分裂,在狱中写下了《洛丽塔、或一个纯洁的鳏夫的自白》,也就是小说开头的叙述场景。但在《魔法师》中,那个有恋童癖的五十岁男人在寡妇死后,把少女带到了一家旅馆,趁少女熟睡的时候,意图施行强奸,导致少女惊醒,“发出撕心裂肺的叫喊,面对闻声而来的其他住客,他惊恐万分,朝外狂跑,撞上了一辆卡车,死了”。(李伟长:《危险的纳博科夫》)

纳博科夫1940年就写完了《魔法师》,但直到1959年,他才公开发表这部小说。最初,连他自己也不太能接受《魔法师》,他凭借本能创作,但这个灵感结晶仍让他感到惊世骇俗,所以在写完后,纳博科夫就把《魔法师》束之高阁,直到重读时,他觉得这“是一个优美的俄文散文作品,行文晓白通畅”,才决定发表出来。

《魔法师》的结局非常道德化,到了《洛丽塔》,作者对男主人公的心理描写大幅增加了,小说的谜语、暗讽、叙述干扰等,也比《魔法师》丰富许多。

比如:《洛丽塔》中出现了大量作家和作品,这些引用并不只是纳博科夫掉书袋,它们关涉小说的母题。王后海伦、女神比阿特丽斯、12岁少女劳拉、14岁少女弗吉尼亚,还有维吉尔笔下的小仙女等,这些文学女性的入场,既成为亨伯特文人属性的佐证,也暴露出他内心对少女的向往、对世俗道德的厌恶。亨伯特引用那些前辈作家与未成年少女的恋情,为自己的行为开脱,暗含了他所理解的文学之美。

《洛丽塔》充满了戏仿、互文和反讽。爱伦·坡、佛洛依德和乔伊斯这些大作家、大学者,还有公路小说、色情文学、宗教语录等文学体裁,都一个个被纳博科夫挪揄,《洛丽塔》对于猎奇者来说意味着不伦之恋,但对于文学爱好者来说,它是一个巨大的迷宫、老顽童纳博科夫的游乐园,在这个游乐园里,一切都被允许,一切都在颠覆,人世间的清规戒律被抛之脑后,自由成了文学神圣的底线,一切怀有某种真理倾向的解读,都只会引起纳博科夫的嘲笑。

在1944年《尼古拉· 果戈里》中, 纳博科夫曾说:“在艺术超尘绝俗的层面, 文学当然不关心同情弱者或谴责强者之类的事情, 它注意的是人类灵魂那隐秘的深处,彼岸世界的影子仿佛无名无声的航船的影子一样从那里驶过。”这段话或许会让道德主义者不适,但从《魔法师》到《洛丽塔》,乃至纳博科夫以自己为原型书写的《普宁》,这种对“彼岸世界”的追寻,贯穿纳博科夫的文学,它并非清除任何道德、戒律,而是提醒着人们,在凡人以为的不变真理之外,或许有更高的存在,在安排着人间的变化,当人们为某一种真理沉醉,便可能陷入另一种狭隘,当评论家以德性之名,对作品加以要求、斥责,它所反对的正是文学本身。

二

纳博科夫的态度,与他的成长轨迹有关。他出身俄国贵族,奉俄国为故乡,家庭的自由主义传统,塑造他的精神底色,也让他从小熟读莎士比亚的著作,学会俄语、英语、法语三年语言。但帝俄的崩溃、家庭的没落,让他走上流亡之路,先后客居德国、法国和美国。纳博科夫自居高贵,却陷入沦落人的困境,虽然,有赖于财产和广阔的流亡朋友圈,他的衣食住行尚能维持,但故乡的失落、统治者以真理名义施行的滥杀,仍反复挫伤他的心灵,尤其是身为自由主义反对派的父亲,1922年死于政敌暗杀,更让他感到现实政治的恐怖、道德话术的虚妄。他曾追忆父亲“是俄国伟大的无阶级的知识分子的一员”,父亲死后,关于彼得堡的记忆曾为孤独的暗影,革命,再革命、大清洗、斯大林的接管,让故乡变得陌生。

流亡者纳博科夫在西欧坚持俄语书写,和很多批评家的指责不同,他的作品里不乏对现实的警告,比如反极权小说《斩首之邀》,就是对独裁政权、非法监禁和伤害言论自由行为的嘲笑和讽刺。纳博科夫并非一个虚无主义者,他只是不提供真理,不做那个与虎谋皮、充当国师的人,他对现实的关怀不在于提出理想,而在于警惕恐怖,不是建设乌托邦,而是探索一个共同的底线,这个底线就是避免“残酷”,它是《洛丽塔》最关键的主题。

许多人被亨伯特所感动,但纳博科夫说:亨伯特是一个“虚伪、残暴的卑鄙之徒,他竭力摆出一副‘动人的’面孔”。而当《洛丽塔》在美国闹得沸沸扬扬时,纳博科夫提醒人们不要过多关注道德性,他说:“对我而言, 一部小说的存在, 说得露骨一点, 完全在于它提供我所谓的‘美感的极乐’(aesthetic bliss), 也就是感受到在某方面, 以某方式, 与艺术的常规(好奇、温柔、善良、狂喜)发生关联。这类书籍有如凤毛麟角, 其余都只是‘话题垃圾’(topical trash), 不然就是某些人所谓的‘观念文学’(Literature of Ideas), 后者往往是具有巨大石膏像的话题垃圾, 一代传过一代, 直到有人拿起锤子, 击碎巴尔扎克、高尔基、托马斯·曼。”

纳博科夫反对把小说当作劝人向善的和谐指南,但与此同时,他不否认艺术的道德力量。道德当然是艺术的一个部分,当故事产生时,道德会自动浮现,只是在不同读者眼里,那道德的意味并不一样,纳博科夫并不厌恶道德,甚至有的时候,他通过小说警告世人,但作为小说家,他同样警惕认可偏狭、固有的概念试图把小说吞并。因为那种强力意图,本身也包含着纳博科夫警惕的“残酷”。

所谓“残酷”,是个人或集体因一己之崇高、美好诉求,而对他人造成过的冷漠甚至暴力。哲学家理查德·罗蒂在《卡思边的理发师一一纳博科夫论残酷》里一针见血地指出,亨伯特是一个自恋的审美创造者和残酷制造者,他巧言令色,用抒情的叙述将自己的行为合理化、神圣化,在他的眼里,洛丽塔是一种复杂之美的象征,满足艺术家对青春与占有的渴望,但与此同时,当亨伯特这样的精神艺术家大谈他们对美的向往,他们对身边人的冷漠和无视,值得我们留心。

罗蒂和纳博科夫都强调一个细节,那就是“卡思边的理发师”:

“在卡思边镇上,一位非常老迈的理发师为我(亨伯特)剪了一个非常不入流的头发:他絮絮叨叨地谈论他一个打棒球的儿子,说到情绪激动时,还喷出口水在我脖子上,而且偶然用我的包巾擦拭他的眼镜,或停下他那巨大的剪刀,去剪一些泛黄的旧报纸;我真是心不在焉,以至于当他指着放在那些老旧灰色照片的洗发液中间的一个相片架时,我才惊讶地发现,原来那一位留着短髭的年轻球员已经死去三十年了。”

纳博科夫花了一个月来写卡思边的理发师,这个理发师是个功能性人物,反映出亨伯特缺乏对他人痛苦最起码的感知能力,而这正是导致“残酷”的重要原因。

罗蒂说:“对某一种完美成就的执迷,会使我们漠视自己对他人所造成的痛苦与侮辱”,“纳博科夫由‘内在’描写残酷,让我们目睹私人对美感 喜乐的追求如何造成残酷”。亨伯特属于美感者,这类人对美和伟大的事物如信徒般执迷,沉溺于精美的修辞和景象,却容易忽略凡人的喜怒哀乐。罗蒂洞见道:“(洛丽塔)这些书都在反省一个事实:情感敏锐的人可能杀人,善于美感喜乐的人可能残酷,诗人可能毫无怜悯之心一一这些意象大师们可能会满足于将其他人的生命转化成银幕上的意象,而对于这些人受苦受难的事实却视若无睹。”

要理解罗蒂的观点,需要结合《洛丽塔》的叙述视角。它不是上帝视角,对人物全盘掌控,而是纳博科夫模仿亨伯特的口吻,在临死之前回忆往事。《洛丽塔》有大量的插叙、倒叙和心理描写,它汪洋恣肆,有一种对词汇的迷恋。通过亨伯特的视角,我们在欣赏洛丽塔的同时,也在思考作为叙述者的亨伯特。他说的都是对的吗?真实的洛丽塔和被讲述的洛丽塔有何不同?现代小说是怀疑的艺术。

纳博科夫任由叙述者发声,他对人物不横加干预,也不抒发道德谴责,他像十九世纪的福楼拜一样,隐于幕后,读者仅能从华美辞章和细节中体会到他的睿智、冷峻、讽刺和对批评家的不屑。纳博科夫创造了一个唯美主义者、模仿者(缺乏独创性)和沉溺于自我感觉的人,不伦之恋只是载体,对艺术乃至历史上被剥夺了话语权的人的反思,才是小说的重要含义。

小说中,亨伯特的叙述伴随着狂热的抒情和细节肥大症,他总是连篇累牍地谈论细节,像醉酒一样四处发射惊叹号、排比句或者“你必须”、“我不能”开头的肯定句,就如同他在谈论洛丽塔式女孩时说到的:“你必须是一个艺术家,一个狂人,一个无限忧郁的造物,你的欲望是冒着热毒的气泡,你诡谲的坚毅里有一股超肉欲的火焰永远通红......”他热爱比喻,在这些比喻中,具体的人遭到剥离,抽象的、满足“我”的幻想的存在被拔高。

库布里克版《洛丽塔》剧照

亨伯特最引以为傲的是他的审美。所以他说:“我疯狂占有的并不是她,而是我自己的创造物,是另一个想像出来的洛丽塔——说不定比洛丽塔更加真实,这个幻象与她复叠,包裹着她,在我和她之间漂浮,没有意志,没有知觉——真的,自身并没有生命。”

当我们把华美的修辞剥离,回看事实部分,会对亨伯特的“残酷”有更直观的认识。在《洛丽塔》中,亨伯特欺骗、引诱12岁女孩;为了接近洛丽塔,勾引洛丽塔的母亲夏洛特·黑兹,与她结婚;幻想杀死妻子、掌控洛丽塔,妻子意外身亡后,亨伯特并不悲伤,反而庆幸;而在旅行途中,他多次实行强奸;对洛丽塔后期表现的痛苦无动于衷,沉溺于自己的梦幻。从亨伯特的角度,这是一个凄婉动人的爱情和忏悔故事,但是,如果从黑兹太太的角度书写呢?又或者从洛丽塔的角度,这趟旅程,亨伯特真的交代出真相了吗?

真实的洛丽塔、她更具体的性格,被掩盖在亨伯特主观的叙述中,我们看到了一个欲女,一个浑身上下都散着诱人气息的尤物,就像亨伯特的一段描写中所呈现的:

“少女劳拉,啃着她忘不掉的水果,含着果汁唱着歌,丢掉她的拖鞋,挠着她赤裸的湿漉漉的后跟,靠着沙发上我左边的那堆旧杂志——她的每一个举动,每走一步,每出一声,都促使我一会儿隐匿,一会儿扩张在兽性与美丽之间——我令人作呕、燃烧的兽性与她纯洁的棉袍下她肢体的美丽之间——能感知的秘密。”

这个洛丽塔不像一个具体的人,而是满足亨伯特男性凝视的工具。小说中的亨伯特被写得聪明、帅气、有思想,如同一个隐形国王,女人们一个个都成了性欲的化身,崇拜和奉献给男人的礼物。

亨伯特的自我感动,同时表现在他对洛丽塔如何挑逗自己、又如何背叛自己的书写中。一个堕落的少女形象由此展开,而男性在里面扮演着被勾引、包容、大度、深情款款的角色。

对亨伯特的神圣化描写,在阿德里安的电影改编版本里达到极致,可惜,阿德里安版本是一个通俗的爱情幻灭记剧,却在这个制造幻梦的过程中,把原著对亨伯特残酷一面的描写删除地干干净净。洛丽塔的痛苦、亨伯特的自恋,都被一段罗曼蒂克恋曲所取代,尤为值得思考的改写是——电影中的洛丽塔比12岁要大出许多,她仍是少女,但不会给予人一种11、12岁式的儿童感,而纯粹是早熟和性感。

它满足了广大亨伯特式男性内心对少女的渴求,这种渴求的男性本位体现在——在这段关系里,男性是魅力非凡、被诱惑的,女性被刻画成仙水妖妇,犯下恶行、违背伦常,最后依靠男性补救。

三

纳博科夫的文学实践,是告诉人们世间种种“残酷”的同时,探讨如何避免“残酷”。罗蒂有一点判断很准确,就是他指出了纳博科夫“自由主义反讽者”的特质,作为“自由主义反讽者”,“好奇、善良、温柔、狂喜”是他的目标,而他对此岸世界难得的期许,是希望更多人能认识“残酷”,避免“残酷”,减少对一个普通人的侮辱和冷漠,只有越来越多人警惕“残酷”,人类历史上大的群体悲剧才可能避免。

这种展现和克服“残酷”的方式,正是纳博科夫的文本实验。他模仿了传统的写作手法,制造一个无处不在、具有统治地位的叙述者,随后,他利用自己的语言优势,通过对叙述者本身的反讽、间离、逃逸,大量的不利于单一叙述者的语言插入,在文本的空隙间制造了自由和反省空间,唤起一个敏感读者对“残酷”的警觉。

作为一个自由主义者,纳博科夫是清醒的,他扮演的角色,不是重炮手,也不是轻骑兵,而是一个守门员。

在他的自传《说吧, 回忆》中,他坦诚自己对防守的迷恋:

“我疯狂迷上了守门。在俄罗斯和拉美国家, 那勇敢的艺术总是笼罩着一圈独特魅力的光环。 那技艺高超的门将, 淡然、孤独、冷静, ……他的汗衫,他的尖顶帽, 他的护膝, 他那短裤后袋露出来的手套, 把他与队友分离。他是孤独的鹰、神秘的人、最后的防守者。”

身为一个防守者,纳博科夫的观念被朱迪斯·史克拉尔(Judith Shklar)在无意中道出,她说:“所谓的‘自由主义者’乃是相信‘残酷是我们所作所为最糟糕之事’的那些人。”

“根据我的用法, ‘反讽者’严肃地面对他或她自己最核心信念与欲望的偶然性, 他们秉持历史主义与唯名论的信仰, 不再相信那些核心的信念与欲望背后, 还有一个超越时间与机缘的基础。在‘自由主义的反讽者’的这些无基础的欲望当中, 包含了一个愿望, 亦即希望苦难会减少, 人对人的侮辱会停止。”