皮扎尼克之诗:是天才诗人,还是词语的匠人

来源:深港书评 | 马雪宁 2019年12月23日08:44

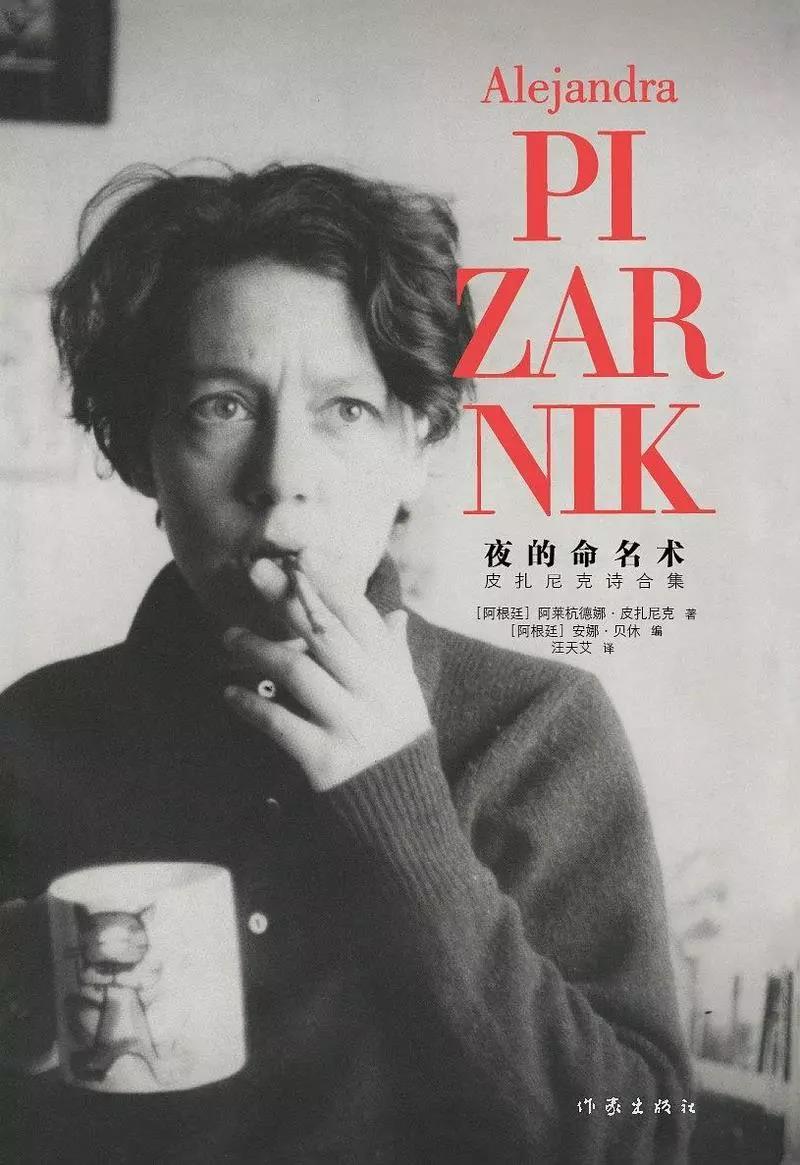

《夜的命名术:皮扎尼克诗合集》 (阿根廷)阿莱杭德娜·皮扎尼克 著 汪天艾 译 作家出版社 2019年11月

重视诗歌中每一个词语的“不可替代性”

皮扎尼克的诗歌体现着一种不断向中心靠近的意愿和努力,并具备咒语的特质,是一种召唤,一种氛围,会使人不由自主地走向她,走近她,在阅读过程中体验并认同她。而作为在这条夜路上走了很久的人,离皮扎尼克很近的人,本书译者汪天艾表示:“翻译皮扎尼克的诗,犹如把自我置入险境。”同时她也提出,“我们总在关注她的自杀,却没有看到被自杀事实遮蔽的了勤勉和勇气。”皮扎尼克用雕塑家的工作机制创作诗歌:在占据她书房的半面墙壁的黑板上,她站立着用粉笔书写。她经常用一整个晚上想一个恰当的形容词,用不同颜色的粉笔把不同的选项写下来,尝试哪一个最好。也会把零散的诗句用打字机打在卡片上,剪开,互相拼凑、遮蔽,寻找最好的组合。她重视诗歌中每一个词语的“不可替代性”,明明具备天才,却也难能可贵地把匠人的切、磋、琢、磨做到极致,“准确得恐怖”。

这种高强度的创作,其动力来源于一种渴望,皮扎尼克将其表述为:“我想在一切终结的时候,能够像一个真正的诗人那样说:我们不是懦夫,我们做完了所有能做的。”这种近乎献祭的艰巨劳作,以及与之相伴的疲惫、厌恶与恐惧,失眠和幻觉的折磨,对药物的依赖,使得短暂的三十六年生命对皮扎尼克而言却是漫长的苦行。但也正因为这份顽强与耐心,使得皮扎尼克作为一个带有“自杀者”标签的诗人,其诗作虽不乏阴郁、暴烈之笔,却也隐约可见精纯、明亮的弧光,与其说她是“被诅咒的”,不如说她是“被选中的”。正如诗人冷霜称皮扎尼克为某类现代诗人原型的哀美肉身。

《夜的命名术》中,前四辑创作于1956年到1965年间,多为结构轻盈,语言灵动的短诗。而自创作于1968年的第五辑《取出疯石》起,其诗歌风格发生了明显的变化,呈现出一种截然不同的新面貌。皮扎尼克的成长、突破、自我颠覆,离不开其长期的修辞练习——这种命名之术如同以词语为原料的炼金术。在前四辑诗作中,皮扎尼克敲打、锤炼四处收集的矿石,在五至七辑中,这些矿石被投入燃烧的熔炉。细读其早期、后期的诗歌,不难发现皮扎尼克最钟爱的那些词语——夜、恐惧、血液、死亡、梦、花园、森林等等——是如何贯穿始终,如何守恒,又是如何变化,如何在不同的语境、节奏中获得新生。潜心习诗的皮扎尼克仿佛一名学徒期的炼金术士,在熔炉中生长的不仅仅是她的诗——她将自身置于火焰中。

皮扎尼克的经历与创作印证了一个观点:诗不应以“首”为单位。她动荡、绚烂、仓促的一生,毫无保留地献身于诗歌的一生,她“受邀走向底部”的三十几年,本身就是一件辉煌的作品。这样看来,皮扎尼克渴望在痛苦之上,在死亡本能之上重建自己,并且通过写诗对最本质的伤口进行修复,都是为完成“诗人皮扎尼克”这一杰作所做出的努力。皮扎尼克也的确曾在诗中写道:“我多想只活在出神的状态里,用我的身体做成诗歌。”因此她主动结束生命的行为可以理解为某种完成的标志。

“死亡”一词有着丰富的变奏

皮扎尼克的语言系统中,夜与死亡是引人注意的高频词。她对黑夜说“把手给我”、“晚安”时,夜仿佛一个孤独的少女假想的朋友,而这个朋友显然并非一个稳定客体,因此在同一时期的《灰烬》中,“夜晚碎成星星”并且“迷蒙地望着我”,而在另一首诗《夜》中,“也许今夜并非夜晚,应该是一个悚人的太阳”。更多的时候,夜是一种氛围,一个场所,同构于她半面墙悬挂黑板的书房,是一个内在的空间,因此她说“夜打开。夜在场。”也说“等夜晚变成我的记忆/我的记忆将成为夜晚”。同时,夜也可以被理解为某种女性的生命体验的浓缩隐喻,如《工作于夜晚》中她写道:“我是完全的祭品/身体之夜/森林里母狼/一次纯粹的徘徊”,又如《悲歌》中她写道:“而她的存在的记号造出夜的心脏。”而在皮扎尼克后期的诗中,夜常常与其对立之物并置,并在这种对照中愈加复杂、神秘。如《至死的套索》中“在我们的怀抱里做爱意味着一道黑色的光:黑暗突然开始发光。是重新找到的光,双倍熄灭却比千个太阳更鲜活。”而《绿桌子》里她写道“我重又记起了童年的太阳,浸透死亡,和美丽生命”、“但是没有太阳杀得死我的夜晚。”这一时期的“夜晚”一词中死亡意识更加浓烈可感。

与此同时,在皮扎尼克的诗歌语言中,“死亡”一词有着丰富的变奏。在《睁着眼睛的女人》一诗中写下“可我不想谈论/死亡/和它怪诞的手”时,皮扎尼克未免过于乐观——后来的创作中她不加节制地使用“死亡”这个词语,仿佛被这只怪诞的手紧紧攥住。死亡召唤她,赤裸地停在她的影子上,她则只能“我把我交给我的死亡”。同时,诸如“自缢”、“海难”、“棺材”、“尸体”等词语也频频出现在皮扎尼克的诗中,加之诗人自身的经历,让人不难明白她所说所写的死亡,就是死亡本身,是动词的死而非程度副词的死,是一个排练多年的事件,而非某种假设,或某种“为赋新词强说愁”的表达。在皮扎尼克的诗中,与死亡相关的词语是“恐惧”与“血”。常被与皮扎尼克相提并论的诗人安妮·塞克斯顿曾在诗中说:“自杀者有一套特别的语言”。而同样被评论归入“诗歌与疾病”这一谱系的诗人西尔维娅·普拉斯在遗言中写道:“死亡是一门艺术,就像别的事物一样。”

从尸体上起身,寻找自己

但可贵的是,皮扎尼克的诗歌中存在着别的东西,从而使这种死亡意识得到平衡。“死亡”及与之相关的词群标示着一种向底部的运动方向的话,“风”“飞鸟”“天使”等同样频繁出现的词则标示着指向远方而非内部的运动方向,如她所言“而我的爱,只拥抱流动的东西”,而这种流动、流浪的运动主体聚集、凝缩为一个“女旅人”的形象——有时候飞鸟和“我”获得同一性,有时候“我”投射成为“女旅人”——“我曾经从我的尸体上起身,去寻找如今的自己。从自己开始游历,我已走向那个睡在临风国度的女人”——写于1962年的《镜之路》中的这些诗句,不难让人想起同时期皮扎尼克乘坐客船从布宜诺斯艾利斯港出发,横渡大西洋的旅行。在巴黎的四年间,她甚至通过像大多数成年人一样上班对自己进行“精神矫正”。她并非懦夫,她真的“做完了所有能做的”。

皮扎尼克除“自杀者”外,还被贴上太多其他边缘化的标签:犹太裔、抑郁症、双性恋……但这并不意味着其诗歌只能是小众的。事实上,皮扎尼克的创作,从早期到后期,的确与大众的趣味愈发背道而驰。她的诗不迎合任何人,只是吸引,只是召唤,邀请你倾听一个纯净的声音不断地为万物命名。这使得她的诗具备一种摄人心魄的魅力。或许你我正在经历的这个夜晚,在她的诗中早就拥有了一个柔软的名字。