墨痕旧影里的史料

来源:文汇报 | 孟繁之 2020年01月10日07:44

傅斯年先生说“材料与时增加,工具与时扩充,观念与时推进”。今人寻求材料的方向,逐步转向孔夫子网及近年各大小拍卖公司流散出来的近现代人物手稿、函札、日记、公牍、电报,亦是开辟了一条寻求材料的新路径。

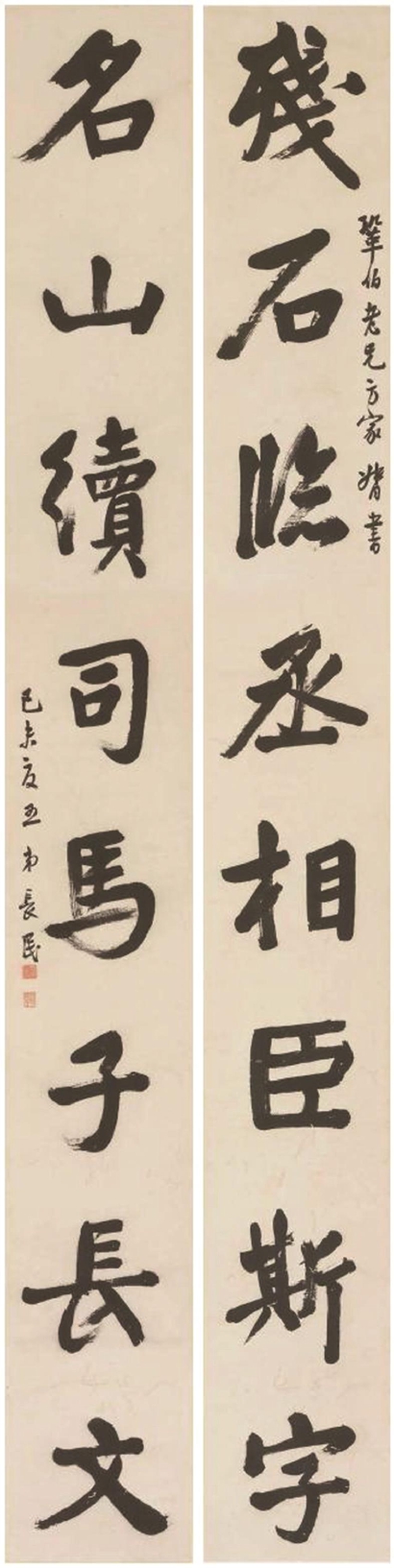

梁启超书赠张学良书法七言联

2019年10月7日是陈寅恪先生逝世五十周年,北京大学人文社会科学研究院联同北京生活·读书·新知三联书店,于10月12日在北京大学静园二院召集了一次纪念陈先生的“陈寅恪与近代中国的学术与思想”研讨会,学界耆宿俊彦,一时云集。席间有不少先生谈及陈寅老1930年为陈援庵《敦煌劫余录》所写序文中的那句名言:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预于此潮流者,谓之预流(借用佛教初果之名)。其未得预者,谓之未入流。此古今学术史之通义,非彼闭门造车之徒,所能同喻者也。”按寅老此语,系于王观堂在《最近二三十年中中国新发现之学问》(1925)一上来就说的话“古来新学问起大都由于新发见”,而进一步阐发者,点出学术研究之要旨,夙为学界推重,引为圭臬。

新材料与新问题,是促进每一时代学术研究新面目的渊薮与动力,但每一时期因风气及社会趋向,对此又有不一。以宋以来而论,“心学笼罩下的知识分子基本上认为‘心’才是知识最终的来源与根据,但清儒认为记载在经书上的文献知识,才是知识的根源”;而窥清代实际,研究界又有“求其古”、“求其是”之别,前者以吴派为代表,后者以皖派为马首,虽有时间先后,然均以求最合乎圣人本意为宗旨。现在回头看,“清代在唯六经三史是尚的研究典范下,所用的方法及材料偏向内循环,基本上是从文字到文字,从文献到文献,间有实物的研究,也是为了佐证或厘清文献里的记载,尽可能的将它与六经三史或与文字史料相联系,所以重视的是铭文、著录之校勘,以及传递源流等,而不大留意实物还可以告诉我们什么其他的知识。在这样一个典范中,所重的是功力,不是理解,所重的是如何在文字证据中作考证与判断,而不是去开发文字以外的新史料。”(王汎森〈什么可以成为历史证据:近代中国新旧史料观点的冲突〉,收入氏著《中国近代思想与学术的系谱》(增订版),上海:上海三联书店,2018年,页375)如王献唐先生即谓:“献唐昔年治学,颇摭拾乡前辈许印林先生绪余,以音求义,又以义求音,其术殆出于高邮,盖印林为伯申先生弟子故也。近岁渐悟清人所治声音训诂,多为死音训诂,古自古,今自今,结果只造成一种古董式之学术,供人玩赏而已。”(转引自同上)

林长民书赠金城行书八言对联

而近世如王国维在《最近二三十年中中国新发现之学问》所归纳的五大发现:(一)殷墟甲骨文字(发展为甲骨学);(二)敦煌塞上及西域各地之简牍(发展为简牍学);(三)敦煌千佛洞之六朝唐人所书卷轴(发展为敦煌学);(四)内阁大库之书籍档案;(五)中国境内之古外族遗文。此五大发现(今人或省后两项,称之为“三大发现”)之于20世纪中国,可以说影响深巨,具有导向性及划时代,不仅促成了考古学、现代艺术史等学科的产生,也促进了边疆史地、商周、春秋、战国、秦汉诸研究以全新的领域,同时推动了相应的社会史研究、学术史研究,深层次影响了后来的学问路径、走向、观念,深远影响了迄今为止人文学术研究者的知识系统、知识结构、文化心理与学问格局,对于重建有中国自信的世界眼光,有革命性的意义。

傅斯年的《历史语言研究所工作之旨趣》(1928)与同一年胡适的《治学的方法与材料》,可以说都是“世纪之变”、“五大发现”以来思想认识的产物。特别是傅氏的《旨趣》,奠定了史语所的发展宗旨,也确立了后来具体实操的“新学术之路”,树立了新的研究典范(如研究方向)与研究范式(如研究方法、问题意识)。傅氏于此《旨趣》及给蔡元培的报告中提出发现材料与考订材料是历史学和语言学研究的基本任务,他很经典的一句话就是“历史只是史料学”。他指出:“此虽旧域,其命维新。以我国此项材料之富,欧洲人为之羡慕无似,果能改从新路,将来发展,正未有艾。故当确定旨趣,以为祈向(或作‘新向’),以为工作之径,以吸引同好之人。……材料与时增加,工具与时扩充,观念与时推进。……此项旨趣,约而言之,即扩充材料,扩充工具,以工具之施用,成材料之整理,乃得问题之解决,并因问题之解决,引起新问题,更要求材料与工具之扩充,如是伸张,乃向科学成就之路。”傅氏认为史料应该强调新史料,“大如地方志书,小如私人的日记,远如石器时代的挖掘,近如某个洋行的贸易册”,都是努力搜求的目标,且不仅应当继承传统在“地方上求材料,刻文上抄材料,档库中出材料,传说中辨材料”,也应当学习西方“上穷碧落下黄泉,动手动脚找资料”(此句成为史语所创所以来之核心宗旨)。除扩展研究的史料外,傅氏还主张要扩张研究的工具,要于考订材料时,必须动用一切可以动用的工具,譬如以古地质学、古气象学来解决上古史的断代问题,等等。尤其重要的是,他指出要在这些新材料的基础上提出问题,譬如中西文化如何交流,有一分证据说一分话,决不涉足推论和通疏,更不涉足主观和玄想。凡此,新材料激发新问题,促成新工具以谋确解,三者相辅,互为之用。而经傅斯年用心擘画,史语所很快成为20世纪世界范围内人文新学术的重镇。

罗振玉隶书“学于古训乃有获”

中国近现代史的研究,及相应的社会史、文化史研究,从材料到方法,基本上同中国古史研究一样,属于傅斯年及史语所开创的这条“新史学之路”(这里面当然也包括梁启超等人的贡献与影响)。而傅氏及他同代人包括梁氏的努力,又成为中国近现代史研究、学术史研究所要关注及研究的一部分。而此一领域,特别是近现代中国相应的政治史、制度史及社会史研究诸层面,相形要更多受到影响,因此研究趣味、角度、问题意识,呈多元与多样。“‘史观’也经历了由历史变易观到进化论、再到唯物史观的辩证发展过程。”(冯契〈陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》序〉,陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》,北京:生活·读书·新知三联书店,2017年,页5)并且,相应的20世纪中国学术史、思想史、学科史研究,材料虽俯拾皆是(如大量书信、日记、个人回忆录、访谈等的出版),但干扰亦多,八卦、小道飞短流长,在网站、微信圈以奇闻轶事的“文学”形式广泛流转,虽然其中不乏有新材料、新见解,但是限于形式,也限于研究者的水平,此样的描述常常流于肤浅,或者陷入只是对事主个人生活或情感世界的无端猜测,对学科历史的厘清,学术史、思想史研究,并无助益。且因许多档案或受时地限制,或阻于人事,大家对此是关注者多,真正研究者少。而且因为挨得近,许多现象、问题不容易看清,总会自觉不自觉“因人依倚”、“随人喜怒”,要么“八股”,或么“八卦”,鲜有能突破此二者。

今年早些时候,周锡瑞先生(Joseph W.Esherick)在燕京学堂客座,有次北京的几位学者宴请,地点在清华东门外的宴铭园,座中俱系当下研究中国近现代史之翘楚。席次不知由谁引发话题,谈到目前中国近现代史研究的窘境,就是不能再如以往一般得以自在遍览各地所存档案,材料相形不免受限。一位先生听了说,我们现在寻求材料的方向,已逐步转向孔夫子网及近年各大小拍卖公司流散出来的近现代人物手稿、函札、日记、公牍、电报,算是开辟了一条寻求材料的新路径。

《科学与人生观》(上海亚东图书馆,1923)封面

傅斯年《历史语言研究所工作之旨趣》里说:“近代史学所达到的领域,自地质学以至目下新闻纸。”又说,“一种学问能扩张他研究的材料便进步,不能的便退步。”清以来讫民国政要、社会影响人物、前辈学人函札、日记、电报、公牍,逐步发现,作为历史材料运用于人物专题、学术史、思想史、文化史、社会生活史甚或政治史研究,有其独特之价值及优势,尤其之于细节研究,别具视角。研究者可藉此贴近了解所研究所关注对象当日之生活圈、交谊圈、交集圈、戚友往来、公牍往还、上传下达、人际脉络,甚或身体景况、心灵细微及相关贯连,即有可能藉此将所关注之对象、所研究之人物,所牵涉之史事、现象及人物日常居恒、进退出入、史事前后、彼此因果、相关系连,“体贴”并大体“复原”出来。而所“体贴”并大体“复原”出之生活圈、交谊圈、交集圈、戚友往来、人际脉络、人物身体景况、心灵细微、前后史事、相关贯连,又反过来有助于增进研究者之“历史感”(进或“历史现场感”),使研究者知世论人、“读其文而想见其为人”,进而对所关注、所研究之对象于思想、文化、生活、境遇、社会政治、彼此系连,有较清晰之认知与了解,心不迂拘,思维明通,即可做到诚如陈寅老所谓“了解之同情”,慧眼只具,启开研究新层境。此如去年广东人民出版社所印行的《可居室藏周叔弢致周一良函》,收弢翁寄一良先生父子通函四十五通,雪泥鸿爪,从一个个侧面反映出周叔弢先生在上世纪五十年代初至1984年2月14日逝世前数月三十余年间之大致生活情略。函札内容,或父子谈书论学,或述及社会近闻、家事,或叙以近况,或记一代掌故,间及国家大事,非仅一代文化史料,亦一代社会史料、生活史料矣。20世纪后半叶正值中国社会空前急剧变化之时,弢翁以花甲、古稀之年置身其间,由其独特经历、视角折射出之人世世相,对于后人了解及研究此段社会史、文化史乃至中国现代史,均具有无可替代之参考价值。

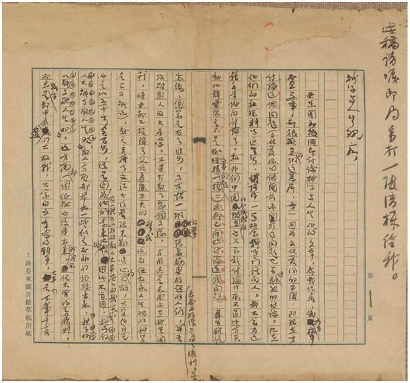

《科学与人生观》(上海亚东图书馆,1923)陈独秀序言手稿

《大道:百年名人翰墨集萃》所收,即皆此类函札、手泽,都一百〇三件,俱系近年于大小拍卖行所流出,引发大家关注者。所涉人物或为民初政元,或为五四风云翘楚,或则享誉海内外,引领一时风气、垂范至今、推为政学各界重镇者,时间则跨度20世纪上下半叶。“松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润”,件件均珍贵无似。如本册所收陈独秀写于1923年12月20日的这篇〈《科学与人生观》序〉手稿,现在平心去看,无论在当时及今天,均意义非凡,内在多多,值得深思。以当日而论,陈氏实有总结平息由张君劢于当年初在清华讲讲所引发的“科学与人生观”争讼未已的意曲,希冀通过评述论战各方的机会(卷入讨论者有张君劢、丁文江、梁启超、任鸿隽、胡适、孙伏园、林宰平、张东荪、章演存、朱经农、唐钺、王星拱、吴稚晖等),做一总结,同时表明自己的观点和立场。在他看来,“科学与人生观”不是什么“永恒的问题”,而是历史发展到某特定阶段被注意及引发人们困扰、思考的一个问题,他说:“现在由‘迷信时代’进步到‘科学时代’,自然要经过‘玄学先生’的狂吠。”文章出来后,胡适评论说:“独秀说的是一种‘历史观’,我们讨论的是‘人生观’。”胡氏显然意识到陈氏着意为此次论战定调,要指出重要的是“历史观”而非“人生观”,“人生观”必须无保留、无选择地统摄于“历史观”;但他显然没有注意到,陈氏并非特意“混淆”,而是强调“只有客观的物质原因可以变动社会,可以解释历史,可以支配人生观”,按即所谓知识、思想、言论、教育皆可变动社会,解释历史,支配人生观念。胡氏所要表明及强调的是:(甲)教人不要迷信权威,不要有任何先入为主的宗教信仰或理论先行;(乙)教人以积极的态度,运用“大胆假设,小心求证”的观念(科学态度)去研究宇宙与人生;(丙)宇宙万物、各种观念,都是一自然现象,因此以自我中心出发的各种,都要摒弃;(丁)人生追求的目标,不在个人欲望、所想的满足,而是在认清社会,做力所能及的事,归纳一下即是不要纠缠于所谓“欲念”,要超越所谓理论。——此即也是胡氏“多研究些问题,少谈些主义”的思想渊源及所本。二家之不同,在观念,非在主义。问题迄今依然是好问题,不一定要有答案。

此处涉及的,即章开沅〈历史研究,要细节,不要“碎片化”〉一文所指出的,局限于函札、手稿、日记、电报、公牍的研究,或多或少会不免偏重于细节,流于历史研究之碎片化的问题。如章氏此文言:“特别是近现代史,公私档案、报刊书籍乃至各类未刊文献之繁多,简直难以想象。这些客观条件,极其有利于个案研究,有利于从细节上再现历史情境,然而却大大增加了宏观把握的困难。”他更指出另一相关问题:“同时,由于学术理念的进步,人们愈来愈重视社会史与群众史的研究,特别是下层群众的研究,而许多此类研究又属于起始阶段,这样也不免增加了研究视角‘细化’的权重。”(见《北京日报》2012年9月10日,第19版)此话诚然。面对这些研究材料,要既能有于所关涉史事的全面陈述与把握,同时亦要有对史事细节的钩沈与精审考订,要能大中不遗其小,小中以见其大。二者相辅相成,不可偏废。

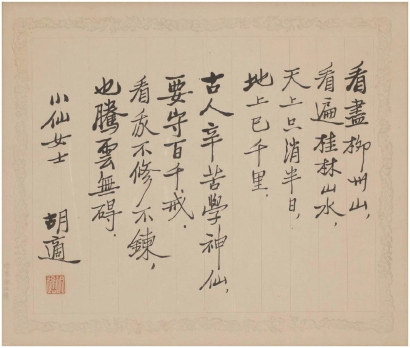

胡适书赠余小仙女士“飞行小赞”

《大道》所收,一百〇三件之中,不少为历史关键时刻之重要文献,历史价值及研究意义均不可估量。如黄兴致何成浚此三函,正是黄兴生前最后这段时光,内中既有对政局的剖析、忧心、判断,也有对国家前途的展望、建议,兼亦谈及自身近况,从一个个侧面折射出诸多可讨论、可研究的问题,对于后世了解和研究黄兴其人及此一时段民初政治,均具有无可替代的史料功用。如其中“对于实业经营上亦有不利”句,可看出黄兴此时思想的细微变化及系心所在。以此对勘何氏后来《八十回忆》中所说的:“孙中山、黄克强初对宋案之应付意见不同。孙主用兵,克强则欲听法律解决。兵败后,中山组织中华革命党。克强拒绝参加,远游美洲,其左右则另组欧事研究会,本人亦加入。欧事研究会之部分人士与日后之政学系有关。克强与胡汉民私人间亦不融洽。克强死后,中山又召集我等纷纷纳入其中华革命党内。”并可据以进一步讨论孙黄关系。

此册所收,不少为20世纪著名书家手泽,对于了解及进一步研究20世纪中国书法史、文化史,亦别具价值,意义非凡。如郑孝胥为逊帝所书“蹈仁”题跋,是郑氏晚年书法成熟时期的典型面目,在结字上挺拔高耸、中维紧收,四周呈放射状,体势开张,自是受到了欧阳询、黄庭坚的一些影响,横肩外耸、折角内收的特征十分明显。横画多尖入笔,收笔重按,形成了左轻右重的习惯特征。郑氏晚年风格结合了帖的率意流利笔意和碑的挺拔开张体势,二者融为一炉,浑然天成,风格强烈。沙孟海在《近三百年的书学》中称道郑孝胥:“可以矫正赵之谦的飘泛、陶浚宣的板滞和李瑞清的颤笔的弊端的,只有郑孝胥了。他的早年是写颜字出身的,晚年才写六朝字,他的笔力很坚挺,有一种清刚之气。”沙先生此语,可谓一语中的,郑氏书法最明显的一个特征,就是精神外露,气势逼人,在率意之中流淌着一股清刚之气。

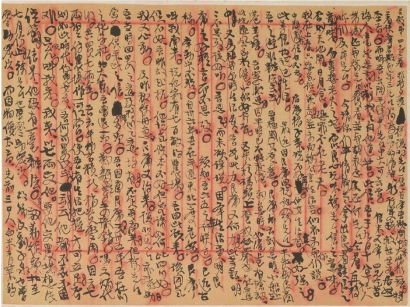

熊十力致唐君毅、钱穆、徐复观、胡秋原、张丕介信札,一通七页。著录:《熊十力全集第八卷》(湖北教育出版社,2001)。 节选:“老夫一生在辛苦中硬挨,与世无迎合,于朋友学生有责备无标榜。一世孤零,即由此致,而日争名不得耶?吾虽不才,何至争名不得耶?”

再如此册所收林长民的书法作品。过去学界及书法界对于林氏的书法讨论不多,近年坊间叠见氏之法书,多属大字,下笔洒落,品格不俗。此幅是他赠给金巩北(民国北京画坛盟主)的行书八言联,极是精工。下笔凝重,纯以中锋行笔,如火箸画灰,刚健质朴。在结字上,紧凑饱满,不容懈怠。墨色变化则一任自然,凝重中时露飞白,更显苍劲。“石”字撇画斜插,“续”字左右错落,“斯”、“长”略显奇侧,这些变化使整幅联语平添些许趣味。王僧虔《笔意赞》:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”此件或给人如是感觉。林长民殉难,徐志摩曾对林徽因说:“徐佛苏挽联,有‘冲锋陷阵哪用书生’之句,说得真是。像林先生这样的才学声望,在天津卖字也过得下去,偏给郭松龄看上了,把他请去,叫太太陪了同车,一直开到前方去送命,前后半个月,活生生的一个人剩了一堆白骨,你说可怕不可怕!可惜不可惜!”高拜石《古春风楼琐记·林长民塞上惊魂》:“提到宗孟的字,也值得一说。宗孟的书法,是由晋唐人入手的,早年写的东西,真是美妙绝伦,中岁参了北碑的态势,更在雅秀之中,显出朴茂劲遒的意味;所谓‘融碑入帖’,便是这个境界。康南海作《广艺舟双楫》,以评书家自命,曾和伊峻斋(立勛)说:‘你们福建书家,却只有两位……’伊峻斋以为他自己一定占了一个,那康圣人从容说:‘一个是郑苏庵(按即郑孝胥),一个是林宗孟……’民国以后沈寐叟(子培)的字,风靡一时,有人把林写的圣约翰大学校长卜舫济的寿序来比,称做‘书家两雄’,因为沈培老的槎桠,算‘丑中之美’,林宗孟的字则为‘劲中之美’,确是一个天才书家,而他自己也风流自赏。”可见当时人即有之评。

凡此种种,不一而足。本册所收诸品的集中出版,相信当会促进学界、思想界、文化界的新研究、新问题,也会促进学界、思想界、文化界由此批材料起,对于近现代中国的新认识。

[曹向东、杨永平编著《大道:百年名人翰墨集萃》,中华书局,即出;周景良、王贵忱、孟繁之、王大文编著《可居室藏周叔弢致周一良函(附周珏良致周一良函)》,广东人民出版社,2018]

(作者为北京大学人文社会科学研究院项目负责人、中国艺术研究院艺术与人文高等研究院学术助理)