我们一定要再见一见 ——读鲁迅致萧军萧红信的所思所想

来源:北京晚报 | 萧耘 王建中 2020年03月30日09:05

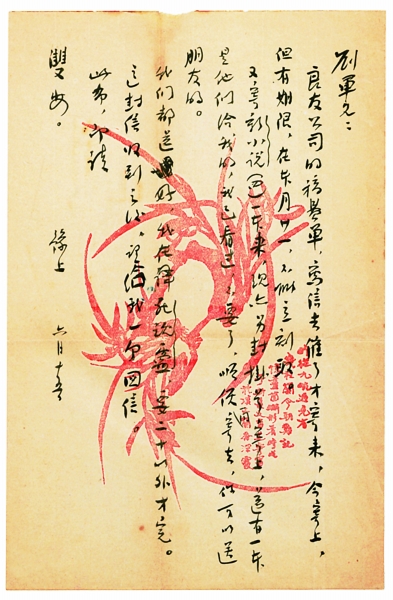

鲁迅致萧军信手稿信笺。萧军原名刘鸿霖,故鲁迅称“刘兄”、“刘军兄”。

“我们一定要再见一见”,这话原本是鲁迅先生当年写给初闯上海文坛的萧军萧红夫妇信中的一句,显现着先生对两个年轻人的关爱、呵护和急迫的心声。

捧在我们手中的这一本堪称精美的大书、好书——《我们一定要再见一见》,是中国青年出版社新近出版的“鲁迅致萧军萧红信”的全部手稿本,印制得极好,以这样的一句话做书名,确也实在别开生面。欣赏着、摩挲着、翻弄着的每一面都有说不完的故事,篇篇浸润着先贤的手泽,真的是爱不释手!

“鲁迅先生是我一生所钟爱的人……”父亲生前不止一次地对我们讲,而这也正是读这本书感到更为亲切的缘由——一时间,仿佛亲人们就在眼前:音容笑貌,栩栩如生,他们像真的归来了!父亲那绘声绘色的表情、手势,那激越、感慨的情绪、那“老顽童”般的体性以及他的自省和饱含对故人无限思念的内心伤痛……都深深地镌刻在我们的心上。

萧军——被毛主席认为“很谈得来”,称他“是一个极坦白豪爽的人”;文化界普遍说他是“有民族气节的革命作家”;在家里,我们这帮儿女全管他叫“老头儿”,他也从来不计较,他喜爱自己每一个“崽儿”,一视同仁,不偏不倚。父亲离开我们已经三十多个年头了,他并不知道这几十年间我们所经历过的种种,而当前又承受着比SARS更猖狂、更可恶的“新型冠状肺炎”的突袭,正是吃劲的时候。

“宅”在家里,一直盯着伟大的中国人民“以命抵命”式与病魔抗争的电视新闻。生命重于泰山,这是一场与死神抢夺生命的阻击战、肉搏战,展示着大无畏的英雄气概,感天动地、惊心动魄的人和事时时刻刻在涌现。当广播中又响起那久违的、震撼人类灵魂与良知的《国际歌》时,我们分明地听到了父亲那洪钟般高亢的声音就在其中,同我们吼在了一道!人类给中华儿女留下了最优秀的“基因”——大爱无疆。

在这段自我隔离的特殊日子里,有更充裕的时间让我们沉静下来,修炼心智。于是,我们又捧起了这册极为珍视、珍爱的书,不知道如何才能表达清楚我们内心的感动与真情。我们并非本书的“代言人”,在这里,只给读者讲几个书以外的故事。

海婴先生如是说

周海婴先生晚年所居住的小区,与我们的住处仅有一河之隔。有时,他就会蹬上自行车,过桥来我们家小坐片刻,随便聊聊。

有一次,周海婴先生有点神秘地对我们说:“知道吗——我爸爸每次给你爸爸和萧红写信用的信笺纸,那都是我一篇一页挑选的嘞!爸爸就一直等着,看着我拣完,笑一笑又摇摇头,等我去睡觉了,他才开始写信哦……”于是一幅“舐犊情深”的幸福画面,从此永远地定格在我们的脑海中。

看得出,当年仅仅六岁的小海婴是把常来讨教和探视爸爸的这两个“大人”当成了最喜欢的朋友。所以,他爱“挑拣”出自己认为最漂亮的信笺,拿给爸爸去给他们写信,把自己幼小而纯真的爱,尽情地送达给他的“好友”。

再次见到海婴时,萧红将一对儿枣红木旋成的袖珍“小棒槌”送给了他,从没有见过这种玩具的海婴,欢喜得不得了,时时边叫边耍,鲁迅先生笑称他作“小棒喝团员”!

1934年12月20日鲁迅先生在写给萧军萧红的信中戏谑道:“……代表海婴,谢谢你们送的小木棒,这我也是第一次看见。但他对于我,确是一个小棒喝团员。他去年还问:‘爸爸可以吃么?’我的答复是:‘吃也可以吃,不过还是不吃罢。’今年就不再问,大约决定不吃了。”

这些话,萧军有着这样的理解和伤感——

由于在那次宴会上我们送给了海婴一对小枣木棒槌,鲁迅先生竟称他为“棒喝团员”了。

“棒喝团”本来是意大利法西斯蒂头目墨索里尼极端反动的党团组织,鲁迅先生借用它来形容海婴幼年时期的顽皮,这当然是从反面比拟的一个玩笑。从这玩笑中也可以体会到,鲁迅先生对于幼小者是具有多么深沉的疼爱之情,这是可以理解的。

人对于爱之极的人或事物,常常会用反语来表达这种难于表达的、极度激动的感情的。我们对于孩子极度喜欢的时候,常常用“骂”来称呼,例如什么“小坏蛋”、“小××”……之类。譬如旧小说中称自己所爱的人为“冤家”,《西厢记》中张君瑞称崔莺莺为“可憎才”之类,这是一种“反赞语”。

海婴问鲁迅先生:

“爸爸可以吃么?”

鲁迅先生回答说:

“吃也可以吃,不过还是不吃罢!”

不知道为什么,每当我想起或读到这两句对话时,使我会陷在一种长久的、难于自拔自解的悲哀里……

鲁迅先生对于年幼的海婴这般天真无邪的问话,迅速地做了如此睿智且“绝顶”的回答,我们由衷地感叹——向先生致敬,父爱无边!

许广平先生记“小棒槌”

对于了不起的许广平先生,我们对她的认识,一直以来,实实在在是太欠缺了。她在人们心目中的定位是鲁迅夫人,而其他的呢?似乎知之甚少,说不出太多有价值的、值得人们学习的事儿来。然而,事实呢?仅就我们老萧家而言,就有憋在心里多年的感念……

这部新书的编者夏晓静是个有心人,看得出,她和我们一样,极爱这书中的三位“主儿”,她不仅精编了鲁迅先生致萧军萧红的全部53封信件手稿,而且将凡是能收藏到的史料,包括图片、照片、实物,以及友人们有关三位的回忆文字等等,统统编选入内。这就方便了,也满足了读者们想更多了解鲁迅与萧军、萧红交往细节的愿望。而我们也从中初次完整地读到了许广平先生的作品《忆萧红》(发表于1945年的上海《大公报·副刊》,署名景宋)、《追忆萧红》(发表于1946年《文艺复兴》一卷六期)。文章中许先生这样描述:

我看见两只核桃,那是不知经过多少年代用手滚弄了的,醉红色的,光滑滑的在闪动,好像是两只眼睛都在招呼每一个人,而自己却用色和光介绍了它出世的年代。

“这是我祖父留传下来的。”萧红女士说。“还有一对小棒槌,也是我带来在身边的玩意,这是捣衣用的小模型,统统送给你。”萧红女士在宴席上交给了海婴。把这些患难中的随身伴侣,或传家宝贝见赠了。

短短的几行字,简直活灵活现,您说,许先生的文章是不是太动人了,她忒会写了!

病床前的父女对话

父亲病重住院的时候,我们陪护的时间多一些,父女间曾经有过一次这样的对话:

父亲说:“将来,如果你写我的传记的话,一定会比别人写得更好一些,更接近真实的我——因为你不用费尽脑筋瞎编;也不用费尽心思地去抄谁谁谁的什么‘说’,我就在你的眼前,随时随处都有我的生活和影子。你只要朴实地、真诚地动手写出来就是了。读者们会看好的,爱读的……要是再有点艺术上的提炼,再加点儿‘天分’……”父亲一直盯着我(二女萧耘)的眼睛,言语中流露着些许期待。

“作家的才能是不遗传的,虽然我是您亲自接生到这人间的,可并不一定也能成为作家呀!您就那么相信您这闺女?”

“我当然相信你啦!以咱爷儿俩的这份‘交情’,还有什么可怀疑的吗?只要多读、多写、多观察,肯留心身边各样的事物……以我对你的了解,你会写得好的。你甚至还可以再写一本自己的回忆录,书名我都替你想好了,何况建中能那么样地理解你、不惜一切牺牲地帮助你,你能行。”

父亲的信任和鼓励,敲打得做女儿的心里生疼生疼的。我低着头,强忍着不让泪水流溢——我怕,怕最亲爱的父亲真的会在哪一天离大家而去……

捧着新书,睹物思人,我由不得自己的泪水竟控制不住地往下掉,可千万千万舍不得把这新书弄湿喽……

对了,还有一句话得提一提:得到书的朋友别忽视了新书封套的设计和随书赠送的笔记本,那信笺,那图案,古香古色的,可都是来自鲁迅先生的收藏。我当即在小本册的扉页上写了感言,权且实录下来也无妨:

这么精致的小本册,真不知如何下笔,记录下什么人生“精彩”才能与它相匹配,不至污淖了它的清纯?我想试试重新再开始童年养成的好习惯——真实地记录下自己的人生感悟、教训、自省、所得……经过了魔鬼炼狱般的那十年,“日记”已作为多少人“罪行”的佐证进入他们的专案组、档案……双亲因此被折磨得皮开肉绽,家破人亡……此后,谁再写日记,谁就是孙子!——这是我的誓言,痛心且刻骨铭心的肺腑之言。

如今,看到这样引人心动的书和本册,又想动动笔了,记录下读历史的新感觉,那年十八岁的我,如今奔八十了,应当有所感动,有所心(新)得。因为三位“主儿”,都是我们会钟爱一生而无悔的人。(一笑)

王萧氏记于书到的当下

2020年1月7日下午

(作者系萧军女儿、女婿)